張巖,張巖,男,漢族,1972年5月出生于陜西韓城,祖籍吉林洮南市。現任首都師范大學物理系教授,博士生導師,系主任;北京市超材料與器件重點實驗室主任;哈爾濱工業大學兼職教授,博士生導師。

張巖,張巖,男,漢族,1972年5月出生于陜西韓城,祖籍吉林洮南市。現任首都師范大學物理系教授,博士生導師,系主任;北京市超材料與器件重點實驗室主任;哈爾濱工業大學兼職教授,博士生導師。

教育及工作經歷:

1990.09-1994.07 哈爾濱工業大學應用物理系,本科。

1994.09-1996.07 哈爾濱工業大學應用物理系,碩士研究生。

1996.09-1999.07 中國科學院物理研究所,博士研究生。

1999.08-2001.08 日本山形大學工學部,日本學術振興會特別研究員。

2001.10-2002.07 香港理工大學電機工程系,副研究員。

2002.08-2003.10 德國斯圖加特大學應用光學研究所,洪堡學者。

2003.11-今 首都師范大學物理系,教授。

2004.04-05 香港科技大學物理系,訪問學者。

2005.04-今 哈爾濱工業大學兼職教授,博士生導師。

2005.11 日本山形大學訪問學者。

2007.09-10 美國倫斯特理工大學訪問教授。

2009.02-08 德國康斯坦茲大學訪問教授。

科研經歷:

1994-1996年,同碩士導師劉樹田教授一起在國內率先開展光學分數傅立葉變換的研究。提出了可以任意改變分數傅立葉變換尺度因子的光學實現結構以及實現光學分數傅立葉變換的級聯條件,主要工作發表在Opt. Lett.上,并被多次引用,為利用光學分數傅立葉變換進行信息處理鋪平了道路。

1996-1999年,在中科院物理所攻讀博士學位,在導師楊國楨院士和顧本源研究員的指導下,開拓了分數傅立葉變換在光學信息處理領域中的應用。將分數傅立葉變換同楊-顧算法相結合,在分數傅立葉變換域實現光束整形;提出了可實現Radon-Wigner展示的新結構;提出了分數蓋伯變換等一系列新的變換;提出了可實現旋轉不變平移變的光學相關器;提出了自分數漢克爾函數的概念,并研究了它的性質;有關光學分數傅立葉變換及其在光學信息領域中的應用研究,得到了同行專家的好評,中國光學學會前任理事長,南開大學母國光院士對這一工作的評價是:“該項成果,具有創新性的學術意義和潛在的應用前景,得到了國內外的同行專家的好評,并被多次引用,相關內容已形成現代信息處理的重要新分支,是國內在現代光學技術科學領域研究工作中的優秀成果,具有國際先進水平”。

此期間還從事非線性光學超晶格設計研究,將周期極化鈮酸鋰設計的概念從準周期推廣到非周期,提出了相應的優化設計方法,并應用在二次諧波生成,三次諧波產生和參量震蕩中,為新頻率的產生提供了新途徑,實驗結果驗證了理論的正確性。

1999-2001年,在日本學術振興會博士后基金的資助下,在日本山形大學工學部從事生物成像研究。提出了多種提高光學相干層析分辨率的方法,主要工作發表在Opt. Lett.上,得到了國際同行的重視,并被應用在實際的儀器上。

2001-2002年,在香港理工大學電子工程系從事光纖氣體傳感器研究。將激光內腔光譜儀同光纖光學相結合,提出了高靈敏度的光纖氣體傳感器,靈敏度提高了100倍,并提出了多種復用方法,推進了光纖內腔傳感器的應用。這部分內容作為科學出版社出版的“光纖傳感技術新進展”一書中的一章,已經出版發行。

2002-2003年,在德國洪堡基金的資助下在德國斯圖加特大學應用光學研究所任洪堡研究員,從事數字全息重建算法的研究,提出了利用相位恢復算法來進行數字全息重建的新方案,引起了同行的重視和肯定。這部分內容作為美國Nova Science出版社的新書 “New Developments in Lasers and Electro-Optics Research”中的一章,已經出版發行。

2003年-今 在首都師范大學物理系工作。分別獲得了北京市科技新星計劃,北京市留學人員擇優資助等人才項目的資助。作為北京市“太赫茲波譜與成像”創新團隊的核心成員,主要從事太赫茲波譜與成像,太赫茲波段表面等離子體光學和微納光電子器件設計研究。在太赫茲成像方面提出了多波長成像,偏振成像,實時層析成像等多種太赫茲成像方法,多篇論文被太赫茲領域的虛擬期刊收錄。 并于2007年和2009年分別到美國倫斯特理工大學和德國康斯坦茨大學進行訪問研究。

在以上的研究過程中,共參與撰寫專著三部,獲批國家發明專利10項,美國發明專利1項,發表SCI收錄論文180余篇,被他人引用220余次,H指數為23。

學術兼職:

1.中國物理學會光物理委員會委員。

2.中國光學學會高級會員。

3.中國光學學會全息與信息處理委員會委員。

4.中國光學學會光學教育委員會委員。

5.中國計量測試學會計量儀器專業委員會委員。

6.北京市物理學會常務理事。

7.《計算物理》、《激光與紅外工程》、《電子科學與技術學報》編委,《中國物理快報》《中國光學快報》特約評審。

8.美國光電工程師協會(SPIE)會員,IEEE會員。

9.美國光學學會資深會員(Senior Member)。

10.國際雜志Optics Letters, Optical Express, EPL等雜志審稿人。

國際會議組委會成員:

1、Emerging Infrared Technologies and Applications, International Conference on Materials for Advanced Technologie, 28 June 2015, Singapore

2、Chinese-American Kavli Frontiers of Science Symposium, 11 October 2014, Beijing

3、Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies III, SPIE/COS Photonics Asia, 9 October 2014, Beijing

4、Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies II, SPIE/COS Photonics Asia, 5 November 2012, Beijing

5、Infrared, Millimeter Wave, and Terahertz Technologies, SPIE/COS Photonics Asia, 18 October 2010, Beijing

6、Terahertz Photonics, SPIE/COS Photonics Asia, 11 November 2007, Beijing

主講課程:

從2004年開始從事本科和研究生教學工作。

主講本科生課程:《計算方法》,《數字信號處理》。

研究生課程:《數字圖像處理》,《數值分析》。

培養研究生情況:

指導研究生:指導碩士研究生5名,指導博士研究生4名。已畢業研究生25名,博士生5名。

研究方向:

光學信息與圖像處理,主要研究光學信息處理理論,分數傅立葉光學、相位恢復理論,衍射光學,光學相干層析,數字全息,太赫茲光譜與成像,表面等離子體光學。

承擔科研項目情況:

1、 基于光學分數傅立葉變換的空間變化濾波研究,國家自然科學基金面上項目(參加),7.0萬 (1995)(69577006);

2、 THz相干層析技術的基礎研究,教育部回國人員基金(負責),2.0萬 (2004);

3、 THz相干層析技術,北京市回國留學人員擇優資助基金(負責),4.0萬 (2004);

4、 THz數字全息技術,北京市科技新星計劃(負責),37.0萬 (2004)(2004B35);

5、 THz波段亞波長結構器件的研究,北京市優秀人才培養資助 (負責), 2.0萬 (2005) 2005ID0501609 ;

6、 表面等離子體亞波長光學中的基本物理問題研究, 國家重點基礎研究發展計劃973計劃課題(負責),498萬(2006)(2006CB302901);

7、 光子晶體器件的定向設計研究,國家自然科學基金面上項目(負責),25萬(2007)(10604042);

8、 分數階隨機變換及其在光學信息安全中的應用,國家自然科學基金面上項目(主要參加),26萬 (2007)(10674038);

9、 太赫茲雷達概念研究, 863計劃課題,(主要參加),10萬 (2007);

10、 太赫茲雷達研究,總裝重點基金,(主要參加),960萬 (2007);

11、 限制SP光刻分辨力的物理因素和解決途徑, 國家重點基礎研究發展計劃973計劃課題(負責),440萬(2011)(2011CB301801);

12、 利用太赫茲技術進行常見物水污染檢測, 北京市自然科學基金重點項目(負責),50萬(2011)(KZ201110028035);

13、 太赫茲波段動態亞波長器件的原理與設計,國家自然科學基金面上項目(負責),60萬(2012)(11174211);

14、 太陽能電池中高效率分色聚焦衍射光學元件的設計和制作, 國家自然科學基金重點項目(主要參加),300萬(2013)(91233202);

15、 半導體光致載流子時空特性的太赫茲成像研究,國家自然科學基金面上項目(主要參加),25萬 (2013)(61205097);

16、 教育部新世紀優秀人才計劃,50萬(2013)(NCET-12-0607);

17、 限制超衍射成像分辨力的物理因素和解決途徑,國家重點基礎研究發展計劃973計劃課題(負責),480萬(2013)(2013CBA301702);

18、 基于超穎材料的平板光學元件波前調控理論及實驗研究,中國工程物理研究院太赫茲科學技術基金(負責), 30萬元 (2013)(CAEPTHZ201306);

19、 北京市長城學者計劃,300萬 (2014)。

近5年來在基礎研究方面所取得的學術成績、創新點、研究價值和科學意義:

波前的獲取和調制是了解和操控電磁波的基礎,也是利用電磁波進行信息傳輸和處理的前提。申請人長期從事波前信息的獲取和調制工作,先后開展了光學分數傅里葉變換與應用,衍射光學元器件設計,數字全息,太赫茲波譜與成像以及表面等離子體光學的研究,提出了基于光學干涉的波前調制技術;搭建了國內唯一的脈沖太赫茲波焦平面成像系統,實現了太赫茲波前的多參數獲取;設計并制作了多種基于表面等離子體波的光學器件,實現對太赫茲波前的多參量調控。共發表SCI收錄論文180余篇,SCI他引1600余次。2011年以來發表SCI收錄論文70篇,所有論文近五年被Science,Nature Photonics,Nature Communications等期刊他引1100余次。授權國家發明專利5項,國際專利1項。出版英文專著章節1章,國際會議邀請報告二十余次。受邀代表中國青年學者在第十五屆中美科學前沿論壇上介紹國內的太赫茲工作。“太赫茲脈沖波焦平面成像系統”榮獲2014年中國產學研合作創新成果獎。入選教育部新世紀優秀人才,北京市長城學者,北京市百千萬人才工程和北京市高層次創新創業人才計劃,是美國光學學會資深會員。

主要學術成績和創新成果有:

1)太赫茲焦平面成像方法

太赫茲成像技術充分利用了太赫茲波的穿透特性和相干探測特性,是太赫茲領域最有可能率先取得突破的方向,具有重要的經濟、社會和安全價值。我們結合太赫茲時域光譜技術和數字全息技術,設計、搭建并發展了國內唯一,國際先進的太赫茲脈沖波焦平面成像系統,可以獲得太赫茲光場三維空間振幅、相位、頻率和偏振信息,我們采用準近場成像方法將空間分辨率提高到亞波長量級,利用差分成像方法將系統信噪比提高4倍,利用偏振成像方法獲取偏振信息,結合泵浦成像技術,獲得了樣品時間分辨的圖像信息。該系統為太赫茲波段半導體微納結構器件和表面等離子體器件研制提供了有力的表征平臺。相關論文發表在J. Opt. Soc. Am. A雜志上,被選為該雜志2011年度成像系統下載Top 10文章,相關技術獲批美國專利。我們還將這一技術擴展到太赫茲表面等離子體波的探測成像之中,研制了一種快速的太赫茲表面等離子體波成像表征系統,并應用于偏振控制的表面等離子體波聚焦特性的表征,并給出了相應的理論解釋。該工作發表在Opt. Express 22:16916,2014上,得到了SPIE Newsroom的報道,見http://spie.org/x110658.xml?highlight=x2422&ArticleID=x110658。利用電光晶體能夠測量傳播方向電場分量的特性,搭建了表征表面等離子體波器件功能的成像系統,可以有效地提取金屬表面等離子體波的振幅和相位,實現器件功能的表征,結果發表在Sci. Rep. 6: 18768,2016上。

利用雙波長成像方法解決了太赫茲相位成像中的相位纏繞問題。由于在脈沖太赫茲波測量中,兩個波長信息是同時測量的,利用雙波長成像方法的相位處理不僅可以解決相位纏繞問題,還可以降低圖像噪音,提高信噪比。該工作被南佛羅里達大學的Myung K. Kim教授的專著Digital Holographic Microscopy: Principles, Techniques, and Applications, Springer Series in Optical Sciences 162,2011,以及Opt. Lett. 35:2112,2010, Opt. Lett. 36:1993,2011和Appl. Phys. B 107:103,2012等工作引用并評論,指出這是一種有效的太赫茲成像方法,可以提高成像系統的信噪比。日本學者Tanaka教授也采用我們提出的新方法來提高成像的信噪比和分辨率(J. Infrared Milli. Terahertz Waves 32:1043,2010),瑞士學者Faist教授認為這種方法可以提高分辨率到亞波長量級(Opt. Express 20:2772,2012)。日本學者Watanabe教授在他的一篇論文(Appl. Phys. Lett. 105: 151103,2014)中引用了我們4篇文章,并指出我們的方案是一種不需要太赫茲偏振器件就可以得到太赫茲偏振態的好方法,可以在不損耗能量的情況下獲得太赫茲的偏振信息(Rev. Sci. Instrum. 83:023104,2012)。

推廣太赫茲脈沖波焦平面成像系統的應用。利用該系統可以直接測量相位的特點,研究了太赫茲波導的傳播模式、太赫茲透鏡的Gouy相移和表面等離子體器件的表征等問題。系列工作發表在Opt. Express 20:7706, 2012, Opt. Express 21:2337,2013,Opt. Express 21:20230,2013等期刊上。Opt. Express審稿人對我們Gouy相移研究的工作評價為:“作者給出了他們多年來發展的太赫茲平衡光電探測技術的一個有趣的應用。”

這些工作開拓了太赫茲技術的應用范圍,特別是利用脈沖太赫茲焦平面成像系統可以同時測量振幅和相位的特點,為太赫茲波段的材料和器件的表征開辟了道路。

2)太赫茲波段表面等離子體光學器件的設計、制備和表征

傳統的光學器件基于材料光學調制特性在光傳播方向上的積累,體積大,功能單一。表面等離子體光學器件利用亞波長金屬微納結構同電磁波相互作用的基本原理,實現對電磁波多參量的調節,可以有效的縮小光學元件的體積,并集多種功能于一身。我們將楊—顧算法等優化設計算法從標量領域推廣到矢量光學領域,設計了多種具有集成功能的表面等離子體亞波長器件,實現對太赫茲波前的振幅、相位、偏振以及頻率的調制,并在實驗上給予了驗證。

將優化設計方法引入到基于表面等離子體的微納光學元器件的設計之中,將楊-顧算法從標量理論框架擴展到矢量理論框架,成功地設計了可實現多焦點聚焦的表面等離子體透鏡,工作發表在Opt. Express 19:9512,2011和Appl. Opt. 50:1879,2011上,這為設計多功能多用途的表面等離子體器件提供了有效方法, 促進了表面等離子體器件的實用化。中科院光電所的杜春雷研究員等人在引用我們的文章(Opt. Express 21:18689,2013)時指出“最近,朱等人報道了他們利用模擬退火算法和楊顧算法(我們的工作)設計多焦點等離子體透鏡的工作。據我們所知,這是第一個將優化算法引入到等離子體透鏡的設計中的工作。”

提出了與優化算法相結合的表面等離子體器件的設計方法,設計并制作了太赫茲波段超表面超薄平板透鏡,相位全息以及能夠實現其他綜合功能的超薄元件,實驗結果證明了這一設想的可行性,設計的器件可以很好地實現預定功能,而其厚度只是工作波長的四千分之一。主要工作發表在Adv. Opt. Mat. 1:186,2013上,論文被該雜志評為年度十二篇最佳論文之一。工作被Science,Nat. Photon., Nat. Commun.,Adv. Opt. Mat.,Light: Sci. Appl. 等重要期刊論文引用,并得到了國內外網站的報道,認為這一工作在減小太赫茲光學器件尺度上邁出了意義重大的一步,對發展微集成太赫茲系統或者其他需要緊湊系統的應用具有重要意義。在此基礎上,我們開展了一系列研究,利用超表面器件實現對太赫茲波前的多參量控制,實現對太赫茲波前的振幅、相位、偏振以及波長的控制,工作發表在Opt. Express 21:20230,2013,Opt. Express 21:30030,2013和Opt. Express 23:26434,2015上。我們利用超表面材料產生太赫茲渦旋光束的工作被日本學者Omatsu(Appl. Phys. Lett. 104: 261104, 2014)認為是“目前為止,利用超薄金屬表面上V型狹縫天線和飛秒激光泵浦太赫茲源產生太赫茲渦旋工作的唯一報道。”俄羅斯學者Knyazev教授(Phys. Rev. Lett. 115: 163901, 2015)指出 “至今為止,關于在太赫茲波段產生渦旋光束的實驗只有三個。賀等(我們的工作)利用V型天線陣列和寬帶太赫茲源產生了太赫茲渦旋光束。”美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室的陳候通教授在他的綜述文章中(Front. Optoelectron. 8: 27,2015)中指出“利用各種共振結構和尺寸,可以產生用于高效波前任意調控的相位梯度,實現平板太赫茲棱鏡或透鏡(我們的工作)。”

我們研究了環帶結構對太赫茲波的調制作用,給出了太赫茲波共振透射的條件,首次發現環帶結構的幾何對稱性破缺會極大地影響太赫茲波的共振透射,從而可以利用結構對稱性來調制透射波的強度,實驗結果很好地驗證了理論預測,這為人工調制金屬亞波長結構的電磁響應提供了一個新的途徑。主要工作發表在Phys. Rev. A 85:045801,2012 和IEEE J. Select. Top. Quant. Electr. 19:8400606,2013上。

我們提出了利用Fabry-Perot來調控太赫茲波段金屬光柵的瑞利反常反射,從而提高太赫茲波段光柵傳感的靈敏度,該工作受邀發表在J. Opt. 16:094015,2014上(邀請論文),工作得到了該雜志網站的報道,認為這一工作為獲得高質量的太赫茲傳感器方向邁出了重要一步,并被選為該雜志的高質量論文,做成彩頁宣傳。

本方向工作開創了太赫茲超表面平板光學器件研究的新領域,為太赫茲波前的調控提供了新思路,并可以擴展到其他波段。

3)動態調控太赫茲波前的新方案

太赫茲波前的動態調控,對利用太赫茲波進行成像和空間通訊具有重要的意義。我們提出了一種新的太赫茲波前調控技術,利用可見光的空間光調制器改變泵浦光的強度分布,使其在高阻硅等半導體表面形成特定的光生載流子分布,從而實現對太赫茲波透過率的調制,進一步實現對太赫茲波前的調制,其調制分辨率可達到2微米。利用這一方法加載了太赫茲計算全息圖,生成了具有特定波前分布的太赫茲光束,主要工作發表在Opt. Lett. 38:4731,2013;Sci. Rep. 3:3347,2013;Opt. Lett. 40:359,2015上,其中Sci. Rep. 編委對我們的工作給予了很高的評價,并直接發表。編委會成員評論:我發現它十分有趣,新穎和正確。作者演示的效應雖然不是十分強,但是我認為這個想法會進一步發展并會引起太赫茲學術界的興趣。莊松林院士在他們的綜述文章中(Appl. Spectrosc. Rev. 50: 707,2015)引用并評論我們的工作,指出:“謝等人(我們的工作)提出基于光生載流子的空間太赫茲調制器來調控太赫茲波,特別是太赫茲波前。該方法已被應用在成像和通訊研究中。與已有的電控調制器相比,該方法分辨率高、帶寬寬、調制深度大。此外,該方法更經濟、簡單和高效。”

4)光學圖像加密

此外,申請者還在數字全息波前重建和光學圖像加密方面做出了突出貢獻,提出了一種基于干涉的波前調制方法,并應用于光學圖像加密之中(Opt. Lett. 33: 2433,2008)。該方法克服了以往方法利用迭代算法計算相位板相位分布十分耗時的缺點,利用解析方法將任意復振幅分布分解到兩個純相位分布之中,具有快速準確的特點。該方法為光學圖像加密提供了新途徑,開創了一個新方向。我們將這一方法擴展應用在多圖像加密和三維圖像重建中,并提出了基于密文流的圖像加密方法,工作發表在Opt. Express 19:2634,2011上。此外,我們還提出了基于非相干光源的光學圖像加密方法,發表在Opt. Lett. 38:1289,2013上。

北京理工大學王涌天教授團隊多次引用了我們的工作,并開展了后續研究。他們利用偏振復用技術,從實驗上實現了我們提出的方法(Opt. Express 17:13418,2009),利用我們提出的方法設計和制作了衍射光學元器件,實現了復振幅調制(Opt. Lett. 36:4053,2011;Opt. Express 21:5140,2013)和全息三維顯示(Opt. Commun. 283:4969,2010);,并在實驗上驗證了我們的加密算法(Opt. Commun. 284:2485,2011)。他們在引用我們的工作時指出:“最近,張和王提出了基于干涉的圖像加密的一系列構架,目標圖像被解析地編碼到兩個純相位板中(我們的工作)。在解密過程中,兩個相位板用于調制波前,經過一個半透半反鏡合束后,兩束被調制光相互干涉,在輸出平面上形成解密圖像。這種新的加密算法十分簡單并不需要迭代算法。”

上海光機所周常河研究員在引用我們的工作(Appl. Opt. 51:5253,2012)時指出“最近,張和王提出一種基于菲涅爾域中雙純相位板光學干涉的新型圖像加密方法(我們的工作),通過將一個復場分解為兩個純相位板的加密方法十分簡單,解密可以是光學的也可以是數字的”,“之后,張提出了一種改進的基于干涉的加密算法(我們的工作),通過隨機部分交換兩個相位板來提高安全度”。

光學圖像加密領域的開拓者Javidi教授在他們的綜述(Adv. Opt. Phot. 6: 120, 2014)中專門利用一節來介紹我們的工作,指出:“雖然相位恢復算法可以有效地將一副圖像隱藏在純相位板中,但是通常需要迭代算法。最近,張和王(我們的工作)提出了一種基于干涉原理的不需要迭代的相位恢復算法來進行光學圖像加密。”

所提出的基于光學干涉的波前調制方法被國內外學者廣泛引用,開拓了光學圖像加密的一個新途徑,并將該方法用于太赫茲波前調控。提出本方法的論文連續兩年被評為Opt. Lett.期刊近七年來引用最多的論文之一。

此外,申請者還通過在光纖端面加工金屬微納結構,實現增強拉曼信號的增強和收集,實現了百萬分之一的結晶紫溶液的探測。該器件可以容易地同光纖網絡連接,實現分布式探測。工作發表在Adv. Opt. Mat. 3:1232,2015上,并被選為內封文章。

發明專利(Patents):

1. 張巖,張亮亮, 張存林等,“利用CCD相機進行實時差分成像探測的方法”,發明專利, CN200610056141.0

2. 張巖,張亮亮, 張存林等,“太赫茲輻射偏振成像方法”,發明專利, CN 200610056142.5

3. 張巖, 王波, “光學實時三維立體顯示裝置及方法”,發明專利, CN 201010118191.3

4. 張巖,“ 太赫茲輻射偏振成像方法”,發明專利,CN 2010101226415.5

5. 王新柯,張巖, “太赫茲時空分辨成像系統”,實用新型專利,CN 201320019407.X

6. 張巖, 王新柯,“利用光控動態光學元件調制太赫茲的方法”,發明專利, CN 201310298429.9

7. 王新柯, 張巖, “太赫茲時空分辨成像系統、成像方法及應用”,發明專利:CN 201310013686.3

8. 張巖,王新柯,“TERAHERTZ TEMPORAL AND SPATIAL RESOLUTION IMAGING SYSTEM, AN IMAGING METHOD AND AN APPLICATION THEREOF,”US9228899B28

9. 張巖, 胡丹,“平面光學元件及其設計方法”,申請號:2012010086716.9

10. 張巖, 胡丹,“A PLANAR OPTICAL COMPONENT AND ITS DESIGN METHOD,”申請號:PCT/CN2012/073925

LIST OF PUBLICATIONS

一. Peer-review papers

1. Xinke Wang, Jing Shi, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Peng Han, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, “Longitudinal field characterization of converging terahertz vortices with linear and circular polarizations,” Optics Express, in press (2016). (191)

2. Chen Zhao, Yunsong Zhou, Yan Zhang, Huaiyu Wang, “The imaging properties of the metal superlens,” Optics Commun. 368 180-184 (2016).

3. Maixia Fu, Baogang Quan, Jingwen He, Zehan Yao, Changzhi Gu, Junjie Li, and Yan Zhang, “Ultrafast terahertz response in photoexcited, vertically grown few-layer graphene,” Appl. Phys. Lett. 108, 121904 (2016).

4. Haiping He, Qianqian Yu, Hui Li, Jing Li, Junjie Si, Yizheng Jin, Nana Wang, Jianpu Wang, Jingwen He, Xinke Wang, Yan Zhang, and Zhizhen Ye, “Exciton localization in solution-processed organolead trihalide perovskites,” Nature Communications 7 10896 (2016).

5. Jingwen He, Zhenwei Xie, Wenfeng Sun, Xinke Wang, Yanda Ji, Sen Wang, Yuan Lin, and Yan Zhang, “Terahertz tunable metasurface lens based on vanadium dioxide phase transition,” Plasmonic, DOI 10.1007/s11468-015-0173-2 (2016).

6. Hui Wang, Zhenwei Xie, Mile Zhang, Hailin Cui, Jingsuo He, Shengfei Feng, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, and Yan Zhang, “A miniaturized optical fiber microphone with concentric nanorings grating and microsprings structured diaphragm,” Opt. & Laser Techn. 78 110-115 Invited (2016).

7. Xinke Wang, Sen Wang, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Peng Han, Haitao Yan, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, “Visualization of terahertz surface waves propagation on metal foils,” Scientific Reports, 6:18768 (2016).

8. Jingjing Wu, Zhenwei Xie, Zhengjun Liu, Wei Liu, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Multiple-image encryption based on computational ghost imaging,” Opt. Comun. 359, 38–43 (2016).

9. Qiang Yin, Sucheng Li, Fa Tian, Qian Duan, Weixin Lu, Bo Hou, Fengang Zheng, Mingrong Shen, Xinke Wang, and Yan Zhang, “Achromatic THz absorption of conductive nanofilms,” AIP Advances 5, 107139 (2015).

10. Sen Wang, Xinke Wang, Qiang Kan, Shiliang Qu, and Yan Zhang, “Cirrcular polarization analyzer with polarization tunable focusing of surface plasmon polaritons,” Appl. Phys. Lett. 107, 243504 (2015).

11. Jingwen He, Zhenwei Xie, Sen Wang, Xinke Wang, Qiang Kan, and Yan Zhang, “Terahertz polarization modulator based on metasurface,” J. Opt. 17 105107 (2015).

12. Sen Wang, Xinke Wang, Qiang Kan, Jiasheng Ye, Shengfei Feng, Wenfeng Sun, Pen Han, Shiliang Qu, and Yan Zhang, “Spin-selected focusing and imaging based on metasurface lens,” Optics Express 23(20) 26434-26441(2015).

13. Lifeng Zhang, Jiasheng Ye, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Xinke Wang, and Yan Zhang, “Point light source imaging by a three-dimensional long-imaging-depth lens,” Opt. Commun. 347 141-146 (2015)

14. Xiao Xiao, Bingpu Zhou, Xinke Wang, Jingwen He, Bo Hou, Yan Zhang, and Weijia Wen, “An Analog of electrically induced transparency via surface delocalized modes,” Scientific Reports 5 12251 (2015).

15. Bo Wang and Yan Zhang, “Enhancement of optical magnetic mode by handedness of symmetry breaking in Fano metamolecule,” IEEE Journal of Quantum Electronics, 51 7300108 (2015).

16. Sen Wang, Xinke Wang, Feng Zhao, Shiliang Qu, and Yan Zhang, “Observation and explanation of polarization-controlled focusing of Terahertz surface plasmon polaritons,” Phys. Rev. A 91 053812 (2015).

17. Kaiqiang Yu, Xinke Wang, Wenfeng Sun, and Yan Zhang, “Terahertz spectrum modulation with liquid crystal spatial light modulator,” 光譜與光譜分析, 35 1182-1186 (2015).

18. Wei Liu, Yan Zhang, Zhenwei Xie, Zhengjun Liu, and Shutian Liu, "Secure optical verification using dual phase-only correlation," J. Opt. 17 025703 (2015). (175)

19. Feng Zhao, Shuming Long, Yuanyuan Zhang, Xinke Wang, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, "Fingerprint data extraction from Chinese herbal medicines with terahertz spectrum based on second-order harmonic oscillator model," Acta Physica Sinca 64 024202 (2015).

20. Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Peijie Wang, Lisheng Zhang, Xin Ren, Lin Cui, Tianrui Zhai, Jie Chen, Yonglu Wang, Xinke Wang, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, Peng Han, Peter J. Klar, and Yan Zhang, "Demonstration of a 3D radar-like SERS sensor micro and nano-fabricated on an optical fiber," Adv. Opt. Mat. 3 1232-1239 (2015).

21. Zhenwei Xie, Jingwen He, Xinke Wang, Shengfei Feng, and Yan Zhang, "Generation of terahertz vector beams with a concentric ring metal grating and photo-generated carriers," Opt. Lett. 40 359-362 (2015).

22. Wei Liu, Zhenwei Xie, Zhengjun Liu, Yan Zhang, and Shutian Liu, "Multiple-image encryption based on optical asymmetric key cryptosystem," Opt. Commun. 335 205-211 (2015).

23. Lijuan Xie, Jiasheng Ye, Jingwen He, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Xinke Wang, and Yan Zhang, "Axial intensity oscillation suppression for plane-wave diffraction from a circular hole: Flattened Gaussian apodization," Opt. Commun. 335 178-182 (2015).

24. Bo Wang, Zhenwei Xie, Shengfei Feng, Bo Zhang, and Yan Zhang, "Ultrahigh Q-factor and figure of merit plasmonic Fano metamaterial based on dark ring magnetic mode," Opt. Commun. 335 60-64 (2015).

25. Xinke Wang, Sen Wang, Zhenwei Xie, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Ye Cui, Jiasheng Ye, and Yan Zhang,"Full vector measurements of converging terahertz beams with linear, circular, and cylindrical vortex polarization," Opt. Express 22 24622 (2014).

26. Xia Yu, Zhong-Xiang Xie, Jun-Hua Liu, Yong Zhang, Hai-BinWang, Yan Zhang, "Optimization design of a diffractive axicon for improving the performance of long focal depth," Opt. Commun. 330 1-5 (2014).

27. Linping Deng, Torsten Henning, Peter Klar, Shengfei Feng, Zhenwei Xie, Xinke Wang, Jia-Sheng Ye, Wenfeng Sun, Peng, Han, and Yan Zhang, "Optimization of the Rayleigh anomaly of metallic gratings for THz sensor applications, " J. Opt. 16 094015 (2014) Invited Paper.

28. Sen Wang, Feng Zhao, Xinke Wang, Shiliang Qu, and Yan Zhang, "Comprehensive imaging of terahertz surface plasmon polaritons," Opt. Express 22 16916-16924 (2014).

29. Xianzhong Chen, Yan Zhang, Lingling Huang, and Shuang Zhang, "Ultrathin metasurface laser beam shaper," Advanced Optical Materials, 2 978-982 (2014).

30. Dan Hu, Gabriel Moreno, Xinke Wang, Jingwen He, Abdallah Chahadih, Zhenwei Xie, Bo Wang, Tahsin Akalin, and Yan Zhang, "Dispersion characteristic of ultrathin terahertz planar lenses based on metasurface," Opt. Comm. 322 164-168 (2014).

31. Yingqi Wang, Yanhua Wang, Xianhua Zheng, Jiasheng Ye, Yan Zhang, and Shutian Liu, "Transmission through array of subwavelength metallic slits curved with a single step or mutli-step," Chin. Phys. B, 23 034202 (2014).

32. Wenfeng Sun, Xinke Wang, and Yan Zhang, "Continuous wave terahertz phase imaging with three-step phase-shifting," Optik 124 5533-5536 (2013).

33. Wenfeng Sun, Bin Yang, Xinke Wang, Yan Zhang, and Robert Donnan, "Accurate determination of terahertz optical constants by vector network analyzer of Fabry-Perot response," Opt. Lett. 38 5438-5441 (2013).

34. Dan Hu, Chung-Ping Liu, and Yan Zhang, "Active control of terahertz multimode resonance transmission through subwavelength metal annular aperture arrays," J. Mod. Opt. 60 1548-1553 (2013).

35. Zhenwei Xie, Xinke Wang, Jiasheng Ye, Shengfei Feng, Wenfeng Sun, Tahsin Akalin, and Yan Zhang, "Spatial terahertz modulator," Scientific Reports, 3 3347 (2013).

36. Xiao-Yan Jiang, Jia-Sheng Ye, Jing-Wen He, Xin-Ke Wang, Dan Hu, Sheng-Fei Feng, Qiang Kan, and Yan Zhang, "An ultrathin terahertz lens with axial long focal depth based on metasurfaces," Opt. Express 21 30030-30038 (2013).

37. Xinke Wang, Zhenwei Xie, Wenfeng Sun, Shengfei Feng, Ye Cui, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, "Focusing and imaging of a virtual all-optical tunable terahertz Fresnel zone plate," Opt. Lett. 38 4731-4734 (2013).

38. Yingqi Wang, Jiasheng Ye, Shutian Liu, and Yan Zhang, "A new near-field phase-correction method for superlens," Chin. Phys. B, 22 114202 (2013).

39. Jingwen He, Guoai Mei, Jiasheng Ye, Xinke Wang, Shengfei Feng, and Yan Zhang, "Uniform axial intensity distributions of long-focal-depth cylindrical micromirrors realized by an amplitude-phase modulation method," J. Mod. Opt. 60 688-695 (2013).

40. Zhenwei Xie, Jinliang Zang, and Yan Zhang, "Accelerated algorithm for three dimensional computer generated hologram based on the ray-tracing method," J. Mod. Opt., 60 797-802 (2013).

41. Bo Wang, Xue Wu, and Yan Zhang, “Multiple-wavelength focusing and demultiplexing plasmonic lens based on asymmetric nanoslit arrays,” Plasmonics 8 1535-1541 (2013).

42. Jingwen He, Xinke Wang, Dan Hu, Jiasheng Ye, Shengfei Feng, Qiang Kan, and Yan Zhang, "Generation and evolution of the terahertz vortex beam," Opt. Express 21 20230-20239 (2013).

43. Jinliang Zang, Zhenwei Xie, and Yan Zhang, “Optical image encryption with spatially incoherent illumination,” Opt. Lett. 38 1289-1291 (2013).

44. Jia-Sheng Ye, Jin-Ze Wang, Qing-Li Huang, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, Guozhen Yang, “A single diffractive optical element for implementing spectrum-splitting and beam-concentration functions simultaneously with high diffraction efficiency,” Chin. Phys. B, 22 034201 (2013).

45. Guoai Mei, Jia-Sheng Ye, and Yan Zhang, "Rigorous electromagnetic analysis of a dual-metallic-cylindrical-focusing-micromirror array with long focal depth," Optik 124 1961-1965 (2013).

46. Dan Hu, Shengfei Feng, Bizhen Dong, and Yan Zhang, “Standing-wave plasmonic resonance in terahertz extraordinary transmission,” IEEE J Select. Top. Quant. Electr., 19 8400606, (2013).

47. Dan Hu, Xinke Wang, Shengfei Feng, Jiasheng Ye, Wenfeng Sun, Qiang Kan, Peter J. Klar, and Yan Zhang, “Ultrathin terahertz planar elements,” Advanced Optical Materials, 1 186-193 (2013).

48. Jiasheng Ye, Guoai Mei, Bizhen Dong, and Yan Zhang, “A monotonic-increasing-thickness model for designing cylindrically diffractive focusing micromirrors and micromirror arrays,” J. Lightwave Technology, 31 930-935 (2013).

49. Xinke Wang, Wenfeng Sun, Ye Cui, Jiasheng Ye, Shengfei Feng, and Yan Zhang, “Complete presentation of the Gouy phase shift with the THz digital holography,” Optics Express, 21 2337-2346 (2013).

50. Jingwen He, Guoai Mei, Jiasheng Ye, Yan Zhang, “Validity range of the improved Rayleigh-Sommerfeld method in analyzing metallic cylindrical focusing micromirrors,” Opt. Comm. 291 359 – 365 (2013).

51. Tingting Bian, Bizhen Dong, and Yan Zhang, “A broadband nanosensor based on multi-surface-plasmonic interference,” Plasmonics, 8 741-744 (2013).

52. Kai Guo, Jianlong Liu, Yan Zhang, Shutian Liu, “Chromatic aberration of light focusing in hyperbolic anisotropic metamaterial made of metallic slit array,” Optics Express 20 28586-28593 (2012).

53. Xia Yu, Ke-Qiu Chen, and Yan Zhang, “Optical transport through finite superlattice modulated with three component quasiperiodic defect,” J. Appl. Phys. 112 043524 (2012).

54. Xia Yu, Ke-Qiu Chen, and Yan Zhang, “Perfect optical transport and optical band gap in quasiperodic superlattices,” Mod. Phys. Lett. 26 1250110 (2012).

55. 劉暢, 岳凌月, 王新柯, 孫文峰, 張巖, “利用太赫茲反射式時域光譜系統測量有機溶劑的光學參數,” 光譜與光譜分析, 32 1471-1475 (2012).

56. Tingting Bian, Bizhen Dong, and Yan Zhang, “Polarization independent extraordinary transmission through a subwavelength slit,” Opt. Commun. 285 1523-1527 (2012).

57. Dan Hu, Changqing Xie, Ming, Liu, and Yan Zhang, “High transmission of annular aperture arrays caused by symmetry breaking,” Phys. Rev. A 85 045801 (2012).

58. Xinke Wang, Wei Xiong, Wenfeng Sun, and Yan Zhang, “Coaxial waveguide mode reconstruction and analysis with THz digital holography,” Optics Express 20 7706-7715 (2012).

59. Yang Gao, Jianlong Liu, Xueru Zhang, Yuxiao Wang, Yinglin Song, Shutian Liu, and Yan Zhang, “Analysis of focal-shift effect in planar metallic nanoslit lenses,” Optics Express 20 1320-1329 (2012).

60. Jia-Sheng Ye, Guo-Ai Mei, Xian-Hua Zheng, and Yan Zhang, “Long-focal-depth cylindrical microlens with flat axial intensity distributions,” J. Mod. Opt. 59 90-94 (2012).

61. Wenfeng Sun, Xinke Wang, and Yan Zhang, “A method to monitor the oil pollution in water with reflective pulsed terahertz tomography,” Optik 123 1980-1984 (2012).

62. Xia Yu, Ke-Qiu Chen, and Yan Zhang, “Optimization design of diffractive phase elements for beam shaping,” Applied Optics 50 5938-5943 (2011).

63. Weining Wang, Guo Wang, and Yan Zhang, “Low-frequency vibrational modes of glutamine,” Chinese Physics B, 20 123301 (2011).

64. 劉暢, 王新柯, 孫文峰, 張巖, “非極性有機溶劑光學參數的太赫茲波精確測量,” 光譜與光譜分析, 31 2886-2890 (2011).

65. Tingting Bian, Benyuan Gu, and Yan Zhang, “Transmission properties of light through a metallic nanoslit with a defected horizontal nanocavity,” Opt. Comm. 284 3456-3461 (2011).

66. 毋雪,朱巧芬,張巖,“基于非周期極化鈮酸鋰晶體產生任意頻率太赫茲輻射”,紅外與毫米波學報,30 221-224(2011).

67. Guo-Ai Mei, Jia-Sheng Ye, Yan Zhang, and Jie Lin, “Metallic cylindrical focusing micromirrors with long axial focal depth or increased lateral resolution,” J. Opt. Soc. Am. A 28 1051-1057 (2011).

68. Zhengjun Liu, Yan Zhang, Haifa Zhao, Muhammad Ashfaq Ahmad, and Shutian Liu, “Optical multi-image encryption based on frequency shift,” Optik 122 1010-1013 (2011).

69. Qiaofen Zhu, Dayong Wang, Xianhua Zheng, and Yan Zhang, “optical lens design based on metallic nano-slits with variant widths,” Appl. Opt. 50 1879-1883 (2011).

70. Qiaofen Zhu, Dayong Wang, and Yan Zhang, “Control of photonic band gaps in one-dimensional photonic crystals,” Optik 122 330-332 (2011).

71. Qiaofen Zhu, Jia-Sheng Ye, Dayong Wang, Benyuan Gu, and Yan Zhang, “Optimal design of SPP-based metallic nanoaperture optical elements by using Yang-Gu algorithm,” Optics Express, 19 9512-9522 (2011).

72. Bing Yang, Zhengjun Liu, Bo Wang, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Optical stream-cipher-like system for image encryption based on Michelson interferometer,” Opt. Express 19 2634-2642 (2011).

73. Bin Yang, Xinke Wang, Yan Zhang, and Robert S. Donnan, “Experimental characterization of hexaferrite ceramics from 100 GHz to 1THz using vector network analysis and THz-time domain spectroscopy,” J. Appl. Phys. 109 033509 (2011).

74. Yingqi Wang, Yanhua Wang, Jiasheng Ye, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Transmission through metallic array slits curved with perpendicular waveguides,” Opt. Comm. Vol. 284 877-880 (2011).

75. Tingting Bian, Benyuan Gu, and Yan Zhang, “Near-field properties of double nanoslits coupled with a wide collection cavity drilled on a metal film,” Optik, 122 1828-1831 (2011).

76. Yun Ren, KQ Chen, Jun He, Liming Tang, Anlian Pan, B. S Zou, and Yan Zhang, “Mechanically and electronically controlled molecular switch behavior in a compound molecular device,” Appl. Phys. Lett. 97 103506 (2010).

77. Xinke Wang, Ye Cui, Wenfeng Sun, JiaSheng Ye, and Yan Zhang, “Terahertz polarization real-time imaging based on balanced electro-optic detection,” J. Opt. Soc. Am. A, 27 2387-2393 (2010).

78. Yanhua Wang, Yuegang Chen, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Can the point source method be used for design of sub-wavelength surface plasmon devices?” Optik 121 1702-1707 (2010).

79. Xinke Wang, Ye Cui, Dan Hu, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, “Terahertz real-time imaging with balanced electro-optic detection,” Opt. Commun. 283 4626-4632. (2010).

80. Jianlong Liu, Jie Lin, Haifa Zhao, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Numerical analysis of surface plasmon nanocavities formed in thickness-modulated metal-insulator-metal waveguides,” Chin. Phys. B, 19 054201 (2010).

81. Dan Hu and Yan Zhang, “Localized surface plasmons-based transmission enhancement of terahertz radiation through metal aperture arrays,” Optik, Vol. 121 1423-1426 (2010).

82. Xinke Wang, Lei Hou, and Yan Zhang, “Continuous-wave terahertz interferometry with multiwavelength phase unwrapping,” Appl. Opt. Vol. 49 5095-5102 (2010).

83. Xinke Wang, Wenfeng Sun, and Yan Zhang, “A novel normal reflection terahertz spectrometer,” Optik, 121 1148-1153 (2010) .

84. Zhiqian Fan, Keqiu Chen, Qing Wang, and Yan Zhang, “Electronic transport properties in a bimolecular device modulated with different side groups,” J. Appl. Phys. Vol. 107 113713 (2010).

85. Jianlong Liu, Guangyu Fang, Haifa Zhao, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Plasmon flow control at gap waveguide junctions using square ring resonators,” J. Phys. D-Appl. Phys., Vol. 43 055103 (2010).

86. Qiaofen Zhu, Dayong Wang, and Yan Zhang, “Coupled metallic ring gap waveguide,” Opt. Comm. 283 1542-2545 (2010).

87. Jiasheng Ye and Yan Zhang, “Rigorous electromagnetic analysis of metallic cylindrical focusing micromirrors with high diffraction efficiency, achromatic aberration and long focal depth,” Opt. Comm.283 1661-1667 (2010).

88. Chuqing Liu, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, “Thermally tunable THz filter based on surface plasmon,” Opt. Comm. 283 865-868 (2010).

89. Tingting Bian, Benyuan Gu, and Yan Zhang, “Transmitted interference effect of double metallic nanoslits composed of a slit and a square-funnel slit.” Opt. Commun., Vol. 283 608-612 (2010).

90. Jianlong Liu, Haifa Zhao, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Resonant cavity based antireflection structures for surface plasmon waveguides,” Appl. Phys. B Las. and Opt.,Vol. 98 797-802 (2010).

91. Bin Hu, Benyuan Gu, Yan Zhang, and Ming Liu, “Various evaluations of diffractive transmitted field of light through one-dimensional metallic grating with subwavelength slits,” Cent. Eur. J. Phys. Vol. 8 448-454 (2010).

92. Yanhua Wang, Yuegang Chen, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Influence of slits’ width on the electromagnetic transmission of a periodic metallic grating,” Optik Vol. 120 1016-1020 (2009).

93. Xinke Wang, Ye Cui, Dan Hu, Wenfeng Sun, Jiasheng Ye, and Yan Zhang, “Terahertz quasi-near-field real-time imaging,” Opt. Comm. 24 4683-4687 (2009).

94. 鄭顯華, 王瑛琦, 張巖, “金屬亞波長狹縫中凹槽對其透過特性的影響”, 物理學報, Vol. 58, 471-476 (2009).

95. Weining Wang, Hongqi Li, Yan Zhang, Cunlin Zhang, “Correlations between Terahertz Spectra and Molecular Structures of 20 Standard alpha-Amino Acids,” ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA, 25 2074 (2009).

96. Wenfeng Sun, Xinke Wang, and Yan Zhang, “Measurement of refractive index for high reflectance materials with terahertz time domain reflection spectroscopy,” Chin. Phys. Lett. 26 114210 (2009).

97. Jianlong Liu, Guangyu Fang, Haifa Zhao, Yan Zhang, Shutian Liu, “Surface Plasmon reflector based on serial stub structure,” Optics Express Vol. 17 20134 (2009).

98. Bin Hu, Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, and Ming Liu, “Transmission interference tuned by an external static magnetic field in a two-slit structure,” Appl. Phys. Lett. 95 121103 (2009).

99. Yan Zhang, Bo Wang, and Zhili Dong, “Enhancement of imaging hiding by exchanging two phase masks,” J Opt. A: Pure and Appl. Opt. 11 125406 (2009).

100. Tingting Bian and Yan Zhang, “Transmission properties of photonic quantum well composed of dispersive materials,” Optik, 120 736-740 (2009).

101. Xingxing Zhao, Qiaofen Zhu, and Yan Zhang, “Design of photonic crystal filter in the terahertz range,” Chinese Physics B 18 2864-2867 (2009).

102. Gui-Lin Chen, Xiaofang Peng, Ke-Qiu Chen, and Yan Zhang, “The evolution of the localized plasmon modes in a semi-infinite superlattice with cap layer,” Phys. E-Low Dim. Sys. Nanostru., 41 1347-1352 (2009).

103. Bo Wang and Yan Zhang, “Double images hiding based on optical interference,” Optics Comm. 282 3439-2443 (2009).

104. Yingxin Wang, Zhiqiang Chen, Zhiran Zhao, Li Zhang, Kejun Kang, and Yan Zhang, “Restoration of terahertz signals distorted by atmospheric water vapor absorption,” J. Appl. Phys. 105 103105 (2009).

105. Yun Ren, Ke-Qiu Chen, Qing Wan, B. S. Zou, and Yan Zhang, “Transitions between semiconductor and metal induced by mixed deformation in carbon nanotube devices,” Appl. Phys. Lett. Vol. 94 183506 (2009).

106. 陳龍旺,孟闊,張巖,“小波變換在太赫茲時域光譜分析中的應用,”光譜學與光譜分析 29 1168-1171 (2009).

107. Liangliang Zhang, Hua Zhong, Yan Zhang, Nick Karpowicz, Cunlin Zhang, Yuejin Zhang, Xicheng Zhang, “Terahertz wave focal-plane multiwavelength phase imaging, “ J. Opt. Soc. A, 26 1187-1190 (2009).

108. Jiasheng Ye, Yan Zhang, and Kazuhiro Hane, “Improved first Rayleigh-Sommerfeld method applied to metallic cylindrical focusing micro mirrors,” Opt. Express 17 7348-7360 (2009).

109. Xiao-Jiao Zhang, Meng-Qiu Long, Ke-Qiu Chen, Z. Shuai, Qing Wan, B. S. Zou and Yan Zhang, “Electronic transport properties in doped C-60 molecular devices,” Appl. Phys. Lett. 94 073503 (2009).

110. Qiaofen Zhu and Yan Zhang, “Defect modes and wavelength tuning of one dimensional photonic crystal with Lithium Niobate,” Optik 120 195-198 (2009).

111. Yanhua Wang, Yinqi Wang, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Transmission through metallic array slits with perpendicular cuts,” Opt. Express 17 5014-5022 (2009).

112. Qiaofen Zhu, Dayong Wang, and Yan Zhang, “Enlargement of the band gap in the metal-insulator-metal waveguide by using the metal heterowaveguide,” Opt. Comm., 282 1116-1119 (2009).

113. Fang Xie, Keqiu Chen, Y. G. Wang, Qing Wan, B. S. Zhou, and Yan Zhang, “Acoustic phonon transport and ballistic thermal conductance through a three-dimensional double-bend quantum structure,” J. Appl. Phys. Vol. 104 054312 (2008).

114. Bin Hu, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Yan Zhang, “Optical transmission resonances tuned by external static magnetic field in an n-doped semiconductor grating with subwavelength slits”, Optics Communications Vol. 281 6120–6123 (2008).

115. Ranxi Zhang, Ye Cui, Wenfeng Sun, and Yan Zhang, “Polarization information for terahertz imaging,” Applied Optics Vol. 47 6422-6427 (2008)

116. Yan Zhang and Bo Wang, “Optical image encryption based on interference,” Opt. Lett. Vol. 33 2443-2445 (2008).

117. Wenfeng Sun, Yunsong Zhou, Xinke Wang, and Yan Zhang, “External electric field control of THz pulse generation in ambient air,” Opt. Expr. Vol. 16 16573 (2008). (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, October 2008 Issue).

118. Yan Zhang, Weihui Zhou, Xinke Wang, Ye Cui, and Wenfeng Sun, “Terahertz digital holography,” Strain, Vol 44 380-385. (2008).

119. Yingxin Wang, Ziran Zhao, Zhiqiang Chen, Yan Zhang, Li Zhang, and Kejun Kang, “Suppression of spectral interferences due to water-vapor rotational transitions in terahertz time-domain spectroscopy,” Opt. Lett. Vol. 33 1354-1356 (2008).

120. 孟闊,王艷花,陳龍旺,張巖, “太赫茲波段下金屬狹縫的透射增強特性研究,” 物理學報,Vol. 57 3198-3205 (2008).

121. Qiaofen Zhu, Dayong Wang, and Yan Zhang, “Design of defective nonlinear photonic crystals for multiple wavelengths second harmonic generation,” J. Opt. A: Pure Appl. Opt, Vol. 10 025201 (2008).

122. Fang Xie, Ke-Qiu Chen, Y. G. Wang, and Yan Zhang, “Effect of the evanescent modes on ballistic thermal transport in quantum structures,” J. Appl. Phy. Vol. 103 084501 (2008).

123. Bin Hu, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Yan Zhang, “Transmission resonances of two-constituent metal/dielectric gratings with subwavelength slits,” Appl. Phys. Lett. Vol. 92 151901 (2008).

124. Xinke Wang, Ye Cui, Wenfeng Sun, and Yan Zhang, Cunlin Zhang, “Terahertz pulse reflective focal-plane tomography” Optics Express, 15 14369-14375 (2007), (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, October 2007 Issue).

125. Yingxin Wang, Ziran Zhao, Zhiqiang Chen, Kejun Kang, Bin Feng, and Yan Zhang, “Terahertz absorbance spectrum fitting method for quantitative detection of concealed contraband,” J. Appl. Phys. 102 (11): 113108 (2007). (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, December 2007 Issue).

126. Yue-gang Chen, Yanhua Wang, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Waveguide resonance of subwavelength metallic slits,” Chinese Physics, Vol. 16 1315-1319 (2007).

127. Zhengwei Zhang, Yan Zhang, Guozhong Zhao, and Cunlin Zhang, “Terahertz time domain spectroscopy for explosive imaging,” Optik Vol. 118 325-329 (2007).

128. Xiao-Fang Peng, Ke-Qiu Chen, BS Zou, Yan Zhang, “Ballistic thermal conductance in a three-dimensional quantum wire modulated with stub structure,” Appl. Phy. Lett. Vol. 90 193502 (2007), (Selected by Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, May 21, 2007 issue).

129. Yuegang Chen, Yanhua Wang, Yan Zhang, Shutian Liu, “The resonance absorption of metallic plate with subwavelength hole array,” Chin. Phys. Lett. Vol. 24 1084-1087 (2007).

130. Yan Zhang and Qiaofen Zhu, “Investigation of coupled third harmonic generation in one-dimensional defective nonlinear photonic crystals,” Optics Express, Vol. 15 6908-6913 (2007).

131. Peng Zhao, Yanhuan Wang, and Yan Zhang, “Numerical investigation of the parameters dependences of nanolithography by using micro-structured metal grating,” J. Opt. A: Pure Appl. Opt. Vol. 9 506-510 (2007).

132. Yue-gang Chen, Yanhua Wang, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Numerical investigation of the transmission enhancement through subwavelength hole array,” Opt. Comm., Vol. 274 236-240 (2007).

133. Yanhua Wang, Yue-gang Chen, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Influence of grooves in the electromagnetic transmission of periodic metallic grating filter by finite-difference time-domain calculations,” Opt. Comm., Vol. 271 132-136 (2007).

134. 周春大, 張巖, “基于微位移技術提高CCD分辨率的方法,” 光子學報, Vol. 35 1969-1974 (2006).

135. Meihong Lu, Jingling Shen, Ning Li, Yan Zhang, Cunlin Zhang, Laishun Liang, and Xiaoyu Xu, “Detection and identification of illicit drugs using terahertz imaging,” J. Applied Physics Vol. 100 103104 (2006), (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, November 2006 Issue).

136. Liangliang Zhang, Yan Zhang, Cunlin Zhang, Yuejin Zhao, and Xiaohua Liu, “Terahertz multiwavelength phase imaging without 2π ambiguity,” Optics Letters, Vol. 31 3668-3670 (2006), (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, December 2006 Issue) .

137. Chun-Hiu Niu, Yan Zhang, and Ben-Yuan Gu, “Optical encryption and verification technique for information coding with multiple-wavelengths in the Fresnel domain,” Optik 117 516-524 (2006).

138. Yue-gang Chen, Yan Zhang, and Shutian Liu, “Investigation of one dimensional photonic crystals composed of dispersive materials,” Optics Communications, Vol. 265 542-550 (2006).

139. Zhenwei Zhang, Weili Cui, Yan Zhang, and Cunlin Zhang, “Terahertz time-domain spectroscopy imaging”,J. Infrar. Mill. Waves,Vol.25 217-220 (2006).

140. Lantao Guo, Ying Hu, Yan Zhang, Cunlin Zhang , Yunqing Chen , and X. -C. Zhang, “Vibration spectrum of HNIW investigated using terahertz time-domain spectroscopy,” Optics Express, Vol. 14, No. 8 3654 (2006), (Selected by Virtual Journal of THz Science & Technology, April 2006 Issue).

141. Weili Cui, Zhenwei Zhang, Yuan Han, Yan Zhou, Cumin Zhang, Yan Zhang, and Guozhong Zhao, “Transmission properties of terahertz radiation through a single sub-wavelength circular hole in the metal foil,” Chinese Optics Letters Vol. 3 S74-76 (2005).

142. Meihong Lu, Yan Zhang, Jinhai Sun, Sijia Chen, Ning Li, Guozhong Zhao, and Jingling Shen, “Identification of Maize seeds by Terahertz Scanning Imaging,” Chinese Optics Letters, Vol. 3 S239-241 (2005).

143. Chun-Hui Niu, Yan Zhang and Ben-Yuan Gu, “A new distribution scheme of decryption keys used in optical verification system with multiple-wavelength information,” Chinese Physics, Vol. 14 1996-2003. (2005).

144. Yan Zhang, Benyuan Gu, and Chung-Ping Liu, “Investigation of properties of the confined states in photonic quantum-well structures,” International Journal of Modern Physics B, Vol. 19 3705-3712. (2005).

145. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, and Hans J. Tiziani, “Reconstruction of in-line holograms using phase retrieval algorithms,” Physica Scripta, T118 102-106 (2005).

146. Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Yan Zhang, “Wave front reconstruction from a sequence of interferograms recorded at different planes,” Opt. Lett. Vol. 30: 833-835 (2005).

147. Yan Zhang, De-Xiang Zheng, Jing-Ling Shen, Cun-Lin Zhang, “Characterization of diffraction patterns directly from in-line holograms using the Gabor transform,” Optik, 116, 87-91 (2005).

148. De-Xiang Zheng, Yan Zhang, Jing-Ling Shen, Cun-Lin Zhang, “Wave field reconstruction from a hologram sequence,” Optics Commun., 249 73-77. (2005).

149. Chun-Hui Niu, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Yan Zhang, “A new method for generating axially symmetric and radially polarized beam,” J. Phys. D: Appl. Phys., 38 827-832. (2005).

150. 張敏,匡武, 廖延彪, 張巖, 王東寧, 靳偉,“基于光纖激光器的有源腔氣體吸收測量網絡,” 中國激光, 32 982-986 (2005)。

151. De-Xiang Zheng, Yan Zhang, Jing-Line Shen, Cun-Lin Zhang, “Theory and applications of the digital holography,” Wuli (Physics), 11 843-847 (2004) (In Chinese).

152. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Hans J. Tiziani, “Reconstruction of in-line digital holography with two intensity measurements,” Opt. Lett., 29 1787-1789 (2004).

153. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Hans J. Tiziani, “Applications of the fractional transforms to object reconstruction from in-line holograms,” Opt. Lett., 29 1793-1795 (2004).

154. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Hans J. Tiziani, “Phase retrieval microcopy for quantitative phase-contrast imaging,” Optik., 115 94-97 (2004).

155. Yan Zhang, Min Zhang, Wei Jin, H. L. Ho, X. H. Fang, M. S. Demokan, B.Culshaw, and G. Stewart, ‘‘Erratum ‘Investigation of erbium-doped fiber laser intra-cavity absorption sensor’,” Opt. Commu., 234 435-441 (2004).

156. Yan Zhang and Ben-Yuan Gu, “Aperiodic photonic quantum-well structures for multiple channeled filtering at arbitrary preassigned frequencies,” Optics Express 12 5910-5915 (2004).

157. Yan Zhang, Min Zhang, Wei Jin, H. L. Ho, M. S. Demokan, B.Culshaw, and G. Stewart, ‘‘Investigation of erbium-doped fiber laser intra-cavity absorption sensor,” Opt. Commu., 232 295-301 (2004).

158. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Hans J. Tiziani, “Whole optical wave field reconstruction from double or multi in-line holograms by phase retrieval algorithm,” Optics Express, 11 3234-3241 (2003).

159. Yan Zhang, Giancarlo Pedrini, Wolfgang Osten, Hans J. Tiziani, “Image reconstruction for in-line holography using the Yang-Gu algorithm,” Applied Optics, 42 6452-6457 (2003).

160. Yan Zhang, Min Zhang, and Wei Jin, “Multi-point, fiber-optic gas detection with intra-cavity spectroscopy,” Opt. Commu., 220 361-364 (2003).

161. Yan Zhang, Min Zhang, and Wei Jin, “Sensitivity enhancement in erbium-doped fiber laser intra-cavity absorption sensor,” Sensors and Actuators A: Physical, 104 (2) 183-187 (2003).

162. Shi CZ, Chan CC, Zhang M, Ju J, Jin W, Liao YB, Yan Zhang, Zhou Y, “Simultaneous interrogation of multiple fiber Bragg grating sensors for dynamic strain measurements,” J Opt. & Adv. Mat., 4 (4) 937-941 (2002).

163. Min Zhang, Yan Zhang, Dongning Wang, Wei. Jin, “Fiber ring laser intra-cavity absorption spectroscopy for gas sensing,” Int. J. Nonlinear Sci., 3 569-572 (2002).

164. Yan Zhang, Cheng-Han Zheng, and Naohiro Tanno, “Optical encryption based on iterative fractional Fourier Transform,” Opt. Commu., 202 277-285 (2002).

165. Yan Zhang, Manabu Sato, and Naohiro Tanno, “Numerical investigations of optimal synthesis of several low coherence sources for resolution improvement,” Opt. Commun., 192 183-192 (2002).

166. Yan Zhang, W. Jin, H.B.Yu, M Zhang, Y. B. Liao, H. L. Ho, M. S. Demokan, G. Stewart, B. Culshaw, and Y. H. Li, “Novel intra-cavity sensing network based on mode-locked fiber laser,” J. IEEE Phonics Technology Letters, 14 1336-1338 (2002).

167. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, and Naohiro Tanno, “Optical fractional derivative matched correlator,” Optical Review, 8 318-322 (2001).

168. Yan Zhang and Ben-Yuan Gu, “Optimal design of aperiodically poled lithium niobate crystals for multiple wavelengths parametric amplification,” Opt. Commun., 192 417-425 (2001).

169. Yan Zhang, Manabu Sato, and Naohiro Tanno, “Characters of the semiconductor laser with strong feedback,” Optik, 112 91-96 (2001).

170. Yan Zhang, Manabu Sato, and Naohiro Tanno, “Resolution improvement in optical coherence tomography by optimal synthesis of light emitting diodes,” Opt. Lett., 26 205-207 (2001).

171. Yan Zhang, Manabu Sato, and Naohiro Tanno, “Resolution improvement in optical coherence tomography based on destructive interference,” Opt. Commun., 187 65-70 (2001).

172. Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, and Xue-Hua Wang, “Electron transport acrossone-dimensional modulated superlattices in a quantum waveguide in magnetic fields,” J. Appl. Phy., 88 300-308 (2000).

173. Ben-Yuan Gu, Yan Zhang, and Bi-Zhen Dong, “Investigations of harmonic generations in aperiodic optical superlattices,” J. Appl. Phy., 87 7629-7637 (2000).

174. Yan Zhang, Tadayuki Funaba, and Naohiro Tanno, “Self-fractional Hankel functions and their properties,” Opt. Commun., 176 71-75 (2000).

175. Yan Zhang, Guo-Zhen Yang, Ben-Yuan Gu, and Bi-Zhen Dong, “Optical wavelet-based feature extraction of image with use of computer-generated hologram,” Optik, 111 45-47 (2000).

176. Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, and Guo-Zhen Yang, “Enhanced harmonic generation in aperiodic optical superlattices,” Appl. Phy. Lett., 75 2175-2177 (1999).

177. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Guo-Zhen Yang, “Novel implementation of the Radon-Wigner display,” Opt. Commun., 166 21-24 (1999).

178. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, and Guo-Zhen Yang, “Optical fractional Fourier transform and its applications,” Physics (WuLi), 28(8) 484-490 (1999) (In Chinese).

179. Rong Liu, Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Guo-Zhen Yang, Wan-Jing Xu, and Hong-Du Liu, “Experiments of diffractive phase elements that implement several optical functions simultaneously in a rotationally symmetric optical system,” Optik, 110 118-122 (1999).

180. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Guo-Zhen Yang, “Rotationally symmetric beam shaping in the fractional Fourier transform domain,” Optik, 110 61-65 (1999).

181. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Guo-Zhen Yang, “New optical configurations for implementing Radon-Wigner display: Matrix analysis approach,” Opt. Commun., 160 292-300 (1999).

182. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, and Guo-Zhen Yang, “Generation of the self-fractional Hankel functions,” J. Phy. A: Math. Gen., 31 9769-9772 (1998).

183. Yan Zhang and Ben-Yuan Gu, “Rotation-invariant and controllable space-variant correlation,” Appl. Opt., 37 6256-6261 (1998).

184. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Guo-Zhen Yang, “A new kind of Windowed fractional transforms,” Opt. Commun., 152 127-134 (1998).

185. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, and Guo-Zhen Yang, “Optical implementations of the Radon-Wigner display for one-dimensional signals,” Opt. Lett., 23 1126-1128 (1998).

186. Yan Zhang, Bi-Zhen Dong, Ben-Yuan Gu, and Guo-Zhen Yang, “Beam shaping in the fractional Fourier transform domain,” J. Opt. Soc. Am. A, 15 1114-1120 (1998).

187. Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, Bi-Zhen Dong, Guo-Zhen Yang, Hongwu Ren, Xueru Zhang, and Shutian Liu, “Fractional Gabor transform,” Opt. Lett., 22 1583-1585 (1997).

188. Bi-Zhen Dong, Yan Zhang, Ben-Yuan Gu, and Guo-Zhen Yang, “Numerical investigation of phase retrieval in a fraction Fourier transform,” J. Opt. Soc. Am. A, 14 2709-2714 (1997).

189. Shutian Liu, Jiuxing Jiang, Yan Zhang, and Jingde Zhang, “Generalized fractional Fourier transform,” J. Phys. A: Math. Gen., 30 973-981 (1997).

190. Shutian Liu, Jingde Zhang, and Yan Zhang, “Properties of the fractionalization of a Fourier transform,” Opt. Commun. 133 50-54 (1997).

191. Shutian Liu, Jiandong Xu, Yan Zhang, Lixue Chen, and Chunfei Li, “General optical implementations of fractional Fourier transform,” Opt. Lett., 20 1053-1055 (1995).

192. Shutian Liu, Jiandong Xu, Yan Zhang, and Chunfei Li, “Optical implementations of the fractional Fourier transform using lenses,” Acta Optica Sinica, 10 1044-1048 (1995) (in Chinese).

二. Book Chapters

1. Yan Zhang, “Simulated annealing-single and multiple objective problems,” Chapter 5 “Optimization design of nonlinear optical frequency conversion devices using simulated annealing algorithm,” InTech (2012).

2. Yan Zhang, “New Developments in Lasers and Electro-Optics Research,” Chapter 5 “In-Line Hologram Reconstruction by Using Iterative Algorithms,” NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC. NEW YORK (2006)

3. 張敏,何海律,張巖等,“光纖傳感技術新進展” 第四章“基于光纖激光器的有源腔氣體吸收測量技術”, 科學出版社,北京, 2005。

4. 張存林,張巖,趙國忠,沈京玲,王衛寧,胡穎,周慶莉,孫文峰,“太赫茲感測與成像”,國防工業出版社,北京,2008

學術交流:

1. 第十一屆全國光學前沿問題討論會 中國會議 2015-10-09

2. 第二屆全國危險物質與安全應急技術研討會 中國會議 2013-11-14

3. 第十屆全國光學前沿問題討論會 中國會議 2013-10-19

4. 第九屆全國光學前沿問題討論會 中國會議 2011-10-10

5. 中國光學學會2011年學術大會 中國會議 2011-09-05

6. MIP09 Sixth International Symposium on Multispectral Image Processing and Pattern Recognition, Sanxia, China 2009.

7. International Conference on Optical Instrument and Technology Shanghai, China 21 – 25 October 2009.

8. 8th International Conference On Optical Communications & Networks, Beijing, China 15 – 17 September 2009.

9. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering SPDI2009 (2009)

10. CLEO Europe, Munich, June 16-20 2009.

11. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering (2009).

12. The 33rd International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, September 15th and 19th, 2008.

13. The International Conference on Laser Applications in Life Science 2008, Dec. 4-6, 2008. Invited.

14. PIERS in Hangzhou, March 23-28, 2008 China.

15. 第十三屆基礎光學與光物理學術討論會 中國會議 2008-07-25

16. Proceedings of SPIE-The International Society for Optical Engineering, (2007), invited.

17. The 6th Asia-Pacific Conference on Near-Field Optics, Huangshan, June 19-25 2007, invited.

18. 第七屆全國光學前沿問題討論會 中國會議 2007-10

19. Proceedings of IRMMW-THz 2006 Shanghai, Sep. 18-22, 2006.

20. Proceeding of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2006.

21. 第十三屆全國核電子學與核探測技術學術年會 中國會議 2006-10

22. 中國光學學會2006年學術大會 中國會議 2006-09

23. Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering, 2005

24. 中國光學學會光電技術專業委員會成立二十周年暨第十一屆全國光電技術與系統學術會議 中國會議 2005-08

25. 2005年中國光學學會全息與光學信息處理專業委員會年會暨建會20周年紀念會 中國會議 2005

26. Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering,2004.

27. 第十一屆基礎光學與光物理討論會 中國會議 2004-11-29

28. 中國光學學會2004年學術大會 中國會議 2004

29. APHYS-2003 International Conference, Badajoz, Spain, October 13-18th。2003.

30. Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering 2002.

31. SPIE Photonics Asia, 14 - 18 October 2002 Shanghai, China.

32. International Conference on Micro and Nano Systems 2002 (ICMNS 2002) Kunming, China, 11-14 Aug. (2002).

33. Accepted by SPIE Advanced Photonic Sensors and Applications, 8-10 November 2000, Beijing, China..2000 .

34. Accepted by SPIE Advanced Photonic Sensors and Applications, 8-10 November 2000, Beijing, China.

35. Accepted by SPIE Photonics West 2000, 22-28 January 2000, SanJose, Californian USA .2000.

36. Accepted by SPIE Optoelectronic'98 Integrated Devicesand Applications, Jan 24 - 30, San Jose, California, USA. 1998.

38. Accepted by the 7th Asia Pacific Physics Conference, Aug. 19-23, Beijing. 1997.

榮譽獎勵:

1.黑龍江省優秀科技論文獎(1996年)。

2.日本學術振興會博士后基金(1999年)。

3.德國洪堡基金(2002年)。

4.北京市科技新星(2004年)。

5.北京市優秀人才資助(2005年)。

6.北京市“太赫茲波譜與成像”科技創新團隊核心成員(2006年)。

7.北京市中青年骨干教師(2007年) 。

8.中國分析測試協會科學技術獎(三等獎)“基于太赫茲光譜和成像技術的毒品檢測方法”(排名第四)(2007年) 。

9.教育部新世紀優秀人才(2012年)。

10.北京市長城學者 (2014年)。

11.北京市百千萬人才工程(2014年)。

12.中國產學研合作創新成果獎“太赫茲脈沖波焦平面成像系統”(排名第一)(2014年)。

13.北京市高層次創新創業人才支持計劃(2015年)。

解碼太赫茲

——首都師范大學物理系教授張巖

太赫茲波是指頻率在0.1THz到10THz范圍的電磁波譜,介于微波和遠紅外波之間,其低頻率段與微波相重合,而在高頻率段則與紅外光波相重合,兼具了電子學和光子學的優勢。太赫茲波是電磁波譜中唯一沒有獲得較全面研究并很好加以利用的最后一個波譜區間。

事實上,地球上的一切生命,有機物、無機物等都會因分子或原子的熱振動產生太赫茲波,天然的太赫茲波充滿了我們的生活。而其長久未被全面研究和開發的原因,是缺乏高效率的發射源以及靈敏的探測設備,所以才會出現了“太赫茲空隙”。

近年來,超快激光技術和半導體集成技術的發展,為太赫茲技術的研究提供了必要的手段,人類對太赫茲的認識得以不斷深入,于是關于太赫茲波的獨特優勢和更廣闊的應用空間不斷被挖掘出來—

太赫茲波的單光子能量低,且對非極性分子組成的物質如化纖、棉布等具有很好的穿透性,大多數生物大分子的特征吸收峰都落在太赫茲波段,因此,太赫茲波在安全檢查、醫學成像、半導體、環境監測、污損檢測、移動通信、雷達和天文應用等領域具有重要的潛在應用價值。

自2000年起,美國、歐盟等發達國家設定了多個專項計劃來推動太赫茲輻射源、檢測技術和各種應用研究的發展。在亞洲,韓國、新加坡、日本等國也都積極開展了這方面的研究工作。同一時期的中國,太赫茲研究也開始起步。

2001年,首都師范大學太赫茲實驗室建立,成為國內最早開展太赫茲研究的標桿團隊之一。為了取得更快發展,實驗室加大了人才引進力度,先后引進多名青年研究骨干。張巖,就是在這時候加入,從此闖進了一個全新的世界。

交叉融合,謀求創新

張巖回國是2003年11月。在這之前,他擁有豐富而扎實的研究和求學經歷—

2002—2003年,在德國洪堡基金的資助下,張巖在德國斯圖加特大學應用光學研究所任洪堡研究員,從事數字全息重建算法的研究。他提出了利用相位恢復算法來進行數字全息重建的新方案,得到了同行的重視和肯定。這部分內容作為美國Nova Science出版社的新書“New Developments in Lasers and Electro-Optics Research”中的一章,已經出版發行。

2001—2002年,張巖在香港理工大學電子工程系從事光纖氣體傳感器研究。他將激光內腔光譜儀同光纖光學相結合,制成了高靈敏度的光纖氣體傳感器,靈敏度提高了100倍,并提出了多種復用方法,推進了光纖內腔傳感器的應用。這部分內容作為科學出版社出版的《光纖傳感技術新進展》一書中的一章,已經出版發行。

1999—2001年,張巖在日本學術振興會博士后基金的資助下,在日本山形大學工學部從事生物成像研究。他提出了多種提高光學相干層析分辨率的方法,主要工作發表在Opt. Lett.上,得到了國際同行的重視,并被應用在實際儀器上。

而在更早之前,張巖的博士和碩士學位分別完成于中科院物理研究所和哈爾濱工業大學。在這個階段,他跟隨導師開展了利用光學分數傅立葉變換進行信息處理的研究,促進了分數傅立葉變換在光學信息處理領域中的應用,是我國最早開展光學分數傅立葉變換的研究學者之一。

不難看出,張巖的科研道路很順利,所獲成果頗多,但研究方向的不斷轉換卻弊大于利。他自己也在困惑:在國外漂來漂去,研究方向換來換去,總感覺是為別人服務、為別人打工,還是想做點自己的事情。

于是,張巖決定回國,一是找個地方踏踏實實地瞄準一個方向做科研,二是回國做點貢獻,不辜負老師和國家的培養。加入首都師范大學太赫茲實驗室,是博士階段導師楊國楨院士搭橋。張巖說,當時對太赫茲了解得很少,可以說是從零開始。

面對未知的世界,方向比努力更重要。在研究方向的選擇上,張巖堪稱一個謀求交叉融合的專家。經過深入了解和分析,他鎖定太赫茲焦平面成像技術。“我以前的研究都和成像相關,這能發揮我的優勢,而且要想做好學問,第一是能夠把所學交叉融合,第二是要走特色之路。”

據介紹,太赫茲焦平面成像技術融合了太赫茲技術、光學相干層析成像技術、數字全息技術等,是典型的交叉學科方向,且國內當時無人從事這項研究,正好符合張巖的要求。

科學研究的路從來都不是一帆風順的,尤其是在當時仍幾乎是一片“處女地”的太赫茲領域。空白,意味著艱難。

張巖介紹,太赫茲波在電磁波譜中的特殊位置,決定了太赫茲波與物質相互作用時呈現出不同于微波和光波的獨特性質,使得太赫茲技術擁有得天獨厚的優勢;同時也是因為這個特殊位置,使成熟的高頻微波和光電子技術,以及相應的傳統器件在太赫茲波段的實現與應用受到限制。

可以這么說,研究太赫茲就像面對一鍋麻辣鮮香的水煮魚,好吃,但刺多、“難”吃。剔掉魚刺,才能大飽口福。張巖這十來年的研究,就是不斷“剔掉魚刺、挖出魚肉”的過程。

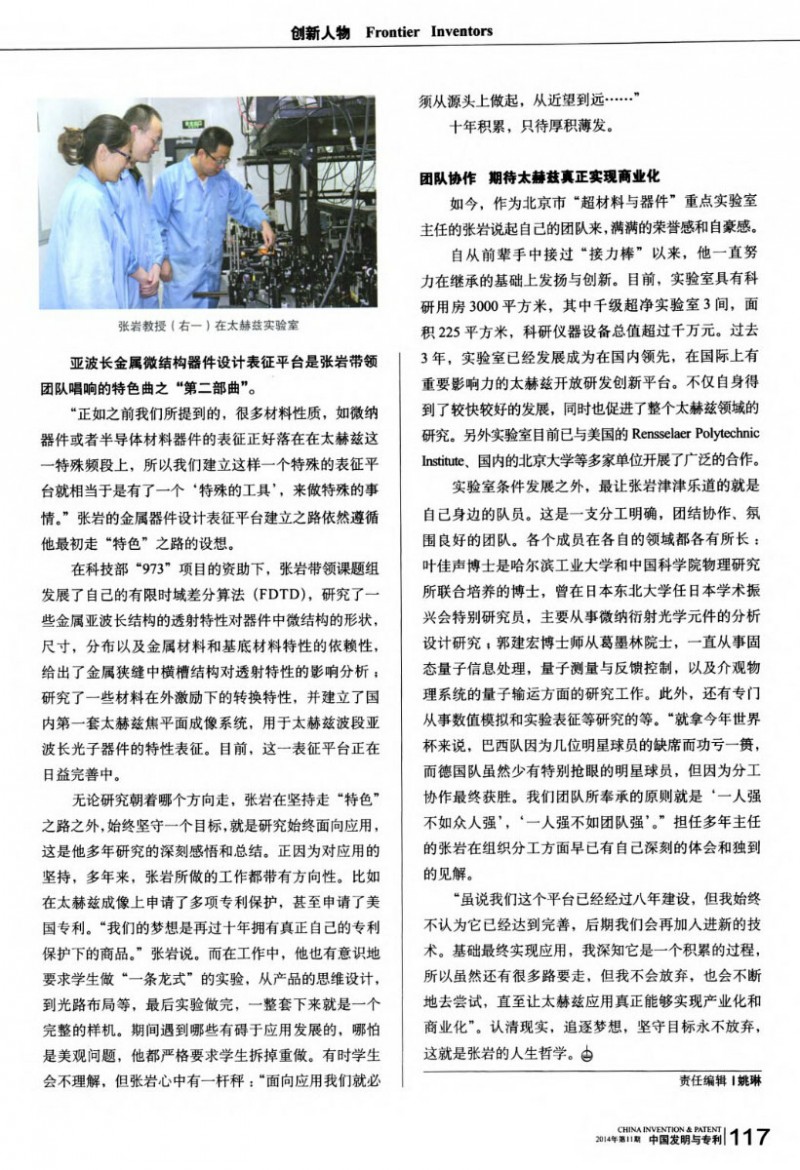

在北京市科技新星計劃、北京市留學人員擇優資助等人才項目的資助下,張巖腳踏實地,銳意進取,逐步成長為實驗室的核心成員。他組建了自己的團隊,帶領他們專注開展太赫茲波譜與成像、太赫茲波段表面等離子光學和微納光電子器件設計等方面的工作,并在行業內嶄露頭角。

他們在太赫茲成像方面提出了多波長成像,偏振成像,實時層析成像等多種太赫茲成像方法,多篇論文被太赫茲領域的知名期刊收錄。到目前為止,僅張巖一人,就有160篇文章收錄在SCI索引中,論文被他人引用1800次,H因子為23。

他們將太赫茲焦平面成像技術引入太赫茲時間分辨光譜測量系統中,成為國內唯一的太赫茲焦平面成像技術開創者。

他們研發出的太赫茲脈沖焦平面成像系統,可以同時獲得光場的振幅、相位、頻率和偏振信息,實現精準測量,為團隊隨后開展的超材料和器件性能研究提供了強有力的保障。

他們開發出的太赫茲泵浦成像技術系統,在國際上獨一無二……

鎖定超材料,劍指應用

隨著研究的不斷深入,張巖逐漸將研究重點轉移到太赫茲波段的超材料和超表面器件研究,更加貼近應用。

張巖介紹:“通過調控亞波長金屬結構與太赫茲波相互作用的特異光學響應,太赫茲超材料和超表面器件已在太赫茲光束整形、導波和調制方面顯示了巨大的潛力和優勢,并可能推動太赫茲光源和探測器的發展。進一步發展和豐富太赫茲超材料和超表面器件,也將對太赫茲波在傳感、通信和雷達等應用方面產生有益影響。”

所謂超材料(Metamaterial),是一種具有傳統材料所不具備的超常物理性質的人工設計的特種復合材料。通過在材料關鍵物理尺度上的結構有序設計,突破某些表觀自然規律的限制,獲得超出自然界固有的普通性質的超常材料功能,從而實現定制化功能的需求。

超材料與傳統材料的區別在于,傳統材料是先有材料再有應用,而超材料是先有應用需求,再去設計材料。超材料技術是一種材料逆向設計技術,是以應用為導向的技術。

2014年9月,首都師范大學超材料與器件北京市重點實驗室獲得北京市科委的認定,成為該校第6個北京市科委認定的重點實驗室/工程中心。

事實上,作為實驗室主任,張巖在過去的三年里,已經帶領團隊承擔了國家973、國家863、國家自然科學基金委、教育部和北京市項目20多項,發表SCI收錄論文近100篇,獲批國家發明專利13項、實用新型專利5項,成果頗豐。

近年,張巖帶領課題組以實時全光太赫茲調制為目標,在太赫茲超材料、超表面以及主動調制器件三方面開展了對太赫茲波頻譜、偏振、振幅和相位調制的理論和實驗研究工作,形成了以結合表面等離子體波理論和衍射光學元件設計方法為特色的階段性成果。

在頻譜調制方面,研究了閉合和劈裂共振環結構這類頻率選擇表面器件對太赫茲波電偶極共振和環磁共振模式在不同偏振態和結構對稱破缺時的調制;

在金屬超薄超表面光場調制方面,設計實現了偏振相位轉換調制天線結構,并應用于聚焦和成像平板透鏡、全息顯示和渦旋光束產生等方面;

在光控太赫茲波振幅型調制器方面,研究了光泵浦半導體硅片中載流子遷移致電導率的變化和對太赫茲波透過率的調制,并應用于菲涅耳波帶片、全息顯示和渦旋光束產生等方面。

相關研究成果發表在Advanced Optical Materials等期刊上,受到了審稿人和編輯的高度評價,得到了SCIENCE綜述論文的引用。

同時,在開展這些實驗研究的過程中,相繼建成和穩定運行了透射式、反射式太赫茲時域光譜系統和擁有專利的焦平面太赫茲成像系統,滿足了對光譜測量、透射光場和表面波光場測量以及偏振測量的需求。

…………

他們的每一步,都在朝應用邁進,不斷摸索并實踐著一條以應用為導向,以需求為出發點的新路。

感恩過往,期許未來

正如這世界上沒有兩片相同的葉子,每個人的成功也都是不可復制的,各有各的妙處。豐富的求學經歷,是張巖成長道路上的獨有風景。張巖說每一段經歷,都是一種成長,他感恩并珍惜。

張巖說每一所大學都帶給他不同的感悟—哈爾濱工業大學“規格嚴格,功夫到家”的校訓教導他為學行事需認真細致;香港科技大學和香港理工大學,讓他體會到了思想開放與包容兼蓄;日本山形大學的研究經歷讓他深切得感受到,精細才能造就卓越;而在德國的兩所大學訪學期間,德國學者的嚴謹作風也使他深受影響……

回國后加入首都師范大學物理系,更是收獲良多。作為我國最早開展太赫茲研究的團隊之一,首都師范大學太赫茲實驗室在2005年以“太赫茲科學技術的新發展”為主題的第270次“香山會議”上,被確定為全國太赫茲技術開放研發平臺之一,迎來新的發展機遇。此后,2006年,該實驗室被正式批準為北京市“太赫茲波譜與成像”重點實驗室;2007年獲批太赫茲光電子學省部共建教育部重點實驗室;2008年獲批中關村開放實驗室;2010年通過教育部驗收,正式成為太赫茲光電子學教育部重點實驗室;2011年獲批北京市太赫茲與紅外工程技術研究中心和無損檢測新技術北京市工程實驗室……直到今天,實驗室已經發展成為國內最好的太赫茲研究基地之一,是國內領先并在國際上有重要影響力的太赫茲開放研發創新平臺。

張巖說,正是因為處在這樣一個優質平臺上,正是因為有團隊的支持、師長的教誨,自己才得以盡情施展才華。

而如今,張巖也正在積極打造另一個優質平臺—北京市超材料與器件重點實驗室。他正以領導者的身份,帶領團隊成員,充分發揮學科優勢和特點,積極開展超材料與器件的基本物理理論以及相應的實驗研究。他希望能夠將實驗室建設成為超材料領域的優秀科研平臺、人才培養基地和學術活動中心,推動超材料與超表面太赫茲調制器件的發展與應用。

張巖曾在一篇名為《太赫茲超材料和超表面器件的研發與應用》的論文中論述對太赫茲超材料和超表面器件的預期:“太赫茲技術領域的不斷發展催生了對各種新穎超材料和超器件的需求,同時也激發新的研究興趣。利用超表面器件對太赫茲波的振幅和相位調制能力,不僅可以調制透射光場,亦可用于調制反射光場以及沿界面傳輸的表面波光場;利用超材料器件中高品質因子形成的強烈的光場局域增強特性,可以開展太赫茲波非線性光學的研究;進一步發展太赫茲探針隧穿成像和太赫茲顯微成像系統,將為研究半導體和/或金屬超材料和超表面器件的機制與應用提供新的手段。”簡而言之,潛力無限,未來可期。

來源:科技創新與品牌 2015年第6期

2004年,太赫茲被美國政府評為“改變未來世界的十大技術”之四;2005年,太赫茲被日本政府列為“國家支柱十大重點戰略目標”之首;之后,歐洲、亞洲等許多地區發達國家的政府、企業、大學和研究機構紛紛投入到太赫茲(THz)的研發熱潮之中。就像潘多拉之盒的開啟,太赫茲的“神奇魔力”從此被人們應用至很多特殊領域。如用于安全檢查的太赫茲信件掃描儀,防爆檢查儀等;為企業提供太赫茲光譜檢測和分析服務,涉及毒品,爆炸物,生物大分子,醫藥產品,化學試劑,窗口材料,半導體材料等等。“和很多新鮮事物的發展歷程一樣,太赫茲在世紀之初被追捧至‘近乎于瘋狂’的態勢并不能延續很久,之后它同樣也遭遇了曲折以及‘后發之憂’:如研發之初科學家一直找不到很好的太赫茲產生方法和檢測手段;到目前為止,太赫茲應用并沒能廣泛地應用至商用和民用領域,其中涉及到成本等難題急需解決。”首都師范大學(以下簡稱“首師大”)物理系教授、北京市“太赫茲波譜與成像”重點實驗室核心人物張巖如...

權威出處: 《中國發明與專利》2014年11期

來源:《中國科技成果》2013年 第8期

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。