王健,男,1979 年生,北京大學物理學院量子材料科學中心博士生導師、研究員。 國家“青年**計劃”專家。

教育及工作經歷:

1997年-2001年,山東大學物理學院,獲物理學學士。

2001年-2006年,中國科學院物理研究所,獲凝聚態物理博士。

2006年-2010年,美國賓夕 法尼亞州立大學納米科學中心和物理系做博士后。

2010年-2011年,美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心助理研究員 (Research Associate)。

2010年-至今,北京大學物理學院量子材料科學中心博士生導師、研究員。

學術兼職:

1、擔任國際知名SCI學術期刊2D Materials 的客座編輯。

2、擔任Scientific Reports編委成員。

3、美國物理聯合會中國顧問委員會成員。

4、Rare Metals的編委成員。

5、Nature Communications、PRL、PRX、Angewandte Chemie、Advanced Materials、ACS Nano、Physical Review B等十多種SCI期刊審稿人。

培養研究生情況:

每年擬招博士研究生1到2名。

研究方向:

低維納米尺度量子材料和器件的物性研究。

研究興趣:

低維超導與拓撲材料的物性,以及新的量子材料的探索。具體包括:(1)拓撲絕緣體及相關量子體系中的電輸運及自旋輸運特性;(2)異質結構中宏觀量子態間的相互作用(如超導和鐵磁的相互作用、超導和拓撲的相互作用等);(3)低維體系中的超導特性研究。等等。

主要科研業績:

(1) 在二維極限下的界面超導方面:首次在二維超導中發現和證實了量子Griffiths相變行為;發現一種新的二維超導體,為類石墨烯結構的人工的二維晶格:外延生長在GaN襯底上的Ga雙原子層;我們首次對STO襯底上的單層FeSe開展了電輸運與邁斯納效應等測量,證實了其為最薄的高溫超導體。

(2)在拓撲新材料方面,我們系統研究了三維狄拉克半金屬Cd3As2的電輸運特性;在此基礎上用硬點接觸的方法在Cd3As2表面觀測到點接觸區域的超導,該超導有可能是拓撲超導。

(3)在拓撲絕緣體的電輸運領域取得了一系列重要進展:如首次定量引入電子-電子相互作用的量子修正,率先在拓撲絕緣體和超導相互作用的實驗中取得突破,首次開展了拓撲絕緣體超晶格的量子輸運特性和拓撲絕緣體異質結的物性實驗等研究。

(4)在納米超導的近鄰效應方面:在實驗上觀測到單晶鐵磁(鈷和鎳)納米線與超導納米電極間的長程鐵磁超導相互作用和在相變點的電阻異常峰,該結果為當前新興前沿領域鐵磁-超導納米異質結構物性研究中的重大突破,進一步推動了該領域的發展;在實驗上研究了單晶金屬(金)納米線中超導長程近鄰效應誘導的超導特性,發現了新的窄能隙的超導態和在磁場引發的超導相變過程中的微分磁阻振蕩行為等。

(5)在一維超導方面:實驗發現單晶半金屬鉍納米線在低溫下(1K附近)顯示超導特性,并觀測到磁場下的量子振蕩行為,結果表明在超導溫度以下鉍納米線的表面存在奇異的超導-金屬共存態等。

發明專利:

以第一申請人獲專利7項,申請專利2項。

近年來在Science, Nature Materials, Nature Physics, Nature Nanotechnology, Nature Communications, PRX, PRL, JACS, Nano Letters等國際一流學術期刊發表SCI論文五十篇。相關工作得到了國際學術界的廣泛關注。此外,在國際科技類出版社InTech出專業書一章。

發表論文:

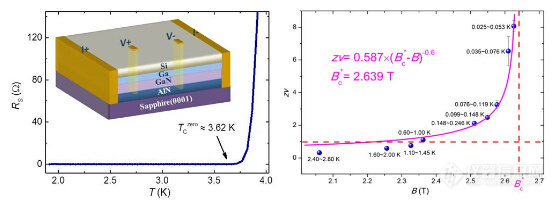

1. Ying Xing, Hui-Min Zhang, Hai-Long Fu, Haiwen Liu, Yi Sun, Jun-Ping Peng, Fa Wang, Xi Lin, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, Jian Wang, X. C. Xie. 'Quantum Griffiths singularity of superconductor-metal transition in Ga thin films', Science 350, 542-545 (2015)(Corresponding author and the paper was accompanied with a perspective article: “Randomness rules” (Science 350, 509).)

2. He Wang, Huichao Wang, Haiwen Liu, Hong Lu, Wuhao Yang, Shuang Jia, Xiong-Jun Liu, X. C. Xie, Jian Wei and Jian Wang. 'Observation of superconductivity induced by a point contact on 3D Dirac semimetal Cd3As2 crystals',Nature Materials DOI:10.1038/nmat4456(Corresponding author)

3. Jian Wang, Meenakshi Singh, Mingliang Tian, Nitesh Kumar, Bangzhi Liu, Chuntai Shi, J.K. Jain, Nitin Samarth, T. E. Mallouk, and M. H. W. Chan, “Interplay between superconductivity and ferromagnetism in crystalline nanowires”, Nature Physics 6, 389-394 (2010)(Corresponding author and the paper was accompanied with a News and Views article in the same journal: Nature Physics 6, 329 (2010))

4. Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Chenglong Zhang, Huichao Wang, Junfeng Wang, Ziquan Lin, Ying Xing, Hong Lu, Jun Liu, Yong Wang, Scott M. Brombosz, Zhili Xiao, Shuang Jia, X. C. Xie, and Jian Wang. 'Anisotropic Fermi Surface and Quantum Limit Transport in High Mobility Three-Dimensional Dirac Semimetal Cd3As2',Physical Review X 5, 031037 (2015)(Corresponding author)

5. Hui-Min Zhang, Yi Sun, Wei Li, Jun-Ping Peng, Can-Li Song, Ying Xing, Qinghua Zhang, Jiaqi Guan, Zhi Li, Yanfei Zhao, Shuaihua Ji, Lili Wang, Ke He, Xi Chen, Lin Gu, Langsheng Ling, Mingliang Tian, Lian Li, X. C. Xie, Jianping Liu, Hui Yang, Qi-Kun Xue, Jian Wang, and Xucun Ma, “Detection of a Superconducting Phase in a Two-Atom Layer of Hexagonal Ga Film Grown on Semiconducting GaN(0001)”,Physical Review Letters 114, 107003 (2015)(Editors’ Suggestion and corresponding author)

6. Jian Wang, Chuntai Shi, Mingliang Tian, Qi Zhang, Nitesh Kumar, J. K. Jain, T. E. Mallouk,and M. H. W. Chan, “Proximity-induced superconductivity in nanowires: minigap state and differential magnetoresistance oscillations”, Physical Review Letters102, 247003 (2009)(Corresponding author)

7. Mingliang Tian, Jian Wang, Wei Nin, Thomas E. Mallouk, and Moses H. W. Chan, “Surface Superconductivity in Thin Cylindrical Bi Nanowire”, Nano Letters15, 1487–1492(2015) (Co-first author)

8. Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Xin Guo, Ying Jiang, Yi Sun, Huichao Wang, Yong Wang, Han-Dong Li, Mao Hai Xie, Xin-Cheng Xie, and Jian Wang, “Crossover from 3D to 2D Quantum Transport in Bi2Se3/In2Se3Superlattices”, Nano Letters 14, 5244-5249 (2014)(Corresponding author)

9. Mingliang Tian, Jian Wang, Qi Zhang, Nitesh Kumar, Thomas E. Mallouk, and Moses H. W.Chan, “Superconductivity and quantum oscillations in crystalline Bi nanowire”, Nano Letters9, 3196 (2009)(Corresponding author)

10. ZHANG Wen-Hao, SUN Yi, ZHANG Jin-Song, LI Fang-Sen, GUO Ming-Hua, ZHAO Yan-Fei, ZHANG Hui-Min, PENG Jun-Ping, XING Ying, WANG Hui-Chao, FUJITA Takeshi, HIRATA Akihiko, LI Zhi, DING Hao, TANG Chen-Jia, WANG Meng, WANG Qing-Yan, HE Ke, JI Shuai-Hua, CHEN Xi, WANG Jun-Feng, XIA Zheng-Cai, LI Liang, WANG Ya-Yu,WANG Jian, WANG Li-Li, CHEN Ming-Wei, XUE Qi-Kun, MA Xu-Cun, “Direct Observation of High-Temperature Superconductivity in One-Unit-Cell FeSe Films”, Chin. Phys. Lett. 31, 017401 (2014)(Corresponding author) Sciencehighlighted this paper in Editors' Choice: Science 343, 230 (2014) and this paper is selected as a Highly Cited Paper by Web of Science in 2015.

11. Yanfei Zhao, Haiwen Liu, Jiaqiang Yan, Wei An, Jun Liu, Xi Zhang, Huichao Wang, Yi Liu, Hua Jiang, Qing Li, Yong Wang, Xin-Zheng Li, David Mandrus, X. C. Xie, Minghu Pan, and Jian Wang, “Anisotropic magnetotransport and exotic longitudinal linear magnetoresistance in WTe2 crystals”, Physical Review B 92, 041104(R) (2015) (Editors’ Suggestion and corresponding author)

12. Jian Wang, Ashley M. DaSilva, Cui-Zu Chang, Ke He, J. K. Jain, Nitin Samarth, Xu-Cun Ma, Qi-Kun Xue, and Moses H. W. Chan, “Evidence for electron-electron interaction in topological insulator thin films”,Physical Review B 83, 245438 (2011)(Corresponding author and Selected as a Highly Cited Paper by Web of Science in 2015)

學術交流:

多次在國際重要學術會議上做特邀報告,如凝聚態物理領域最具影響力的美國物理學會三月會議(APS March Meeting 2011&2016)。2015年因二維界面超導的工作在美國物理學會三月會議上召開新聞發布會。作為分會主席在美國組織了2012年和2013年的拓撲絕緣體國際會議(VCTI2012 & 2013EMN)。

榮譽獎勵:

1、2011年入選國家首批“青年**計劃”。

2、2012年入選 科技部青年科學家專題項目負責人(青年973)。

3、2012年獲自然基金委首批優秀青年基金支持。

4、2015年獲第二屆馬丁伍德爵士中國物理科學獎。

5、2015年 Advisor Award for Excellent Doctoral Dissertation at Peking University.

6、2015年被知社學術圈評選為中國十大科技新銳人物。

2015年4月1日,在第十四屆全國低溫物理學術研討會的開幕式上,2015年馬丁• 伍德爵士中國物理科學獎(Sir Martin Wood China Prize)舉行了頒獎儀式。今年的獎項經過評獎委員會的嚴格評審,確定了最終獲獎者——復旦大學李世燕研究員和北京大學王健研究員。中國科學院院士趙忠賢主持了頒獎儀式。

王健研究員(左二)獲頒馬丁• 伍德爵士中國物理科學獎(左一為牛津儀器中國區總經理張鵬,右一為中國科學院院士趙忠賢,右二為李世燕研究員)

2015年馬丁• 伍德爵士中國物理科學獎授予王健研究員,主要表彰其在二維極限下界面增強超導方面的研究和對拓撲超導的探索。具體包括他與合作者一起,首次給出電輸運和邁斯納效應的直接證據,證實碳酸鍶(STO)襯底上的單層鐵硒(FeSe)薄膜為當前最薄的高溫超導體,而且超導特性比體材料時得到極大的增強;首次證實一種新的類石墨烯和硅烯結構的“人造”二維超導晶體:在半導體氮化鎵(GaN)襯底上制備的雙原子層鎵(Ga)膜,其超導轉變溫度Tc超過體材料穩定相;在系統研究高遷移率三維狄拉克拓撲半金屬Cd3As2單晶輸運特性的基礎上,發現“硬”點接觸誘導的超導,揭示了其拓撲超導的可能性等等。

王健畢業于中國科學院物理研究所,師從薛其坤院士,獲凝聚態物理博士學位。2006年到2010年,他在美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心和物理系做博士后,合作導師為Moses Chan院士。2010年到2011年在美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心做助理研究員 (Research Associate)。2010年入職北京大學物理學院量子材料科學中心任研究員、博士生導師。2011年王健入選國家首批“青年**計劃”,同年全職回國工作。2012年入選首批國家科技部青年科學家專題項目負責人,同年獲首批國家自然科學基金委優秀青年科學基金支持。

馬丁•伍德爵士中國物理科學獎由牛津儀器在2013年設立,旨在發掘和獎勵國內年輕科學家在低溫或強磁場環境下做出的突破性研究工作。該獎項每兩年頒發一次,獎勵1到3名獲獎者,獎金總額為10萬元人民幣。同類的國際獎項有:Nicholas Kurti 歐洲科學獎,Lee Osheroff Richardson 北美科學獎, Sir Martin Wood Prize in Japanese 日本科學獎。在2013年全國低溫物理會議的開幕式上,首屆馬丁•伍德爵士中國物理科學獎授予了清華大學教授王亞愚和中科院物理所副研究員何珂,以表彰他們在拓撲絕緣體和量子反常霍爾效應領域所取得的卓著實驗研究成果。

獲獎證書

北京大學PPMS用戶王健課題組等發現二維超導的量子Griffiths相變

發布時間:2015/11/04

量子Griffiths相變是物理學重要的科學問題之一,然而實驗上直接觀測到量子Griffiths奇異性,非常困難。超導體作為一種重要的量子物質和物相,其量子相變與量子臨界點現象已得到學術界的廣泛關注,但直到最近仍未在超導中發現量子Griffiths奇異性行為。

最近,QUANTUM DESIGN公司在北京大學量子材料科學中心的用戶王健研究組,與中心謝心澄教授、林熙研究員、王垡研究員,以及清華大學的薛其坤院士和馬旭村研究員等人合作,在三個原子層厚(小于1納米厚)的Ga(鎵)薄膜中發現了二維超導和超導-金屬相變行為。研究人員發現,Ga超導薄膜中超導-金屬相變對應的臨界點隨著溫度變化形成了一條臨界線。相應的臨界指數在臨界線上連續變化,在趨近零溫量子臨界點時會發散,而不是通常認知的固定值。因此,傳統的超導量子相變理論無法解釋該實驗結果。分析表明該相變正是理論上預測已久的量子Griffiths奇異性。這是首次在低維體系以及超導體系中發現和證實量子Griffiths奇異性,并且有可能是對超導-金屬相變的具有普適性的物理解釋。這項工作不僅是發現了一種新的量子相變,而且對超導(包括高溫超導)等量子材料體系中量子臨界行為的理解提供了新的思路。相關文章于2015年10月15日提前在線發表在Science上(Science DOI: 10.1126/science.aaa7154)。

值得提到的是,該工作的部分重要數據是在我們公司產品綜合物性測量系統(PPMS)上完成的,在向我們的用戶們表示祝賀和致敬的同時,我們也由衷的為能給中國相關科研工作者帶來幫助而感到高興和自豪。

近日,北京大學物理學院量子材料科學中心王健研究員與中心謝心澄教授、香港大學謝茂海教授、浙江大學王勇教授等人合作,首次對拓撲絕緣體/普通絕緣體(Bi2Se3/In2Se3)超晶格的量子輸運特性展開系統研究。在低溫強磁場下對不同拓撲絕緣體層厚的Bi2Se3/In2Se3超晶格的電輸運測量發現:改變其中拓撲絕緣體層Bi2Se3的厚度會導致體系的量子輸運維度從三維轉變為二維。該結果證實了人工調控拓撲材料物性的可行性,是拓撲絕緣體超晶格量子輸運特性的首次報道。這一工作為新量子態的探索,也為研發人工調制的拓撲材料及其在磁電、熱電和自旋電子學等方面的潛在應用奠定了基礎。相關工作以“Crossover from 3D to 2D Quantum Transport in Bi2Se3/In2Se3Superlattices”為題,在線發表于《納米快報》(Nano Letters DOI: 10.1021/nl502220p(2014))上,北京大學王健研究員、謝心澄教授和香港大學謝茂海教授為該論文共同通訊作者,北京大學博士生趙弇斐和博士后劉海文為論文共同第一作者。

拓撲絕緣體體內是有能隙的絕緣體,而表面是無能隙的自旋軌道耦合的金屬態。作為一種新的量子材料,拓撲絕緣體已成為當前凝聚態物理最重要的研究領域之一。超晶格是指在納米尺度可人工調制周期的晶體結構。最新的理論研究表明,拓撲絕緣體的特殊表面態是Weyl電子的二維體現,而拓撲絕緣體/普通絕緣體形成的超晶格可以構成理論預言的三維Weyl半金屬,從而觀測到真正的三維表面態。更為重要的是,拓撲絕緣體超晶格結構,有望實現對拓撲材料物性的人工調制。因此拓撲絕緣體超晶格的研究對于發現新的量子現象以及探索新的量子材料都具有重要科學意義。然而,拓撲絕緣體/普通絕緣體超晶格的電輸運實驗研究及可調控特性一直未見報道。

(Bi2Se3)12/(In2Se3)6 和 (Bi2Se3)6/(In2Se3)6超晶格的量子輸運特性

量子材料科學中心王健研究組與合作者近年來在拓撲絕緣體薄膜及其異質結構的電輸運特性領域取得了一系列進展:

1、 王健等人在拓撲絕緣體的研究中首次定量引入電子-電子相互作用的量子修正,已成為相關方向的奠基性論文(Physical Review B 83, 245438(2011));

2、 系統研究了三種超導體與拓撲絕緣體薄膜的相互作用(Physical Review B 85, 045415 (2012));

3、 發現拓撲絕緣體薄膜在平行磁場下的負磁阻行為及其與電流方向的相關性(Nano Research 5, 739 (2012));

4、 在半導體砷化鎵襯底上成功制備出p型和n型的拓撲絕緣體薄膜,為拓撲絕緣體的p-n型器件研發奠定了基礎(AIP Advances 3, 072112 (2013));

5、首次對拓撲絕緣體異質結構進行了電輸運實驗研究,證實了表面在量子輸運中的關鍵性作用(Scientific Reports 3, 3060 (2013));

6、在平行場下對拓撲絕緣體超薄膜進行了50特斯拉以上的強磁場電輸運測量,觀測到拓撲絕緣體體態引起的弱反局域化到弱局域化的轉變(Scientific Reports 4, 5817 (2014))等。

上述研究得到了國家重大科學研究計劃、國家自然科學基金、中組部“青年**”計劃、高等學校博士學科點專項科研基金以及量子物質科學協同創新中心的支持。

王健:打造國際化的量子科研中心

“回國的這幾年里,與我當初的學術目標又近了一步。很高興在北大量子材料科學中心能帶領學生做出國際一流的科研成果,希望不遠的將來我的研究組和實驗室能與國際最好的科研團隊和實驗室媲美。”國家首批“青年**計劃”專家、北京大學物理學院量子材料科學中心博士生導師王健博士近日接受《*人》雜志的專訪,言談中,少了一份沖動與浮躁,卻多了幾分踏實與果敢。

近年來在王健博士與團隊的共同努力下,得到Science, Nature Materials 等國際一流學術期刊的肯定,共發表SCI論文五十篇。2015年,王健博士在二維超導和拓撲超導研究方面取得了階段性成果。未來,期望能在超導體和拓撲材料研究方面取得進一步的突破。在國際相關科研領域起到引領作用是他最大的目標。

中國VS美國的科研路

2006年,王健遠赴美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心和物理系做博士后,2010年轉為美國賓夕法尼亞州立大學助理研究員 (Research Associate)。2011年,王健受首批“青年**”計劃資助,在北京大學物理學院量子材料科學中心組建自己的實驗室和研究團隊,任博士生導師、研究員。回顧和比較海外內的研究經歷,王健認為,祖國給了自己實現抱負的平臺。

“在美留學期間,導師治學非常嚴謹,我也在不斷的實踐中形成科學的思考方式,這為我日后的職業生涯打下了堅實的基礎。如果從生活的角度出發,美國在自然環境、社會設施等各方面更加舒適,但實現宏偉的學術理想較為困難,祖國對于人才的重視,讓我從中看到希望。”王健在采訪中感慨,北大量子材料科學中心大部分為年輕的教授,一切以科研和學術為首,是非常不錯的環境,回國這幾年,離當初的目標又近了一步,在國際范圍內也得到一定的認可。“如果在美國,不一定能做出現在這么重要的科研成果。”

科研的道路中,并非一帆風順,而是在一次次的失敗中總結經驗。王健博士在采訪中提到:“回國后,我也曾遇到過重要的科研論文被國際著名期刊拒絕的經歷。究其原因,雖然我國在某些領域的科研可以與美國和歐洲媲美,但可能在傳統的歐美教授心里,或多或少還存有一定的歧視,發表文章面臨‘刻板印象’的挑戰。但只要不斷嘗試,勇創新高,總會被國際所承認。比如我們在二維超導中發現的量子Griffiths奇異性就在今年被Science發表,并被Science的“觀點”文章重點介紹。另一方面,經費是制約我們取得進一步突破的‘老大難’的問題。‘青年**計劃’于我們研究組的的經費支持是莫大的幫助,包括北大也給了不錯的啟動經費。但如果想與國際上頂級的實驗室進行PK,還遠遠不夠。我目前所有的經費都集中在實驗室的建設上,拿滿了科技部和基金委的各項科研經費,但還是存在資金嚴重匱乏的問題。此次Science文章發表,差點拿不出經費來付出版費。”面對經費緊張的窘境,王健經常鼓舞學生:“咱們咬緊牙關,勒緊腰帶,沖到前面。只要做到國際最好,相信國家和學校會有大力度的支持。”“國家最近幾年在科研經費上增長更快,這是中華民族以及經濟實現騰飛的一個基礎。科研做得越好的研究組,應該能得到更多的經費支持,這是科學研究的規范和科研界的‘馬太效應’。”

除在北大任教外,王健博士在眾多國際學術會議中,也感受到了我國在國際學術圈中話語權不足的現狀:“就我所在的凝聚態物理研究領域而言,我國的科研已接近國際一流水準,某些方向已經國際領先,但在國際上的話語權相對略弱。在國際大型的學術研討會上,中國科學家少有做大會特邀報告的機會。一些理應榮獲的國際大獎,可能失之交臂”王健博士希望以后更多優秀的中國科學家能團結起來,在國際上增強華人科學家的話語權,使得國際科學評價能更加的公正,做到只以成果或成就為導向。

表面生新枝 物理結碩果

2012年和2013年,王健作為分會主席,在美國組織和主持了拓撲絕緣體國際會議。拓撲材料與低維超導是他當前的研究興趣。

拓撲絕緣體是近年發現的一種全新量子物質態。這個新奇的概念,不僅將兩個隔行隔山的名詞聯系在了一起,更因自身奇特的電子結構和優異性能成為凝聚態物理研究的熱門領域。拓撲材料包括拓撲絕緣體也是王健博士目前正在研究的領域,在采訪中,他指出:“按照導電性質的不同,材料可分為‘金屬’和‘絕緣體’兩大類;而更進一步,根據電子態的拓撲性質的不同,材料可分為拓撲和非拓撲的兩類。拓撲絕緣體的體內與人們通常認識的絕緣體一樣,是絕緣的,但是在它的邊界或表面總是存在導電的邊緣態,這是它有別于普通絕緣體最獨特的性質。拓撲絕緣體材料的邊緣態導電,因背散射缺失,是低耗散過程,通俗地說就是不怎么會發熱。”集成電路中的電子能量損耗進而引起的發熱最終導致器件無法正常工作。這是目前半導體行業乃至整個信息技術發展遇到的最大難題,而運行過程中電子的無序碰撞散射便是造成電子能量損耗的最大原因。拓撲絕緣體的導電邊界態,可以將電子有序分開,電子之間“各行其道,互不干擾”,避免碰撞帶來無謂的消耗,進而各自高速運行,最終提升運算速度。這一發現讓人們對制造未來新型電腦芯片等元器件充滿了希望。

對于拓撲絕緣材料的研究,王健博士有一番見解,“目前對于拓撲絕緣材料的研究,一個出發點是其表面態或邊界態的低耗散特性可能最終解決電子器件的發熱問題。但當前的實驗研究發現,對于三維拓撲絕緣體,其二維表面態,還是有因著小角度散射等引起的耗散行為,也即有較大的電阻。換言之,并不能達到理想中的低耗散。即使二維拓撲超導體,其一維邊界態能實現低耗散的特性,但可以工作的溫度非常得低,通常在零下二百多攝氏度。所以目前的挑戰是怎樣把材料的低耗散的特性在相對高的溫度下實現。如果新型拓撲材料在室溫的環境下,可以實現低耗散,那么,它必將引起新一輪的電子技術革命。”王健博士指出,與超導體一樣,拓撲材料目前無法實現大規模的運用在于,其重要特性只能在極低溫下表現出來。“將拓撲材料與超導體兩個方向的研究結合,可以探索理論上預言的拓撲超導體。拓撲超導的邊界態可以用于拓撲量子計算,即可容錯的量子計算。這是一個非常重要的科學課題,已得到科學界的廣泛關注,但目前仍主要停留在理論階段,實驗進展雖然也不少,但還沒能完全證實拓撲超導的存在。我的研究團隊,最近在這一領域做出些重要進展,未來計劃在這個方向進行重點攻關。”

除拓撲材料外,當下,低維界面超導是王健博士的另一研究方向。 “在低維的情況下,維度和襯底界面可以對超導形成一種結構和物性的調制,進而制備出新的具有神奇物理特性的材料。”同時,對于二維薄膜,其實是制備電子元器件的基礎。當前量子計算方面最可行的一個技術途徑,就是用超導薄膜制備的約瑟夫森結來實現。在物理學界,低維超導的研究逐漸升溫,對此,王健博士引用李政道先生的一句話:“表面生新枝,物理結碩果”。如果在表面和界面做出新的方向和突破,物理就會產生很重要的結果。比如拓撲絕緣體表面態、半導體異質結等。同理,傳統超導體的研究主要集中在三維的體材料。超導體走向更低維度的研究是新的方向,有更多的空間值得大家去探索。一旦突破,定會結出“碩果”。相對于體材料,低維超導更加容易表現出一些奇異的量子特性。“隨著低維超導的重要性日益突出,越來越多的研究組開始重視這一領域,美國、歐洲和日本都取得了重要成果,比如氧化物界面的超導等。值得一提的是,近期我國清華大學薛其坤院士帶領的團隊率先發現單層鐵硒因著界面的調控,可以實現高溫超導。這一工作是少見的國內原創,國際上進行跟蹤研究的重要方向。另外,我們研究團隊今年發表在Science上的文章,二維超導中量子Griffiths相變的發現,也是低維超導領域重要的原創性工作。”

發揮1+1>2的合力

2015年已進入尾聲,盤點這一年的汗水與收獲,王健博士感慨,今年某些研究成果雖然也遭到國際重要期刊的婉拒,但總體而言,可以給自己交一份有分量的答卷。“我的研究組今年發表SCI論文14篇,包括Science和Nature子刊5篇,物理領域最有影響的期刊PRX和PRL各一篇,以及納米領域最有影響的刊物Nano Letters一篇。很高興團隊的成員們能在學習中不斷成長、壯大。”

提及使科研開花結果的經驗,王健博士認為最重要的因素在于把握研究的方向,找準問題的癥結,沿著自己的目標一步步的走下去。“世界范圍內,國際一流的研究組不在少數,但不是都能培養出有同樣影響力的科學工作者。我認為把握研究方向十分重要,對于前沿的科學問題要有較高的敏感度,知道什么是最重要的科學問題,并結合自己實驗室可用的具體條件,腳踏實地,逐步攻關、突破。”在保持較高敏感度方面,作為實驗物理學家,王健博士提醒,在博士或博士后期間,并非只是單單的發好論文,而需注意實驗技術和物理基礎的積累,這樣才能培養出物理的直覺。通過閱讀Science、Nature等國際學術期刊,并結合重要國際學術會議上相關領域專家的報告,就可大致找到時下學術界所關注的科學問題,“在可行的技術條件下,思考能做什么、怎么做的問題。如果忽視客觀條件,則如空中樓閣。如此循環往復的積累,遇到新的問題時,便有應對之策。”

此外,獨木不成林,作為一名導師,充分激發團隊成員的科研熱情,發揮團隊的力量不容置喙。王健表示,處于學生身份時,只需要做好自己負責的事情,并且有老師和師兄師長的幫助。但自己成為導師后,要帶領一個研究至團隊。如何調動起所有學生的科研積極性,分配好任務,共同攻關,就變得更為重要。一個良好的團隊可以使個人的能力放大。否則是事倍功半。“組建一支具有國際水平的科研團隊非常關鍵,比較欣慰的是,在北大量子材料中心,我的研究小組(主體為博士研究生和博士后),充滿朝氣和活力,對于重大課題的研究大家始終堅持不拋棄、不放棄。除了嚴謹治學外,我提倡多鼓勵、少批評的培養方法,充分調動學生的主觀能動性。另一方面,也需對自己嚴格要求,做出成績,讓學生們看到科研的希望,從而‘抱團’在一起,共同前進。”北大物理學院量子材料科學中心按照美國的模式建立,與美國高校一流大學研究中心的體制較為相似,老師們也幾乎全部有相近的海外留學背景和研究經歷,在彼此討論的過程中能產生很多思想的火花和研究的靈感。王健博士今年的一些重要成果就建立在與中心老師彼此討論甚至合作的基礎上。比如二維超導中量子Griffiths相變的發現,就是在與中心謝心澄院士、林熙博士、王垡博士等人的討論和合作基礎上完成的。“在良好的科研環境下,合作也可能達到1+1>2的效果。”

北大物理學院量子材料科學中心基本只招本科畢業后就進入博士階段的學生,這有利于對學生進行系統化的培養。王健團隊中除了六名博士研究生,還有一名博士后。在招錄博士時,除了基本的專業素養外,他更加看重踏實的品格。“若心思不定,面臨科研中的枯燥可能會輕易放棄,所以恒心和毅力非常重要。其次,如果能有較好的物理基礎,在物理方面有一些特長和興趣,則比較適合走研究的道路。”

“科研是會上癮的,一旦找到其中的魅力,便會越來越投入。枯燥和厭倦發生在長期做一件事情而找不到意思所在,久而久之心態便失衡。科研會存在一些不可預見性,因此我會為學生提供兩個以上的方向展開研究,即使一個方向不能出成果,在另一方向上也可能會有所建樹,以此保持學生的科研信心。”在漫長的科研歷程中,需要科研人員投入相當的精力來保障實驗順利進行。近年來,我國多有白領猝死的新聞爆出,科研人員儼然也成為了過勞的高危人群。對此,王健博士提倡,體育鍛煉是排解枯燥和壓力的好方法,身心健康是科研工作者最基本的保障,不容忽視。“業內有句話是:諾貝爾獎不會頒給去世的人,所以科研工作者一定要保持身體的健康。”

面對國際前沿增強話語權

——記北京大學量子材料科學中心研究員王健

面對國際前沿增強話語權 “ 在專利申請這件事上,不能太過完美主義。也許我們所申請的專利不一定所有都能被應用,但只要具有應用的可能,就要保護起來,以免日后發展受限制。 ” 北京大學物理學院量子材料科學中心博士生導師、研究員、副教授王健如是說。

剛過而立之年的王健,對待專利申請和知識產權保護,講究的是未雨綢繆;而對待科研,他則認為是在強烈好奇心的驅使下做出的努力。

知難而上

1997年,王健考入山東大學,隨后進入山東大學物理學院物理基地班。 2001年,保送至中國科學院物理研究所,師從中國科學院院士薛其坤教授。 2006 年7月,完成博士論文答辯,隨即遠赴美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心進行博士后研究,其導師為美國科學院院士、物理系杰出教授 Moses Chan 。 2007年,拿到中科院物理研究所凝聚態物理博士學位。 2010年4月,任美國賓夕法尼亞州立大學納米科學中心副研究員。同年,接受了北京大學量子材料科學中心研究員的職位。

單從這份簡單的履歷來看,王健的科研生涯似乎足夠順暢。且不說中科院物理研究所在國內的地位,他從事博士后研究的賓夕法尼亞州立大學,其物理系科研實力位列全美前十,尤其納米技術研究更是在全美享有盛譽。根據 Small Times Magazine 的調查結果,該大學已經第二次在納米技術研究領域獨占鰲頭。然而,在一貫強大的科研支持背后,卻有著鮮為人知的艱難。 “ 凝聚態物理,其實偏重于材料科學,主要研究材料的物理性質。 ” 王健介紹說, “ 在中科院物理所是碩博連讀,一共5 年,第一年不用進實驗室,但要學完這幾年需要的所有課程。實驗過程中,我申請過6項專利,但第一作者的論文不是很好,而對我們來說有影響力的SCI論文又是十分重要的。 ” 從學到做,他坦言壓力極大,遇到過不少挫折,但對于未知科學世界的好奇促使他迎難而上,逐漸在納米體系的超導近鄰效應和拓撲絕緣體等量子輸運領域做出了開拓性的成果,在國際同齡青年科學工作者中明顯處于領先地位。如在拓撲絕緣體的電子輸運方面首次定量引入電子一電子相互作用的量子修正;率先在拓撲絕緣體與超導體的相互作用領域取得了實驗上的突破;首次在實驗上觀測到單晶鐵磁 ( 鈷和鎳 ) 納米線與超導納米電極間的長程鐵磁超導相互作用和在相變點的電阻異常峰,該結果為當前新興前沿領域鐵磁一超導納米異質結構物性研究中的重大突破,進一步推動了該領域的發展;在實驗上研究了單晶金屬 ( 金 ) 納米線中超導長程近鄰效應誘導的超導特性,發現了新的窄能隙的超導態和在磁場引發的超導相變過程中的微分磁阻振蕩行為;實驗發現單晶半金屬鉍納米線在低溫下 (1 K 左 ) 顯示超導特性,并觀測到磁場下的量子振蕩行為,結果表明在超導溫度以下鉍納米線的表面存在奇異的超導一金屬共存態;通過實驗揭示了形貌對于單晶超導鉛薄膜超導電性的影響;系統研究了鉛納米橋結構電輸運特性,發現了新奇的超導行為;首次實驗上研究了單晶超導鉛薄膜與高摻雜硅的界面效應,并觀測到巨大磁阻現象;參與改造了 套超高真空分子束外延系統并用其成功實現了 II - VI 族半導體薄膜的生長;作為主要完成人之一設計搭建了一套超高真空分子束外延 - 雙探針掃描隧道顯微鏡。低溫強磁場 ( 裂磁 ) 聯合系統。

經過多年的錘煉,他已不復當年初出茅廬的青澀。近4年來,他已發表了近20篇高質量 SCI論文,其中第一作者及通訊作者文章10多篇,包括1篇 Nature Physics , 1篇Physical Review Letters 和一篇 Nano Letters 。 2011年,在物理領域最具影響力的美國物理學年會三月會議上,王健應邀做了特邀報告。此外,他不僅多次受邀在其他重要國際會議上作報告,還被聘為 ACSnano( 影響因子: 9.855) 等近十種國際著名SCI 學術期刊審稿人。

走向前沿

2011年9月,王健在國外的工作將收尾,屆時,他將在北京大學國際量子材料中心開展納米尺度的低維量子材料電輸運特性研究,具體指向 “ 納米異質結構中超導和鐵磁的相互作用 ” 、 “ 金屬半金屬納米線中的超導近鄰效應與新奇超導特性 ” 以及 “ 單晶拓撲絕緣體薄膜與納米線中的量子輸運與近鄰效應 ” 。

以此為研究方向自然是有原因的。 “ 鐵磁,超導納米結構中的超導鐵磁相互作用是當前科學界方興未艾的重要前沿領域。在常規超導體中,超導溫度以下自旋相反的電子會組成庫伯對。而在鐵磁體中,電子以自旋極化的方式出現。因此,當超導鐵磁相互接觸的時候,超導體中的庫伯對在鐵磁體中只能拓展幾個納米的尺度。然而,近來越來越多的實驗指出在納米尺度超導/鐵磁異質雜化結構中,在一定條件下超導庫伯對能在鐵磁體中傳播幾百納米到微米量級的尺度,這就是所謂的長程近鄰效應。國際上的理論研究認為,這個現象可能與鐵磁/超導界面的 P 一波超導配對有關,但相關爭論依然是國際研究中的熱點。 ” 而王健的前期研究也證明了該方向不僅有助于揭開納米結構中超導鐵磁量子態之間的相互作用機理,從而實現基礎研究領域的重大突破,而且為基于電子自旋和超導無耗散的電子器件的研發提供了新的方向。

至于其他兩個方向,無一不是國際前沿所關注的焦點。在 “ 金屬半金屬納米線中的超導近鄰效應與新奇超導特性 ” 領域,王健計劃以單晶納米線一超導電極體系為基礎,采用不同的超導電極和不同的金屬納米線,改變對應的各種參數,從而實現一維超導體的人工設計,同時,開展各種超導電極對單晶半金屬納米線的影響和近鄰效應的研究,爭取在國際上取得相關領域的領導地位。

對 “ 單晶拓撲絕緣體薄膜與納米線中的量子輸運與近鄰效應 ” 研究,王健一方面重點探尋拓撲絕緣體與超導體的納米異質結構中的 Maiorana 費米子及可能的拓撲量子計算,在納米鐵磁拓撲絕緣體異質結構中探索自旋流的特性以及相應的自旋電子學;一方面計劃在高質量拓撲絕緣體薄膜以及納米線上制備超導電極和鐵磁電極,期望在最關鍵的問題上給出最重要的結論和解釋,推動拓撲絕緣體尤其是納米尺度拓撲絕緣體領域的進一步發展。不僅如此,他還計劃在 “ 電極與納米線之間的電接觸問題 ” 等關鍵性問題上取得突破,以期在新的納米異質體系中發現新的現象和物性。

對于未來的發展,王健的研究計劃排得滿滿的。三到五年,在北大組建國際領先的低溫強磁場物性測試實驗室、樣品制備實驗室以及一流的學術團隊 ! 五到十年,在納米尺度的量子材料領域做出國際一流的學術成果 ! 他的自信源于長期以來扎實的學術基礎,也源自北京大學對他不遺余力的支持。

“ 北大承諾會配備充足的啟動經費和實驗室,個人待遇也有相當的保障,這種對人才的支持和尊重,是我回國的重要原因,也是我前進的動力。 ” 王健深知,一個合格的實驗物理學家首先要具備充分的動手能力, “ 我希望能夠多做一些原創性工作,帶來一些科研突破,增強北大以及中國在國際科學界相應領域的話語權。當然,如果能夠做出有應用潛力的創新性成果,最好是能申請相應的國內或者國際專利。 ”

《中國發明與專利》 2011年09期

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。