<strike id="wcoz4"></strike>

茹振鋼,男,漢族,中共黨員,1958年12月出生,河南沁陽人,享受國務院特殊津貼,十九大代表,中原學者,河南省優秀專家、河南省小麥技術產業體系崗位專家、河南省小麥研究會副理事長、河南省品種審定委員會委員。河南科技學院小麥研究中心/河南省雜交小麥工程技術中心教授,現任河南科技學院小麥中心主任。

茹振鋼,男,漢族,中共黨員,1958年12月出生,河南沁陽人,享受國務院特殊津貼,十九大代表,中原學者,河南省優秀專家、河南省小麥技術產業體系崗位專家、河南省小麥研究會副理事長、河南省品種審定委員會委員。河南科技學院小麥研究中心/河南省雜交小麥工程技術中心教授,現任河南科技學院小麥中心主任。

38年來,致力于小麥育種科研與教學工作,先后承擔國家科技支撐計劃、國家自然基金等國家級項目10項,河南省重大科技專項3項,重點科技攻關項目6項。其中他主持的“矮稈高產多抗廣適小麥新品種矮抗58選育及應用”項目榮獲2013年度國家科技進步一等獎。

曾獲全國優秀共產黨員、全國杰出專業技術人才、全國先進工作者、全國模范教師、河南省首屆最美教師、黨和人民滿意的好老師、全國糧食生產突出貢獻農業科技人員、全國文化科技衛生三下鄉先進個人等榮譽,獲國家科技進步一等獎、何梁何利科學技術進步獎、莊巧生小麥研究貢獻獎、河南省科學技術杰出貢獻獎、河南省創新爭先獎章等獎勵,多次受到黨和國家領導人的接見。

![]() 社會兼職:

社會兼職:

1、河南省小麥技術產業體系崗位專家。

2、河南省小麥研究會副理事長。

3、河南省品種審定委員會委員。

4、十九大代表。

5、河南省小麥技術產業體系崗位專家。

科學研究:

![]()

![]() 研究方向:

研究方向:

從事小麥育種科研與教學工作38年來,先后承擔省級和國家級項目20多項。

![]() 承擔科研項目情況:

承擔科研項目情況:

先后承擔國家科技支撐計劃、國家自然基金等國家級項目10項,河南省重大科技專項3項,重點科技攻關項目6項。

![]() 科研成果:

科研成果:

1 作物抗倒伏強度快速測定儀 牛立元;孔德川;鄧月娥;馮素偉;丁位華;王振寧;茹振鋼;李淦 河南科技學院 2014

2 高產、多抗、廣適小麥新品種百農AK58(矮抗58)及配套生產技術 茹振鋼;趙虹;湯其林;李友勇;胡鐵柱;邱軍;霍曉妮;李淦;歐行奇;李笑慧;高尊詩;劉明久;馮素偉;陳剛立;董娜 河南科技學院 2010

3 強優勢小麥雜交種的創制與應用 趙昌平;孫其信;杜金昆;李愛霞;任勇;倪中福;高鳳華;尤明山;李茂有;孫東發;楊和仙;趙紅;茹振鋼;張愛民;張改生;張風廷;秦志列;葉志杰;張立平;孫輝;單福華 北京市農林科學院北京雜交小麥工程技術研究中心 2010

4 小麥高蛋白、高氨基酸選擇新技術 李友勇;茹振鋼;趙宗武;劉明久;趙元增;李秀菊;楊靖;趙俊杰;孫海燕;趙樂玲;買春燕;吳燕菊;李曉琳;王鳳蓮;李勇超;王巧玲 河南科技學院 2007

5 小麥胚培養及其植株再生體系的建立與應用 趙元增;李友勇;趙俊杰;茹振鋼;孟麗;王鴻升;楊文平;楊靖;孫海燕;單長卷;周巖;劉明久;李淦;胡鐵柱;曹銀萍 河南科技學院 2007

![]() 發明專利:

發明專利:

[1]孔德川,牛立元,馮素偉,丁位華,李淦,茹振鋼. 仿真作物群體及抗倒伏強度測定探頭阻力系數的校正方法[P]. CN110763547A,2020-02-07.

[2]李小軍,茹振鋼,胡鐵柱,陳向東,丁位華,吳曉軍,李淦. 小麥-長穗偃麥草抗白粉病易位系選育方法及其分子標記[P]. CN105331689B,2020-02-04.

[3]馮素偉,丁位華,金立橋,茹振鋼,王光濤,文昭普. 一種簡便快捷收集小麥根流液的方法[P]. CN110208047A,2019-09-06.

[4]牛立元,孔德川,丁位華,馮素偉,李淦,茹振鋼. 一種作物抗倒伏強度測定探頭及作物抗倒伏強度測定裝置[P]. CN110208078A,2019-09-06.

[5]劉海英,茹振鋼,崔長海,陳向東,李笑慧,陳剛立. 利用SNP促使溫敏核不育小麥BNS不育系花粉徹底敗育的方法[P]. CN105794451B,2019-02-22.

[6]丁位華,茹振鋼,李小軍,馮素偉,金立橋. 一種植物光合作用研究裝置[P]. CN208490319U,2019-02-15.

[7]吳曉軍,茹振鋼,陳向東,胡喜貴,胡鐵柱,李淦,姜小苓,李小軍. 一種Ms2ms2基因型小麥的單倍體育種方法[P]. CN108935082A,2018-12-07.

[8]胡喜貴,吳曉軍,王玉泉,姜小苓,茹振鋼. 一種小麥胚芽油的快速提取方法[P]. CN108410569A,2018-08-17.

[9]李小軍,茹振鋼,姜小苓,李淦,陳向東,丁位華,胡喜貴,王玉泉,吳曉軍. 一種用于檢測小麥中有無黃葉基因的專用引物、試劑盒及其應用[P]. CN108315466A,2018-07-24.

[10]丁位華,茹振鋼,王玉泉,馮素偉,金立橋. 旱地小麥節水高產的栽培方法[P]. CN108271637A,2018-07-13.

[11]吳曉軍,茹振鋼,丁位華,胡喜貴,陳向東,李小軍,胡鐵柱. 一種小麥成熟胚組織培養方法及其應用[P]. CN107711511A,2018-02-23.

[12]丁位華,茹振鋼,孫海麗,姜小苓,董娜,馮素偉,王丹,李婷婷,楊艷艷. 一種提高小麥光合特性的方法[P]. CN106922339A,2017-07-07.

[13]牛立元,馮素偉,丁位華,孔德川,鄧月娥,茹振鋼,李淦. 小麥群體抗倒伏臨界風速測定及計算方法[P]. CN106910022A,2017-06-30.

[14]丁位華,茹振鋼,馮素偉,李婷婷. 一種基于顯微圖像的小麥葉片氣孔密度測量方法[P]. CN106909906A,2017-06-30.

[15]張自陽,劉明久,王斌,朱啟迪,王智煜,茹振鋼,張有鐸. 快速檢測高白度面粉小麥種子資源的顯色劑及使用方法[P]. CN106872462A,2017-06-20.

[16]孫海麗,丁位華,單長卷,茹振鋼. 一種植物DNA提取裝置[P]. CN206256059U,2017-06-16.

[17]孫海麗,茹振鋼,丁位華,代磊,李艷. 一種優質高產節本保優小麥栽培方法[P]. CN106818188A,2017-06-13.

[18]丁位華,茹振鋼,孫海麗,李小軍,馮素偉,李淦,王丹,楊艷艷,李婷婷. 一種小麥穗部光合速率測定室[P]. CN206223790U,2017-06-06.

[19]張自陽,姜小苓,王斌,劉明久,茹振鋼. 一種快速檢測高白度面粉小麥種子的方法[P]. CN106198406A,2016-12-07.

[20]劉海英,茹振鋼,崔長海,陳向東,李笑慧,陳剛立. 利用SNP促使溫敏核不育小麥BNS不育系花粉徹底敗育的方法[P]. CN105794451A,2016-07-27.

[21]茹振鋼,劉海英,崔長海,胡喜貴,姜小岺,李小利. 一種提高溫敏核不育小麥BNS結實率的SNP化學調控方法[P]. CN105794509A,2016-07-27.

[22]劉海英,茹振鋼,崔長海,董娜,胡鐵柱,李笑慧. 促使溫敏核不育小麥BNS花粉徹底敗育的化學調控方法[P]. CN105557349A,2016-05-11.

[23]茹振鋼,劉海英,崔長海,董娜,陳向東,李淦. 利用蘭索拉唑提高BNS小麥雄性不育系花粉敗育率的方法[P]. CN105493919A,2016-04-20.

[24]李小軍,茹振鋼,胡鐵柱,陳向東,丁位華,吳曉軍,李淦. 小麥-長穗偃麥草抗白粉病易位系選育方法及其分子標記[P]. CN105331689A,2016-02-17.

[25]牛立元,鄧月娥,孔德川,馮素偉,丁位華,王振寧,茹振鋼,李淦. 作物抗倒伏強度快速測定儀[P]. CN204101362U,2015-01-14.

[26]牛立元,孔德川,馮素偉,丁位華,李淦,茹振鋼. 一種作物倒伏測量用角度尺[P]. CN204085347U,2015-01-07.

[27]牛立元,鄧月娥,孔德川,馮素偉,丁位華,王振寧,茹振鋼,李淦. 作物抗倒伏強度快速測定儀[P]. CN104181030A,2014-12-03.

[28]牛立元,孔德川,馮素偉,丁位華,李淦,茹振鋼. 一種作物倒伏測量用角度尺[P]. CN104180734A,2014-12-03.

[29]牛立元,茹振鋼,鄧月娥,孔德川,胡志剛,馮素偉,丁位華,李淦. 數字化小麥抗倒伏實驗風洞[P]. CN103630323A,2014-03-12.

[30]牛立元,茹振鋼,鄧月娥,孔德川,胡志剛,馮素偉,丁位華,李淦. 數字化小麥抗倒伏實驗風洞[P]. CN203323989U,2013-12-04.

[31]牛立元,鄧月娥,茹振鋼,馬孝琴,胡志剛,孔德川,馮素偉. 便攜式作物抗倒伏強度電子測定儀[P]. CN202281723U,2012-06-20.

![]() 論文專著:

論文專著:

![]()

![]() 發表中文期刊論文:

發表中文期刊論文:

[1]董娜,胡海燕,胡鐵柱,李淦,李小軍,陳向東,張亞娟,茹振鋼.348份小麥種質中抗條銹病基因Yr5、Yr10和Yr18的分子標記檢測與分布[J].西北農業學報,2019,28(12):1960-1968.

[2]李淦,姜小苓,丁位華,胡喜貴,胡鐵柱,茹振鋼.高光效風味佳小麥新品種——百農4199[J].麥類作物學報,2019,39(12):1390.

[3]于紅彩,胡鐵柱,李淦,姜小苓,茹振鋼.小麥面團粉質特性的遺傳分析[J].江蘇農業科學,2019,47(17):82-84+92.

[4]陳向東,董娜,李小軍,丁位華,胡鐵柱,劉明久,茹振鋼.人工老化對不同小麥基因型全麥粉營養品質的影響[J].江蘇農業科學,2019,47(16):115-118.

[5]張自陽,王智煜,王斌,王志偉,朱啟迪,霍云風,茹振鋼,劉明久.春季穗分化階段低溫處理對不同小麥品種幼穗結實性及生理特性的影響[J].華北農學報,2019,34(04):130-139.

[6]陳向東,吳曉軍,胡喜貴,李淦,姜小苓,李笑慧,李小利,胡鐵柱,茹振鋼.117份小麥種質中5個矮稈基因的分子檢測[J].新疆農業科學,2019,56(08):1373-1381.

[7]陳向東,吳曉軍,胡鐵柱,李笑慧,李淦,侯開心,茹振鋼.國內外小麥種質抗條銹病評價及相關基因分子檢測[J].河南農業科學,2019,48(09):103-110.

[8]李淦,姜小苓,吳曉軍,李小軍,茹振鋼,王躍東,張雙.171份小麥種質面粉糊化特性及其與品質性狀的相關性分析[J].麥類作物學報,2019,39(08):973-978.

[9]劉海英,甄俊琦,茹振鋼,董娜,高遠,馮必得,張麗,師學珍.不同固定液對小麥小孢子發育和花粉育性檢測的影響[J].麥類作物學報,2019,39(08):966-972.

[10]李小軍,徐鑫,張自陽,劉明久,茹振鋼.小麥2B染色體新SSR標記開發[J].華北農學報,2019,34(03):68-74.

[11]張自陽,姜小苓,王智煜,朱啟迪,劉明久,茹振鋼.不同來源小麥種質高分子質量谷蛋白亞基多樣性及其與加工品質的關系[J].華北農學報,2019,34(03):75-81.

[12]李淦,姜小苓,胡鐵柱,姜豪,郭雪姣,茹振鋼.高產廣適小麥新品種——百農418[J].麥類作物學報,2019,39(07):884.

[13]吳曉軍,胡喜貴,陳向東,姜小苓,丁位華,李淦,茹振鋼.小麥成熟胚再生體系優化效果評價及高再生率基因型篩選[J].江蘇農業科學,2019,47(11):74-77.

[14]曹銀萍,楊靖,衛笑,楊金華,茹振鋼,李友勇.小麥BNS雄性不育顯性遺傳方式的觀察與分析[J].中國農業科技導報,2019,21(07):19-30.

[15]姜小苓,李淦,吳曉軍,李小軍,于紅彩,李秀玲,茹振鋼,張曉克.小麥膳食纖維含量研究及優異資源篩選[J].麥類作物學報,2019,39(04):423-429.

[16]姜小苓,李小軍,李淦,李婷婷,李秀玲,于紅彩,茹振鋼,王躍東.鮮面片色澤穩定性及與小麥品質性狀的相關性分析[J].中國糧油學報,2019,34(02):8-13.

[17]陳向東,吳曉軍,姜小苓,李淦,李笑慧,茹振鋼.不同小麥品種營養組分含量的近紅外光譜分析[J].食品研究與開發,2019,40(01):163-167.

[18]肖亞娟,李淦,于紅彩,李秀玲,姜小苓,茹振鋼.人工加速老化對小麥面團粉質特性及面筋含量的影響[J].河南科技學院學報(自然科學版),2018,46(06):1-4.

[19]董娜,陳向東,胡鐵柱,李淦,張亞娟,茹振鋼.39份外引小麥種質抗病基因的分子標記檢測及其抗病性評價[J].華北農學報,2018,33(06):49-55.

[20]胡喜貴,張海惠,吳曉軍,張金龍,姜小苓,茹振鋼.4種商品小麥面粉脂肪酸組成的GC-MS分析[J].食品科技,2018,43(12):317-320.

[21]李秀玲,姜小苓,于紅彩,茹振鋼,王岸娜.核磁共振技術研究膳食纖維對饅頭內部水分的影響[J].現代面粉工業,2018,32(06):24-29.

[22]胡鐵柱,馮素偉,丁位華,姜小苓,于紅彩,孫海燕,楊靖,張自陽,茹振鋼.鎘對不同鎘積累類型小麥幼苗的影響[J].江蘇農業科學,2018,46(19):46-49.

[23]李小利,姜小苓,李淦,胡喜貴,茹振鋼.小麥不同穗位、花位的品質研究[J].江蘇農業科學,2018,46(19):50-53.

[24]胡鐵柱,孫海燕,楊靖,游晴晴,茹振鋼.鉛對不同鉛積累類型小麥幼苗生理生化特性和根系生長的影響[J].河南農業科學,2018,47(11):13-17.

[25]胡喜貴,吳曉軍,姜小苓,王玉泉,李淦,胡鐵柱,茹振鋼.烏拉爾圖小麥PBF基因克隆及其序列分析[J].江蘇農業科學,2018,46(13):22-26.

[26]丁位華,馮素偉,王丹,孫海麗,李婷婷,茹振鋼.不同穗型小麥籽粒灌漿、干物質積累與轉運特性及其與產量的關系[J].河南農業科學,2018,47(06):13-17+97.

[27]高曉慧,任翠翠,宋杰,李小軍,茹振鋼.黃淮南片麥區區試小麥品種(系)的遺傳多樣性及Pm21和1BL/1RS分子檢測[J].西北農業學報,2018,27(06):779-785.

[28]任翠翠,高曉慧,宋杰,李小軍,茹振鋼.小麥-十倍體長穗偃麥草抗白粉病新種質的鑒定與分析[J].分子植物育種,2018,16(08):2708-2713.

[29]劉海英,甄俊琦,胡鐵柱,茹振鋼,李珍,胡雪寒,邢晨濤,高遠.小麥溫敏雄性不育系BNS366小孢子發育和花粉育性檢測方法研究[J].麥類作物學報,2018,38(04):379-385.

[30]丁位華,王丹,李婷婷,楊艷艷,茹振鋼.播期、密度對小麥物質轉運和籽粒灌漿的影響[J].江蘇農業科學,2018,46(03):48-52.

[31]秦志英,孫海燕,付慶云,衛笑,巴愛麗,茹振鋼,李友勇.冬春溫度變化對小麥溫敏雄性不育系BNS的育性轉換影響[J].西北農業學報,2018,27(01):31-37.

[32]姜小苓,李淦,胡喜貴,吳曉軍,李秀玲,于紅彩,茹振鋼.麥麩膳食纖維對小麥粉糊化及凝膠質構特性的影響[J].食品工業科技,2018,39(08):1-5+12.

[33]姜小苓,張自陽,李小軍,李淦,于紅彩,李秀玲,茹振鋼.301份小麥種質醇溶蛋白遺傳多樣性及其與品質性狀的相關性分析[J].中國糧油學報,2017,32(11):14-20.

[34]張自陽,馬景周,王智煜,朱啟迪,茹振鋼,劉明久.人工老化對小麥種子活力及醇溶蛋白組成的影響[J].種子,2017,36(08):42-47.

[35]胡喜貴,姜小苓,王玉泉,李小軍,吳曉軍,李淦,茹振鋼.不同來源小麥面粉香氣成分的比較研究[J].湖北農業科學,2017,56(12):2332-2336.

[36]胡鐵柱,李小軍,丁衛華,張自陽,董娜,李淦,孫海燕,游晴晴,茹振鋼.不同基因型小麥的Pb積累特性及Pb對礦質元素積累的影響[J].河南農業科學,2017,46(05):15-19+26.

[37]李婷婷,姜小苓,馮素偉,王丹,楊艷艷,茹振鋼,丁位華.氮肥減施對半冬性高產小麥產量和品質的影響[J].河南科技學院學報(自然科學版),2017,45(01):1-5.

[38]丁位華,馮素偉,姜小苓,王丹,楊艷艷,李婷婷,茹振鋼.播期、密度和行距對BNS型雜交小麥光合及產量的影響[J].麥類作物學報,2017,37(03):366-375.

[39]胡鐵柱,胡喜貴,游晴晴,李小軍,馮素偉,姜小苓,王玉泉,茹振鋼.鎘對雜交小麥礦質元素吸收、分布及葉綠素熒光參數的影響[J].麥類作物學報,2017,37(01):130-135.

[40]姜小苓,李小軍,李淦,胡喜貴,李笑慧,李秀玲,于紅彩,茹振鋼.響應面法優化麥麩膳食纖維提取條件[J].食品工業科技,2017,38(06):158-162.

[41]丁位華,陳向東,馮素偉,胡鐵柱,王丹,楊艷艷,李笑慧,茹振鋼.黃淮麥區若干高產小麥品種穗光合性能及產量性狀的研究[J].華北農學報,2016,31(05):134-139.

[42]李青燕,陳向東,董娜,李淦,茹振鋼.利用分子標記建立雜交小麥親本分子指紋圖譜[J].江蘇農業科學,2016,44(09):32-34.

[43]金松林,鄭穎,姜小苓,張自陽,劉明久,茹振鋼,王斌.基于TRIZ理論的小麥育種專家系統模型構建[J].河南科技學院學報(自然科學版),2016,44(04):51-55.

[44]孫慧慧,楊靖,衛笑,付慶云,曹銀萍,茹振鋼,李友勇.小麥BNS雄性不育中國春恢復基因的連鎖群檢測和QTL初步定位[J].麥類作物學報,2016,36(07):856-865.

[45]董娜,張軍剛,胡鐵柱,陳向東,張亞娟,茹振鋼.小麥種質Edinburgh-b白粉菌侵染下的基因表達譜分析[J].植物病理學報,2016,46(03):384-393.

[46]鄭穎,金松林,張自陽,王斌,茹振鋼.基于本體的小麥病蟲害問答系統構建與實現[J].河南農業科學,2016,45(06):143-146.

[47]丁位華,馮素偉,姜小苓,宋欣密,王丹,茹振鋼.黃淮麥區不同小麥品種生育前期光合生理特性及物質積累變化研究[J].華北農學報,2016,31(02):120-124.

[48]王丹,丁位華,馮素偉,胡鐵柱,李淦,李笑慧,楊艷艷,茹振鋼.不同小麥品種莖稈特性及其與抗倒性的關系[J].應用生態學報,2016,27(05):1496-1502.

[49]李秀玲,姜小苓,茹振鋼,王岸娜.玉米種皮膳食纖維對水餃皮內部水分分布及其流動性的影響[J].現代面粉工業,2016,30(01):11-15.

[50]李小軍,李淦,胡鐵柱,胡喜貴,孫玉,茹振鋼,宋杰,張立琳.小麥—中間偃麥草衍生材料農藝性狀、HMW-GS及GISH鑒定[J].植物遺傳資源學報,2016,17(01):126-131.

[51]董娜,李淦,張亞娟,任翠翠,茹振鋼.354份小麥種質中抗白粉病基因Pm21和Pm13的分布研究[J].植物保護,2015,41(05):164-168.

[52]茹振鋼,馮素偉,李淦.黃淮麥區小麥品種的高產潛力與實現途徑[J].中國農業科學,2015,48(17):3388-3393.

[53]李淦,胡喜貴,劉明久,茹振鋼.新型教學載體在創新型人才培養中的運用[J].河南科技學院學報,2015(08):106-108.

[54]閆文利,胡喜貴,姜小苓,胡鐵柱,茹振鋼.不同萃取頭對百農矮抗58面粉香氣成分分析的比較[J].江蘇農業科學,2015,43(07):327-330.

[55]馮素偉,姜小苓,丁位華,牛立元,宋欣密,茹振鋼.基于一種新方法的小麥莖稈抗倒性研究[J].華北農學報,2015,30(03):69-72.

[56]馮素偉,李小軍,丁位華,牛立元,宋欣密,茹振鋼.不同小麥品種開花后植株抗倒性變化規律[J].麥類作物學報,2015,35(03):334-338.

[57]張自陽,朱俊華,程媛,趙新亮,李淦,茹振鋼,劉明久.不同成熟度小麥種子活力及其與生理性狀的相關性研究[J].河南農業科學,2014,43(12):6-9.

[58]于紅彩,姜小苓,蘇靜靜,胡鐵柱,茹振鋼.黃淮冬麥區101個小麥品種(系)的面團粉質特性分析[J].河南農業科學,2014,43(12):10-14.

[59]董娜,張亞娟,張軍剛,茹振鋼.分子標記輔助小麥抗白粉病基因Pm21和Pm13聚合育種[J].麥類作物學報,2014,34(12):1639-1644.

[60]張自陽,王智煜,王娟娟,程媛,茹振鋼,劉明久.小麥種子活力形成過程中種子活力及貯藏物質變化規律研究[J].種子,2014,33(10):12-14+19.

[61]宋杰,李小軍,郎艷民,任翠翠,茹振鋼.普通小麥-長穗偃麥草異附加系的分子標記鑒定[J].西北農業學報,2014,23(10):55-59.

[62]張軍剛,董娜,閆文利,茹振鋼.小麥抗白粉病基因Pm13的SSR標記篩選[J].河南農業科學,2014,43(10):62-66.

[63]蘇靜靜,姜小苓,胡喜貴,于紅彩,茹振鋼.影響饅頭品質的相關指標分析[J].麥類作物學報,2014,34(06):860-867.

[64]楊永乾,李小軍,宋杰,孫玉,茹振鋼.小麥-中間偃麥草代換系中233的分子細胞學鑒定[J].麥類作物學報,2014,34(04):449-453.

[65]李小軍,姜小苓,董娜,李淦,馮素偉,胡鐵柱,茹振鋼,楊永乾.一個小麥-中間偃麥草二體代換系的鑒定與分析[J].麥類作物學報,2014,34(03):318-322.

[66]李淦,馮素偉,李小軍,董娜,茹振鋼.小麥新品種百農160適宜播期播量研究[J].河南科技學院學報(自然科學版),2014,42(01):1-6.

[67]張自陽,姜小苓,王娟娟,陳培,候軒軒,茹振鋼,劉明久.人工老化處理對小麥種子活力和醇溶蛋白、麥谷蛋白組成的影響[J].河南農業科學,2014,43(02):24-27.

[68]姜小苓,董娜,丁位華,馮素偉,陳向東,茹振鋼.小麥品種面粉白度的變異及其影響因素分析[J].麥類作物學報,2014,34(01):126-131.

[69]姜小苓,張自陽,馮素偉,董娜,陳向東,茹振鋼.收獲期對BNS雜交小麥面粉和饅頭品質的影響[J].應用生態學報,2013,24(12):3495-3500.

[70]馮素偉,丁位華,胡鐵柱,李小軍,張自陽,茹振鋼.播量與追氮量對BNS型雜交小麥灌漿期冠層結構及產量的影響[J].麥類作物學報,2013,33(06):1174-1180.

[71]姜小苓,張自陽,劉明久,茹振鋼,肖靜,程媛,宋梅麗.人工老化過程中BNS雜交小麥品質性狀變化規律研究[J].核農學報,2013,27(10):1511-1517.

[72]姜小苓,丁位華,李淦,董娜,馮素偉,胡鐵柱,茹振鋼.不同品種(系)小麥面筋含量的研究[J].糧油食品科技,2013,21(05):56-59.

[73]馮素偉,胡鐵柱,李小軍,丁位華,李笑慧,茹振鋼.百農矮抗58生育后期冠層結構動態變化及產量分析[J].河南農業科學,2013,42(09):25-28.

[74]姜小苓,茹振鋼,田紀春.小麥DH群體氨基酸含量的遺傳變異及相關性分析[J].麥類作物學報,2013,33(05):883-888.

[75]張立琳,李小軍,宋杰,楊永乾,茹振鋼.普通小麥-長穗偃麥草雜交后代的細胞學分析[J].江蘇農業學報,2013,29(04):912-914.

[76]姚素梅,康躍虎,茹振鋼,劉明久,楊文平,李淦.噴灌對冬小麥植株氮素積累運轉及籽粒蛋白質含量的影響[J].應用生態學報,2013,24(08):2205-2210.

[77]姚素梅,康躍虎,茹振鋼,楊文平,李淦,楊雪芹.噴灌條件下冬小麥籽粒形成期植株氮代謝研究[J].灌溉排水學報,2013,32(04):99-102.

[78]姜小苓,張強濤,田紅玉,于紅彩,茹振鋼.面團流變學特性分析方法比較及其主要參數相關性分析[J].江蘇農業科學,2013,41(07):257-261.

[79]李東霄,鄧小莉,馮素偉,徐龍龍,茹振鋼.溫敏核不育小麥可育和敗育花粉的超微結構觀察[J].中國細胞生物學學報,2013,35(08):1119-1125.

[80]蘇靜靜,姜小苓,于紅彩,丁位華,茹振鋼.小麥品種(系)的遺傳變異及其籽粒性狀與出粉率的關系[J].糧食與飼料工業,2013(07):4-6+11.

[81]姜小苓,李淦,董娜,李小軍,馮素偉,胡鐵柱,茹振鋼.小麥面團揉混特性的遺傳變異及與其他品質性狀的相關性[J].麥類作物學報,2013,33(04):806-811.

[82]馮素偉,姜小苓,胡鐵柱,丁位華,茹振鋼,王科翰.超高產小麥品種產量構成因素及增產途徑分析[J].河南科技學院學報(自然科學版),2013,41(03):1-5.

[83]馮素偉,李小軍,姜小苓,陳向東,茹振鋼,賈茵茵.追N量及播量對BNS型雜交小麥產量的影響[J].河南科技學院學報(自然科學版),2013,41(02):1-5.

[84]胡海燕,周巖,賀杰,劉明久,茹振鋼.不同pH值對小麥幼苗根系P、Fe、Zn吸收和轉運的影響[J].河南農業科學,2013,42(04):35-39.

[85]張自陽,王志偉,牛立元,馮素偉,茹振鋼.不同類型小麥栽培品種的光合特性[J].江蘇農業科學,2013,41(03):61-62.

[86]姜小苓,張自陽,馮素偉,董娜,胡鐵柱,李淦,茹振鋼.添加面筋蛋白對BNS型雜交小麥面團粉質特性的影響[J].河南農業科學,2013,42(03):135-138.

[87]趙書義,董娜,張軍剛,茹振鋼.小麥抗白粉病基因Pm21連鎖標記的比較與應用[J].南方農業學報,2013,44(03):377-380.

[88]姜小苓,李小軍,馮素偉,董娜,胡鐵柱,李淦,茹振鋼.蛋白質和淀粉對面團流變學特性和淀粉糊化特性的影響[J].食品科學,2014,35(01):44-49.

[89]姜小苓,馮素偉,李小軍,胡鐵柱,李淦,董娜,茹振鋼.BNS型雜交小麥不同出粉點面粉的品質特性[J].麥類作物學報,2013,33(02):296-300.

[90]張自陽,姜小苓,茹振鋼,李淦,劉明久.人工老化對雜交小麥種子生理特性和種子活力變化的影響[J].江蘇農業科學,2013,41(02):81-83.

[91]李東霄,李淦,馮素偉,茹振鋼.溫敏核不育小麥可育和不育花藥的細胞化學觀察[J].作物學報,2013,39(05):878-884.

[92]蘇晴,茹振鋼,秦志英,曹銀萍,劉飛飛,李友勇.小熱激蛋白基因(hsp23.5)在小麥BNS雄性不育系和轉換系中的差異表達[J].農業生物技術學報,2013,21(01):29-37.

[93]馮素偉,姜小苓,胡鐵柱,牛立元,茹振鋼,李笑慧,尹坤.不同小麥品種莖稈顯微結構與抗倒強度關系研究[J].中國農學通報,2012,28(36):57-62.

[94]馮素偉,胡鐵柱,姜小苓,張自陽,李小軍,茹振鋼.小麥高產品種的主要性狀比較與相關性分析[J].河南科技學院學報(自然科學版),2012,40(06):1-6.

[95]李小軍,馮素偉,李淦,董娜,陳向東,宋杰,茹振鋼.應用SSR分子標記分析小麥品種(系)的遺傳重組[J].作物學報,2013,39(02):238-248.

[96]陸博,張萬芹,張清山,茹振鋼,馮素偉,王云霞,楊小剛,吳增寶.小麥植株節間長度分析[J].數學的實踐與認識,2012,42(23):107-116.

[97]姜小苓,關西貞,茹振鋼,田紀春.中國小麥微核心種質籽粒賴氨酸含量分析[J].中國糧油學報,2012,27(11):1-5+18.

[98]馮素偉,李淦,胡鐵柱,姜小苓,李小軍,董娜,茹振鋼.不同小麥品種莖稈抗倒性的研究[J].麥類作物學報,2012,32(06):1055-1059.

[99]李東霄,鄧小莉,李淦,徐龍龍,茹振鋼.溫敏核不育小麥可育花藥和敗育花藥發育觀察[J].中國細胞生物學學報,2012,34(09):37-42.

[100]王剛,胡鐵柱,李小軍,董娜,馮素偉,李淦,張立琳,茹振鋼.小麥新品種百農矮抗58及其親本矮稈基因的檢測[J].河南農業科學,2012,41(09):22-25.

[101]范文秀,侯玉霞,馮素偉,朱芳坤,茹振鋼.小麥莖稈抗倒伏性能研究[J].河南農業科學,2012,41(09):31-34.

[102]張自陽,馮素偉,姜小苓,李淦,胡鐵柱,茹振鋼.河南省主推小麥品種越冬期生理生化特性比較研究[J].河南科技學院學報(自然科學版),2012,40(04):1-6.

[103]張保民,張立琳,李小軍,茹振鋼.六倍體小黑麥和八倍體小偃麥雜交F_2的細胞學特性[J].河南農業科學,2012,41(07):7-11.

[104]姜小苓,李淦,胡鐵柱,馮素偉,董娜,李小軍,茹振鋼.播種期和種植密度對冬小麥百農898品質和產量的影響[J].河南科技學院學報(自然科學版),2012,40(03):1-4.

[105]姜小苓,馮素偉,胡鐵柱,李淦,李小軍,董娜,茹振鋼.BNS型雜交小麥主要品質性狀雜種優勢分析[J].河南科技學院學報(自然科學版),2012,40(02):1-4.

[106]李小軍,李淦,董娜,馮素偉,姜小苓,胡鐵柱,張自陽,茹振鋼.小麥優異品系遺傳構成的簡單重復序列(SSR)分析[J].農業生物技術學報,2012,20(03):235-245.

[107]李淦,董娜,胡海燕,李小利,張立琳,茹振鋼.小麥苗期根系抗低溫能力研究[J].河南農業科學,2012,41(03):21-25.

[108]馮素偉,李淦,姜小苓,張自陽,茹振鋼,石瑞杰.不同小麥品種生育后期葉面積指數變化及其對產量的影響[J].河南科技學院學報(自然科學版),2012,40(01):7-10.

[109]李小軍,胡鐵柱,李淦,姜小苓,馮素偉,董娜,張自陽,茹振鋼,黃勇.小麥品種百農AK58及其姊妹系的遺傳構成分析[J].作物學報,2012,38(03):436-446.

[110]李小軍,胡鐵柱,李淦,董娜,馮素偉,姜小玲,茹振鋼.利用小麥莖尖分生組織進行染色體制片的探討[J].河南農業科學,2011,40(09):18-20.

[111]馮素偉,董娜,姜小苓,茹振鋼,李笑慧,程振普.小麥不同光合器官對千粒重貢獻的研究[J].河南科技學院學報(自然科學版),2011,39(04):1-4.

[112]李小軍,胡鐵柱,李淦,馮素偉,董娜,茹振鋼.普通小麥與長穗偃麥草雜種及其衍生材料的細胞遺傳學特性[J].西北植物學報,2011,31(08):1567-1572.

[113]楊文平,王春虎,茹振鋼.秸稈還田對冬小麥品種百農矮抗58根際土壤微生物及土壤酶活性的影響[J].東北農業大學學報,2011,42(07):20-24.

[114]張亞娟,馮素偉,董娜,姜小苓,李小軍,胡鐵柱,茹振鋼.兩系雜交小麥雜優3號的灌漿特性及雜種優勢研究[J].麥類作物學報,2011,31(04):679-682.

[115]楊文平,王春虎,茹振鋼.秸稈還田對冬小麥根際土壤酶活性及產量的影響[J].河南農業科學,2011,40(07):41-43.

[116]李友勇,茹振鋼,蘇晴,付慶云.小麥BNS雄性不育系及其轉換系花藥差異蛋白鑒定與分析[J].作物學報,2011,37(09):1540-1550.

[117]王茂婷,高慶榮,孫正娟,袁凱,于松,張寶雷,李楠楠,茹振鋼.BNS小麥穗分化進程與其雄性不育性的表現[J].分子植物育種,2011,9(03):294-301.

[118]張勝利,周巖,趙俊杰,茹振鋼.小麥抗條銹病基因Yr5分子標記檢測[J].湖北農業科學,2011,50(09):1901-1903.

[119]楊文平,王春虎,茹振鋼.秸稈還田對百農矮抗58根際土壤微生物數量及產量的影響[J].貴州農業科學,2011,39(04):121-123.

[120]姚素梅,茹振鋼,劉明久,楊文平,馮素偉,李淦.5-氨基乙酰丙酸(ALA)對冬小麥花后干物質生產和旗葉衰老的影響[J].應用生態學報,2011,22(02):383-388.

[121]張勝利,周巖,魏琦超,茹振鋼.小麥抗條銹病基因Yr9分子標記檢測[J].廣東農業科學,2011,38(02):134-135.

[122]馮素偉,董娜,胡鐵柱,李淦,李笑慧,茹振鋼.不同小麥品種抗低溫能力比較[J].河南科技學院學報(自然科學版),2010,38(03):4-7.

[123]胡鐵柱,曹廷杰,馮素偉,李淦,李瑞,茹振鋼.澳大利亞與黃淮小麥品種的SSR遺傳多樣性比較[J].河南農業科學,2010(08):5-8+89.

[124]張自陽,胡鐵柱,馮素偉,李笑慧,李淦,茹振鋼.溫敏核雄性不育小麥BNS的育性轉換規律初探[J].河南農業科學,2010(07):5-9.

[125]楊文平,郜慶爐,茹振鋼,左紅娟,楊亞松.追氮時期對冬小麥百農矮抗58花后旗葉衰老特性的影響[J].河南農業科學,2010(06):13-15.

[126]姚素梅,茹振鋼,劉明久,楊文平,馮素偉,李淦.AlA對冬小麥不同粒位籽粒灌漿影響的動態模擬及特征分析[J].生物數學學報,2010,25(02):367-374.

[127]王志偉,張兆沛,牛立元,林麗婷,茹振鋼.不同施肥量對小麥百農矮抗58光合特性的影響[J].廣東農業科學,2010,37(05):19-20.

[128]劉明久,李友勇,常景玲,茹振鋼.校企合作培養創新型人才的實踐與思考[J].河南科技學院學報,2010(04):12-14.

[129]姚素梅,劉明久,茹振鋼,楊文平,馮素偉.ALA對冬小麥葉片氣體交換和水分利用效率的影響[J].植物營養與肥料學報,2010,16(01):242-246.

[130]馮素偉,李笑慧,董娜,胡鐵柱,李淦,茹振鋼.小麥品種百農矮抗58莖稈特性分析[J].河南科技學院學報,2009,37(04):1-3.

[131]馮素偉,胡鐵柱,李淦,董娜,李笑慧,茹振鋼,程自華.不同小麥品種籽粒灌漿特性分析[J].麥類作物學報,2009,29(04):643-646.

[132]馮素偉,李淦,胡鐵柱,茹振鋼,李笑慧,趙書義.不同施肥量對百農矮抗58花后干物質積累與分配的影響[J].河南農業科學,2009(07):43-46.

[133]張勝利,李東方,周巖,茹振鋼,張改生.小麥粘型不育系其恢復系的選擇新方法初探[J].麥類作物學報,2009,29(03):414-418.

[134]馮素偉,李淦,胡鐵柱,茹振鋼,張立琳.不同行距配比對百農矮抗58產量的影響[J].河南科技學院學報,2009,37(01):5-7.

[135]胡海燕,茹振鋼,李淦,袁蓉蓉,楊邦興.小麥幼苗根系pH對酸、堿逆境的應答[J].江蘇農業學報,2009,25(01):33-37.

[136]胡鐵柱,李淦,馮素偉,李笑慧,劉志勇,茹振鋼.智利小麥品種與黃淮平原小麥品種的SSR遺傳多樣性比較[J].河南農業科學,2008(08):28-31.

[137]薛香,茹振鋼,郜慶爐,郭麗.人工合成小麥CA57與普通小麥的親和性研究[J].吉林農業科學,2008(02):10-12.

[138]茹振鋼.國審中筋優質小麥——百農AK58[J].農家科技,2007(10):7.

[139]茹振鋼,李淦,張素琴,袁傳超,張家運,王霞.實現小麥新品種高產穩產優質高效的途徑研究[J].河南科技學院學報(自然科學版),2007(03):1-3.

[140]肖媛,牛立元,茹振鋼.百農AK58小麥光合特性的研究[J].河南科技學院學報(自然科學版),2007(03):19-21.

[141]茹振鋼,李淦,胡鐵柱,栗利波.強筋小麥不同穗位及花位籽粒粒重和品質的變化[J].麥類作物學報,2006(05):134-136.

[142]劉明久,茹振鋼,李淦.不同類型小麥超稀播繁殖技術研究[J].河南農業科學,2006(03):29-31.

[143]趙元增,茹振鋼,李淦.小麥幼胚胚性愈傷組織誘導和再分化研究[J].河南農業科學,2006(02):31-34.

[144]劉明久,茹振鋼.不同株型小麥新品種超前繁育技術和效益分析[J].種子,2005(03):33-34+38.

[145]歐行奇,茹振鋼,胡鐵柱,石明旺.河南省主要小麥品種耐蚜性研究[J].麥類作物學報,2005(02):125-127.

[146]郭天財,沈天民,王西成,茹振鋼.智利的小麥科研與生產[J].麥類作物學報,2005(02):132-134.

[147]茹振鋼,趙虹,胡鐵柱,李淦.豫麥54豐產性、穩產性、適應性及品質分析[J].麥類作物學報,2005(01):86-89.

[148]茹振鋼,陳翠玲,李淦.豫麥54號小麥耕層根群性狀研究[J].河南農業科學,2004(12):15-17.

[149]牛立元,茹振鋼.小麥旗葉光合生產力環境限制因子研究[J].華北農學報,2004(02):49-52.

[150]郭天財 ,王西成 ,沈天民 ,茹振鋼.智利小麥[J].河南科技,2004(06):44-45.

[151]姬俊華,茹振鋼,張改生,薛香,歐行奇.小麥溫敏雄性不育系BNY的花粉育性及自交結實性研究[J].麥類作物學報,2004(02):24-26.

[152]趙元增,茹振鋼,李友勇.小麥幼穗愈傷組織誘導與植株再生的研究[J].河南農業科學,2004(02):3-6.

[153]牛立元,茹振鋼,石明旺,夏海云.小麥葉片表面化學元素組分及其與抗蚜性關系研究[J].麥類作物學報,2004(01):90-91.

[154]郜慶爐,薛香,吳玉娥,茹振鋼.暖冬條件下播期對不同類型小麥幼穗分化的影響[J].應用生態學報,2003(10):1627-1631.

[155]歐行奇,茹振鋼,劉明久.高產優質蔬菜型甘薯新品種百薯1號特征特性及栽培技術[J].河南農業科學,2003(05):8-9.

[156]茹振鋼,歐行奇,牛立元,劉明久.環保型高產小麥品種——豫麥54[J].麥類作物學報,2002(03):99.

[157]郜慶爐,薛香,梁云娟,吳玉娥,茹振鋼.暖冬氣候條件下調整小麥播種期的研究[J].麥類作物學報,2002(02):46-50.

[158]牛立元,茹振鋼,劉明久.小麥光合作用日變化及光合潛勢評價方法研究[J].麥類作物學報,2002(02):51-54.

[159]陳翠玲,茹振鋼,朱翠萍.不同品種小麥中、后期耕層根系活力變化規律[J].河南農業科學,2002(05):8-9.

[160]陳翠玲,茹振鋼,薛香,劉明久.強筋優質小麥農大015抽穗期追氮栽培試驗[J].河南職業技術師范學院學報,2002(01):1-2.

[161]薛香,郜慶爐,梁云娟,吳玉娥,茹振鋼.播種期對豫麥54幼穗分化的影響[J].河南職技師院學報,2001(04):1-4.

[162]茹振鋼.小麥新品種“百農66”[J].河南農業,2001(06):11.

[163]陳翠玲,茹振鋼.栽培環境pH值對冬小麥根系pH值的影響[J].河南農業科學,2000(09):4-5.

[164]牛立元,茹振鋼,石明旺,陳翠玲.冬小麥根部性狀系統變化及育種意義研究[J].河南職技師院學報,2000(01):1-4.

[165]陳翠玲,茹振鋼.冬小麥耕層根形研究[J].河南職技師院學報,2000(01):5-8.

[166]石明旺,茹振鋼,牛立元,歐行奇,王遠芹,朱道元.不同小麥品種對小麥紋枯病抗性及產量損失測定的研究[J].河南職技師院學報,2000(01):15-18.

[167]茹振鋼,歐行奇.豫麥32號高產穩產性分析[J].河南職技師院學報,1999(04):1-3.

[168]薛香,茹振鋼,歐行奇,馬國才.河南省小麥品種(系)抗穗發芽性的研究初報[J].河南職技師院學報,1999(03):25-26.

[169]歐行奇,茹振鋼,薛香.小麥化誘單性結實若干規律的研究[J].河南職技師院學報,1999(02):2-4.

[170]薛香,茹振鋼,郜慶爐.黃淮地區小麥品種(系)抗穗發芽性的研究[J].麥類作物學報,1999(03):11-13.

[171]牛立元,茹振鋼,趙花周,薛國典.小麥葉片葉綠素含量系統變化規律研究[J].麥類作物學報,1999(02):36-38.

[172]歐行奇,茹振鋼,薛香,石明旺.化學藥劑誘導雜種小麥單性結實效應及互作分析[J].麥類作物學報,1998(06):19-21.

[173]郜慶爐,薛香,茹振鋼,閆書安.小麥新品種百農64干物質積累與分配動態研究[J].河南職技師院學報,1998(03):7-9.

[174]郜慶爐,薛香,茹振鋼,歐行奇,湯菊香,崔建民.不同種植方式對小麥自我調控補償能力的影響[J].河南職技師院學報,1997(02):1-5.

[175]陳翠玲,茹振鋼,楊金玉,丁輝,陶應梅.冬小麥根系pH值變化研究初報[J].河南職技師院學報,1997(02):15-18.

[176]劉雙月,茹振鋼,王士杰,陳賢信.質核互作雄性不育型雜種小麥研究進展[J].河南職技師院學報,1997(01):15-19.

[177]薛香,茹振鋼,歐行奇.化學藥劑誘導小麥孤雌生殖獲得純合雙倍體的研究[J].河南職技師院學報,1996(04):16-18.

[178]茹振鋼,歐行奇,吳志慧.雜交小麥結實率對粒重及產量影響的模擬研究[J].河南職技師院學報,1994(01):1-4.

[179]王士杰,茹振鋼.AL型小麥三系的選育及其利用價值[J].河南農業科學,1991(02):1-4.

[180]王士杰,茹振鋼,代啟武,喬素萍.AL型小麥雄性不育恢復基因Rz的遺傳研究初報[J].河南職技師院學報,1990(02):1-8.

[181]王士杰,茹振鋼.AL型普通小麥胞質雄性不育系及其核恢復基因的發現與研究簡報[J].河南職技師院學報,1990(01):15-16.

[182]黃光正,王士杰,吳志慧,茹振鋼,康明輝.百農7933小麥幼穗分化進程及其計算機數學模擬研究[J].河南職技師院學報,1988(01):1-8.

[183]茹振鋼,王士杰,張守才.小麥生態育種芻議[J].河南職技師院學報,1987(02):68-69.

[184]黃光正,王士杰,茹振鋼,侯繼芳.百農7933小麥晚播最佳播期和基本苗研究初報[J].百泉農專學報,1986(02):24-31.

[185]黃光正,王士杰,茹振鋼.百農792小麥的高產穩產性分析及高產途徑[J].百泉農專學報,1986(01):8-12.

[186]李友勇,茹振鋼.小麥早期幼胚的離體培養[J].百泉農專學報,1985(02):44-46.

![]() 發表中文會議論文:

發表中文會議論文:

[1]董娜; 胡鐵柱; 陳向東; 張亞娟; 茹振鋼. 小麥BNS型不育系366S在不育和可育條件下的基因表達分析[C]. 中國作物學會.第八屆全國小麥基因組學及分子育種大會摘要集.中國作物學會:中國作物學會,2017:141.

[2]王玉泉;郝晨陽;魏文輝;胡喜貴;張學勇;茹振鋼. 小麥TaBOR1-5A基因多態標記開發及與穗粒數的關系研究[C]. 中國作物學會.第八屆全國小麥基因組學及分子育種大會摘要集.中國作物學會:中國作物學會,2017:191.

[3]姚素梅;康躍虎;茹振鋼;劉明久;楊文平;李淦. 噴灌對冬小麥植株氮素積累和運轉的影響[C]. 中國農業工程學會(CSAE).中國農業工程學會2011年學術年會論文集.中國農業工程學會(CSAE):中國農業工程學會,2011:796-802.

[4]孫海燕; 茹振鋼; 楊靖; 李友勇. 小麥抗賴氨酸+蘇氨酸脅迫的基因型篩選與評價[C]. 中國作物學會.中國作物學會50周年慶祝會暨2011年學術年會論文集.中國作物學會:中國作物學會,2011:43.

[5]游建;薛曉鋒;張潔;馬俊;魏琦超;張勝利;袁重要;茹振鋼;周巖. 花粉管通道法轉基因對小麥農藝性狀的影響探究及鑒定[C]. 中國細胞生物學學會(Chinese Society for Cell Biology).“細胞活動 生命活力”——中國細胞生物學學會全體會員代表大會暨第十二次學術大會論文摘要集.中國細胞生物學學會(Chinese Society for Cell Biology):中國細胞生物學學會,2011:298.

發表報紙文章:

1 冬小麥春季管理技術措施 茹振鋼; 丁位華; 胡鐵柱; 李淦 河南科技報 2020-02-18

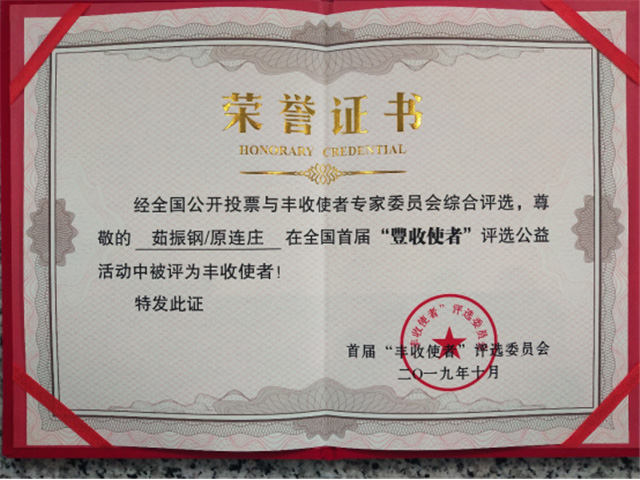

榮譽獎勵:

![]()

1、2001年 全國模范教師。

2、2004年 河南省勞動模范。

3、2006年 河南省優秀專家。

4、2009年3月 2008年度河南省糧食生產先進工作者。

5、2009年5月 新鄉市十大杰出人物。

6、2010年1月 河南省農業科技先進人物。

7、2010年4月 莊巧生小麥研究貢獻獎。

8、2010年12月 河南省小麥產業技術體系遺傳育種崗位專家。

9、2011年1月 河南省“十一五”優秀科技創新人才。

10、2011年12月 全國糧食生產突出貢獻先進個人。

11、2012年3月 河南省技術創新先進個人。

12、2012年11月 “感動中原”年度教育人物。

13、2013年 國家科技進步一等獎,“矮稈高產多抗廣適小麥新品種矮抗58選育及應用” 。

14、2014年 全國杰出專業技術人才。

15、2014年 河南省科學技術杰出貢獻獎。

16、2015年,全國先進工作者。

17、2015年6月 科學中國人2014農業領域年度人物。

18、2015年8月新鄉市科學技術重大貢獻獎。

19、2015年8月 中原學者。

20、2015年9月 河南省最美教師。

21、2016年,全國優秀共產黨員。

22、2016年10月21日,何梁何利基金科學與技術進步獎。

23、2017年9月 張海銀種業促進獎。

24、2017年11月 第六屆全國道德模范提名獎。

25、2017年6月,當選河南省出席黨的十九大代表。

26、2018年1月,茹振鋼入選2017"河南經濟年度人物十大年度人物"。

27、2019年7月,入選2019年度全國教書育人楷模候選人。

28、2019年9月 新中國成立70周年“河南省突出貢獻教育人物”。

29、2019年11月 河南省最美科技工作者。

30、2019年,獲得首屆“豐收使者”榮譽稱號。

31、2020年5月 第二屆全國創新爭先獎。

32、2020年7月23日,入選為“全國教書育人楷模”候選人。

33、2021年4月23日,入選中國工程院2021年院士增選有效候選人名單。

34、2023年,第十四屆全國人大代表。

35、2023年9月9日 河南省教書育人楷模。

36、202340年,入選中國工程院2023年院士增選有效候選人名單。

37、黨和人民滿意的好老師。

38、享受國務院特殊津貼專家。

39、全國文化科技衛生三下鄉先進個人。

40、河南省創新爭先獎章等獎勵。

41、多次受到黨和國家領導人的接見。

媒體報道:

![]()

1、《新華每日電訊》十九大代表談“兩個一百年”奮斗目標

http://203.192.15.131/content/20171022/Articel10002BB.htm

2、《科技日報》他從金色的麥田走來

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-10/10/content_379317.htm?div=-1

3、《科技日報》把中國人的飯碗牢牢端在自己手里

http://www.stdaily.com/app/yaowen/2017-10/24/content_587001.shtml

4、《中國教育報》十九大代表議報告談體會

http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2017-10/21/content_487311.htm?div=-1

5、《中央人民廣播電臺》麥田守望者的赤子之心

http://country.cnr.cn/focus/20171018/t20171018_523991556.shtml

6、《河南日報》 茹振鋼的“金色麥芒”微信群

http://newpaper.dahe.cn/hnrb/html/2017-10/21/content_192709.htm

7、《河南日報》點點幸福 滿滿收獲——記者眼中的十九大代表

http://newpaper.dahe.cn/hnrb/html/2017-10/26/content_194116.htm

8、《河南日報》向著新時代新征程闊步前進

http://newpaper.dahe.cn/hnrb/html/2017-10/25/content_193605.htm

9、《河南衛視聚焦欄目》黨代表聲音——聽聽茹振鋼的心里話

http://tv.cntv.cn/video/C10361/0c960d5474383de24e89ccd00a4e5c44(17:15開始)

10、《人民網》基層黨代表 說句話兒給黨聽

http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1018/c414305-29594505.html

11、《中新網》麥田“守望者”茹振鋼:牢牢握住小麥的“話語權”

http://www.china.com.cn/news/2017-10/12/content_41722930.htm

12、《大象網》十九大代表風采錄

http://www.hntv.tv/news/2017-10/22/cms110651article.shtml

13、《河南廣播網》茹振鋼:麥田里播種希望

http://www.radiohenan.com/fm/954/201710/23/1913068/index.html

14、《河南新聞廣播》 新時代 新征程

http://www.newsfm.cc/news/original/201710/22/1912813/index.html

15、《新鄉日報》我市十九大代表歸來忙宣傳

http://rb.xxrb.com.cn/html/2017-10/27/content_2346.htm

![]() 中央電視臺《面對面》欄目報道:

中央電視臺《面對面》欄目報道:

![]()

(四)

近日,我校茹振鋼教授及其夫人原連莊,參加了中央電視臺《面對面》節目的專訪錄制,暢談科研歷程,講述“全國最美家庭”的奮斗故事和幸福人生。

茹振鋼和原連莊被鄉親們親切地稱為“麥爸菜媽”,他們相互理解、相互支持,在育種屆雙雙取得優異成績,獲得了2019年度全國“最美家庭”稱號。

茹振鋼和原連莊是農業育種界的夫妻檔,兩人是大學同學。茹振鋼是著名的小麥育種專家,中國人吃的每8個饅頭中,就有1個來自他培育的“矮抗58”;原連莊是著名的白菜育種專家,中原地區百姓吃的每2棵大白菜,就有1棵是她培育的“新鄉小包23”。

節目中,茹振鋼教授及其夫人原連莊分享了各自在育種行業的奮斗過程,回憶了科研中遇到的挑戰,講述了旅行中的“囧事”,帶領觀眾朋友們一起感受了生活上相互照顧、事業上相互扶持的家庭溫暖。

詳情請鏈接:

http://m.app.cctv.com/vsetv/detail/C10359/4cbed03bf1434ba5913c94dcb1e1520c/index.shtml?srcfrom=shenma&from=timeline#0

![]() 央視網報道:

央視網報道:

![]()

【領航科技創新中國】茹振鋼:麥田里的“守望者”。

央視網消息(新聞聯播):茹振鋼是河南省小麥抗病蟲育種首席專家,他和小麥已經打了三十多年交道,培育出多個優質小麥品種,其中“矮抗58”播種面積就占到全國播種小麥總面積的十分之一,實現增產效益200多億元。今天的“領航科技 創新中國系列報道”,讓我們走近這位“麥田里的守望者”。

眼下,茹振鋼正在集中精力研究BNS型雜交小麥,篩選出了適合不同區域的優勢組合。

茹振鋼,57歲,憑著在小麥育種上的突出貢獻,2014年獲得國家科技進步一等獎。

1981年茹振鋼農學專業畢業后,被小麥育種著名專家黃光正教授看中,硬“拉進”了育種業,一開始,他還有點不情愿。

為了培育出既耐凍耐澇、又抗旱抗倒伏的優質高產小麥,茹振鋼將國內外一萬多個小麥品種種到田里,和助手們一一測試,一株株手工脫粒。

2005年,“矮抗58”小麥新品種終于研制成功,平均畝產高達650公斤左右。截至2014年夏收,“矮抗58”已累計種植超過2.6億畝,增產小麥107億公斤。

30多年來,茹振鋼相繼培育并推廣了“百農62”、“矮抗58”多個優質小麥品種。他也被農民稱為“糧財神”。

茹振鋼的妻子原連莊是白菜育種專家,說起丈夫,原連莊笑著給他打了“不及格”。

在茹振剛看來,讓很少的土地生產出很多的糧食,是他責無旁貸的事。民以食為天,讓億萬農民連年豐收,讓國家糧食安全底子更牢,就是天大的功勞。這樣一個國家功臣、百姓功臣,代表了中國科學家的一種價值傳統,那就是不但要有睿智的頭腦,更要有科技報國的理想,廣濟天下的情懷。

原文鏈接:http://tv.cctv.com/2015/05/30/VIDE1432984680898679.shtml

![]() 科技日報報道:

科技日報報道:

![]()

茹振鋼發現的這5粒種子,讓中國在雜交小麥上奪得話語權

據《科技日報》微信公眾號(kjrbwx)11月29日報道,1998年,小麥揚花季節,在太行山下輝縣的試驗田里,茹振鋼偶然發現五六株小麥明顯異常。所有的小麥在自花授粉后穎殼都自動閉合、結籽了,而這幾株小麥的穎殼卻因為自花不育而一直張開著。這讓茹振鋼感到格外興奮!這也許就是他做夢都想找到的雜交小麥的不育系。那一年,他從這幾株異常的小麥植株上,僅僅收獲了5粒種子。然而,就是這屈指可數的5粒種子,卻要拉開改變世界的帷幕!

茹振鋼教授 文內圖片均來自科技日報公眾號

對雜交小麥的研究,國際開始于上世紀20年代,中國開始于上世紀60年代,卻遲遲未能獲得重大突破。 中國黃淮麥區,是世界上最大的一塊麥田,又高產,還優質,在這個地方用上雜交小麥,那就是話語權。中國的飯碗一定要裝上中國的糧食。機遇總是垂青有準備的人,被人稱為“麥爸”的茹振鋼,是中國小麥育種領域的重大貢獻者,他接連培育出“百農64”“矮抗58”“百農4199”等常規小麥品種,其中,“矮抗58”以其高產、優質、抗病等特性,被稱為“黃淮海第一麥”。成為中國小麥播種面積第一大品種,并在2013年度獲得了國家科技進步獎一等獎。2017年,茹振鋼和他的團隊成功培育出BNS型二系雜交小麥,填補了世界雜交小麥的空白,畝產最高達898公斤。一粒種子可以改變一個世界,茹振鋼說,“美國在玉米雜交育種上掌握了話語權,袁隆平院士在水稻雜交育種上占領了制高點,我們要在雜交小麥上搶得先機!”

雜交小麥制種純度達到99.9%以上

對雜交小麥的研究,國際開始于上世紀20年代,中國開始于上世紀60年代,卻遲遲未能獲得重大突破。當年,袁隆平大海撈針般從海南島發現了水稻的雄性敗育類型野稗,才選育出雜交水稻的不育系。但是,小麥的“野稗”在哪里?

“麥爸”茹振鋼

機遇總是垂青有準備的人,被人稱為“麥爸”的茹振鋼,是中國小麥育種領域的重大貢獻者,他接連培育出“百農64”“矮抗58”“百農4199”等常規小麥品種,其中,“矮抗58”以其高產、優質、抗病等特性,被稱為“黃淮海第一麥”。成為中國小麥播種面積第一大品種,并在2013年度獲得了國家科技進步獎一等獎。

他偶然間發現的5粒種子,拉開了我國雜交小麥研究的大幕。

1998年,小麥揚花季節,在太行山下輝縣的試驗田里,茹振鋼偶然發現五六株小麥明顯異常。所有的小麥在自花授粉后穎殼都自動閉合、結籽了,而這幾株小麥的穎殼卻因為自花不育而一直張開著。“這也許就是我做夢都想找到的小麥的‘野稗’啊!雜交小麥的不育系就在這里!”這讓茹振鋼感到格外興奮!

那一年,他從這幾株異常的小麥植株上,僅僅收獲了5粒種子。在對這些種子的繁殖、試驗中,他發現長在溫室中間的小麥植株不育率低,邊緣的不育率高。他意識到,控制育性的基因對溫度敏感,溫度低則不育率高。

那么,是不是可以利用成熟期不同的多個品種,分別與不育株系雜交,從而培育出多個不育株系?

之后再經過7年的不斷探索、試驗,2004年,茹振鋼終于從繁雜的后代中選育出了一系列對光溫敏感的不育系,把“半不育”變成了100%不育系,“啃掉”了雜交小麥研究中“最硬的那塊骨頭”。

2017年6月,通過驗收的一項河南省重大科技專項研究,宣告我國在雜交小麥優異親本創育、強優勢組合配制和規模化高效制種等一系列關鍵技術領域獲重大突破。其中,創制出的百強1201、雜優2號和THW09-1等3個BNS型雜交小麥強優勢組合,較常規對照種增產15%—20%,平均畝產852.5公斤,攻關田畝產達898公斤。

“利用我們的成套技術,可使雜交小麥制種純度達到99.9%以上。”茹振鋼說,“現已選育出8個不育系、16個恢復系,可以根據不同麥區親本需求,創制出多個強優勢組合。”

這就意味著,我們可以做到需要優質小麥就配制優質小麥品種,需要大穗的就配制大穗的,需要多穗的就配制多穗的。這不僅在小麥主產區有極高的應用價值,而且可影響到其他區域的重要研究成果。

在世界三大重要糧食作物中,小麥也可以大面積實現雜種優勢利用了!

雜交水稻技術

中國處于世界領先地位

在我國的雜交水稻試驗田里,至今仍能看到一位老人的身影,他就是袁隆平。

1970年,袁隆平及助手在海南找到一株雄花敗育株,發現其對野稗不育株有保持能力。隨后便在1972年率先育成我國第一個實用水稻雄性不育系及保持系“二九南1號”。1973年,協作組又找到水稻雄性不育恢復系,至此,三系配套難關全部攻克,一舉奠定雜交稻從理論到現實的基礎。隨后三系雜交稻開始在全國大面積推廣,比常規稻平均每畝增產20%左右。

三系雜交水稻的成功,舉世歡呼,但袁隆平沒有驕傲。1987年,兩系法研究被列為國家863計劃項目,袁隆平出任責任專家,領導全國16個單位開展協作攻關。

任何研究的突破,總是一波三折,兩系法的研究同樣如此。1989年夏,氣溫遭遇了歷史上不同尋常的連續低溫,這對兩系法在田間的實驗,是一個致命打擊,因為兩系法雜交水稻對溫度特敏感。此時,袁隆平沉著冷靜,查找資料,分析問題,仔細思考,終于撥開云霧,提出了解決辦法。1995年,兩系法雜交水稻大面積生產應用,到2000年全國累計推廣面積達5000萬畝,平均產量比三系增長5%-10%,續寫了“東方魔稻”的新篇章。

當全國農業界還在為兩系法興奮不已之時,袁隆平又提出了更高的奮斗目標———研究超級雜交稻,這是水稻育種的“第三次革命”。1996年,我國啟動了“中國超級稻研究計劃”。

經過多年攻關,2000年,超級雜交稻達到農業部制定的第一期目標,實現百畝示范片畝產700公斤以上;2004年,實現百畝示范片畝產800公斤的第二期目標;百畝示范片畝產900公斤的第三期目標也將在2010年提前實現。

2017年金秋,超級稻品種“湘兩優900”河北百畝示范片達到平均畝產1149.02公斤,即每公頃17.2噸,創造了當時世界水稻單產的最高紀錄。如今,兼有“三系法”育性穩定和“兩系法”配組自由等優點的第三代雜交水稻育種技術,我國繼續保持世界領先地位。

今天,中國雜交水稻走出國門,正為全球特別是發展中國家的缺糧問題發揮作用。至今,已有東南亞、南亞、南美、非洲等多個國家和地區研究或引種,增產效益十分顯著,被世界譽為“中國第五大發明”。

科學育種領域,中國成果不斷

在農業生產發展中,種子技術是最核心、最基礎、最重要的關鍵技術。和傳統的常規育種技術相比,生物育種的優勢毋庸置疑。生物育種技術和常規育種技術相結合,可以快速突破技術瓶頸,逐步逼近農作物的理論潛力產量,是有效解決糧食高產問題的重要技術方法。

2006年,國家863計劃“優質超高產農作物新品種培育”重大專項超額完成預期目標和任務。該專項的實施,使我國農作物新品種培育在多個方面取得了重大進展。

2009年,國家明確把生物育種作為戰略性新興產業提出。更加突顯了農業生物技術的重要地位。

2015年,《國家南繁科研育種基地(海南)建設規劃(2015—2025年)》出臺,劃定26.8萬畝科研育種保護區。南繁基地建設自此成為國家戰略工程。

2018年9月2日,云南省紅河哈尼族彝族自治州“超級雜交水稻個舊示范基地”創下百畝片平均畝產水稻1152.3公斤的紀錄,再創新高。

近年來,我國在農作物品種培育方面突破不斷。“水稻高產優質性狀形成的分子機理及品種設計”項目榮獲2017年度國家自然科學一等獎,該項目圍繞“水稻理想株型與品質形成的分子機理”這一核心科學問題,鑒定、創制和利用水稻資源,實現了“綠色革命”新突破;袁隆平院士領銜的“袁隆平雜交水稻創新團隊”榮獲2017年度國家科學技術進步獎——創新團隊獎;中國科學院亞熱帶農業生態研究所運用突變體誘導、野生稻遠緣雜交、分子標記定向選育等一系列育種新技術,培育出超高產優質“巨型稻”;四川農業大學揭示了抗病遺傳基因位點Bsr-d1抗譜廣、抗性久、對水稻產量性狀無明顯影響等特征,為糧食作物相關抗病和應用研究提供理論基礎。

插上創新的翅膀,中國農業向現代農業轉型升級,從拼資源、拼投入轉向拼科技、拼研發。農業部數據顯示,農業科技進步貢獻率上升至56%。

從茹振鋼的“種子夢”到袁隆平的“禾下乘涼夢”,千千萬萬中國人的科學夢、發明夢、創業夢,已成為推進全面小康的勃勃脈動。

![]() 河南日報報道:

河南日報報道:

![]()

民以食為天,食以糧為重。糧食安全是關系到國計民生和人民福祉的大事。在中國,小麥和水稻作為人們賴以生存的兩大口糧作物,有著不可撼動的地位。國人吃的每8個饅頭中,就有1個來自河南科技學院茹振鋼教授培育的小麥品種。多年來,茹振鋼教授幾十年如一日,含辛茹苦,兢兢業業,深耕小麥育種事業,為實現“用科技讓中國的糧囤更豐盈,讓國人吃得放心”的“中國夢”做出了突出的貢獻。

茹振鋼,男,漢族,出生于1958年12月,河南沁陽人,河南科技學院教授、中共黨員、十九大代表。享受國務院特殊津貼、國家級特色專業“農學”學術帶頭人、中原學者、河南省小麥技術產業體系崗位專家。現任河南科技學院小麥中心/河南省雜交小麥工程技術研究中心教授。

一、潛心育種、敬業奉獻

育種是個十分繁重而又十分枯燥的工作,需要堅定的毅力和耐心。1988年,茹振鋼的恩師黃光正先生積勞成疾去世,茹振鋼全面接手小麥育種工作。育種過程中的所有農活都由他一個人來扛,科研工作也得他自己承擔。當別人在家里取暖御寒時,茹振鋼卻在冰天雪地的試驗田里篩選抗凍小麥單株。到了小麥株高定型的季節,狂風暴雨又開始增多,人們四處躲雨,他卻頂風冒雨往試驗田里跑……

就這樣多少個春夏秋冬,他奔行阡陌躬耕田畝,汗水與風雨交織,成就了雄心與夢想齊飛;多少個寒冬酷暑,他蟄居冰冷的實驗室,通宵與無眠常在,鑄就了希望與成功并存。

正是因為對小麥的這份癡這份情,使茹振鋼在小麥育種和推廣領域取得了一個又一個耀眼的突破。相繼培育并推廣了百農系列小麥新品種——百農62、百農64、百農160、百農矮抗58、百農418、百農4199等小麥新品種,為老百姓帶來了實實在在的收益。據統計,截止2017年底,他培育的“矮抗58”小麥新品種累計推廣3億多畝,增產小麥141.1億公斤,實現增產效益300多億元,被譽為“黃淮第一麥”,大大促進了農業增產、農民增收,為保障國家糧食安全做出了突出貢獻。2014年1月,矮抗58小麥新品種獲得了2013年度國家科技進步一等獎,實現了國家科技進步獎設獎30年來河南省高校在該獎項上零的突破!

在茹振鋼看來,安全、高產、品質優、效益高的小麥才是真正好品種。他說,“以前大家都講求高產才是好品種,現在就不一樣了。糧食首先得安全,老百姓不管怎么吃都安安全全不得病,不受惡劣環境影響的同時,還要長得健壯;其次要高產,畢竟老百姓種植是講產量的;第三是品質優,這樣磨出的面粉、制作的食品風味更佳;最后是效益高,受整個市場的歡迎。”

二、科技支撐、服務三農

“好的品種培育出來了,要為老百姓造福,還必須送給老百姓聽得懂、用得上的技術,這也是我們科技工作者必須做到的。”茹振鋼是這樣說的,也是這樣做的。

隨著國家對科研的投入越來越大,茹振鋼團隊的科學研究成果和優良品種也越來越完善,引領生產的能力也變得更強。 “以前一年就一代,現在有人工氣候室、智能溫室的條件下可以達到一年四代,加快了品種創新的速度,科技水平顯著提高。”茹振鋼強調,科技是讓老百姓走向幸福很重要的條件。小麥產量更高,老百姓收益更高、過得更好,就是對他工作最好的肯定。

“讓老百姓吃出幸福感,吃出自豪感來!”茹振鋼說這是他最大的心愿,“中國人的飯碗要牢牢端在自己的手中,裝自己生產的糧食。不僅裝滿,還要碗里的食品更香!”

茹振鋼帶領的小麥科研團隊育成的百農4199。屬高光效小麥新品種,產量優勢更加明顯。2016年修武縣5畝高產攻關田測產驗收畝產822.9kg,輝縣20畝高產攻關田實打驗收畝產791.4kg。其光合效率高,灌漿速率快,高產穩產,優質中筋,富含35種香氣物質,加工出的面粉具有小麥最原始的醇香,風味極好,不少人稱贊從“舌尖上的百農4199”品到了“媽媽的味道”。

2004年茹振鋼培育出穩定育性特征、農藝性狀符合黃淮麥區要求的低溫敏感型雄性不育育性轉換系BNS,擁有完全獨立的自主知識產權,成為我國雜交小麥研究利用的熱點。利用新轉育的BNS型不育系現已配制出強優勢組合4個,可較常規高產品種增產200-300斤,在我國最大的小麥主產區實現了雜交小麥研發的新突破。在新鄉、濟源大面積種植畝產保持在830~850公斤,在修武縣畝產最高達到898公斤。已形成了系統的配套技術體系,對于大幅度提高我國小麥綜合生產能力、搶占高技術種業制高點具有十分重要的意義,為我國種業安全、糧食安全提供了重要的農業芯片。

三、傾情教育,培育人才

茹振鋼秉承“教學-科研-生產相結合”的理念,在做好科研工作的同時,立足崗位,敬業奉獻,積極奮戰在教學工作第一線。

他用實際行動,一步一個腳印演繹著“教書育人”的神圣使命。他用學識、責任、激情和汗水彰顯著“學高為師,德高為范”的精神內涵。田間地頭、實驗室里時常有他指導科技團隊的身影,新進教師見面會上時常有他的悉心指導。

他堅持把獲得國家科技進步一等獎自己該得的那部分獎金拿出來,用于整個團隊的獎勵。他還從學校給他的獎金中拿出130萬元,設立了“大學生科技創新獎勵基金”,用來獎勵在科技創新活動中涌現出的優秀學生。

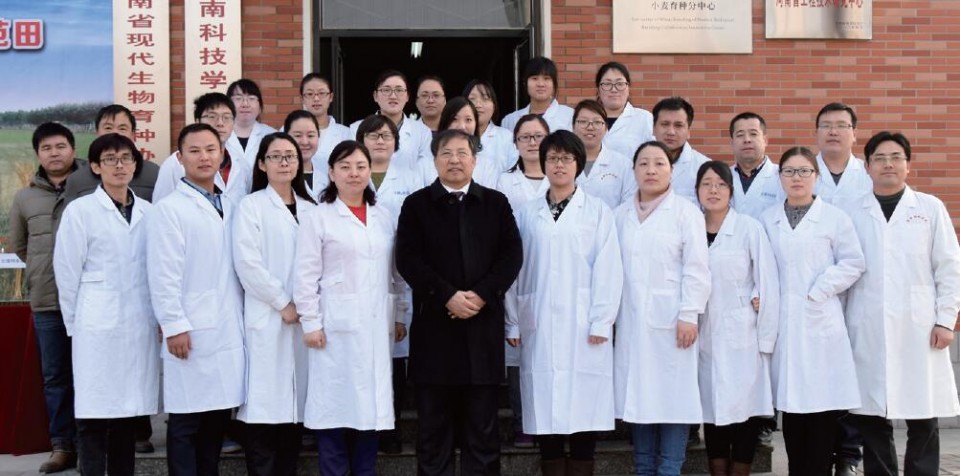

從教38年來,他不僅成就了一批領先世界的育種技術,也為中國育種科研播撒下了一批“人才種子”。他帶領的小麥科技創新團隊擁有40名集農學、分子生物學,乃至材料工程學等專業的中、高級職稱創新人才,融多學科、多專業人才于一體的小麥科技創新團隊。

茹振鋼先后獲得全國糧食生產突出貢獻農業科技人員,全國杰出專業技術人才、全國先進工作者、全國優秀共產黨員、全國模范教師、國家科學技術進步一等獎、何梁何利科學技術進步獎、河南省科學技術杰出貢獻獎、莊巧生小麥研究貢獻獎、河南省糧食生產先進工作者、河南省優秀專家、黨和人民滿意的好老師、河南首屆最美教師等諸多榮譽。

“任何時候,我首先都是一名教師,教書育人是我義不容辭的責任。”茹振鋼每天的工作從高校教師到科研工作者,再到走向社會與農民群眾、生產第一線的基層干部打交道。他堅信只有了解農業生產,對老百姓有感情,才能更加負責地服務好人民。

![]() 河南日報報道:

河南日報報道:

![]()

河南日報客 發布時間:2019-09-18 趙利敏

無邊的麥田,猶如無垠的大海,輕風搖翠,散發出陣陣清香。朝陽的金光,盡情地照射著這萬頃麥海,泛著綠油油的波浪,呈現迷人的景象。

當你走在這片神奇的中原大地上,當你看到這里充滿勃勃生機的廣闊田野,當你走近這片特異突出、卓爾不群的麥子,你會不由自主地發出驚嘆和歡呼。當人們盡情享受著大自然帶來的饋贈,當人們習慣了豐足的食糧,有那么一些人,穿行在一望無際的綠野中,關注的是每一株小麥的前世今生;有那么一個人,把全部的心血和汗水傾灑在沃野里,只為培育出最優質的小麥品種,只為了最單純的心愿和最樸素的夢想。

茹振鋼,一個出生在河南沁陽的農民的兒子,從一名普通農校學生成長為中國著名小麥育種專家,并憑借黃淮第一麥——“百農矮抗58”,榮獲2013年度國家科技進步獎一等獎。

從1979年踏進中牟農校的那天起,他就與小麥結緣,小麥已成為他生命中不可或缺的一部分。含辛茹苦40年,他育成了百農62、百農64、百農矮抗58、百農4199等多個小麥品種,累計推廣面積近5億畝,增產效益400多億元。農民朋友親切地稱他為“糧財神”!

是的,40年來他奮斗的青春軌跡,見證著改革開放的光輝歷程,伴隨著祖國的日益富強。不僅磨礪了自己,成就了中國的雜交小麥,更充盈了祖國的座座糧倉,筑牢著我國糧食安全的屏障。

初心 苦澀記憶激發奮斗夢想

1958年,茹振鋼出生在河南沁陽南關一戶普通的農民家庭,出生后不久便趕上了三年自然災害。時代在茹振鋼身上刻下的烙印是“饑餓”二字。讓他印象深刻的是,那時候每個人的肚子里整天都是咕咕叫的,看見吃的恨不得搶起來。

盡管母親每天跑到十多里開外的荒地上采回半籃野菜,也無濟于事,孩子們正齊刷刷地長個,奶奶的腿肚子往下一按,一個深坑半天不會起來。記憶中最深刻的畫面,是每天早上母親塞給他手中的一塊紅薯窩窩,而這也是“從父母和弟妹口中摳出來的”;懵懵懂懂中,茹振鋼意識到了糧食對人的重要性,在他看來,“能吃飽就是一件了不得的事”。

在他心中難以磨滅的記憶還是那位未曾謀面就夭折的哥哥。茹振鋼姊妹六個,大哥3歲時就因為饑餓夭折了。很多年過去了,提起往事他仍禁不住淚流滿面。

就是這些苦澀的記憶,讓他生出為糧食豐收而不懈奮斗的夢想,那也是一份長久的埋藏在心底的渴望。

萌芽在刻苦學習中綻放青春

糧食的奇缺,種植的艱難,總是讓農村的孩子更有毅力背負起遠大的理想。

距離茹振鋼家西邊幾百米處的清代明吏曹謹墓園,讓茹振鋼從小就感悟到人生的價值。他想,將來能否也像曹謹那樣,成為一個對社會有用的人,為社會做一番大事業呢?

1977年春天,恢復高考的消息傳到了沁陽一中,班主任老師開始給大家打氣,鼓勵大家參加高考。1978年,茹振鋼以應屆畢業生身份參加了當年春季舉行的高考,然而那年他的錄取通知書卻遲遲沒有收到。征兵時節,懷著對軍人的崇拜、對軍營的憧憬,他參加了當年的冬季招兵。

“當時去當兵就已經做好了充分的思想準備,哪怕為祖國犧牲了那也是光榮的!”茹振鋼是帶著這個單純而堅定的想法在新兵營里積極參加訓練的,但他仍不忘在訓練的間隙看書,用知識來武裝自己,準備在軍營的大舞臺施展才華,報效祖國。

翌年2月,他卻收到了來自大學的錄取通知書。面對這份遲來的農業院校的錄取通知書,茹振鋼一時陷入了進退兩難的境地。恰好部隊首長主動找他談話:“我曾看見你在路燈下看書,看得出來你是一個能吃苦的積極上進的同志,我們國家需要有更高文化知識的人才,你就去大學里繼續深造吧。”最終,在部隊首長的鼓勵下,茹振鋼才重返校園。

進入大學,茹振鋼的那份動力絲毫沒有消減。他相信搞好農業也能為國家建設作出巨大的貢獻,也開始憧憬人人都能過上“天天吃白面”的好日子。為此,茹振鋼每天起早貪黑地學習,老師提到的國內外書籍材料他都要盡力找到、讀懂。經過三年努力學習,茹振鋼奠定了扎實的農業、植物生理方面的理論基礎。

前行 開啟小麥育種生涯之門

激揚青春,為祖國奉獻,向夢想前行,方不負韶華。

能夠在成長的路上望見一座指引方向的燈塔,是一件極為幸運的事。茹振鋼便是這樣一個幸運的人。1981年大學剛畢業,他就被全國著名小麥育種專家、百泉農專教授黃光正給挑去當助手了,這也從真正意義上開啟了他小麥科研的征途。

黃光正教授對于這位他親自挑選的助手、愛徒,在科研工作上給予了極大的幫助。剛剛到黃教授身邊的那一年,茹振鋼不僅是黃教授的助手,同時還在黃教授的安排下兼做圖書館管理員、農學系駐遺傳育種實驗室實驗員、農學系資料員。茹振鋼每天的生活都被各種各樣的工作塞滿,一整天忙下來,全身疲乏不堪。茹振鋼明白這種高飽和的工作量正是黃光正教授有意為他安排的。那兩年,茹振鋼把有關小麥育種的資料和書籍翻了個遍,在無形中打牢了未來科研道路的基礎。

然而,天有不測風云。黃光正教授由于長期勞累,于1988年3月檢查出了肝癌,藥石無功,很快便于當年5月溘然長逝了。

森森大樹倒了,哪里去找依靠?近八年來,茹振鋼協助黃教授培育“百農”系列小麥良種,所做出的成績,深受黃教授的贊許。黃教授去了,難道“百農”系列良種的培育工作也就此半途而廢了嗎?自己又是如此年輕稚嫩,缺乏閱歷,能挑起老師留下的重擔嗎?但是這副擔子自己不挑,不就永遠地扔下了嗎?

回想起和老師不斷碰撞與交融、共鳴與升華的情景,茹振鋼痛苦萬分。從黃光正教授身上,他看到了農業對國家建設、經濟發展產生的巨大能量,也見證了自己從兒時便夢想的“天天都能吃上白面”的情景是怎樣實現的。

他的熱血又沸騰起來。他繼承老師的遺志與精神,在農業科學研究的路上繼續創造與收獲,在此后的30多年中,黃光正教授的囑托一直是茹振鋼前進的動力。

寒冬里,為了選育抗寒性小麥品種,茹振鋼常常獨自一人成晌成晌地蹲在小麥試驗田里觀察小麥長相,記載小麥試驗的科學數據,對成千上萬株麥苗一株一株地仔細甄選。雙手凍木了,他吹口熱氣哈一哈;面頰凍紅了,他用雙手捂一捂;兩腳凍疼了,他使勁兒跺跺、蹦蹦活動一下,舒展舒展筋骨,疏通疏通血脈。從此,一個頭戴棉軍帽、身裹軍大衣的身影就成了輝縣小麥試驗田里的一道風景。

酷暑里,為了選育小麥籽粒飽滿的良好性狀,茹振鋼戴著草帽、掛著水壺、披著毛巾,像追趕麥浪一樣工作在小麥試驗田里。烈日當空,當太陽像火球一樣把熾熱的光芒撒向大地的時候,當燙臉的干熱風如同火焰滾滾而來的時候,唯有茹振鋼,像勇敢的趕海者一樣,仍在追趕著麥浪沖向麥海深處。

成功的背后都有不為人知的辛酸。小麥育種這條路,只有經歷過迷茫和困惑,耐得住平庸與寂寞,守得住初心和使命,方可看得見開花結果。

筑夢 成就累累科研碩果

“為國出力,匹夫之責;為黨奉獻,黨員之任。”茹振鋼懷著為黨為國奉獻的信念,在育種道路上付出著驚人的努力和汗水,在希望的田野上澆筑著綠色的夢想。與田野為伴,同小麥為友,是40年來茹振鋼生活最真實的寫照。從1979年研究“鄭引一號”遺傳性狀算起,茹振鋼已經從事小麥育種工作整整40年。

從跟隨恩師繁育和推廣百農3217,到主持培育百農62、百農64、百農160、百農矮抗58、百農418和百農4199等多個品種,他為黃淮小麥主產區提供了優質種源,走過了一條漫長而充實的小麥育種之路。

茹振鋼時常深入農村、深入生產第一線,考察、指導小麥生產,推廣小麥生產新技術。在我國黃淮麥區的田間地頭,都留下了他的身影。

矮抗58——黃淮第一麥1996年的一天,茹振鋼到大田考察生產。一位老農高興地向他炫耀:“茹老師,你看看俺的麥子,長得多好呀,穗子又多又大,今年可是要大豐收啦!”看到他那個喜悅的勁兒啊,茹振鋼特別開心。可是,晚上一場暴風驟雨突如其來,放眼望去,一大片麥子,就像被石磙碾過的一樣,平鋪在地。老農低著頭在麥田地唉聲嘆氣。大事不妙啊,麥子倒伏,產量就要下降一大截,嚴重影響農民的收入,農民朋友一年的心血幾乎泡湯了!

這件事給茹振鋼帶來很大的觸動。他暗下決心,一定要培育出讓農民朋友種著放心的好品種!從1997年開始,他對成千上萬株小麥進行選育,經過4年的努力,終于選出一個長得十分理想的小麥新品種——“百農矮豐66”!

然而,就在茹振鋼滿心期待收獲喜悅時,河南大部分地區出現連續降雨,麥田持續積水,本來表現良好的“百農矮豐66”突然成片成片死亡。

那一年,試種的“百農矮豐66”幾乎絕收。這一晴天霹靂一下子擊垮了他!他病倒了,高燒不退,蓋三床被子還覺著冷。

怎么會出現這樣的情況?到底是哪個地方出現了問題?難道真像大家說的:一個育種專家培育一至兩個品種,科研生命就到頭了?他心有不甘。

挫折,有時候也會像一片沙漠,試圖使人迷失方向。然而自信者永遠不會迷失方向。

“面對困難,不倒下,不屈服,勇敢地去戰勝困難,這才是我這個共產黨員應該具有的品質。”他再次鼓足勇氣,站了起來。

不等病好,他就緊趕著跑到試驗田。經過十幾天的詳細觀察,終于找到了問題的根源。“百農矮豐66”的根系雖說下扎得很深,耐旱性好,但是表層水平方向上長的根數量太少,所以就不耐淹,不耐濕,才會出現大面積死苗。

于是,他帶領科研團隊,設計建造了能產生10級大風的數字化風洞,用來研究小麥的抗倒性;建造地下小麥根系觀察走廊,觀察小麥根系的生長發育特點與立體分布,研究小麥的耐濕性、耐旱性……歷經無數次的挫折和困難,2005年一個嶄新的小麥品種矮抗58終于誕生了!它解決了高產容易倒伏、矮稈容易早衰、高產不抗病不優質等一系列科學難題,豐富和發展了小麥抗倒性評定與根系選擇的理論和技術,實現了小麥產量大幅度提高,畝產由原來的500公斤,一下提高到600公斤以上,最高達到782公斤。

矮抗58成了老百姓歡迎、種子企業放心、政府滿意的好品種。已連續9年被原農業部推薦為全國小麥生產主導品種,最大年種植面積達4124萬畝。2005年推廣至今,矮抗58的種植面積累計超過了3億畝,實現增產效益300多億元,被譽為“黃淮第一麥”。茹振鋼獲得2013年度國家科技進步獎一等獎,受到了習近平總書記的親切接見!

矮抗58這個品種讓農民朋友增收了,富裕了。茹振鋼也欣慰地笑了。

百農4199——媽媽的味道 走進新鄉縣朗公廟鎮小麥千畝園區示范田,只見長長的麥穗挺著濃密的鋒芒,鋒芒根部開出一朵朵小小的白花。它們直挺挺、密匝匝、齊展展、沉甸甸的長勢和氣度,顯得格外與眾不同,有如威武雄壯的大軍方陣一樣,蘊藏著估不透的威力,這就是最新品種百農4199,是茹振鋼嘔心瀝血20余年培育成功的高光效小麥。

“最好的飯菜就是媽媽的味道,農業育種要讓食物留住原有的醇香。”茹振鋼說,“中國人不僅要吃飽,更要吃得好,吃得香。”

“餐桌上需要什么,溫飽水平的消費者需要什么,經濟富裕、追求品位的消費者需要什么?這些就是農業供給側結構性改革要解決的問題。”茹振鋼說。

“要做好饅頭,關鍵要有好麥子。”在小麥實現穩產高產后,茹振鋼把重點轉向了品質。

早在1983年的春天,百泉農專(河南科技學院前身)圖書館新進了一本由南京農學院翻譯的名叫《生態學》的小冊子。茹振鋼剛讀完前言就喜不自禁地拍案叫絕,他如獲至寶似的讀完了全書,恍然大悟,他要找的鑰匙終于找到了。

原來生態學講的是環境與生物群落的關系,只有特定的群體才能適應特定環境,而特定群體的特征是由特定環境賦予的。根據這個規律,他又想到了區域育種的緊箍咒問題。他認為,作物育種須把兩者結合起來,要根據環境確定群體。經過抽象和概括,在他的頭腦中萌生了一個“生態育種學”的全新的概念。

為此,茹振鋼在全球采集小麥樣本,選擇了200個研究樣本進行對比。經過3年研究,他發現靠近地球兩極的小麥耐弱光,葉片薄、葉片顏色黑,靠近赤道的小麥耐強光,葉片厚、葉片顏色淺,于是將兩者結合,培育了葉片既厚且顏色深的小麥品種,最大程度地利用了陽光,增強了小麥的光合作用。

隨后幾年間,茹振鋼帶領團隊先后研究解決麥穗、麥稈、根系等難題,克服了掉穗、營養供給不足等問題,成功培育出高光效小麥品種“百農4199”。推廣第二年就上升為種植面積超過800萬畝的河南省第二大品種!由于光合作用強、能量大、籽粒轉換好,小麥種包含多達35種香氣物質,加工出的面粉飽含著小麥最原始的醇香,不少人稱贊吃到了“媽媽的味道”。

圓夢糧食安全要掌握在自己手中

微風輕撫,金色麥浪搖曳。站在麥香拂面的雜交小麥試驗田里,茹振鋼幸福得如同眼望豐收的農家老漢。

在人類數千年的農耕歷史中,小麥、玉米、水稻逐漸成為人類賴以生存的三大主糧。自從有了雜交技術,美國人首先改變了玉米種植的歷史,利用雜交技術使玉米產量得到跨域性提升;我國科學家袁隆平利用雜交水稻技術養活了13億多中國人口,使中國在農業領域頂起了世界的一角。而小麥作為三大主糧之一,在世界100年的研究進程中,卻一直無法解決其雜交育種中存在的難題。

關鍵核心技術是要不來、討不來、買不來的。為了給糧食生產儲備新成果,我們育種要秉承“推廣一代、儲備一代、研發一代、設想一代”的新理念,引領小麥生產不斷向前發展。“手中有糧心不慌。主糧尤其是小麥,關系到國家安全,關系到十幾億人的吃飯問題,科學技術的主動權必須掌握在自己手里。”茹振鋼說。

真所謂器大者聲必閎,志高者意必遠。

我國是擁有近14億人口的農業大國,糧食生產、種業發展要走在世界前頭,絕不能受制于人!茹振鋼鼓起勇氣,帶領團隊,向世界100年、中國60年都沒有攻克的難題——雜交小麥發起了“總攻”。

時常有人勸茹振鋼,您現在的成績已經很大了,再去碰雜交小麥,不怕砸了自己的招牌?茹振鋼堅定地表態:“只要是國家需要,人民需要,我就要干!我身處‘祖國糧倉,國人廚房’的河南,我就要為河南小麥作出更大的貢獻,確保國家的糧食安全。”

機會總是青睞有準備的人。1996年,茹振鋼在輝縣試驗田發現了一株特殊的麥子。正常的小麥在開花授粉后穎殼都一個個完全關閉,它則是穎殼完全張開。茹振鋼激動無比:“這豈不是我做夢都想找到的小麥‘野敗’嗎!”

從這個異常的小麥植株上,經過嚴格的套袋自交,僅僅收獲了6粒種子。僅有的6粒種子,經過十余年的改良和雜交,終于在2004年,育成了溫敏雄性不育系BNS,它具有不育徹底、轉換徹底、恢復徹底的特性,為小麥雜交種利用奠定了基礎。同時獲得了國家“973”“863”項目的支持,屬國內領先水平,是實現小麥雜交制種兩系化的希望。

“現在被我們熟知的小麥品種都是常規品種,而雜交小麥就好比是把兩種不同動物的優點集成到了一起。”目前BNS已進入全國聯合攻關階段,有望近年大面積推廣,實現小麥畝產量普遍提高200~300斤的目標。

對于這場即將到來的雜交小麥革命,茹振鋼顯得平靜而從容,他說,科學研究應該放眼未來,“眼前應用一個,往前看一個,再往后展望一個”。

BNS型雜交小麥是我們中國的原創和發明,讓中國小麥研發站到了國際種業競爭的制高點,也讓中國人的飯碗更加牢固地端在了自己的手中。

手記

歲月不居,時節如流。沒有篳路藍縷的傳奇,也沒有泣血當歌的故事。只是一路攀爬,一路耕耘。

此刻他就坐在我的對面,三步之遙。雖戴著一副眼鏡,但雙目光亮有神,曬得活脫脫一個農夫。臉,黝黑發亮;嗓子,嘶啞得讓人心疼。他就是這樣一位不畏艱難、大膽創新的小麥科研育種的探索者,一位博雅智慧、極具感染力的三尺講臺的傳道授業者。

“我這大半輩子就只專心做了兩件事,育種和育人。”茹振鋼說,“我的一生都在做小麥育種工作,感受最深的,是祖國的日漸富強給科研工作注入了巨大的動力,才使得中國的育種事業在世界上擁有絕對的話語權。”

如同當年黃光正教授吸引著茹振鋼一般,如今,茹振鋼也如一塊磁鐵,用自己的科研熱情與人格魅力吸引著越來越多的人加入到他的團隊。帶著這支逐漸壯大的團隊,以及那顆懷抱理想的赤子之心,茹振鋼在一望無際的金子般的麥田中,見證著耕耘與收獲,見證著風吹麥浪時,豐收的夢想一點點照進現實。

專家簡介

茹振鋼,男,漢族,中共黨員,1958年12月生,河南沁陽人,黨的十九大代表,中原學者,享受國務院特殊津貼,河南省優秀專家。現為河南科技學院小麥中心、河南省雜交小麥技術工程中心教授。

曾獲全國優秀共產黨員、全國杰出專業技術人才、全國先進工作者、全國模范教師、全國糧食生產突出貢獻農業科技人員等稱號,獲國家科技進步獎一等獎、何梁何利科學技術進步獎、莊巧生小麥研究貢獻獎、河南省科學技術杰出貢獻獎等獎勵,多次受到黨和國家領導人的接見。

本文刊登于2019年9月18日河南日報7版,是中原風“我和我的祖國”征文。

編輯:河南日報文藝部

![]() 央廣網報道:

央廣網報道:

![]()

2015-05-30 07:00 央廣網

央廣網北京5月30日消息(記者任磊萍 李凡 河南臺花梔子 贠榮臣)據中國之聲《新聞和報紙摘要》報道,河南科技學院教授茹振鋼培育出的小麥品種抗病高產,廣泛應用于國內三分之二的小麥主產區,被老百姓稱為“糧財神”。15-5-30 新聞和報紙摘要全文>>>

5月的河南大地,良田廣闊,麥浪金黃。在河南省輝縣市的一塊試驗田里,茹振鋼戴著草帽,拿著竹竿撥動著麥桿兒。

記者:你為什么要去撥拉它?

茹振鋼:撥拉它就是看它的稈子的彈性如何,基本上能夠感覺到它的抗倒能力。

記者:你一撥就知道了。

茹振鋼:哎,對對對。

以前,我國的小麥品種基本上是耐低溫不耐高溫,高產不抗倒伏。茹振鋼帶著他的團隊常年“泡”在田間地頭,力求站在“前人的肩膀”上創新圖強,終于在2002年育出了高產、高抗性、高耐性的“矮抗58”。

茹振鋼: 我們有四萬五千個樣本,連續研究了6年的時間,尋找規律。大冷的冬天,要在地里邊,從白天觀察到晚上。所以,解決科學難題啊,它是需要付出的。矮抗58品種,老百姓不僅高產而且高效,畝產一般都能夠達到1200斤到1300多斤。

靠種糧食吃飯的農民知道,種茹教授的種子,每畝地能多打150-200斤糧食,這些糧食的錢能夠平掉種子、化肥和農藥的錢,茹教授就是幫他們增加糧食收入的“糧財神”。

河南新鄉縣朗公廟鎮毛莊村種糧大戶李德嶺:這個品種是太難得了。種別啥品種,你一試都不行,不是倒伏,就是凍害,或者產量不如它。所以說種植又簡單,產量又高又穩,妥了。

如今,“矮抗58”廣泛應用于小麥的生產和研發當中。河南科技學院小麥研究中心品種創新研究室主任李淦是茹振鋼多年的助手。他表示,從2005年至今,“矮抗58”累計種植面積達到2.6億畝,增產小麥107.1億公斤,創直接增產效益200多億元,被譽為“中國第一麥”。

李淦:在小麥這個領域,通過我們科研人員的努力,話語權還是掌握在我們手里。現在在小麥主產區,有2\3的種子都是來源于‘矮抗58’,或者是‘矮抗58’的后代。”

如今,茹振鋼培育出的更加高產的小麥良種正在大面積推廣應用。眼下茹振鋼帶領他的科研團隊正在與時間賽跑,進行著比“矮抗58”更領先的雜交小麥新品種的研究,而且已經取得了重大突破,這將為保障國家糧食安全增添新的砝碼。

茹振鋼:水稻上袁隆平院士占據了制高點,小麥這一塊我正在努力由常規品種向著雜交小麥做著努力,現在已經取得了很好的進展。不僅給老百姓送上好品種,還得送上能聽的懂,用得上,能用得順的好技術,一結合,老百姓才能夠真真正正的高產,我們國家的糧食安全就有保障了。

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。