張榮華,男, 1938年生,中國地質科學院礦產資源研究所研究員,教授、博士生導師。我國地球化學動力學學科帶頭人,地質礦產部地球化學動力學開放研究實驗室主任和實驗室學術委員會副主任。

張榮華,男, 1938年生,中國地質科學院礦產資源研究所研究員,教授、博士生導師。我國地球化學動力學學科帶頭人,地質礦產部地球化學動力學開放研究實驗室主任和實驗室學術委員會副主任。

教育及工作經歷:

1963年畢業于北京大學地質系地球化學專業;

1966年中國地質科學院研究生院畢業后開始從事礦床研究。

上世紀80年代初,赴美國先后在加里福尼亞大學伯克利、普林斯頓大學進修和合作研究;后又與康乃爾大學等許多科學家合作,累計五年,在美國探索地學前沿。

從事地球化學動力學實驗與理論、極端條件下物質性質、礦床學和成礦作用地球化學及地球深部流體領域的研究。

承擔科研項目情況:

1、自然基金項目:礦物在熱液系統內的化學動力學和物質遷移。

科研成果:

1、"高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、整合技術",榮獲2010年度國家技術發明二等獎。

2、開放體系化學動力學實驗和成礦作用地球化學及重要金屬礦來源-遷移-堆積過程(中國地質科學院礦產資源研究所,張榮華、胡書敏、姜璐、童建昌、李小平、張雪彤、喻文兵、李以圭、王軍、蘇艷豐)2004年度國土資源科學技術獎二等獎。

3、地球深部高溫高壓流體實驗(裝置)和原位探測方法、技術及應用 張榮華、胡書敏、張雪彤、王勇、丁昌明、許愛忠、顧永泉、張立中、龔慶杰、蘇艷豐2006年度國土資源科學技術獎二等獎。

發明專利:

獲得6項國家發明專利和2項實用新型國家專利,另外申請1項美國發明專利。

1、超臨界流體氣液相分離裝置 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國專利】張榮華; 中國地質科學院礦產資源研究所2004-07-07

論文專著:

在國內外發表論文220多篇,其中SCI收錄36篇,SCI引用180多次,EI收錄11篇。

出版專著:

1、《礦物在熱液內化學動力學和物質遷移》張榮華等著 科學出版社 1992.07 ;

2、《開放體系礦物流體反應動力學》張榮華 科學出版社1999-02-01 ;

3、《重要金屬礦來源、遷移和堆積過程和化學動力學》著 譯 者:張榮華 科學出版社 2006-01-01 ;

4、《長江中下游典型火山巖區水-巖相互作用》張榮華等著 中國大地出版社 2002 。

發表中文論文:

1 臨界區的礦物與水反應的化學動力學與礦石成因 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第12屆學術年會論文集 2009-04-01

2 高溫高壓下鐵鎂礦物和玄武巖與水反應的固液界面 張雪彤; 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第12屆學術年會論文集 2009-04-01

3 高溫超高壓含金屬流體 胡書敏; 張榮華; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第12屆學術年會論文集 2009-04-01

4 地球深部含金屬流體和礦石成因 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】全國成礦理論與深部找礦新方法及勘查開發關鍵技術交流研討會論文集 2010-03-27

5 西秦嶺造山帶水熱事件的同位素演化 張榮華; 胡書敏; 蔡俊軍 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院地質研究所 【中國會議】同位素地質新進展:技術、方法、理論與應用學術研討會論文(摘要)集 2003-11-01

6 研究地球深部流體上升到中地殼的科學問題 張榮華; 胡書敏 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所; 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國地球物理學會第二十屆年會論文集 2004-10-01

7 地球內部流體的實驗觀測新途徑 張雪彤; 張榮華; 胡書敏; 劉濤; 謝亞寧; 杜永華 中國地質大學材料科學與工程學院; 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所; 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所; 中國科學院高能物理研究所北京同步輻射重點實驗室 【中國會議】中國地球物理學會第二十屆年會論文集 2004-10-01

8 銅在氣/液相之間分配的初步實驗研究 尚林波; 胡瑞忠; 張榮華; 樊文苓 中國科學院地球化學研究所礦床地球化學重點實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第十屆學術年會論文集 2005-04-01

9 地球深部高溫高壓流體實驗(裝置)和原位探測方法、技術及應用 張榮華; 胡書敏; 張雪彤; 王勇; 丁昌明; 許愛忠; 顧永泉; 張立中; 龔慶杰; 蘇艷豐 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室 【中國會議】“十五”重要地質科技成果暨重大找礦成果交流會材料二——“十五”地質行業獲獎成果資料匯編 2006-12-01

10 大洋中脊探測一項新進展-研制成功的新型高溫高壓化學傳感器 張榮華; 胡書敏; 張雪彤; 王勇; 許愛忠 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】“十五”重要地質科技成果暨重大找礦成果交流會材料四——“十五”地質行業重要地質科技成果資料匯編 2006-12-01

11 大洋中脊熱水探測的新發展-用于深海熱水噴口(黑煙囪)的高溫高壓化學傳感器研制成功 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】“十五”重要地質科技成果暨重大找礦成果交流會材料四——“十五”地質行業重要地質科技成果資料匯編 2006-12-01

12 開放體系化學動力學實驗和成礦作用地球化學及重要金屬礦來源-遷移-堆積過程 張榮華; 胡書敏; 姜璐; 童建昌; 李小平; 張雪彤; 喻文兵; 李以圭; 王軍; 蘇艷豐 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室 【中國會議】“十五”重要地質科技成果暨重大找礦成果交流會材料二——“十五”地質行業獲獎成果資料匯編 2006-12-01

13 CODATA中國理化數據庫 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】“十五”重要地質科技成果暨重大找礦成果交流會材料四——“十五”地質行業重要地質科技成果資料匯編 2006-12-01

14 用金剛石壓砧實驗研究極端條件下水熱系統 胡書敏; 張雪彤; 張榮華 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第11屆學術年會論文集 2007-04-01

15 地球深部流體臨界區和水巖相互作用化學動力學 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【中國會議】中國礦物巖石地球化學學會第11屆學術年會論文集 2007-04-01

16 在高溫壓下的循環溶液內礦物溶解作用化學動力學 張榮華; Posey Dowt J.; Hellmann R.; Crerar D. 中國地質科學院礦床地質研究所; 美國普林斯頓大學地質地球物理系 【中國會議】中國地質科學院文集(20) 1990-06-30

17 礦石、礦床和成礦的分帶性與自相似 張榮華; 胡書敏 地礦部地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦床地質研究所; 中國地質科學院礦床地質研究所 【中國會議】中國地質科學院地質研究所文集(29—30) 1997-06-30

18 “事實才是定盤的星”——記郭文魁院士教我們怎樣做學問 俞志杰; 張以誠; 劉蘭笙; 張榮華 地礦部地質調查局; 中國礦業報; 中國地質科學院; 中國地質科學院 【中國會議】中國地質科學院地質研究所文集(29—30) 1997-06-30

19 中地殼的流體和水巖反應動力學實驗及地球物理涵義:1.400℃玄武巖—水體系實驗研究 張榮華; 張雪彤; 胡書敏; 黃文斌 地球化學動力學實驗室 中國地質科學院礦產資源研究所 【國際會議】中國地球物理2012 2012-10-16

20 中地殼的流體和水巖反應動力學實驗及地球物理涵義:2.在20℃~435℃正長巖與水體系實驗研究 張雪彤; 張榮華; 胡書敏 地球化學動力學實驗室 中國地質科學院礦產資源研究所 【國際會議】中國地球物理2012 2012-10-16

21 中地殼的流體和水巖反應動力學實驗及地球物理涵義:3.在435°C水—巖體系的電導率原位測量實驗 胡書敏; 張榮華; 張雪彤 地球化學動力學實驗室 中國地質科學院礦產資源研究所 【國際會議】中國地球物理2012 2012-10-16

22 高溫高壓下礦物材料與水溶液反應的表面研究 張雪彤; 張榮華 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室 【國際會議】第31屆國際地質大會中國代表團學術論文集 2000-08-01

23 用金剛石壓砧和FT-IR原位譜研究近至超臨界流體 胡書敏; 張榮華 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室 【國際會議】第31屆國際地質大會中國代表團學術論文集 2000-08-01

24 實驗研究地球內部流體性質及演化 胡書敏; 張榮華; 張存洲; 張雪彤 地球化學動力學開放研究實驗室; 礦產資源研究所; 中國地質科學院; 中國地質科學院; 南開大學物理學院; 中國地質科學院/中國地大研究生院 【國際會議】第四屆世界華人地質科學研討會論文摘要集 2002-05-01

25 在跨越臨界態條件下的礦物與水溶液的反應動力學 張榮華; 胡書敏; 喻文兵; 張雪彤; 王軍 國土資源部地球化學動力學開放研究實驗室; 礦產資源研究所; 中國地質科學院; 中國地質科學院 【國際會議】第四屆世界華人地質科學研討會論文摘要集 2002-05-01

26 臨界態附近玄武巖-海水相互作用化學動力學 黃文斌; 張榮華; 胡書敏 中國地質圖書館; 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】礦物學報 2011-12-15

27 臨界區流體與礦物和巖石在地球內部極端條件下的反應 張榮華; 張雪彤; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】地學前緣 2009-01-15

28 地球內部極端條件下流體和物質相互作用:透過金剛石窗口探測地球深部流體 張榮華; 張雪彤; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】地學前緣 2009-01-15

29 廬江-樅陽礦集區深部結構與成礦 董樹文; 高銳; 呂慶田; 張季生; 張榮華; 薛懷民; 吳才來; 盧占武; 馬立成 中國地質科學院; 中國地質科學院地質研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】地球學報 2009-06-15

30 廬樅盆地正長巖類地球化學特征及成因探討 李洪英; 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】吉林大學學報(地球科學版) 2009-09-26

31 液相法制備銻摻雜二氧化錫(ATO)材料研究進展 許愛忠; 張榮華 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】化工新型材料 2009-09-15

32 大洋中脊噴口區熱水與玄武巖反應動力實驗 張榮華; 張雪彤; 胡書敏; 黃文斌 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】礦物學報 2009-12-15

33 含金屬流體亞臨界區出現氣液相分離與氣體遷移金屬 張榮華; 胡書敏; 張雪彤; 許愛忠 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】礦物學報 2009-12-15

34 揭示地球奧秘 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】現代物理知識 2010-04-18

35 安徽廬樅盆地羅河鐵礦水巖反應化學動力學實驗 黃文斌; 張榮華; 胡書敏 中國地質圖書館; 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】地質通報 2010-10-15

36 廬樅火山盆地深部巖石與成礦過程 張榮華; 張雪彤; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】巖石學報 2010-09-15

37 廬樅火山盆地玄武巖與流體相互作用 胡書敏; 張榮華; 張雪彤; 黃文斌 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】巖石學報 2010-09-15

38 實驗研究極端條件下水溶液及其意義 胡書敏; 張榮華; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】礦床地質 2010-09-15

39 在臨界和超臨界條件下礦物(巖石)與水反應的化學動力學 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】礦床地質 2010-09-15

40 火山巖石與水反應的巖石表面變化與流體性質影響 張雪彤; 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】礦床地質 2010-09-15

41 中地殼的水和水巖相互作用實驗及其地球物理涵義 張榮華; 張雪彤; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 【期刊】地球物理學報 2010-09-15

42 西秦嶺上古生代地層變質作用與大型Pb、Zn礦集區地球化學 張榮華; 胡書敏; 王勇; 王軍; 龔慶杰 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學研究實驗室 【期刊】礦床地質 2002-12-31

43 中川巖體周圍金礦特征及物質來源分析 王勇; 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院礦產資源所國土資源部地球化學動力學開放研究實驗室 【期刊】礦床地質 2002-12-31

44 使用金剛石壓砧研究地球內部過程 胡書敏; 張榮華; 張雪彤; 盧韌 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】礦床地質 2002-12-31

45 深部流體攜帶金屬進入地殼的地質調查和實驗 張榮華; 胡書敏; 王軍; 張雪彤 地球化學動力學開放研究實驗室中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】礦床地質 2002-12-31

46 地球化學場分形維數的計算方法及其C++函數實現 龔慶杰; 向運川; 張榮華; 韓東昱 中國地質大學地球科學與資源學院; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質調查局發展研究中心 【期刊】礦床地質 2002-12-31

47 土壤地球化學勘查在天水黑溝金礦區的應用 龔慶杰; 余超; 張榮華; 王勇 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質大學地球科學與資源學院; 甘肅省地勘局第一地質礦產勘查院 【期刊】礦床地質 2002-12-31

48 在熱液內金屬鉛的物種形式原位觀測實驗 胡書敏; 張榮華; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 北京 【期刊】礦床地質 2006-08-30

49 中地殼的地球化學動力學和礦石成因 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 北京 【期刊】地球學報 2006-10-30

50 大洋中脊熱水探測與新型傳感器 張雪彤; 張榮華; 胡書敏; 王勇 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 地球化學動力學實驗室; 地球化學動力學實驗室 【期刊】地質論評 2006-11-15

51 上地幔超高壓流體的金剛石壓砧實驗研究 胡書敏; 張榮華; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所 地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所; 地球化學動力學實驗室 【期刊】地質學報 2006-10-15

52 金銅在氣相中的遷移實驗及礦石的成因 張榮華; 胡書敏; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 北京 【期刊】礦床地質 2006-12-30

53 安徽銅陵胡村矽卡巖型銅礦水-巖反應動力學實驗研究 李進文; 裴榮富; 張榮華; 梅燕雄; 胡書敏; 王軍 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 北京 【期刊】高校地質學報 2007-06-20

54 中地殼溫度壓力條件下的水-巖作用化學動力學實驗 張榮華; 張雪彤; 胡書敏; 蘇艷豐 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 北京 【期刊】巖石學報 2007-11-15

55 中地殼的水-巖作用對相關的地球物理性質影響 張榮華; 張雪彤; 胡書敏; 蘇艷豐 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室 北京 【期刊】巖石學報 2007-11-15

56 沸石與酸性水溶液反應的動力學機制 張雪彤; 張榮華 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質大學材料科學與工程學院 北京 【期刊】物理化學學報 2005-06-15

57 實驗研究巖石圈深部流體及相關科學問題 張榮華; 胡書敏; 王軍; 張雪彤 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 地球化學動力學開放研究實驗室; 地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質大學 【期刊】地球學報 2004-02-29

58 柿竹園鎢多金屬礦床形成機制的物理化學分析 龔慶杰; 於崇文; 張榮華 中國地質大學地球科學與資源學院; 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】地學前緣 2004-12-30

59 關于NaClH)_2O體系臨界參數計算方法的修正 龔慶杰; 韓東昱; 張榮華 中國地質大學地球科學與資源學院; 中國地質科學院礦產資源研究所 北京; 中國地質科學院礦產資源研究所 【期刊】地學前緣 2005-03-30

60 水熱蝕變分帶和礦物-水化的反應動力學過程 張榮華; 胡書敏; 蘇艷豐 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學開放研究實驗室 北京 【期刊】地質學報 2002-08-15

61 地球內部含礦流體NaCl-H_2O體系的實驗觀測 張榮華; 胡書敏 國土資源部地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院礦床地質研究所 北京 【期刊】地質學報 1999-02-15

62 地球深部流體演化與礦石成因 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室 北京 【期刊】地學前緣 2001-12-30

63 初論郯廬斷裂的成藏成礦效應 赫英; 張戰軍; 毛景文; 張榮華 西北大學大陸動力學教育部重點實驗室西北大學地質系; 中國地質科學院礦產資源研究所; 中國地質科學院礦產資源研究所 陜西西安; 陜西西安 【期刊】大地構造與成礦學 2002-03-30

64 超常態物質狀態固液反應動力學及其對全球科學的意義 張榮華 中國地質科學院 【期刊】電子科技大學學報 1994-12-28

65 水-巖反應實驗研究現狀與進展 楊榮興; 周珣若; 張榮華 中國地質科學院 【期刊】現代地質 1995-12-20

66 螢石在流動體系內溶解反應動力學和表面化學 張榮華; 胡書敏 地質礦部地球化學動力學外放研究及驗室、中國地質科學院礦床研究所; 地質礦部地球化學動力學外放研究及驗室、中國地質科學院礦床研究所 北京 【期刊】中國科學(D輯:地球科學) 1996-02-15

67 地殼深部流體——NaCl-H_2O高溫高壓實驗觀測及其科學意義 張榮華; 胡書敏 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室; 中國地質科學院地球化學動力學開放研究實驗室 北京 【期刊】科學通報 1998-11-23

68 長江中下游地區玢巖鐵礦和塊狀黃鐵礦床的物理化學條件 張榮華 中國地質科學院礦床地質研究所 【期刊】地質論評 1981-01-31

69 高溫高壓的流動溶液內礦物-水反應動力學研究 張榮華; 胡書敏; J. Posey-Dowty; R. Hellmann; M. Borccsik; D. Crerar 中國地質科學院礦床地質研究所; 中國地質科學院地質科技信息中心; 美國普林斯頓大學地質地球物理系; 美國普林斯頓大學地質地球物理系 北京 【期刊】中國科學(B輯 化學 生命科學 地學) 1989-11-27

70 在高溫壓下的循環溶液內礦物溶解作用化學動力學 張榮華; PoseyDowtJ.; HellmannR.; CrerarD. 中國地質科學院礦床地質研究所; 美國普林斯頓大學地質地球物理系 【期刊】中國地質科學院院報 1990-04-02

71 固-液相反應體系CaF_2-HCl-H_2O內化學振蕩的發現 張榮華; M.Borcsik; D.Crerar 中國地質科學院礦床地質研究所; 普林斯頓大學地質地球物理系; 普林斯頓大學地質地球物理系 北京 【期刊】科學通報 1991-12-12

72 2010年國土資源部獲國家級科學技術獎成果簡介 “高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、整合技術” 張榮華 【年鑒】中國國土資源年鑒 2013-01-10

1、2010年度獲國家技術發明二等獎。

2、2006年度國土資源科學技術獎二等獎。

3、2004年度國土資源科學技術獎二等獎。

本刊記者/王圣媛 萬海濱

2011年1月14日張榮華在國家科學技術獎勵大會上

2011年1月14日,在人民大會堂召開國家科學技術獎勵大會,黨和國家領導人接見并為獲得獎勵的代表頒獎。中國地質科學院礦產資源研究所張榮華研究員主持的研究項目“高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、整合技術”榮獲2010年度國家技術發明獎二等獎。喜訊傳來,國土資源部系統震動了,這是國土資源部近10年來獲得的唯一一個國家技術發明獎。

獲獎后面對本刊記者的采訪,仍是從容淡定的張榮華研究員謙虛地表示:成績屬于黨和國家,屬于支持、幫助我的各位領導、老師和專家,屬于和我一道工作的所有的同志,屬于中國地質科學院礦產資源研究所地球化學動力學實驗室的成員和客座教授。感謝國土資源部和原地質礦產部、科學技術部、國家自然科學基金委員會、中國地質調查局、中國地質科學院和礦產資源研究所長期以來的大力支持!

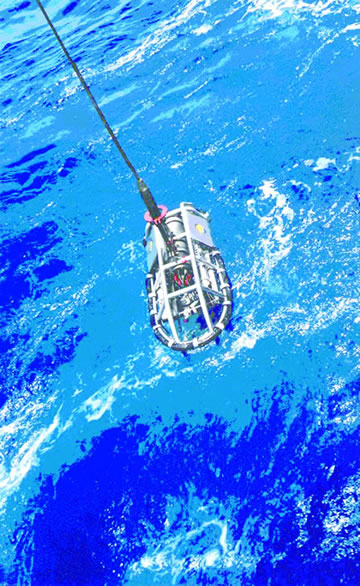

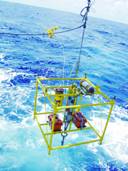

2004年張榮華等研制的集成化高溫高壓化學傳感器連接拖體裝置,在我國南海進行試驗。

一、高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、整合技術

張榮華研究員長期從事的地球化學動力學研究,屬于國際前沿的研究領域,是研究地球內部化學反應的過程,研究各種礦物、巖石在各種地質流體中的反應速率、變化規律,以探討成礦金屬來源、遷移和堆積過程。這項研究首先需要在實驗室創建模擬自然界地球內部的高溫高壓條件的實驗裝置、實驗方法技術,才能實現研究高溫高壓下反應過程,取得實驗數據。

記者:請介紹一下,您所研發的這項技術在地球深部資源、能源探測技術方面,在地球化學動力學研究領域的深遠意義和戰略價值。

張榮華:“高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、整合技術”,這一發明緣于如何面對國際發展的新趨勢新挑戰。近20年,國際地學界,從“封閉、靜止、平衡轉向開放、流動、非平衡的研究”,從“冷鑒定”到“高溫高壓原位直接觀測”探測地球深部,這是認識地球深內部物質和運動的科學前沿。特別是高壓科學有了劃時代的突破,可以用實驗方法研究地球內部的物質。

我們的發明集中在:高溫高壓流體、流動反應動力學的原位觀測裝置方法和整合技術。實現認識與探測高溫高壓下的物質有兩種方法途徑:研制高溫高壓化學傳感器和研制帶有高溫高壓窗口的反應釜,同時實驗研究高溫高壓的反應。地殼10公里下已經達到300度,深部鉆孔打到10公里下就很難了。但是,大量的地球深部的資源和能源形成于高溫度高壓下和分布于地球深部,為此,國家需要發展能對地球深部資源能源探測的關鍵技術,發展地球科學新研究領域方面急需的新儀器、新裝置、新方法。

我們的發明創造正是處在國家需要深部探測的關鍵時刻。其深遠意義和戰略價值表現在兩方面:一是直接推廣應用于深部流體的探測,用于深海和深部熱水地區,極大發展和提高了深部探測的技術領域。另一方面,加快發展探測地球深部物質、資源和能源的基礎研究。用于模擬地球內部的物質狀態的這種實驗,會進一步推動地球內部物質的探索,認識金屬資源和能源的形成和分布;同時,可以配合地球物理方法對深部探測的結果進行解釋。

目前,國家提出關于國家資源和能源發展的“358”規劃,以解決國家資源和發展長期需求問題。我們這些發明技術為實現這一規劃提供了新的機遇和關鍵技術。當然,這些發明研制的儀器還要不斷發展,要形成各行業所需要的各種類型的產品和更多的新儀器設備。

2004年張榮華等研制的集成化高溫高壓化學傳感器連接定點投放裝置,在我國南海投放到3100米海底深處試驗。

記者:從陸地和海洋的深部能源探測上講,這項技術與國外同領域的相關技術相比存在哪些特點和長處?

張榮華:目前在陸地和海洋的深部能源探測方面,這些發明的技術方法有獨特的優點和創新點。例如,高溫高壓化學傳感器可以直接用于對陸地和深海的熱水和含礦流體的探測。我們研制的高溫高壓化學傳感器可用于400度流體的酸堿度,水中的硫化氫、氫氣、氧化還原電位測量。相比國外的同類研究的技術設備,它們體積更小、更耐用、更適合極端條件下大溫度范圍直接地投放使用和長期監測。

這些傳感器可以置于高溫400度高壓流動反應裝置里,用于高溫高壓化學動力學過程的實時和原位測量。這些裝置國際市場上沒有產品。歐美的實驗室也在研制中。

我們發明的有窗口的反應腔可在400度高溫下連接紫外可見譜儀和一個流動體系,除測量溫度、壓力,還可以獲得反應產物的成分和結構;而國外的市場產品是不能在高溫大于100度情況下測量的,而且不能測量壓力。

這些發明已經做到對高溫高壓流體和流動反應過程原位測量,可以同時測量化學性質、測量物種的結構、測量反應動力學過程,實現多種方法技術的整合。發明研制使我們在這些領域走在國際前沿。更重要的是我們可以擺脫高新技術受國外發達國家控制的局面,意義是非常重大的。

![]()

二、國家重點實驗室要特別重視研制新實驗儀器設備,要鼓勵中國人自己的創新,學科才能發展

張榮華介紹說,國家級重點實驗室和國家測試中心應當是有區別的,前者是發展新學科,后者是要有專業的測試方法手段。現在存在一種傾向,我國很多的大學和研究所都在爭辦國家級實驗室,其中只有少數實驗室是下大力創新發明研制的,而有相當多的實驗室都在花大錢買國外儀器,不惜重復引進。

我們的國家級實驗室考核的指標里沒有發明研制的內容。但是,同類型的美歐實驗室里,實驗設備常常是自己研制的。靠國外市場上買來的儀器不可能有劃時代的科學發現。我認為,國家級實驗室要特別重視研制新實驗儀器設備,要鼓勵中國人自己的創新,不要搞成外國儀器的展臺,但目前這項工作還沒有引起足夠的重視。

張榮華還談到,沒有儀器發明,就沒有科學發現,這是百年物理學的經驗。我們很難設想依靠在國際市場上采購的儀器能觀測到超前的、別人沒有觀測到的現象。在科學越來越依賴于研究手段的今天,實驗手段的進步為科學家打開了新的窗口,不僅有助于理論突破,甚至可以改變科學家思路,開辟新的研究領域。美歐國家重視儀器方法發明,應當引起我們高度關注。

2004年海試前張榮華等自主研制的集成化高溫高壓化學傳感器裝載在大洋一號拖體上

記者:你是怎樣創建地球化學動力學開放研究實驗室的?在20多年研究過程中,您遇到的最大困難來自哪些方面?您又是如何克服這些困難的?

張榮華:上世紀80年代初,我赴美國,先后在加利福尼亞大學伯克利、普林斯頓大學學習和合作累計五年,我感到國外地學研究領域有很多值得學習的地方,其中很重要的方面就是,科學家一旦有了科學的靈感,認定自己“想要做什么”,為實現它,就會非常努力地去創造條件,建立自己所需要的設備,研制或改造儀器;有了條件,自己動手做實驗,取得實驗數據,不斷改進……才有了新的科學發現。當然這需要科學家有雄厚的數理化基礎,有堅韌不拔的頑強精神,才能實現這一點。

回國后,我的科研工作就是努力這樣做的。

1984年回國后,我提出的第一個自然基金項目:礦物在熱液系統內的化學動力學和物質遷移。那時候,在國外和國內這項研究都是新領域、空白領域。當時,高溫高壓下礦物的化學動力學問題實驗研究,在美國剛從其他領域如化學化工領域的方法運用到地學。我們作出的高溫高壓下礦物的溶解反應動力學數據都是空白領域的數據。當時,普林斯頓大學的David Crerar教授寫給中國地質科學院李廷棟院長的信上說:“榮華正在做的是一個沒有資料可查的新領域……是先鋒研究。”

建立地球化學動力學研究新領域,開展高溫高壓開放體系地球化學動力學實驗和理論研究,以及極端條件下(高溫超高壓)物質及相互作用研究,必須先創建一個新的科學實驗領域,必須發明一系列新的儀器或裝置,因為沒有現成的儀器可買到可使用。建立一個跨地學與物理、化學、力學的新科學領域,必須先有多學科實驗技術的集合。我們需要與國際地學界同時進行這一創新發明實驗裝置的探索性研究。國際同行認為,高溫高壓流體和流動反應原位觀測裝置、方法、技術是現代科學技術的一場革命。

回顧我所走過的道路,我遇到的最大困難還在于發明研制的深遠意義常常不是被人們理解的。所以在開始的時候是最困難的,得到的經費是不足的,我們一方面要自籌經費,艱苦奮斗,把發明研制工作堅持做下去;另一方面,要做出成績,取得更多的理解和支持。

我曾用自己節省下的錢從國外買回部分實驗設備;最初是在地下室研制成功我國第一套開放流動體系的化學動力學實驗裝置,并進行了實驗,取得了數據;我也經歷了自籌經費運行部級開放研究實驗室的時期。但同時,我也得到了許多專家,許多科技管理部門的領導和同志,尤其是得到我部我院各級領導的理解和大力支持。經20年的艱苦探索和鍥而不舍追求,先后建立了我國第一個地球化學動力學開放研究實驗室和第一個高溫超高壓流體實驗室,形成了自己的專業特色和獨特發展方向。

1991年,我作為地質礦產部基礎項目的首席科學家,用研制的流動反應裝置發現了固-液反應的自組織現象。張炳熹院士在一次地質學會的總結大會上鼓勵說:“外國人做到的,我們中國人能做到,外國人不能做到的,我們中國人也能做到!張榮華不就做到了嗎!”,張炳熹老師和許多專家的支持鼓勵和期望,激勵我不斷克服困難,不斷前進。

科學家的創新思想往往不被多數人理解,是少數派。要發明研制、要申請資助常常遇到“表決關”,往往被傳統的表決方式所否定。在當前國家有越來越多的經費投入科研項目的時期,應當為“發明”開辟“綠色通道”,不拘一格,用一切辦法鼓勵創新性研究,為它建立特殊的立項機制。

1995年張榮華已經研制出帶傳感器的高溫高壓反應釜

三、國外地學研究領域有很多值得學習的地方

記者:您認為當前國內地學研究上還存在什么突出問題?

張榮華:基本物質的科學概念在國際學界走到一個新階段。物理科學的進步、儀器發明的進步已經深入到每一個領域。從“超導”到“哈勃望遠鏡”的發展深刻影響了國際地學研究;但是,80年代我回國時,國內的地學還多是處在描述科學階段,缺少現代科學成就的應用。要有新的實驗研究和新思路,需要更真實地靠近自然界地球內部的條件,開辟從“封閉—靜態—平衡”走向“開放—流動—非平衡”的領域研究,需要擺脫“冷鑒定”的高溫高壓原位的實驗觀測。目前,尚需要加強實驗研究。

張榮華在美國同步輻射光源前

記者:您認為國外地學研究領域有哪些值得我們學習的地方?

張榮華:多年在美國大學和實驗室里的學習研究經歷,我感到國外地學研究領域有很多值得學習的地方。我在美國,先后在加利福尼亞大學伯克利、普林斯頓大學進修和合作研究;后又與康乃爾大學等許多科學家合作。還到過哈佛大學、麻省理工大學等十多所大學和實驗室。這些大學都是美國的一流大學,名列前茅的大學。在美國學習和合作累計五年期間,取得了成績,與許多有科學貢獻的學者們建立了密切的合作關系。尤其在前十名的大學里,在那里你會感受到一種氣氛:大家都很勤奮。很努力地追逐一種新東西,新實驗結果、新數據、新科學發現。大家在想新問題在哪里?實驗室里自己搞儀器研制和組裝實驗設備是非常平常的事。博士生之間和研究人員之間、科學家之間的科學研究,從不愿意重復別人的工作,特別強調要講“標新立異”。在一個研究單位里,幾乎找不到兩個人用同一思路、同一種方法做雷同題目,不喜歡去跟別人做“熱門”的科研。實驗室不豪華,生活也不講究,甚至表面有些亂。也沒有人議論SCI收錄的事。追逐科學真理才是生活目標。當前,我們的第一需要應當是在實驗室里建立一種科學精神、科學氣氛。

從地學科學研究上具體地說,國外重視高溫高壓實驗,重視把數學物理化學的新進展用在地學領域里,再發展新的東西。物理和化學里的許多原理,到了地學領域里就是高溫高壓問題,或超高溫超高壓問題,其原理也需要發展。例如凝聚態物理問題,到地學就是極端條件下的凝聚態物理問題,同樣也是地學前沿領域的問題。

1988年張榮華研制成功的第一套開放流動體系實驗裝置

四、為了祖國的強大和科學的發展

記者:這次獲獎對您個人的研究事業、對于您所在的中國地質科學院礦產資源研究所意味著什么? 張榮華:獲獎對個人的研究成果來講,是得到了國家的評價、認可和肯定,是對我從80年代從美國回國后所做的科研工作的肯定。

這是國土資源部和原地質礦產部的榮譽、中國地質科學院的榮譽、礦產資源研究所的榮譽。我剛從國外歸來時期,如果得不到應有的支持,是不可能在國內創建起一個新的研究領域并取得研究成果的。

科學研究事業從來都是社會的發展動力,而不是個人的事業。我們說發明研制從不是與本國發展現況比較,而是從國際發展去比創新的。所以說,本次獲獎最重要的意味著什么?我認為,最重要的是意味著我們的國家在這一研究領域有了自己的獨立的知識產權,達到國際領先的研究水平。

張榮華,研究員、教授、博士生導師,1963年畢業于北京大學地質系地球化學專業,1966年中國地質科學院研究生院畢業后開始從事礦床研究。上世紀80年代初,他赴美國先后在加里福尼亞大學伯克利、普林斯頓大學進修和合作研究;后又與康乃爾大學等許多科學家合作,累計五年,在美國探索地學前沿。回國后,創建了我國第一個具有國際先進水平的“地質礦產部地球化學動力學開放研究實驗室”,任實驗室主任和實驗室學術委員會副主任,是我國地球化學動力學學科帶頭人。他的專著主要有《礦物在熱液內化學動力學和物質遷移》、《開放體系礦物流體反應動力學》、《重要金屬礦來源、遷移和堆積過程和化學動力學》、《長江中下游典型火山巖區水-巖相互作用》;在國內外發表論文220多篇,其中SCI收錄36篇,SCI引用180多次,EI收錄11篇。獲得6項國家發明專利和2項實用新型國家專利,另外申請1項美國發明專利。

文章來源:《科技創新與品牌》2011-3-1

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。