時代寵愛者——訪“夸父計劃”首席科學家劉維寧

本刊記者|李巖

“夸父”計劃是中國的一個太陽監測衛星計劃,又稱為“空間風暴、極光和空間天氣”探測計劃,計劃得名于中國神話中的夸父。該計劃將是世界上唯一一個系統的日地空間探測計劃。作為歸國“首席科學家”劉維寧是“夸父”計劃的領銜主持者。

從 19歲出國留學,30 年歷經美國、加拿大,49歲又毅然班師回國創業。少年時代被稱為天才的劉維寧打破了“小時了了,大未必佳”的魔咒,而今已是一位卓著的科學家。

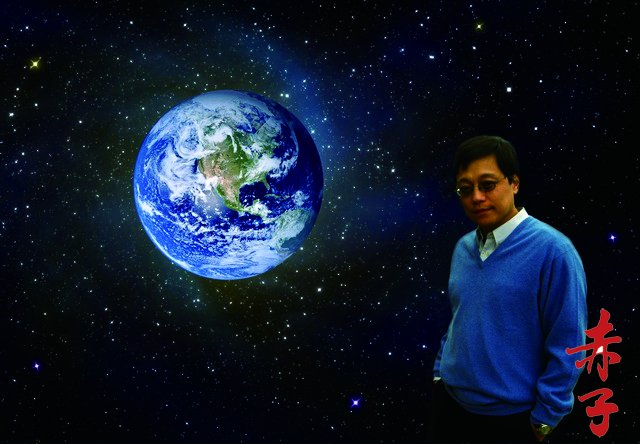

(加拿大國家航天局的劉維寧)

在位于中關村的國家空間科學中心大樓里,記者見到了劉維寧。一件灰綠相間的 T恤,一條藍色仔褲,搭一雙熒光綠球鞋,時尚不羈的穿著顯露劉維寧內心沒有“老”的概念。他是一個頑童,一點也沒有首席科學家的架子,更沒有海歸的自負,除談笑間偶露才華不羈的感覺,更像是一個鄰家叔叔。

人要活在時代中

“夸父”計劃,是吸引劉維寧回國的主要原因。“夸父”由三顆能同時觀測太陽與地球的衛星組成。在人類已經發射的大大小小的衛星里,有能觀測太陽的,也有能觀測地球的,獨獨沒有能既觀測太陽又觀測地球的,夸父的重要和魅力便顯現出來。過去的五六年里,中國“夸父”空間科學衛星計劃,遍召世界科學家來共同探索。

2004年,作為加拿大國家航天局主管日地及大氣科學科學家的劉維寧回國參加一次會議,聽北京大學的涂傳詒院士講起“夸父”計劃,被深深地吸引。“夸父”吸引了多個歐洲國家的參與。現在被列入中科院空間科學衛星戰略先導專項,已獲國務院批準。“夸父” 的構思是非常宏大的,解決方案又很巧妙,代表了國際在本領域的最高水平,多國的參與和關注不是偶然的。

在加拿大,劉維寧不僅是科研先鋒,也擔任著科研團隊管理的重任,他風趣幽默的良好性格和博學多才的全方位視角,讓他的管理工作有板有眼可圈可點。這也是“夸父”相中他做首席的重要依據。

也許在很多人看來,走出“裸歸”這一步需要很大的勇氣,因為要放棄在加拿大相當安逸的生活;而在劉維寧看來,他要放棄的恰恰是這種一眼能望到盡頭的安逸。“人需要活在時代中。”這是劉維寧給出的原因。

“我的這一段人生就像是一個故事,故事寫到結尾,自然要有新的故事,不然何來精彩的情節?”劉維寧說,他選擇回國,并非是幾乎所有海龜所講的“因為愛國”,“我愛我的祖國,但這并不是我選擇回國主持這個項目的原因。”“因為人要活在時代中,在前幾十年,國外是這樣的一個時代,但是現在,國外技術已經達到一個瓶頸,出現突破很難,而中國正在科學上走向一個發展的高潮。所以,現在的中國就是這樣一個吸引人的時代。”

但是畢竟是祖國,遠離祖國多年,對劉維寧來說歸國到底是一件觸及靈魂的事情。19歲跨出國門的時候,從來不曾想過不回來,因為這里有他的父母家人,熱土鄉親。 誰承想, 這一去就是30年。30年前,剛剛開始改革開放的中國還很落后;30 年風云激蕩,昂揚進發,中國已經成為世界不可小覷的力量。

滄海桑田,變化了的中國已經不再是從前的中國,劉維寧卻仍然是從前的劉維寧,熱愛依舊。

終于 2012 年7 月,他打道回國。踏入國門時,他禁不住說,“祖國,我回來了!”

歸國后,他在他一則微博中寫道:“今天是在科學院工作的第一天。一切似乎很熟悉,沒有緊張感和新奇感。倒是心生一計,每天寫寫日記。用自己的眼光看看各種事情,并創作雷鋒做好事的故事若干,這樣以身殉職后,領導講話表彰時有材料。”

調侃的語調,輕松自得。

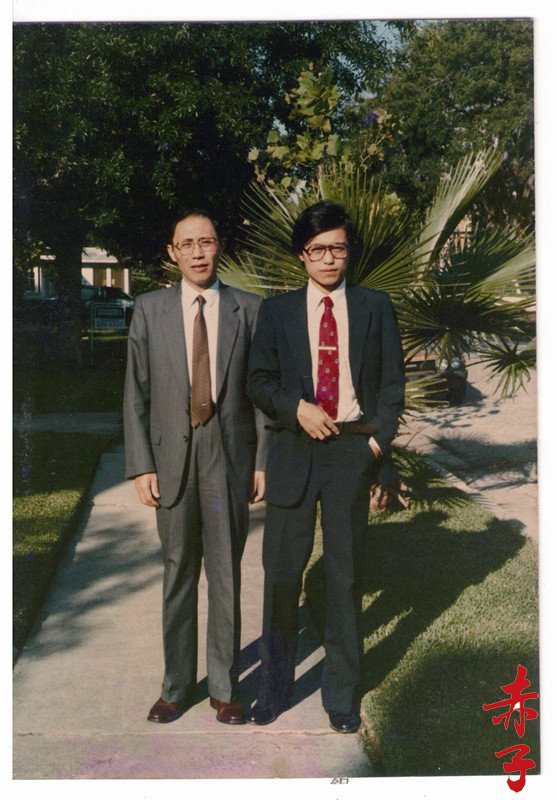

(劉維寧與父親劉道玉在美國)

有個外國朋友也非常喜歡中國,他說,中國到處都是能量和機會,不像美國,人人都是機器上的一個齒輪而已。這話劉維寧愛聽。在中國,明天會怎樣?一切都在上升,一切皆有可能。

當然,有不少人才最終沒有回國,他們可能不習慣國內的體制。劉維寧沒有,在加拿大就是公務員的他,很適應這里的一切。

回國一個月,趁著高溫放假的當兒,劉維寧同家人回了趟老家湖北棗陽祭祖,給地底下從未見過面的爺爺奶奶送了點“錢”,清掃一番,心里嘮叨了幾句。站在墳前,一時間,他忽然真的就有了根的感覺。尋根尋根,這里才是他的根本——他的腳下踩著祖國的土地,他的身上流著中國的血脈,他覺得自己獲得了超越自然的力量。

常常有人疑惑地問劉維寧:你的生命開出了那么多的枝杈,你怎么會是科學家呢?他十分干脆地回答:科學家也是有豐富性格和色彩的人,不是剪紙式、漫畫式那類概念化的人物。科學家與科學家也不一樣,這就像體育比賽,有的人愿意當單項冠軍,而他劉維寧更喜歡自己是全能冠軍,也許每一項不都是第一名,但加在一起,他最棒!

劉維寧沒能實現父親獲得諾貝爾的單項冠軍,父親在批評他之余,也時有表揚:雖然你不用功,但你對藝術的想象力,可以助你在科學之路上走得更高更遠。諾貝爾獎是中國最大的心病之一,但是劉維寧覺得它過時了。它的過時性源于每年要發一次的人為規定,導致了獎的質量和過去不可比。愛因斯坦海森堡們的分量又豈是近年獲獎者的十倍?所以沒有必要追隨哈佛斯坦福,他們的模式已經過時。沒有必要瞄準諾貝爾獎,它的含金量已經下降。中國需要的不是“趕超”,而是“跨超”,在理性地否認一些核心西方價值之后,跳到比它更高更契合于時代的那個層次。找到新的制高點才能成為新的燈塔。

而中國,正是這樣一個成就所有可能的新時代。

天才少年

出生于六二年的劉維寧童年時代正趕上“十年文革”,但是他對那個時代并沒有像一般人那樣充斥著灰色,“你不能否定你的生活,更不能否定你所生活的時代。”劉維寧更像一位被時代保護的寵兒,對那個時代的記憶是彩色的。

15歲初中畢業那年,僅靠 40 天的自學,就考上了武漢大學。

少年的劉維寧被譽為“天才”。今天看來,仍然是不爭的事實。

15歲初中畢業那年,僅靠 40天的自學,就考上了武漢大學當年錄取分最高的空間物理系無線電物理專業;大三時,又順利通過李政道與中科院主辦的第二屆中美物理研究生聯合招生考試,得以到美國繼續深造,攻讀博士;后“轉戰”加拿大攻讀博士后。

很多人折服于他的天才,屢屢問他如何獲得輕易考出高分的本領。用輕易這兩字是因為,做學生時的劉維寧學習并不刻苦。既沒有什么偉大的理想也沒確定什么宏大的目標。小時候,同學給他的評語永遠少不了“驕傲自滿,自由散漫”。因為一直在家門口上學,不用住校的他廣泛涉獵,讀了做武大校長的父親書架上的很多藏書和那時的禁書,有了一定的文字功夫,特別偏好古詩詞,順帶著對書法繪畫以及繁體字也進行了研究與實踐。初中時還迷戀上了數學,特別驚嘆于幾何那讓古希臘哲人入魔的內在美。剛好,徐遲關于陳景潤的報告文學《哥德巴赫猜想》,在全國掀起熱愛科學的熱潮。少年的好高騖遠,劉維寧又開始自學數學。初三時,他參加了兩場高中數學競賽,獲得了超乎想象的好名次,被街坊四鄰稱為神童。而大學,因為母親的一句話,就選擇了空間物理系的無線電物理專業。在風行收音機的那個時代,母親說:學會無線電修理, 好找工作,容易糊口。

1981 年 8月,劉維寧去了美國,到俄勒岡大學攻讀博士學位。那里風景優美,但他不關心風景。他一直沒忘記武大黃天錫教授的形象比喻:天體物理不如空間物理那么有切膚之感——黃教授一邊說著一邊用一只手掐另一只手手背。他終于打聽清楚,位于休斯敦的萊斯大學設有空間物理和天文系,而俄勒岡沒有。于是,1983年8 月,他興奮地坐上了灰狗bus,一直坐了三天,轉校到了萊斯大學。到了自己的理想之地,他也并沒有如饑似渴,逃課是他的家常便飯。別人在教室里用功的時候,他去圖書館或者周邊這里翻翻那里瞅瞅。有一次,他旁聽的一門課的老師再也忍無可忍,找他的導師告其曠課,最后只得把這門課退掉。據說如今萊斯大學用于招生的名人校友名單里,就有劉維寧的名字,當然這是后話。

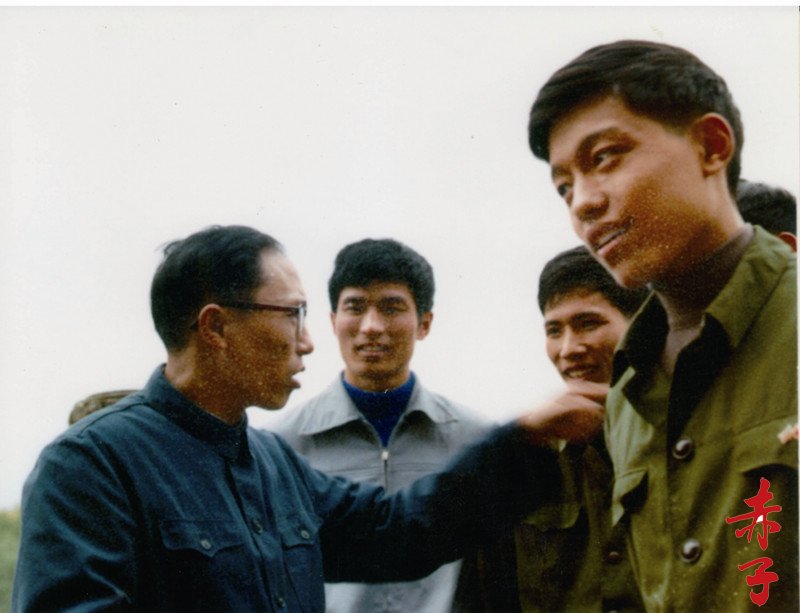

(劉維寧考取李政道研究生時父親劉道玉深情囑托)

1988 年到1990年后,劉維寧到加拿大阿爾博特大學地球與行星物理研究所做博士后。畢業后,他謝絕了美國宇航局的哥達德空間飛行中心的聘用,留在加拿大自然科學和工程基金會在阿爾伯特大學設置的加拿大空間研究網絡的第四研究中心,繼續研究工作。

劉維寧實話實說地笑著總結說:“大學和研究生,我都不是好學生。”不用功甚至不用學,就能取得好成績,他歸結為自己特別會考試。其實非也,劉維寧回憶說,年少時,為了顯示自己的天分,有時候故意不努力,實際上,每到考試時,他都會惡補一通;另外,他常常能在一個短暫的時間內,集中精力完成一件事。也就是,既能蜻蜓點水博采眾家又能深入虎穴各個擊破,或者叫能發散出去,也能收回來。

善于學習會學習的學生時代,考出高分,對劉維寧不是什么難事。即使參加工作后,他仍然具備這種能力。1994年年初,懷著好玩和好奇的心理,劉維寧參加了一次美國研究生管理入學考試 GMAT,GMAT是一種高級的智力測驗,涵蓋了基礎英語、閱讀、邏輯推理和快速計算,它和 GRE類似,但因是商學院的入學考試,對文科的側重多一些,所以結果更能反映考生的綜合能力。那次考試的滿分是800,劉維寧得了 740。GMAT排百分檔,98% 線是 700,99% 線是 720,再往上就不列了。

這次成績考得相當驚人,哈佛、斯坦福等商學院因此邀請劉維寧去念商管方面的博士,但他不過是想再看看自己這方面的能力,所以并不為所動。

他的父親老教育家劉道玉,年輕時因看了關于諾貝爾的傳記,就給自己定了得諾貝爾獎的人生目標并為此孜孜不倦。父親曾經這樣對兒子結論:你如果有我一半的用功,也早就得諾貝爾獎了。

但兒子并不以為然。在劉維寧看來,人生應該追求自由,自由就是不給自己加人為的鐐銬,不是十八九歲就給自己定下一生的目標。因為你那時能有多寬多高的視野?人生是越往后見識越廣,怎么能夠遵從18歲給自己定的一個目標去生活呢?

曾是文學青年

除了天才的學習能力,劉維寧更引人稱奇的還有文學才能。當美國某主持人誹謗中國時,劉維寧開始寄心網絡文學,名噪一時。有《不可承受的正義》、《飛翔的爬行動物》《暴風雨中的小瑪麗》《黑冰》《后三國演義》 《死亡修長的腿》《紫丁香上的一只蜂》《中國鯨魚》《無聊》《飛翔的爬行動物》《長河上溯手記》《霸王別姬》等作品。

雖然他在一篇隨筆中曾這樣寫道:“我上的第一個臺階是詩歌,后來發現自己沒有真情,跳到第二個臺階就到了方程式。后來發現方程沒有真情,又跳到了被古希臘人贊美有極度和諧韻律的宇宙太空。這樣跳來跳去,和稻田夏日里的蟋蟀沒兩樣。”實際上,打動人的,既是他理科思維下的那些桀驁文字,也是他對事對物對人對文學的一片深情。

他被友人稱為科學家里最好的碼字匠,是碼字匠里最好的科學家。只是他的多篇小說,都是用英文寫就且發表于網絡,故大家了解不多。“文學對我就像想象出來的情人,可以不斷地完美”,這句話道出了劉維寧的心聲。當問及為何不把自己的創作發表時,劉維寧坦言自己是一個追求完美的人,對自己的文學作品并不滿意,時常修改,所以到現在還沒發表。

有一件事跟劉維寧的寫作有重要關系。1983年轉學到休斯敦一個多月時,他隨其他四位留學生到一百多英里外的奧斯汀參加國慶聚會,因駕車的同學不慎,車在高速公路交接口發生翻撞,致使兩位女生頸骨折斷,落得殘廢并早逝。

二十出頭的劉維寧被眼前的場景驚呆了,剛剛還鮮活的青春,難道就這樣夭折在這一秒鐘?生命的脆弱與命運的突變,如刀刻般印在了他的心底。成為他日后文學創作中,揮之不去的洇痕。《黑冰》和他仍在耕耘的將近50 萬字的鴻篇巨制《西天》,都逃不脫這次車禍的影子。

還有一個階段也對他的創作起了推波助瀾的關鍵作用。1995年,加拿大自然科學和工程基金會決定終止對空間研究網絡的資助。工作的不穩定讓他感到了求得永久教職的重要。1995、1996兩年,他申請了加拿大空間物理研究最強的三所大學的教職,每次都進入了最后角逐,但每次都功虧一簣。

當時,他發表了20 篇左右的文章,90% 是以第一或唯一作者身份發表的,而且研究涉及的范圍廣闊,足以證明他獨立研究的能力。1995年他在某大學物理天文系競爭,被評選委員會推薦給學校聘用,但在理學院長那里,他被安排與第二候選人調了包,原因是他是做理論工作的,和學校需要不符。第二候選人是美國人,當時在加拿大沒有移民身份,招聘是違反加拿大移民規定的。這件事是評選委員會的一名臺灣籍的教授,親口告訴他的,后來該教授因此差點丟了飯碗。

工作的挫折,讓劉維寧重新認識了江湖的齷齪,也加劇了對自己能力和事業的懷疑。

恰在這時,1996年在美國亞特蘭大舉辦奧運會。在入場式解說時,美國廣播公司的某主持人對中國進行了與奧運會無關的誹謗,引起了華人社區的強烈反應。正在彷徨和憤怒的劉維寧,開始了網上生涯。他久憋的一口氣,讓他在北美學生運動周刊“華夏論壇”上名噪一時。

有兩篇小說是打賭打出來的,一篇叫《不可承受的正義》,一篇叫《紫丁香上的一只蜂》。初來乍到,自然人們認可他是科學家。但這個科學家卻牛哄哄地叫嚷他在文學上也有一手。拿出來看看?所以他很快寫出了這篇有點魔幻現實主義風格的短篇,并打趣捷克作家米蘭•昆德拉的《生命不可承受之重》的標題。“處女作”一經出手,立刻驚倒了華夏論壇的同仁,更驚倒了他自己,因為從來沒想到,在英語寫作上,會有這么大的縱橫揮灑的本事。

看標題就很女性的《紫丁香上的一只蜂》,則是他夸海口說,自己寫的小說,可以讓人莫辨作者雌雄。這篇以兩個女性為主角的短篇小說,無論從敘述方式還是人物的對話語言及做派,都確比真正的女性小說還陰柔,令拜讀的同仁們一樣大跌眼鏡。那段時間,他的創作,大有一發不可收拾的意味。

寄心于文學,讓劉維寧發現了另一個自己。多元的愛好,又像充氣墊,在他摔下懸崖時,給了他很好的支撐。人類把從前的很多神話都變成了現實,何況眼下好風來吹,路正長,宇宙中屬于劉維寧的有藝術的想象,也必定有想象變成現實的那么一天。

來源:赤子(下旬)(2015年Z1期)