<dfn id="tf5pk"></dfn>

張禮標(1976.09-)男,博士,研究員,碩士生導師。2006年畢業于中國科學院動物研究所,同年入職廣東省昆蟲研究所動物疫病防控與分子生態研究中心工作,2010年度“搞笑諾貝爾獎”生物學獎獲得者之一。

張禮標(1976.09-)男,博士,研究員,碩士生導師。2006年畢業于中國科學院動物研究所,同年入職廣東省昆蟲研究所動物疫病防控與分子生態研究中心工作,2010年度“搞笑諾貝爾獎”生物學獎獲得者之一。

2007年獲國家科技進步獎二等獎;2008年獲教育部科技成果獎;2009年發表果蝠交配行為的論文(PLoS ONE收錄)受到國際上學者極大關注,被Nature點評,并于2010年獲得Ig Nobel生物學獎。主持國家、省部級等項目11項,以第一或通訊作者發表學術論文55篇,SCI收錄15篇。中南林業科技大學生命科學與技術學院以及廣州大學生命科學學院碩士生導師,招收生理學和動物學方向研究生。目前在讀碩士6名,已培養碩士畢業生13名。

學術兼職:

1、Chinese Journal of Biology編委。

2、The Scientific World Journal編委。

3、《獸類學報》編委。

4、PloS ONE、Journal of Mammalogy等相關專業雜志的審稿專家。

5、國家自然科學基金委的評審專家。

6、《中國動物志•翼手目卷》編委。

7、IUCN蝙蝠專家組成員。

8、中國動物行為學專業委員會理事。

9、廣東省動物學會理事。

10、廣東省生態學會理事。

教學情況:

中南林業科技大學生命科學與技術學院以及廣州大學生命科學學院碩士生導師。

招生情況:

招收生理學和動物學方向研究生。

培養研究生情況:

目前在讀碩士6名,已培養碩士畢業生13名。

研究方向:

主要從事動物行為、分子及生理生態等方面的研究,目前在翼手目動物(蝙蝠)的繁殖策略(如精子儲存、胚胎延遲發育和延遲植入)、果蝠糖代謝與血糖調控、蝙蝠攜帶病毒與流行病、蝙蝠系統進化與行為生態等方面開展研究工作。

承擔科研項目情況:

主持國家、省部級等項目11項。

研究成果 :

:

2010年10月,由廣東昆蟲研究所副研究員張禮標領導的一項關于犬蝠交配活動的研究獲得搞笑諾貝爾獎生物學獎。

張禮標2006年到廣東省昆蟲研究所工作,因為碩士、博士期間一直做的就是蝙蝠研究,所以他參加工作后也準備繼續做這方面。“剛開始的時候是打算觀察果蝠類動物犬蝠(Cynopterus sphinx)的筑巢行為,偶然間發現了交配行為,然后才專門設計實驗來研究犬蝠的交配行為的。等到做完實驗之后,在統計分析時才發現,犬蝠在交配過程中口部輔助行為較常見。”也就是說,開始時的“筑巢研究”很常規,后來變成了同樣比較常規的“動物行為研究”,而“另類”的結果完全是意外。

他們在2007年1月開始設計實驗,又在廣州越秀公園里捕捉犬蝠。為了提高交配成功率,他們放走了未成熟的蝙蝠、懷孕和哺乳期的蝙蝠。最終有30只雄性犬蝠和30只雌性犬蝠“參加”實驗。研究者分別在給雄性蝙蝠的左翼和雌性蝙蝠的右翼上制作標記。隨后它們被隨機配對,放在鐵絲籠子中,喂食添加了維生素的香蕉和水。

研究者借助數字攝像頭來觀察蝙蝠的行為。從入夜開始,他們每隔5分鐘錄一次像,并記錄交配行為的頻度和時間。在研究過程中,他們共記錄下不同犬蝠伴侶之間的20次成功交配。他們在論文中寫道:“我們用正態法研究了這些數據,使用了參量分析(皮爾森相關)和線性回歸法來確定交配過程中雌蝠舔舐的總時間是否和它們交配的總時間有關。”

雖然很有喜感,但這確實是一個很嚴肅正規的學術研究。值得一提的是,作者通過“倫理學聲明”強(文章轉載自: http://www.gerenjianli.com/Mingren/05/ 請保留此標記)調,實驗完全遵循廣東昆蟲研究所的實驗室動物福利規程。

張禮標 - 獲得搞笑諾貝爾獎

獲獎經過

他們的論文首先發表在《公共科學圖書館———綜合》(PLoS One)雜志上。這篇論文的第一作者是張禮標的碩士研究生譚敏,他本人則是通訊作者。Ig諾貝爾獎評委會也正是通過這本雜志看到了這一研究。

沒有去領獎

張禮標說:“此前我們的英國合作伙伴瓊斯(Gareth Jones)就說,有可能獲得搞笑諾貝爾獎。之后我們一直在期待,獎項宣布后,看到獲獎名單才證實了此消息。”后來瓊斯去領了獎,張禮標說“非常感謝他”。不過,張禮標和參與該項目的其他中國研究者并未前去領獎,因為路費需要自付。獲獎證書則還要過一段時間才能郵寄給他們。

由于“獲獎”消息是在十一長假期間公布,并未給張禮標帶來“轟動效應”,他照常在家休假,頂多有同事電話或短信調侃和祝賀一番,“我們也有諾貝爾獎獲得者了”。盡管獲得的是“搞笑諾貝爾獎”,但張禮標表示,這在一定意義上,也是對“異想天開”的科學冒險精神的一種贊同。

獲獎感言

“證實獲獎之后,我們當然很開心,因為不管如何,這個獎的初衷也是讓大家幽默、娛樂一下。不過,是否獲獎,對我們的研究工作應該不會有太大的影響,因為我們目前仍然也在繼續做這方面的研究”。

相對來說,關于蝙蝠交配行為的研究還是比較常規的,其口部輔助動作的發現只是一個意外。中國似乎缺少像“可樂是否能夠殺死精子”這樣的,剛聽到標題就讓人感覺很古怪的項目。中國的科學家根本就不會去做那些“古怪”或者“有趣”的研究項目嗎?對于記者這個問題,張禮標回答說:“古怪的、有趣的研究項目,如果可行性可以,還是有希望獲得立項的”。

張禮標 - 電影作品

紀錄片《雷鳴之夜》

張禮標在2005年參與紀錄片《雷鳴之夜》的制作和拍攝。該片獲得2007年度國家科技進步獎二等獎(主要完成人:田榮,張樹義,張禮標,楊光偉,薛繼軍,張力,張躍,李杰)。

該片在2005年“金熊貓”獎國際紀錄片評選中獲“評委特別獎”、“亞洲制作獎”和“最佳導演獎”三項大獎。

《雷鳴之夜》是由國家自然科學基金科普項目資助,中國科學院動物研究所(文章轉載自: http://www.gerenjianli.com/Mingren/05/ 請保留此標記)張樹義研究員承擔,北京科學教育電影制片廠拍攝制作的科普電視片。

《雷鳴之夜》(A Thunderstorm Night)共分為上下兩集,介紹了扁顱蝠的行為生態與社會組織。只有3.5克體重的扁顱蝠,是世界上最小的蝙蝠,它把我們帶入不常見的夜幕里,看到了一個大的世界,一個與人相關的世界。本片以夜幕下拍攝為主,將鏡頭放置于竹筒內,真實、詳盡地呈現了以竹筒為家的蝙蝠生活,有很強的視覺沖擊力和感染力。

專利申請 :

1、張禮標, 劉奇, 孫云霄. 一種樹洞棲息蝙蝠的捕捉裝置. 實用新型專利. 授權號:ZL201420761124.7.(受權時間:2015年05月06日)

2、孫云霄, 張禮標. 一種誘導動物C反應蛋白高水平表達飼料及應用. 發明專利. 受理號:201410799390.3.

已發表文章 (帶*為通訊作者):

一、第一或通訊作者文章

SCI

1. Zhang LB, Jones G, Rossiter S, Ades G, Liang B, Zhang SY*. 2005. Diet of flat-headed bats, Tylonycteris pachypus and T. robustula, in Guangxi, South China. Journal of Mammalogy, 86(1): 61-66.

2. Zhang LB, Jones G, Parsons S, Liang B, Zhang SY*. 2005. Development of vocalizations in the flat-headed bats, Tylonycteris pachypus and T. robustula (Chiroptera: Vespertilionidae). Acta Chiropterologica, 7(1): 91-99.

3. Zhang LB, Liang B, Parsons S, Wei L, Zhang SY*. 2007. Morphology, echolocation and foraging behaviour in two sympatric sibling bats, Tylonycteris pachypus and T. robustula (Chiroptera: Vespertilionidae). Journal of Zoology (London), 271(3): 344-351.

4. Zhang LB, Jones G, Zhang JS, Zhu GJ, Parsons S, Rossiter SJ, Zhang SY*. 2009. Recent surveys of bats (Mammalia: Chiroptera) from China. I. Rhinolophidae and Hipposideridae. Acta Chiropterologica, 11(2): 71-88.

5. Zhang LB, Zhu GJ, Jones G, Zhang SY*. 2009. Conservation of bats in China: problems and recommendations. Oryx, 43(2): 179-182.

6. Tan M, Jones G, Zhu GJ, Ye JP, Hong TY, Zhou SY, Zhang SY, Zhang LB*. 2009. Fellatio by fruit bats prolongs copulation time. PLoS One, 4(10): e7595. doi: 10.1371/journal. pone. 0007595.

7. Zhang LB, Parsons S, Daszak P, Wei L, Zhu GJ, Zhang SY*. 2010. Variation in the abundance of ectoparasitic mites of flat-headed bats. Journal of Mammalogy, 91(1): 136-143.

8. Panyu Hua, Libiao Zhang(同等貢獻第一), Guangjian Zhu, Gareth Jones, Shuyi Zhang*, Stephen J. Rossiter. 2011. Hierarchical polygyny in multiparous lesser flat-headed bats. Molecular Ecology, 20(17): 3669-3680.

9. Qian Yao, Guangjian Zhu, Jon R. Flanders, Libiao Zhang*. 2012. Dextrocardia in short-nosed fruit bats (Cynopterus sphinx) and their relative heart masses. Acta Chiropterologica, 14(2): 497-499.

10. Zhu Guangjian, Aleksei Chmura, Zhang Libiao*. 2012. Morphology, echolocation calls and diet of Scotophilus kuhlii (Chiroptera: Vespertilionidae) on Hainan Island, south China. Acta Chiropterologica, 14(1): 175-181.

11. Tang Zhanhui, Zhang Guangliang, Sheng Lianxi, Hong Tiyu, Zhu Guangjian, Yang Jian, Gong Yanyan, Zeng Yu, Hu Huijian, Zhang Libiao*. 2012. Alopecia in Rickett’s big-footed bat (Myotis ricketti) in relation to season and sex. Zoological Studies, 51(4): 494-499.

12. Yongjian Bei, Shaoquan Meng*, Guifen Li, Wenhai Xie, Jiazhou Li, Libiao Zhang*. 2012. First record of nest site and egg brooding in the caecilian Ichthyophis bannanicus (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae). Journal of Natural History, 46(13-14): 859-865.

13. Hua Panyu, Libiao Zhang(同等貢獻第一), Guo Tingting, Flanders J, Zhang Shuyi*. 2013. Dispersal, mating events and fine-scale genetic structure in the lesser flat-headed bats. PLoS ONE, 8(1): e54428. doi:10.1371/journal.pone. 0054428.

14. Wei Zhang, Guangjian Zhu, Liangjing Tan, Jian Yang, Yi Chen, Qi Liu, Qiqi Shen, Jinping Chen, Libiao Zhang*. 2014. Role of olfaction in the foraging behavior and trial-and-error learning in short-nosed fruit bat, Cynopterus sphinx. Behavioural Processes, 103: 23-27.

15. Yi Chen, Qi Liu, Yonggang Shao, Liangjing Tan, Zuofu Xiang, Libiao Zhang*. 2015. The process of changing echolocation calls by the great leaf-nosed bat (Hipposideros armiger) in response to a new environment. Behaviour, 152: 1083-1095.

16. Libiao Zhang*, Fumin Wang, Qi Liu, Li Wei. 2015. The foraging time of lesser bamboo bat, Tylonycteris pachypus (Chiroptera: Vespertilionidae). Zoologia, 32 (3): 201-206.

17. Chen Y, Liu Q, Su Q, Sun Y, Peng X, He X, Zhang L*. 2016. ‘Compromise’ in echolocation calls between different colonies of the intermediate leaf-Nosed bat (Hipposideros larvatus). PLoS ONE, 11(3): e0151382. doi:10.1371/journal.pone. 0151382.

國內核心

1. 張禮標, 盧立仁, 周善義, 戴強, 趙輝華, 羅國華, 張樹義*. 2002. 兩種扁顱蝠回聲定位叫聲的比較. 動物學研究, 23(4): 296-300.

2. 張禮標, 張勁碩, 梁冰, 張樹義*. 2004. 中國翼手類新記錄—小巨足蝠. 動物學研究, 25(6): 556-559.

3. 張禮標, 梁冰, 周善義, 盧立仁, 張樹義*. 2004. 扁顱蝠與褐扁顱蝠的集群結構. 動物學報, 50(3):326-333.

4. 張禮標, 梁冰, 周善義, 盧立仁, 張樹義*. 2004. 廣西扁顱蝠與褐扁顱蝠的食物選擇. 動物學研究, 25(2):105-111.

5. 張禮標, 龍勇誠, 張勁碩, 張樹義*. 2005. 中國翼手類新記錄—馬氏菊頭蝠. 獸類學報, 25(1): 77-80.

6. 張禮標*, 張偉, 張樹義*. 2007. 印度假吸血蝠捕食鼠耳蝠. 動物學研究, 28(1): 104-105.

7. 張禮標*, 朱光劍, 于冬梅, 葉建平, 張偉, 洪體玉, 譚敏. 2008. 海南、貴州和四川三省翼手類新紀錄——褐扁顱蝠. 獸類學報, 28(3): 316-320.

8. 朱光劍, 李德偉, 葉建平, 洪體玉, 張禮標*. 2008. 南蝠海南島分布新紀錄、回聲定位信號和ND1分析. 動物學雜志, 43(5): 69-75.

9. 朱光劍, 韓乃堅, 洪體玉, 譚敏, 于冬梅, 張禮標*. 2008. 海南屬種新紀錄——中華山蝠的回聲定位信號、棲息地及序列分析. 動物學研究, 29(4): 447-451.

10. 張偉, 周善義, 朱光劍, 陳啟敏, 黃健榮, 張禮標*. 2008. 廣州市犬蝠的棲息地選擇. 生態學雜志, 27(2): 286-289.

11. 張佑祥, 劉志霄, 胡開良, 鐘 輝, 華攀玉, 張樹義, 張禮標*. 2008. 大菊頭蝠在湖南省分布新紀錄. 動物學雜志, 43(2): 141-144.

12. 洪體玉, 周善義, 葉建平, 周志勤, 朱光劍, 譚敏, 張禮標*. 2009. 廣西發現白化中蹄蝠幼仔. 動物學雜志, 43(2): 138-140.

13. 葉建平, 周善義, 譚敏, 洪體玉, 朱光劍, 張禮標*. 2009. 大足鼠耳蝠在不同生境中的回聲定位聲波比較及其翼型分析. 獸類學報, 29(4): 439-442.

14. 譚敏,朱光劍,洪體玉,葉建平,張禮標*. 2009. 中國翼手類新記錄——小蹄蝠. 動物學研究, 30(2): 204-208.

15. 張佑祥, 劉志霄, 閻中軍, 朱光劍, 張禮標*. 2009. 湖南省翼手目新紀錄——貴州菊頭蝠. 動物學雜志, 44(3): 118-120.

16. 張禮標*, 鞏艷艷, 朱光劍, 洪體玉, 趙旭東, 毛秀光. 2010. 中國翼手目新紀錄——馬來假吸血蝠. 動物學研究, 31(1): 328-332.

17. 王緒中, 胡開良, 韋 力, 徐 棟, 張禮標*. 2010. 大蹄蝠多普勒正負補償效應的聲波特征與比較. 動物學研究, 31(6): 663-669.

18. 曾玉, 張信文, 朱光劍, 鞏艷艷, 楊劍, 張禮標*. 2010. 地標對犬蝠空間記憶的影響. 動物學研究, 31(2): 163-168.

19. 曾玉, 張信文, 朱光劍, 洪體玉, 楊劍, 張光良, 鞏艷艷, 張禮標*. 2010. 犬蝠對不同濃度香蕉汁的選擇. 獸類學報, 30: 264-269.

20. 鞏艷艷, 洪體玉, 周善義, 楊劍, 彭濤, 胡海龍, 朱光劍, 張光良, 曾玉, 張禮標*. 2010. 體毛染色結合臂環的標記技術在犬蝠室內行為研究中的應用. 動物學雜志, 45(6): 58-63.

21. 張禮標*, 洪體玉, 韋力, 朱光劍, 張光良, 鞏艷艷, 楊劍, 胡慧建. 2011. 扁顱蝠的擴散行為研究. 獸類學報, 31(3): 244-250.

22. 洪體玉, 鞏艷艷, 楊劍, 胡慧建, 張禮標*. 廣東發現2種局部白化蝙蝠. 2011. 獸類學報, 31(3): 320-322.

23. 韋力,甘雨滿,李周全,林植華,洪體玉,張禮標*. 2011. 六種共棲蝙蝠的回聲定位信號及翼型特征的比較. 獸類學報, 31(2): 155-163.

24. 胡開良, 韋力, 朱滕滕, 王緒中, 張禮標*. 2011. 普通長翼蝠食性結構及其回聲定位與體型特征. 動物學研究, 32(2):163-167.

25. 胡開良, 楊劍, 譚梁靜, 張禮標*. 2012. 同地共棲三種鼠耳蝠食性差異及其生態位分化. 動物學研究, 33(2): 177-182.

26. 王斌, 馬建章, 陳毅, 譚梁靜, 劉奇, 沈琪琦, 廖慶義, 張禮標*. 2013. 短嘴金絲燕回聲定位叫聲特征. 動物學研究, 34(1): 8-13.

27. 黃繼展, 譚梁靜, 楊劍, 陳毅, 劉奇, 沈琪琦, 徐敏貞, 鄧耀民, 張禮標*. 2013. 澳門翼手類物種多樣性調查. 獸類學報, 33(2): 123-132.

28. 陳毅, 向左甫, 劉奇, 譚梁靜, 沈琪琦, 張禮標*. 2013. 廣東發現南蝠. 動物學雜志, 48(2): 287-291.

29. 譚梁靜, 劉奇, 陳毅, 沈琪琦, 趙嬌, 張禮標*. 2013. 狐蝠科3種蝙蝠舌長度及結構比較. 動物學雜志, 48(3): 338-344.

30. 張光良, 唐占輝, 洪體玉, 楊劍, 曾玉, 譚梁靜, 劉奇, 陳毅, 沈琪琦, 張禮標*. 2013.扁顱蝠和褐扁顱蝠體表寄生革螨的宿主選擇. 動物學研究, 34(1): 21-26.

31. 張禮標*, 張光良, 唐占輝, 洪體玉. 2013. 扁顱蝠和褐扁顱蝠理毛行為比較及其與體表寄生蟲的關系. 動物學研究, 34(6): 596-600.

32. 劉志霄, 張佑祥, 張禮標*. 2013. 我國翼手目動物區系分類與分布研究新世紀進展、趨勢與前景. 動物學研究, 34(6): 687-697.

33. 劉志霄, 張佑祥, 張勁碩, 張禮標*. 2014. 湖南省發現艾氏管鼻蝠. 動物學雜志, 49(1): 132-135.

34. 邵偉偉, 韋力, 胡開良, 林植華, 張禮標*. 2014. 日本伏翼的翼型、回聲定位信號及出飛時間特征. 獸類學報, 34(3): 245-251.

35. 邵永剛, 劉志霄, 劉奇, 陳毅, 張禮標*. 2014. 食物大小對棕果蝠和犬蝠取食行為的影響. 獸類學報, 34(3): 232-237.

36. 李艷麗, 邵永剛, 劉志霄, 劉奇, 陳毅, 張佑祥, 張禮標*. 2014. 在不同狀態和生境復雜度中大蹄蝠回聲定位叫聲的可塑性. 獸類學報, 34(3): 238-244.

37. 劉奇, 沈琪琦, 黃繼展, 陳毅, 趙嬌, 邵永剛, 孫云霄, 簡漢彪, 李志銳, 吳作謙, 陳珉, 張禮標*. 2014. 犬蝠夜棲息地及夜棲息巢特征的初步研究. 獸類學報, 34(3): 286-291.

38. 劉奇, 陳珉, 陳毅, 沈琪琦, 孫云霄, 張禮標*. 2014. 湖北省和江蘇省發現尼泊爾鼠耳蝠. 動物學雜志, 49(4): 483-489.

39. 張禮標*, 劉奇, 沈琪琦, 朱光劍, 陳毅, 趙嬌, 劉會, 孫云霄, 龔粵寧, 李超榮. 2014. 廣東省蝙蝠新紀錄——大黑伏翼. 獸類學報, 34(3): 292-297.

40. 楊劍, 周善義, 鞏艷艷, 洪體玉, 張光良, 譚梁靜, 陳毅, 陳柏承, 張禮標*. 2015. 籠養條件下犬蝠對陌生食物首次取食行為的研究. 四川動物, 34(2): 187-192.

41. 趙嬌, 劉奇, 陳毅, 沈琪琦, 彭興文, 孫云霄, 周江, 張禮標*. 2015. 廣東省翼手目新紀錄——寬耳犬吻蝠及其回聲定位叫聲特征. 四川動物, 34(5): 695-700.

42. 孫云霄, 張艷春, 靳麗莎, 陳子亮, 張秀娟, 沈琪琦, 饒軍華, 張禮標*. 2015. 雄性食蟹猴高敏C反應蛋白基礎值及高脂膳食誘導后與血脂變化的關系研究. 四川動物, 34(5): 734-738.

43. 沈琪琦, 劉奇, 陳毅, 趙嬌, 彭興文, 孫云霄, 陳珉*, 張禮標*. 2015. 菲菊頭蝠不同地理種群回聲定位聲波差異及其影響因子研究. 動物學雜志, 50(5): 716-724.

二、非第一或通訊作者文章

SCI

1. Ma J, Jones G, Zhang SY*, Shen JX, Metzner W, Zhang LB, Liang B. 2003. Dietary analysis confirms that Rickett’s big-footed bat (Myotis ricketti) is a piscivore. Journal of Zoology (London), 261: 245-248. (30)

2. Ma J, Zhang JS, Liang B, Zhang LB, Zhang SY*, Metzner W. 2006. Dietary characteristics of Myotis ricketti in Beijing, North China. Journal of Mammalogy, 87: 339-344. (7)

3. Zhou YB, Zhang JS, Slade E, Zhang LB, Palomares F, Chen J, Wang XM, Zhang SY*. 2007. Dietary shifts in relation to fruit availability among masked palm civets (Paguma larvata) in central China. Journal of Mammalogy, 89(2): 435-447. (26)

4. Hua PY, Chen JP, Zhang LB, Liang B, Rossiter SJ, Zhang SY*. 2007. Isolation and characteration of microsatellite loci in the flat-headed bat (Tylonycteris pachypus). Molecular Ecology Notes, 7: 486-488. (14)

5. Chen JP, Yuan LH, Sun M, Zhang LB, Zhang SY*. 2008. Screening of hibernation-related genes in the brain of Rhinolophus ferrumequinum during hibernation. Comparative Biochemistry and Physiology B-Biochemistry and Molecular Biology, 149(2): 388-393. (10)

6. Wei L, Han NJ, Zhang LB, Helgen KM, Parsons S, Zhou SY, Zhang SY*. 2008. Wing morphology, echolocation calls, diet and emergence time of black-bearded tomb bats (Taphozous nielanopogon, Emballonuridae) form southwest China. Acta Chiropterologica, 10(1): 51-59. (2)

7. Zhang JS, Jones G, Zhang LB, Zhu GJ, Zhang SY*. 2010. Recent surveys of bats (Mammalia: Chiroptera) from China II. Pteropodidae. Acta Chiropterologica, 12(1): 103-116. (3)

8. Zhu GJ, Wang RJ, Xuan FJ, Daszak P, Anthony SJ, Zhang SY, Zhang LB, He GM*. 2013. Characterization of recombinant H9N2 influenza viruses isolated from wild ducks in China. Veterinary Microbiology, 166: 327-336. (0)

9. Mao XG, Zhu GJ, Zhang LB, Zhang SY, Rossiter SJ. 2014. Differential introgression among loci across a hybrid zone of the intermediate horseshoe bat (Rhinolophus affinis). MBC Evolutionary Biology, 14: 154.

國內核心

1. 馬杰, 張禮標, 梁冰, 沈鈞賢, 張樹義*, Jones Gareth. 2003. 北京房山大足鼠耳蝠食魚性及回聲定位信號. 動物學研究, 24: 265-268.

2. 馬杰, Walter Metzner, 梁冰, 張禮標, 張勁碩, 張樹義*, 沈鈞賢. 2004. 同地共棲四種蝙蝠食性和回聲定位信號的差異及其生態位分化. 動物學報, 50: 145-150.

3. 羅峰, 梁冰, 張禮標, 張樹義*. 2005. 食蟲蝙蝠與昆蟲之間的相互作用和協同進化關系. 動物學雜志, 40: 104-110.

4. 張勁碩, 張禮標, 趙輝華, 梁冰, 張樹義*. 2005. 中國翼手類新紀錄——小褐菊頭蝠. 動物學雜志, 40: 96-98.

5. 韋力, 周善義, 張禮標, 梁冰, 洪體玉, 張樹義. 2006. 三種共棲蝙蝠的回聲定位信號特征及其夏季食性的比較. 動物學研究, 27 ( 3) : 235 - 241

6. 毛秀光, 王金煥, 蘇偉婷, 張禮標, 趙旭東, 韋力, 佴文惠, 楊鳳堂*. 2007. 中國4種蝙蝠的G-帶和C-帶. 動物學雜志, 42(5): 33-40.

7. 黃華苑, 潘盛武, 張禮標. 2009. 棘胸蛙繁殖期間輸卵管變化的組織學研究. 四川動物, 28(1): 91-93.

8. 韋力, 茹炳華, 周瑩瑩, 邵偉偉, 張禮標, 洪體玉, 周善義, 馬杰*. 2009. 幼年菲菊頭蝠形態和聲音發育. 動物學研究, 30(1): 91-98.

9. 田珍灶, 金道超*, 張樹義, 張禮標. 2009. 中國巨刺螨屬一新種和雷氏巨刺螨的重新描述(中氣門目,巨刺螨科). 動物分類學報, 34(3): 415-422.

10. 李艷麗, 張佑祥, 劉志霄, 張禮標. 2012. 湖南省翼手目新紀錄——大耳菊頭蝠. 四川動物, (5): 825-827.

11. 邢亞琳, 彭建軍, 胡慧建*, 于冬梅*, 張禮標, 遇寶成. 2013. 穿山甲標本和甲片的DNA提取及PCR擴增. 動物學雜志, 48(1): 49-57.

12. 李敏, 李林妙, 張禮標, 原麗紅, 陳金平. 2014. 廣東省蝙蝠體內漢坦病毒的檢測初報. 廣東農業科學, 8: 177-184.

榮譽獎勵:

1、2007年獲國家科技進步獎二等獎。

2、2008年獲教育部科技成果獎。

3、2009年發表果蝠交配行為的論文(PLoS ONE收錄)受到國際上學者極大關注,被Nature點評,并于2010年獲得Ig Nobel生物學獎。

學術交流:

1 第七屆全國野生動物生態與資源保護學術研討會 中國會議 2011-10-28

2 亞太整合行為科學國際會議暨第三屆動物行為學研討會及行為學現代技術培訓班 國際會議 2011-07-24

3 The First Asia-Pacific Conference on Integrative Behavioral Science(APCIB) 國際會議 2011-07-24

4 第五屆廣東、湖南、江西、湖北四省動物學學術研討會 中國會議 2008-11

與蝙蝠為伴

——記廣東省昆蟲研究所研究員張禮標

科蝙蝠的蝠諧音為“福”,在中華傳統文化當中蝙蝠被視以福祿的象征。不管是華麗衣著上的圖案還是房梁上飾以的雕紋,常常都會出現它們的身影。然而,現實中它們鼠頭鼠腦的外觀,卻讓人很難鐘情于這些小家伙。

然而,張禮標一提到蝙蝠就打開了話匣子,對蝙蝠的喜愛溢于言表。他表示,蝙蝠對人類生活有利有弊。有利方面是,蝙蝠是蚊蟲的天敵,是芒果、番石榴、榴蓮等多種經濟作物的授粉者;不利的方面是,蝙蝠容易攜帶多種病毒。“如果對蝙蝠一無所知,一旦由蝙蝠攜帶的病毒引起疾病傳染,人類將束手無策。”研究蝙蝠能幫助人類了解生物進化的過程。

喜歡和蝙蝠“玩”的科學家

近年來,人類現代進程加速的同時,生態系統也因此遭到牽連,野生動物的生存環境逐漸被剝奪,滅絕的物種也越來越多。扁顱蝠也是被列入瀕臨滅絕的物種成員之一。基于這些年對扁顱蝠的研究,2005年,張禮標受邀參與紀錄片《雷鳴之夜》的制作和拍攝。

《雷鳴之夜》由國家自然科學基金科普項目資助,分為上下兩集,介紹了扁顱蝠的行為生態與社會組織。不論從題材選擇、拍攝手法上,都獲得了認可。該片在2005年“金熊貓”獎國際紀錄片評選中獲“評委特別獎”“亞洲制作獎”和“最佳導演獎”三項大獎,并且摘得2007年度國家科技進步獎二等獎。

紀錄片的成功,讓人們關注到危難中的生靈,將人們的視線拉到了這類只有3.5克體重、世界上最小的蝙蝠之一——扁顱蝠上。

張禮標說,扁顱蝠屬翼手目,蝙蝠科,扁顱蝠屬,是世界上唯一生活在竹子里的蝙蝠。主要分布于東南亞,國內主要分布在華南地區(廣東、廣西、云南、貴州、香港、澳門),體型極小,約為成年人的拇指大小。由于它們棲息于竹子內,從竹筒上的縫隙中進出,因此進化出扁平的顱骨,故此得名。這類蝙蝠被列入《中國瀕危動物紅皮書•獸類》,等級為稀有(R)。

“宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井”,張禮標深諳其中的道理。自2000年攻讀碩士研究生起,他就踏實地對扁顱蝠潛心研究,在其導師張樹義的帶領下對扁顱蝠的集群行為、食性、活動節律、體外寄生蟲、回聲定位叫聲等多個方面做了深入細致的鉆研。

2004~2006年,他作為主要參加者順利完成了國家自然科學基金面上項目“兩種扁顱蝠行為生態學比較研究”;2005年,參與國家自然科學基金科普項目“兩種扁顱蝠行為生態與社會組織”,協助中央電視臺作為科學顧問,拍攝了四部紀錄片《雷鳴之夜》《隱形蝙蝠》《漫步云端》《竹林怪客》等;2007年,主持了國際蝙蝠保護(BCI)項目“華南扁顱蝠棲息地保護”,對兩廣地區扁顱蝠棲息地現狀進行研究。

在2008年國家自然基金項目“扁顱蝠個體擴散行為及其父權關系的研究”中,張禮標通過對扁顱蝠的擴散行為和父權關系的研究,為珍稀瀕危物種的保護工作提供科學依據。

基于對蝙蝠的熟悉,張禮標和他的同事們利用傳統捕捉法對扁顱蝠幼仔進行標記,待其獨立后定期進行重捕,分析是否有后代擴散到其它竹林的種群中。如果有擴散現象,對擴散的性別傾向進行分析。他們每個月定期重捕,分析擴散開始的時間以及持續的周期。然后,利用微衛星標記法與分子生物學技術,計算竹林內種群個體間遺傳差距,確定群外遷入的個體,進而判斷擴散行為的發生及擴散的性別傾向。

他提到,對扁顱蝠后代的擴散行為研究,即扁顱蝠的后代是否存在從出生地擴散到其它種群的現象,可以幫助科研人員了解扁顱蝠擴散的最佳時期。張禮標介紹說,扁顱蝠的后代幾乎都是雙胞胎。他們利用微衛星DNA方法分析扁顱蝠的父權關系,分析雙胞胎后代來自相同或者不同父親的幾率,分析對于一個竹筒內群體的后代的父親來源,繪制出每個竹筒內后代的父親的分布圖。同時,他們分析成年雄性個體對后代的支配權大小和范圍,繪制每個父親所產后代的分布圖。此項工作可以幫助科研人員們深入了解動物的交配系統。以上研究也可以為瀕危動物的保護工作提供有力的幫助。

這些年,張禮標以自己研究倡導關注、保護扁顱蝠這個瀕臨滅絕的物種,扁顱蝠也為他帶來了豐碩的成果。近年,他執筆或與他人合作在國內外多個學術期刊發表文章,包括以第一作者的身份發表3篇SCI、6篇國內核心論文,非第一作者3篇SCI、4篇國內核心論文及5篇科普文章;先后參加國家自然科學基金項目5項,歐盟框架協議項目1項。

蝙蝠云雨別有洞天

除了對扁顱蝠的研究,張禮標對另一種蝙蝠——犬蝠同樣也有著深入的研究。

2009年10月28日,國際學術期刊《公共科學圖書館•綜合》發表了廣東省昆蟲研究所、英國波士頓大學、廣西師范大學和華東師范大學科研工作者共同署名文章,題目為《果蝠口交延長了交配時間》,這篇文章一經發表便受到多方關注,《Nature》雜志甚至也給予了點評。文章指出,動物在交配中出現舔陰行為極為少見。

作為文章的主要作者與項目執行者,張禮標向記者表示,舔陰在動物王國里是極為罕見的事。最近,中國科學家卻觀察到一種非靈長類動物——犬蝠也有舔陰習慣。張禮標和同事研究犬蝠的性行為時發現,這種主要生活在東南亞地區的果蝠在紅外攝像機拍攝下,當倒掛的雄性蝙蝠從后面騎在雌性身上進行交配時,雌性會努力抬頭去舔對方的生殖器。在觀察了20次交配視頻后,張禮標團隊發現其中70%的雌性會對雄性舔陰,舔陰的時間越長,交配的時間也越長(大致相當于每舔陰一次,雌性將額外獲得6秒的交配時間)。總體上說,舔陰的蝙蝠平均交配時間為4分鐘,是不舔陰蝙蝠的2倍。

研究者們推測,舔陰的好處包括:減輕精子傳輸的困難,增加受精成功率,或是占有雄性,使它遠離其他雌性。張禮標面對記者時毫不忌諱地提出了自己對此研究的其他假設:“動物的行為是有其進化的意義的,不會無緣無故出現一個無關的行為。犬蝠的舔陰行為在很大程度有滅菌的可能。”他解釋說,當雄性犬蝠交配結束,雌性離開后,它也會去舔自己的陰莖,這就有可能是一項消毒的工作,防止性病的傳播。同樣,雌性給雄性舔陰也可能是此種原因。這種行為在老鼠身上也會見到,并且得到了科學家的證實,是起到滅菌消毒的作用。

同其他動物一樣,許多蝙蝠也在自然界越來越少,趨于滅絕,全球也有很多科學家從不同角度對它進行研究。研究人員發現,蝙蝠身上還會攜帶一些在世界范圍內有著最高致病性的病毒,這也許是近年來與人類最緊密、最迫切的一項研究。

21世紀最大的環境威脅是生物入侵和人畜共患病爆發。張禮標說,野生動物攜帶人畜共患病流行劇增,害蟲日益城市化的問題不容小覷。

廣東省是入侵和病媒動物的重災區,2014年,他所在的廣東省昆蟲研究所與英國國際應用科學技術中心(CABI)合作,組建了入侵和病媒動物安全監控科研團隊。在當時應對這些入侵和病媒動物的監測和防控技術系統仍未完善,未有國際化的研究平臺,缺少核心關鍵技術支撐,缺乏相關領域研發人才的情形下,張禮標勇挑重擔,主持了入侵和病媒動物安全監控國際研究項目,與科研人員們通過架構設置、能力建設、條件建設(包括4個平臺的建設:野生動物病原安全檢測平臺、新型安全藥物研制和分析平臺、野生動物檢疫平臺、野生動物基因工程平臺)、隊伍建設和管理創新五個方面著手,意在組建國內一流、與國際接軌的“入侵和病媒動物安全監控國際研究中心”,為我國入侵和病媒動物的有效監控提供有效的技術保障。

從廣西到廣東,從實驗室到峭壁,為了揭開蝙蝠適應環境、行為習性的秘密,張禮標不畏艱險、不辭辛勞的奔忙。唯愿這個在黑夜中與蝙蝠共舞的“蝙蝠人”在科研這片天地里,越飛越高。

來源:科學中國人 2016年第4期

揭秘蝙蝠云雨的年輕人

今年9月30日,美國《不可思議的科學年報》雜志趕在2010年諾貝爾獎頒獎前,在哈佛大學頒出了第20屆搞笑諾貝爾獎。27歲的廣西女孩譚敏和她的指導老師、33歲的張禮標,由于發現“短鼻果蝠(犬蝠)通過口交延長交配時間”而問鼎本屆搞笑諾貝爾生物學獎,這是中國學者在該獎上的首次斬獲。

幾個普通的中國年輕人問鼎2010年搞笑諾貝爾生物學獎,看似正版諾獎的“娛樂版”,但它恰好告訴了人們科學研究本應還有的另一面:發現的樂趣。對于頗有諾貝爾獎糾結情愫的中國人來說,這或許是一個意外驚喜,而透過這一“另類”獎項我們可以去更好地體認這群走在寂靜小路上的普通人。

南都周刊記者_洪鵠 實習生_李蔓倩 廣西賀州、廣州報道

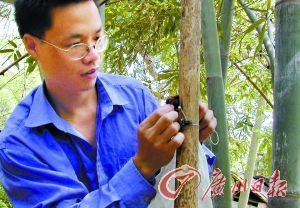

堅持下來搞科研的張禮標,在寂靜的小路上享受著蝙蝠世界的樂趣。攝影_孫炯

譚敏(右一)和研究團隊成員在華南理工大學校園里捕捉犬蝠。(受訪者供圖)

譚敏(中)碩士畢業后,有機會留在廣州做科研,

但這個忠于愛情的女生選擇了到男友老家教書。(受訪者供圖)

張禮標和譚敏從來沒有想過,自己的名字會和“諾貝爾”三個字聯系到一起。

今年9月30日,美國《不可思議的科學年報》雜志趕在2010年諾貝爾獎頒獎前,在哈佛大學頒出了第20屆搞笑諾貝爾獎。27歲的廣西女孩譚敏和她的指導老師、33歲的張禮標,由于發現“短鼻果蝠(犬蝠)通過口交延長交配時間”而問鼎本屆搞笑諾貝爾生物學獎,這是中國學者在該獎上的首次斬獲。

搞笑諾貝爾獎(The Ig Nobel Prizes)在國內并不太為人知。美國人馬克•亞伯拉罕創辦這一獎項的名稱,來自于“不名譽的”(ignoble)和“諾貝爾獎”的結合,評委和頒獎人則由貨真價實的諾貝爾獎得主組成。入選“搞笑”版諾貝爾獎的科學成果必須不同尋常,“乍看之下令人發笑,之后發人深省”。科學研究除了要有嚴肅的精神,其中也充滿了很多樂趣。主辦者希望挖掘這里面的“樂子”,表現科學的娛樂精神。比如今年的荷蘭物理學家蓋姆就拿了正版諾貝爾獎,又得過搞笑諾貝爾獎。

而譚敏和張禮標對于犬蝠口交的發現,則標志著“人類第一次在靈長類之外的動物身上觀察到口交行為存在”。這對于解釋性行為的進化或許有著重要意義。

由于需要自掏路費,論文的第一作者譚敏和項目主持張禮標沒有去美國領獎,論文的英文合作者Gareth Jones替他們領回了一只“雞生蛋生雞”獎杯,這只獎杯由廉價的特殊材料制成,4周之內必“土崩瓦解”。

“國內的朋友聽說我們獲獎,除了道喜,第一句話都是問有多少獎金。”張禮標說,令大家失望的是,這個獎沒有獎金。

上個月,科學松鼠會邀請譚敏和張禮標到北京,在國家動物博物館作了一次名為《蝙蝠•云雨》的講座。文靜的譚敏略帶羞澀地向100多位科學愛好者演示了PPT,并播放了一段犬蝠交配的AV。而不善言辭的張禮標也略顯緊張,有時說到一半便被他的老學友、松鼠會成員張勁碩給接過了話頭。

只想當生物老師而已

張禮標和譚敏都是廣西人。張禮標老家玉林農村,譚敏則來自小城貴港。說起小時候的理想,兩人倒是不約而同:當生物老師。

譚敏念高中時,生物老師是一位30多歲的女性,美麗而優雅。那時候還不用PPT上課,老師用重合在一起的兩張白紙畫了一個細胞,“然后兩張紙一分開,哇,就是有絲分裂。”這在那時的譚敏看來,就像變魔術般漂亮。她深深為老師傾倒,決定將來也要做一名會變魔術的高中生物老師。

張禮標已不太記得自己的高中老師。他想當生物老師,是出于更現實的考慮。廣西師范大學在廣西算不錯的,當老師可以早一點補貼家用,他沒什么猶豫地就填了廣西師大生物教育系。

在大四被保送研究生之前,張禮標和譚敏都沒有想過要“做科研”。喜歡小動物的他們,希望過上教書育人的安逸人生。

前后相差6屆的兩個人選擇了同一個導師,甚至連選擇的理由都差不多——周善義,廣西師大動物學教授,國內研究螞蟻的權威。動物學里也有“顯學”,例如大熊貓、東北虎等等。張禮標和譚敏選擇周善義的理由是“覺得周老師人特別好”,對于導師的研究領域,他們也都不排斥——相比研究明星動物,倒是這些小家伙更讓他們想探究。

“明星動物關注度高,經費多,但科研空白也幾乎都被填滿了,螞蟻這些更容易出成績。”張禮標說得很實際。譚敏的念頭則帶著小女生特有的浪漫色彩:“第一次在顯微鏡下一看,才發現它們有一層溫柔的、淡金色的絨毛,太好看了!我一下子就喜歡上了。”

張禮標后來被中科院動物所張樹義教授選去研究蝙蝠。上個世紀90年代末,在張樹義啟動蝙蝠研究之前,國內關于蝙蝠的科研幾乎是空白一片,還停留在“文革”前的水平。“當時蝙蝠研究的經費很有限,關注度更是沒有,很多研究者也很茫然自己為什么要做這種研究。”張樹義回憶當時帶的研究生:很多人不知道下一步職業如何規劃,先隨便讀個研作為求職跳板;只有很少的人早早明確自己的熱情所在,并決心投身研究事業。張禮標是張樹義心中的第二種學生。“從一開始就非常明確,他說我要做科研。”

那時,張禮標對蝙蝠一無所知,但有一股特別頂真的勁頭,沒多久就追上來了,每天開口閉口全是蝙蝠。科學松鼠會成員張勁碩博士,當時還是本科生,回憶初認識的張禮標:“個頭不高,看上去像個小孩一樣,還以為比我還小。”張勁碩是北京人,愛貧能侃,“當時一群年輕人在一起,滿口都是理想主義,個個宣稱要一輩子做科研怎么怎么樣。”這樣的場合里,張禮標是沉默微笑的那一個。張勁碩后來發現,愛談理想的都是大城市的孩子,對于從廣西農村來到中科院的“標哥”來說,堅持不放棄不是他的選擇,而是必須的。“當年那些理想主義的師兄師姐,幾乎沒誰還在做蝙蝠研究的。”

張禮標是為數不多的堅持者。碩士博士六年期間,他幾乎都在和一種只有拇指大的小蝙蝠——扁顱蝠打交道,研究這種棲居在竹洞里的小飛行者的飲食起居。張樹義稱贊張禮標:“他不是我最最聰明的學生,但一定是我最最勤奮和踏實的學生。”

2006年,張禮標來到廣東省昆蟲研究所工作。說是昆蟲所,其實還研究魚、鳥,什么都有,“我們考慮改成動物所或禽獸所。”張禮標調侃說。而在這里,他開始迷上了犬蝠。

這時譚敏正讀研一,張禮標回母校找周老師“要人”。搞蝙蝠研究野外作業很多,他想找個男生,挑中的正是譚敏的男朋友葉建平。一心想和男友在一起的譚敏小聲申請:讓我也去廣州吧。

“要抓蝙蝠的,你不怕嗎?”張禮標問。

“不怕。”譚敏壯著膽說。其實,她只模模糊糊記得小時候看過那些黑色的小精靈在夜空亂飛,或者從屋檐上啪地掉下來,把她嚇個半死。她希望它們不要太丑——就算丑,為了愛情,她也忍了。

懷著忐忑不安的心情來到廣州,譚敏看見了自己的研究對象——犬蝠,這種小家伙長著一張倒三角的臉,像只小狗,揮舞著一對黑袖子,她“一下子就喜歡上了”。

并非搞笑的研究

當時正是年底,是犬蝠一年兩度的交配高峰。蝙蝠的交配行為當時在國內也是研究空白,新來的譚敏便決定以此作為課題。在觀察過程中,他們發現犬蝠在交配時會出現令人驚奇的行為——“小夫婦”倆用后足倒掛在蒲葵葉上,雄性叼著雌性的脖子,以后入式進攻,與此同時柔韌性極好的雌性會彎下腰,在交配的同時配以口部輔助行為。高難度動作!

這在動物界中是罕見的現象,譚敏和張禮標當即決定繼續觀察。現有的樣本數據太少,他們需要更多的犬蝠,“犬蝠夫妻生活觀察小組”便開始了捕蝠之旅。

那正是春天,萬物生長,犬蝠們一只只倒掛在高高的蒲葵樹上。雄性提供房產——用牙齒打造出屬于自己的蒲葵屋,就會有一小群雌性飛來。五六只犬蝠棲息在同一屋檐下,過著和諧的一夫多妻制生活,不過雌蝙蝠有時也會紅杏出墻,飛到外面生下不知是誰的小孩。

整個三月,張禮標帶著學生譚敏、葉建平和張偉逛遍了廣州的公園和大學。一開始他們常常空手而歸,“也不沮喪,就當春游。”譚敏說。后來,他們慢慢地總結出了規律:犬蝠喜歡棲息在十米以上的高處;犬蝠屬果蝠,所以蒲葵樹落下的小果核也是他們安家落戶的明證。

于是,他們用細鋼管去捕蝠,發現太硬,便找那種十多米長的竹竿。“竹竿頂裝一個網兜,中間收腰的,往蒲葵葉上一頂,小蝙蝠們就落進來再也飛不出去了。”這種收腰捕蝠器是張禮標親手縫的,多年的野外捕捉訓練,讓他成為一名針線活高手。

譚敏在實驗室的屋頂建了個蝙蝠房飼養捕來的60只蝙蝠。她喂它們香蕉吃,加一點維生素的水,同時和昆蟲所里成群的野貓作斗爭。野貓常常將爪子伸進鐵絲網去抓蝙蝠吃,最慘那次把一窩犬蝠都抓走了,只剩下一堆小翼手和腳,譚敏差點哭了。

蝙蝠夜晚活動,譚敏也改變了生物鐘,白天睡覺,晚上6點給蝙蝠喂完食,就坐在電腦前監視攝像頭。如果觀察到犬蝠開始交配,必須人工將鏡頭切近——這樣的近距離窺視,譚敏有時候也覺得挺不好意思。

更多的時候是漫漫長夜的枯等,蝙蝠們吃飽喝足,飛舞嬉戲,就是不干“正事”。顯示屏前的譚敏只好在心里默默祈禱。終于有了!她有時會興奮地打電話給張禮標:“標哥,他們開始了!”

譚敏也給葉建平打電話。說來好笑,當初是為了他而來廣州,葉建平卻因做大耳蝠的回聲實驗回到桂林,在七星巖的巖洞里抓蝙蝠。葉建平比譚敏更忙,他的實驗需要收集幾千只蝙蝠的聲音,譚敏只記得兩人在電話里就她的實驗正兒八經地討論過一次:葉建平認為“口交”的說法不夠準確,“舔陰”才是恰當的說法。

還好,葉建平的大耳蝠會冬眠,而犬蝠不會,于是冬天的時候,葉建平像候鳥一樣跑來廣州幫譚敏做實驗,兩人半夜一起看犬蝠AV,覺得好笑不已。

譚敏最終取到了20對成功的交配樣本,其中14對存在舔陰行為。犬蝠的平均交配時間為220秒,平均舔陰時長占其8%。在雌性為雄性舔陰的同時,雄性并沒有停止交配——這在動物界極為少見。

動物的行為一般都有明確的目的性,為了生存或生殖,除了靈長類外很少有單純的娛樂性、享受性活動。于是,針對犬蝠的這一行為,張禮標和譚敏提出了三種假設:一是刺激作用,二是潤滑作用,三是清潔作用。但目前很難用實驗證實,只能暫且停留在假設。他們也探討過這樣的可能性:這會不會是犬蝠在人工飼養的環境里自娛自樂?在野外,它們還會有這份“閑情”么?但野外如何觀測,如何把攝像頭架到十幾米高的蒲葵樹,張禮標還沒有想好。

“我們的交流一直是非常順暢、非常自然的,都是抱著科研的態度嘛,譚敏也從來沒有不好意思。”張禮標明白在外行人眼里,這始終是個勁爆選題。但譚敏道出了心聲:“做實驗的時候全程都很興致勃勃,但后期和標哥討論時我還會覺得蠻不好意思的。”她只能低頭提醒自己:不要臉紅,專業、專業一點!然后把那些詞語一個個吐出來。

2009年10月,這篇署名第一作者譚敏、通訊作者及指導老師張禮標的論文,連同一段5分鐘長的犬蝠交配視頻發表在了《PLOS ONE》雜志,引發了關注。“電子版上很多文章幾個月只有個位數的點擊率,我們的論文有幾萬。”張禮標說,不少人寫來郵件,有的建議合作研究,有的貢獻出自己的實驗設計。

“性始終是人們津津樂道的話題。”張禮標說。

回到寂靜小路

“我們的生活沒有任何改變。”獲得搞笑諾貝爾獎之后,張禮標只收到一個從美國郵來的、A4紙打印出來的皺巴巴的獎狀——似乎在時刻提醒著他不要把這獎當回事。

獲獎之后,張禮標和譚敏去北京呆了十天。張禮標之前不知道科學松鼠會,不知道有趣的科學講座已然成為了城市里繼音樂會、小劇場之后新的流行。而任職于國家動物博物館的張勁碩,業余參與松鼠會活動已有好幾個年頭。

如今,從事科普的張勁碩有時會發自內心地羨慕堅持下來搞科研的標哥,盡管誰都明白,這不過是條寂靜的小路。

張禮標目前是廣東省昆蟲所的副研究員,相當于副教授。他的導師張樹義說,如今國內專職做蝙蝠研究的約有20人——比起十年前,這已是很多了,而張禮標是最優秀的蝙蝠研究者之一。“雖然他是副研究員,這是因為他還年輕。”

33歲的張禮標已經當了父親,他的父親從老家喜滋滋地跑來廣州抱孫子。張禮標沒有把獲獎的消息告訴父母,他們沒念過書,只為兒子是科學家而驕傲。在昆蟲所三人合用的辦公室里,墻上掛著密密麻麻的工作日程——張禮標的工作包括一連幾天去機場講解怎樣防治機場附近鳥群的出沒。除了偶爾抱怨下“都快沒時間做科研了”,大部分時候他還是投入而滿足地聊著蝙蝠。

譚敏則回到了廣西賀州,碩士畢業后,她有機會留在廣州做科研,但這個忠于愛情的女生選擇了到男友老家教書。賀州高級中學坐落在遠離市中心的一個村落里,譚敏解釋這里曾經是革命根據地。獲得搞笑諾貝爾的事情,學校里沒有人知道,譚敏認為整個賀州都不會有一個人知道。“關注這些事的人都在廣州、北京。”她請假去北京參加科學松鼠會,沒有告訴學校真實原因——學校很器重她,讓她教高三,“我不希望讓學校覺得我私事很多。”

但有一個人知道。她班上的副班長,一個17歲的女孩,聰明敏感,熱愛生物,譚敏好像看見了十年前的自己。她們成了可以說知心話的朋友,譚敏不知用什么字眼來向學生描述自己的研究,正支支吾吾著,小姑娘說:“老師別不好意思了,我都知道你要說的是什么啦。”

譚敏把獲獎的事告訴了父母。“我就說是研究蝙蝠繁殖的”,她偷偷一笑。她猜想會上網的爸爸說不定早已知道,但大家都避而不談。

北京之旅讓她興奮,她把論文給中科院動物所的老師看,靦腆地透露了自己想考博士的想法。她也有擔心,如同當下中國任何一個27歲的女生一樣——結婚,生子,父母年紀大了,如何養家。男友葉建平如今在桂林貓兒山保護區做一名公務員,這次他們一起去了北京,他陪她拜訪老師,令她欣慰的是,“他支持我”。

來源:南都周刊 2010-11-12

扁顱蝠:黑夜里的舞者

張禮標在野外研究扁顱蝠的生活習性。

張禮標在野外研究扁顱蝠的生活習性。

研究人員在野外研究扁顱蝠的生活習性。

扁顱蝠毛茸茸的頭部。

一只扁顱蝠正在飛離竹子上的巢穴。

小巧可愛的扁顱蝠。

展翅的扁顱蝠。

扁顱蝠的面部特寫。

策劃:趙潔 撰文:劉幸 攝影:黎旭陽 張禮標

感謝廣東省昆蟲研究所對本文的支持

這是世界上唯一生活在竹子里的蝙蝠,因為有了獨一無二的扁平顱骨,被人們形象地稱為“扁顱蝠”,雖然已經在地球上生活了兩千萬年,但由于它們習慣在黑暗中獨行,讓其充滿了神秘感,目前的文獻對其僅有極其簡單的描述。上世紀70年代,科研人員在馬來西亞偶爾得到了扁顱蝠的標本,30多年來,它們謎一般的身影牽動了眾多科研人員的心。經過十多年的研究,廣東省昆蟲研究所的研究團隊成功解開了神秘蝙蝠不為人知的一面。

“其實蝙蝠并非如西方傳說的黑暗中邪惡的化身,它們反而有利于農業;不過蝙蝠身上攜帶著致命病毒,因此想吃蝙蝠的讀者千萬要思量。”專家提醒道。

發現:

隱形蝙蝠不住青山住民居旁

2001年伊始,廣東省昆蟲研究所的副研究員張禮標就來到了上次捕獲扁顱蝠標本的廣西,貓兒山(老山界)國家級自然保護區成片的毛竹吸引了他。

但是十多天的尋找讓他失望而歸。張禮標回憶道,保護區的毛竹漫山遍野,按理說應該是扁顱蝠理想的棲息之地,但是除了一棵竹子上有“疑似扁顱蝠”棲息的裂縫之外,所有竹面均光滑密封,沒有扁顱蝠的蹤跡。

正當張禮標感到絕望之際,當地村民說,在保護區對面的一座山看到了蝙蝠。“兩小時后,我們爬過大山,就抵達了老鄉指明的地點。”張禮標果然在距離地面1.5米高的竹竿上發現裂縫,并捕捉到一只鼠耳蝠,但這與神秘的扁顱蝠相比毫無吸引力。線索就此中斷,張禮標總結道,這個保護區成片是毛竹,生境單一,也許不適合扁顱蝠棲息。

2001年11月,張禮標帶著最后一線希望來到弄崗國家級自然保護區,不過這次他沒有直接進保護區,而是去保護區周邊同樣有竹林的村莊中碰碰運氣。“十分幸運,村莊里每家每戶都在房前屋后種了刺竹。與光滑筆直的毛竹不同,刺竹總是盤根錯節地咬在一起,不經過修剪,很難爬到上面去。”張禮標說。

“不過令我興奮的是,我們發現刺竹上裂縫十分多。”尋找扁顱蝠的野外時間已經有4個月了,帶著疑問,張禮標抱著試一試的態度,以每發現一只10元扁顱蝠的報酬請老鄉幫忙尋找。

這個尋常的舉措收到了不尋常的效果。向老鄉們發出求助的第一天,就有老鄉打來了電話,稱他們砍竹子時發現有蝙蝠飛出。張禮標馬上趕去,爬上刺竹一看,上面果然有裂縫,用小竹條透過竹縫輕輕尋找,果然有軟綿綿的動物存在。一會兒,一個毛茸茸的小家伙爬出裂縫,飛翔而去。張禮標馬上用布袋捕獲爬出來的第二只、第三只……僅僅一個竹筒就抓捕了12只蝙蝠并帶回研究。

“縮骨高手”:世界第二小的蝙蝠

仔細觀察抓獲的“戰利品”,這種蝙蝠僅有拇指大小,身上毛茸茸的,呈金色,溫順可愛,并非像傳說中的吸血蝙蝠那般會咬人,“我第一眼看見就覺得這就是夢寐以求的扁顱蝠,因為它的個體十分小,頭顱也是扁的,足部還有肉質墊,適合在竹筒里面爬來爬去。”張禮標興奮地告訴記者。幸運的發現開啟了大規模尋找扁顱蝠的旅程,張禮標在一個村莊內就發現了兩百多只扁顱蝠,數量之多,遠遠超出想象。

令人意外的是,在做裂縫寬度統計的時候,張禮標發現,扁顱蝠每天進出的洞口比想象中要狹小很多,成長條狀的裂縫寬度往往不足1厘米,比常見的香煙還要窄,甚至連一支普通的鉛筆都無法塞進去。

張禮標從扁顱蝠的身體結構中找到了謎底,原來扁顱蝠不僅僅有扁扁的頭部,而且身上的肋骨異常柔軟,任何裂縫只要頭部通過就能讓整個身體通過,因此竹筒成了天然的避難所。在給抓獲的扁顱蝠進行稱重的時候,張禮標又有新的發現,最輕的扁顱蝠僅有2.9克,12只扁顱蝠的平均體重僅有3.5克,這比文獻中記載的5.5克少了足足2克。

查文獻得知,在世界范圍內,有記錄的最小的蝙蝠為凹臉蝠,分布在泰國和緬甸的叢林里,平均體重只有2.5克。扁顱蝠平均體重在此次調查中被更正為3.5克,是世界上第二輕的蝙蝠種類。

“御宅”:每天戶外活動不足40分鐘

隨著調查的深入,一個更大的疑問展現在張禮標的面前。據文獻記載,30多年前在馬來西亞發現的扁顱蝠都生活在遠離人煙的天然竹林,但是中國的扁顱蝠絕大部分生活在村莊旁邊,以至于稍微離村莊遠點,扁顱蝠的身影就很少出現。更令人詫異的是,每到甘蔗收獲季節,當地村人要砍竹子捆綁甘蔗,扁顱蝠的棲息地會減少很多,那么為什么扁顱蝠仍然喜歡與人為鄰呢?

是村莊幫助扁顱蝠躲避天敵嗎?帶著疑問,張禮標徹夜觀察。但是很快他就發現,貓頭鷹、蛇類等蝙蝠天敵的身影依然時常出現在村莊旁。因此躲避天敵之假設可以被剔除。

隨后研究人員將目標瞄準刺竹。每年春天,會有大量的刺竹筍出現,高峰期一晝夜能長一米高,這時一種甲蟲喜歡用長長的產卵管扎進竹筍,在里面產卵,孵化后的幼蟲以竹筍為食,成蟲后鉆出并留下一個洞口,刺竹迅速長高之后,洞口被拉伸成長裂縫。“這是扁顱蝠蝸居最好來源。”張樹義說,“還有一種蝸居來源是開裂后的老竹子。”

但這種假設仍不夠充分。張禮標設置了一個大膽的模擬實驗,通過紅外攝像頭,張禮標發現,扁顱蝠只在每天傍晚或者凌晨時分出來覓食,每次出來的時候,扁顱蝠總是小心翼翼,迅速而且安靜,人耳聽不到任何聲響。但是出去后不久,扁顱蝠就馬上回巢,12只扁顱蝠從集體外出到集體歸巢完畢,時間不超過20分鐘。“一天室外生活不到40分鐘,時間之短令人驚訝!”張禮標說,“第一次見到這么奇怪的蝙蝠。”

意義:

蝙蝠研究幫助人類了解生物進化

研究蝙蝠有何必要?張禮標表示,蝙蝠對人類生活有利有弊。有利方面,蝙蝠是蚊蟲的天敵,是芒果、番石榴等多種經濟作物的授粉者;不利的方面,蝙蝠容易攜帶多種病毒。“如果對蝙蝠一無所知,一旦由蝙蝠攜帶的病毒引起疾病傳染,人類將束手無策。”

蝙蝠是生態指示物種之一

蝙蝠的生態功能作用很大。張禮標告訴記者,一只蝙蝠一晚能吃掉自身體重1/3的害蟲。廣西某地的大裂縫上世紀80年代生活了超過一百萬只蝙蝠,周邊的農民種地根本不需要用什么農藥。廣東、廣西民間有吃蝙蝠補身體治療尿床的說法,如今隨著農藥施加和捕殺加劇,大裂縫中蝙蝠只有十幾萬只,如此形成惡性循環——農藥越多,蝙蝠死得越多,蝙蝠死得越多,越需要農藥。

在云南和廣西調查都發現,溶洞的開發讓蝙蝠的生活地大為減少。張禮標說,云南有個著名的古龍洞,里面生活了很多蝙蝠,開發之后,一只蝙蝠都找不到了。不過后來因為游客稀少,古龍洞被廢棄,蝙蝠又慢慢回到其中棲息。

中國科學家重大發現:

口交延長果蝠交配時間

更為重要的是,研究蝙蝠能幫助人類了解生物進化的過程。2009年10月28日,國際學術期刊《公共科學圖書館•綜合》發表了廣東省昆蟲研究所、英國波士頓大學、廣西師范大學和華東師范大學科研工作者共同署名文章,題目為“果蝠口交延長了交配時間”。文章指出,動物在交配中出現口交行為極為少見。

作為文章的主要作者,張禮標向本報表示,口交在動物王國里是極為罕見之事。最近中國科學家卻觀察到一種非靈長類動物——犬蝠也有口交習慣。張禮標和同事研究犬蝠的性行為時發現,這種主要生活在東南亞地區的果蝠在紅外攝像機拍攝下,當倒掛的雄性蝙蝠從后面騎在雌性身上進行交配時,雌性會努力抬頭去舔對方的生殖器。在觀察了20次交配視頻后,張禮標發現其中70%的雌性會和雄性口交,口交的時間越長,交配的時間也越長(大致相當于每口交一次,雌性將額外獲得6秒的交配時間)。總體上說,口交的蝙蝠平均交配時間為4分鐘,是不口交蝙蝠的2倍。研究者們推測口交的好處包括:減輕精子傳輸的困難,增加受精成功率,或是占有雄性,使它遠離其他雌性。

扁顱蝠為何移居?

覓食活動時間之短,可以證明扁顱蝠活動半徑就在村莊附近,那是村莊周邊獨特的食物吸引了扁顱蝠嗎?在南美洲,吸血蝙蝠也喜歡與人為鄰,每到黑夜便吸食人類或者動物的血液,難道扁顱蝠也喜歡吸血嗎?為了解開答案,張禮標又做了個新奇的實驗,通過分析扁顱蝠的糞便,他初步掌握到,小蜂類是其最主要的食物,此外,蚊子、蒼蠅、甲蟲也是它們的食物。

隨后,張禮標在扁顱蝠的蝸居里面安裝了一個微型紅外線的攝像頭,意外發現直徑不到6厘米的竹筒內生活了12只扁顱蝠,它們不是扎堆,而是用前肢支撐著兩側的竹壁,腦袋向下,掛在竹筒頂部,除了兩次短暫的旅行,它們都待在竹筒里,除了睡覺都在整理自己的體毛,仿佛對自己是否干凈很在意。狹小的竹筒不僅僅是蝸居,也是社交場所。第二天傍晚,廣西出現暴雨,但是對于扁顱蝠沒有任何影響。

在不影響扁顱蝠棲息的條件下,2005年,張禮標用黑色的網罩起一片竹林,然后用燈光吸引甲蟲、小蜂類、蚊子、蒼蠅等食物,構成露天實驗室。到了扁顱蝠活動時間,點燃燈光。張禮標看見,夜幕之下,出現了很多體型極其細小的蜂類。過了一會兒,燈光下出現很多白蟻的身影,扁顱蝠馬上聚過去捕食,即使人們近在咫尺扁,顱蝠也沒有退縮的意思。

燈光下白蟻越來越多,仔細觀察就能發現,扁顱蝠不用爪子而是直接用嘴捕捉和生吞白蟻。張樹義通過超聲波掃描儀發現,扁顱蝠通過發出高頻聲波確定昆蟲的精確位置,隨著與昆蟲的距離越來越近,發出超聲波的間隔越來越短促,直到抓獲昆蟲,聲波才停止。“應該就是這些食物讓扁顱蝠與人為鄰!”張禮標興奮地告訴記者。

SARS的罪魁禍首!

過去被認為是SARS罪魁禍首的果子貍只是傳播者,而蝙蝠才可能是SARS真正的宿主。張禮標告訴記者,SARS暴發后,在國家林業局的課題下,中國科學院武漢病毒研究所的石正麗研究員、動物研究所的張樹義研究員等科學家組成的聯合研究小組前往廣東、廣西調查,張禮標也陪同參與了在廣東茂名和廣西的調查。他發現,茂名當地農民徒手抓蝙蝠,每晚能抓100多只,用籠子裝了后拿去市場上賣,跟蝙蝠一起賣的,就有不少果子貍。

廣東疾控中心提交報告稱,研究初期在我國南方動物市場發現了感染病毒的果子貍,但此后再未發現新的攜帶病毒的果子貍,說明它們并非SARS源頭,可能只是中間宿主,將病毒間接傳染給人類。

因此研究人員很快將研究的方向瞄準了果子貍一旁的蝙蝠,果然,研究組發現中華菊頭蝠攜帶大量“類SARS”冠狀病毒,它們才是該病毒的自然宿主之一。正麗研究員說,從蝙蝠與人類、果子貍體內分離得到的病毒基因序列,其同源性達88%~92%。遺傳研究表明,在蝙蝠分布區確有多種“類SARS”冠狀病毒存在。

不過,讀者不用擔心SARS會再次暴發。研究發現,在菊頭蝠屬的4個種里發現SARS病毒的抗體和基因。基因序列分析表明,蝙蝠類SARS病毒與人類SARS病毒的基因組序列同源性達92%,但是二者的差異決定了蝙蝠類SARS病毒不能夠跨物種傳播,也就是說,目前科學家在蝙蝠體內檢測到的類SARS病毒還不會直接感染人類。

不過世界衛生組織SARS科研顧問委員會王林發高級研究員表示,蝙蝠正成為許多人畜共患病的病毒宿主,有些疾病暴發后死亡率極高。例如,蝙蝠逃不了與狂犬病的干系。法國巴黎巴斯德研究所“狂犬病國家參考實驗室”埃爾維•布雷主任說,狂犬病毒已在眾多陸地食肉動物間建立起一個穩固的傳染網絡,其中包括蝙蝠。研究還表明,蝙蝠攜帶埃博拉、亨德拉、尼帕、豬腮腺炎等多種病毒,它們雖能保持自身無恙,卻可能在攝食過程中將帶有唾液的果肉碎塊吐到地上,感染其他宿主。

來源:廣州日報 2010-01-10

蝙蝠專家張禮標在白石山飛鼠巖的探索發現之旅

旅游衛視 2008-5-8 09:50

在廣西東部云遮霧繞的深山里,隱匿一座超級城市、一座聚集著無數蝙蝠的神秘堡壘。據說,它們的數量甚至比中國最大城市上海市的人口還要多…… 第一集:超級計劃

序:隱匿深山的蝙蝠大軍

解說:在廣西東部的麻垌鄉,群山中聳立著一座碩大的石山,它四壁直立,高大而又險峻。

三年前,我曾在那里看到驚人一幕——峭壁上,密密麻麻、不計其數的蝙蝠,正疾速盤旋著,它們的巢穴活脫脫就像一座懸在半空的超級城市,一個屬于蝙蝠的秘密堡壘!迄今為止,它們的世界依然云遮霧繞,詭秘得令人生畏。

《漫步云端》第一集

第一場:抵達飛鼠巖

解說:2005年,事隔三年之后,我終于帶著攝影師楊光偉、助理編導李杰,中國科學院動物學博士張禮標,以及登山指導胡東岳回到來了麻垌鄉。

同期聲:去那兒的話需要多長時間?到那個你們昨天晚上住那個地方上去,可能一個小時,一個小時,然后再下來的話再要半個小時、一個小時?下回來也要一個小時。

解說:這一次,我們將在當地采藥人幫助下,盡可能接近懸崖上的蝙蝠群、揭開它們的所有秘密,并制作一部激動人心的自然紀錄片,讓更多的人來了解和關注它們在山谷中的奇特生活。

它們巢穴就在巨大石山的背后,當地人都管它叫“飛鼠巖”,是一個極少被外人所知偏僻角落。這條崎嶇的便道就是通往那里的唯一路徑。

同期聲:你小心點啊,這兒很陡。

解說:為完成計劃,我們幾乎帶齊了所有可能的裝備,隊員從蝙蝠專家,到登山指導,再到專業電視制作人,每個人都各有專長、有備而來。

5月1日中午,經過兩小時的艱難跋涉,我們繞過大山,趕到了宿營地。

這是早已廢棄的山村,十來座破舊的土坯房就建在高大的懸崖下,向外傾斜的巖壁給整個村子都提供了庇護,據說,當地村民早在十年前就已全部搬走,空置的房間正好可當作考察隊的營地。

同期聲:這兒當餐廳多好,到這兒來吃飯,你看,還能看到風景。

解說:整個考察期間,我們都將以此為基地,對蝙蝠群展開探索。

同期聲:可能要買兩套,兩三套迷彩,然后還有手套,買幾副白手套。

第二場:超級計劃-深入巖穴-空中攔截-萬米追蹤

解說:從營地往西大約四百米就是我們的目標——飛鼠巖。

根據出發前制定的計劃,我們首先要協助蝙蝠專家張禮標,采到蝙蝠樣本,鑒定出它們的具體種類,如果是新物種,就有更高的研究價值。

其次,為了弄清裂縫內的實況,我們還要深入蝙蝠巢,把紅外攝像頭直接裝到裂縫內。為查清蝙蝠群在夜幕下的去向和活動范圍,我們將給部分蝙蝠貼上熒光標,在群山中,展開徹底追蹤。

最后,為了詳盡了解它們的飛行行為,紀錄下前所未有的精彩畫面,我們還將爬上山崖,從最近的距離觀察和拍攝它們的飛行細節。

第三場:未曾預料的挑戰-眩目的懸崖

解說:5月1日下午,隊員們剛剛安頓好營地,便迫不及待地趕往飛鼠巖,想要看一看我們的探索對象。

這是三年來,我第一次返回飛鼠巖。出乎意料的是,它遠比記憶中來得高大。

蝙蝠專家張禮標和登山指導胡東岳都是第一次來到這里,眼前的景象讓他們感到很意外。

裂縫的頂部、也就是蝙蝠聚居的巢穴距地面的實際高度至少在八十米以上,遠比記憶中的三十米高得多。

那群神秘的蝙蝠應該就躲在裂縫的最高處,可是,站在洞口,除了惡心、刺鼻的氣味兒和蝙蝠發出的嘈雜聲,根本看不到一只蝙蝠的影子。

同期聲:我看多一會兒,腦子都暈!

解說:要窺探它們的秘密,就得盡可能接近它們。面對高大得令人眩暈的懸崖,大家既興奮又擔心,誰也沒想到,志在必得計劃,竟然轉瞬間變得艱巨起來。

同期聲:如果是我們都上的話,我們都從這里爬下來,對,下面也有機位,不是說都在上面。蝙蝠可能在那個位置。就是上面那個黑壓壓的?然后,我們放那個攝像頭的話就在那里。

同期聲:它那個縫我以為它里邊是平著的,現在看起來全是直的、垂直的,其實主要不是這個問題,主要是那個潮濕,濕度太大,水太多,完了可能還有苔蘚,那么要清這個可就太麻煩,水是沒辦法清,然后你要清苔蘚,那就太麻煩了。

解說:胡東岳是一位有著十年的登山和探險經驗的專業登山指導,他的任務就是要幫助隊員找到接近蝙蝠群的安全途徑。

同期聲:這樣那里邊太濕了,肯定太危險,對,那兒特別滑。然后這個地方可能可以,可以下來,從別的地方繞,然后把機器固定在這個地方,對,那個小樹那兒,對,固定在那兒,或者再往下、再往里一點都可以,對,這兒應該問題不大,然后這樣,擱在那兒。那個地方就只能過去試試看,可能……。

同期聲:攝影師就到這里。不一定,可能,也是放攝像頭吧。放攝像頭?要把人吊在那兒,那晚上就回不去了。不用從上面回,可以一直順著下來嘛。下來?現在如果繩子夠長……我們一直順著下來就回去,如果從那邊回去的話,可能時間就比較久。對對。

解說:為保障考察安全,胡東岳特意帶齊了全套登山工具,可是,面對如此高大的峭壁,他仍感準備不足。

同期聲:這有裂縫,很容易的。對,這兒還可以,好了,從那兒上,但是,過了這兒,這一段好像就難了,沒有什么好的點,對,可能翻到那邊,然后再往上去。

同期聲:你還有一個辦法就是在這兒搭個腳手架,我原來想過在這兒搭,你想,在這一直搭上去,那太可怕了,而且,哪怕搭好了也不敢站在上邊,會晃的。你可以把那個機器固定在那兒。晃啊,肯定,一刮風肯定會晃。對。你看它的底座只有這么寬一點,搭上去很危險的。

解說:最后,我們意識到,要想直接深入蝙蝠巢穴,唯一的辦法或許是:每向上爬一小段,就用電轉在巖壁上安裝保護栓,然后,再向上爬,如此循環,肯定能上去。可是,那樣的話,電鉆的巨大噪音必將給蝙蝠造成致命干擾,是大家絕對不能容忍的。

蝙蝠•雨•搞笑諾貝爾

(張禮標 譚敏 主講)

發布時間:2010-10-22

10月17日下午,國家動物博物館大廳座無虛席,這是國家動物博物館聯合科學松鼠會推出的國家動物博物館大講堂——《蝙蝠•云雨•搞笑諾貝爾》。譚敏、張禮標等通過研究“犬蝠通過口交延長交配時間”這一命題,摘取了2010年度“搞笑諾貝爾生物學獎”。國家動物博物館為讓大家了解“搞笑諾貝爾獎”及該成果的意義,邀請獲獎的這幾位學者以及國家動物博物館負責策劃活動的張勁碩博士向觀眾娓娓道來。雖然氣溫驟降,仍然吸引了不少學生和動物興趣愛好者前來參加,博物館方面不停加座椅也無法完全滿足聽眾需求,反映出廣大群眾渴望了解科普知識的高漲熱情。200余位觀眾聆聽了本次以訪談形式為主的科普講座,隨后很多觀眾都與現場嘉賓進行了對話交流,學習氣氛十分濃烈。

獲獎者張禮標博士在講座中說到,自己到廣東省昆蟲研究所剛開始的時候是打算觀察果蝠類動物犬蝠(Cynopterus sphinx)的筑巢行為,偶然間發現了交配行為,然后才專門設計實驗來研究犬蝠的交配行為。等到做完實驗,進行數據統計分析時發現,犬蝠在交配過程中口部輔助行為較常見。張禮標說,他們的論文首先發表在PLoS ONE雜志上。Ig諾貝爾獎評委會正是針對這一研究評獎。同時,張博士說到:“獲獎之后,我們當然很開心,因為不管如何,這個獎的初衷也是讓大家幽默、娛樂一下。不過,是否獲獎,對我們的研究工作應該不會有太大的影響,因為我們目前仍然在繼續做這方面的研究。”

搞笑諾貝爾獎(the Ig Nobel Prizes)是對諾貝爾獎的有趣模仿。其名稱來自Ignoble和Nobel Prize的結合。主辦方為科學幽默雜志(Annals of Improbable Research,AIR),評委中有些是真正的諾貝爾獎得主。“Ig諾貝爾獎”的獲獎者大多是在嚴肅的科學雜志上正式發表論文的研究者。

國家動物博物館大講堂系列活動,將依托中國科學院動物研究所良好的科學環境,通過不定期開展嘉賓主題演講活動,起到科普知識的廣泛傳播,推動愛護環境、保護動物事業全面發展的作用。(國家動物博物館 陳遲)

圖一:整個大廳座無虛席

圖二:觀眾們聽得十分投入

圖三:訪談的形很輕松

走近科學《絕壁追蹤》

首播時間 2011-12-13 中國大陸 集數 2

第1集 廣西麻垌鄉生活著中國最大的一個蝙蝠群落,它們居住在高達百米的巖壁半空。中科院動物所博士張禮標和一支科考隊來到麻垌,他們想要揭開這個龐大蝙蝠群的神秘面紗。夜幕降臨,密密麻麻的蝙蝠群突然不約而同從洞中飛出,猶如一股黑霧向天邊飄去,這究竟是一種什么蝙蝠,它們為什么會生活在絕壁縫隙之中,要解開這些謎團,考察隊必須盡可能接近這些神秘的蝙蝠。科考隊希望能通過登山裝備從半空中接近這群蝙蝠,近距離拍攝和觀察它們在巖壁縫隙中的生活,但是高達150米的絕壁讓隊員們屢次遇險。等待了一個月后,重返這里的隊員們發現,飛鼠巖的蝙蝠已經是一幅完全不同的景象,一個更加龐大的族群即將展開夜間獵食行動。

第2集 在廣西壯族自治區東南部的大山里隱匿著一個神秘的崖壁,聚集著成千上萬只蝙蝠,因此當地人稱它為飛鼠巖,據說那里蝙蝠的數量多達一千多萬只。中國科學院動物學博士張禮標帶隊來到飛鼠巖實地科考,希望通過對當地蝙蝠的研究,揭開蝙蝠適應環境的秘密。飛鼠巖的蝙蝠可以井然有序的大規模行動,而飛鼠巖優越的地勢形成了蝙蝠躲避猛禽天敵的天然屏障。每年九月,飛鼠巖的蝙蝠會全部消失,張禮標認為這是由于飛鼠巖洞口大,冬季氣溫不穩定,蝙蝠們必須遷往溫暖的地方冬眠越冬。

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。