徐宗學, 男,1962年出生,山東省淄博市人。現任北京師范大學“京師學者”特聘教授、博士生導師,水科學研究院副院長、院學術委員會主任。兼任國際水文科學協會(IAHS)水資源系統委員會(ICWRS)副主席、中國委員會副主席、聯合國教科文組織(UNESCO)國際水文計劃(IHP)中國國家委員會委員、全球水系統計劃中國委員會(CNC-GWSP)委員、中國自然資源學會水資源專業委員會副主任、日本九州大學中國校友會副會長等職,系國家科技進步獎、水利部“大禹獎”、教育部科技進步獎與“長江學者”特聘教授、國家自然科學基金及歐盟第七框架“氣候與洪水災害”項目等評審專家,并為國際水文科學協會(IAHS)、國際水資源協會(IWRA)、亞洲太平洋水文水資源學會(APHW)等國際學術團體以及中國水利學會等國內有關學會會員。曾先后獲得教育部、水利部、中國工程院、環境保護部、西藏自治區、北京師范大學等優秀研究成果獎和教育教學成果獎等近20項,1997年榮獲德國“洪堡”獎學金,2007年先后獲得國際水文計劃(IHP)中國國家委員會“國際水文合作突出貢獻獎”和澳大利亞聯邦政府科教部(DEST)“Endeavour Executive Awards”,2010年獲得中國工程院、環境保護部“中國環境宏觀戰略研究先進個人”榮譽稱號,2012年獲得教育部科技進步二等獎1項,2013年獲得中國水利學會“大禹水利科學技術獎”二等獎1項與“中國自然資源學會優秀科技獎”榮譽稱號,2014年獲得中國水利學會“大禹水利科學技術獎”一等獎1項與山西省科學技術獎二等獎1項,并先后獲得北京師范大學教育教學成果一、二等獎各1項以及“錢媛教育基金優秀教師獎”等。

徐宗學, 男,1962年出生,山東省淄博市人。現任北京師范大學“京師學者”特聘教授、博士生導師,水科學研究院副院長、院學術委員會主任。兼任國際水文科學協會(IAHS)水資源系統委員會(ICWRS)副主席、中國委員會副主席、聯合國教科文組織(UNESCO)國際水文計劃(IHP)中國國家委員會委員、全球水系統計劃中國委員會(CNC-GWSP)委員、中國自然資源學會水資源專業委員會副主任、日本九州大學中國校友會副會長等職,系國家科技進步獎、水利部“大禹獎”、教育部科技進步獎與“長江學者”特聘教授、國家自然科學基金及歐盟第七框架“氣候與洪水災害”項目等評審專家,并為國際水文科學協會(IAHS)、國際水資源協會(IWRA)、亞洲太平洋水文水資源學會(APHW)等國際學術團體以及中國水利學會等國內有關學會會員。曾先后獲得教育部、水利部、中國工程院、環境保護部、西藏自治區、北京師范大學等優秀研究成果獎和教育教學成果獎等近20項,1997年榮獲德國“洪堡”獎學金,2007年先后獲得國際水文計劃(IHP)中國國家委員會“國際水文合作突出貢獻獎”和澳大利亞聯邦政府科教部(DEST)“Endeavour Executive Awards”,2010年獲得中國工程院、環境保護部“中國環境宏觀戰略研究先進個人”榮譽稱號,2012年獲得教育部科技進步二等獎1項,2013年獲得中國水利學會“大禹水利科學技術獎”二等獎1項與“中國自然資源學會優秀科技獎”榮譽稱號,2014年獲得中國水利學會“大禹水利科學技術獎”一等獎1項與山西省科學技術獎二等獎1項,并先后獲得北京師范大學教育教學成果一、二等獎各1項以及“錢媛教育基金優秀教師獎”等。

迄今為止,徐宗學已發表學術論文320余篇,被SCI/EI檢索的論文180余篇,被中國科學引文數據庫(CSTPCD)收錄120余篇,被國內外有關研究學者引用逾2000次。其間不僅參加了三十余次國際性學術會議,并多次被推薦擔任國際學術會議的分會主席及國際委員會組織委員等職。現擔任《International Journal of Water (IJW)》、《Water Science and Engineering》、《DESERT》、《水利學報》、《水科學進展》、《水文》、《資源科學》、《亞熱帶資源與環境學報》、《干旱區地理》、《水利水電科技進展》等雜志編委及多種知名國際學術期刊如Journal of Hydrology, Advances in Water Resources, Hydrological Processes, Hydrological Sciences Journal, Water Resources Management, Water International, Global and Planetary Change, International Journal of Climatology, Journal of Climate, Journal of Environmental Management, Quaternary International, Journal of Hydrologic Engineering – ASCE, Journal of Computing in Civil Engineering - ASCE,Journal of Water Resources Planning and Management – ASCE, Nonlinear Processes等以及國內學術期刊如中國科學、科學通報、自然科學進展、水利學報、水科學進展、水文、水電能源科學、水力發電學報、自然資源學報、中國水土保持科學、水土保持研究、水利水電科技進展、生態學報、地理學報、地理研究、資源科學、氣象學報、高原氣象、干旱區地理、干旱區資源與環境、亞熱帶資源與環境學報、系統工程理論與實踐、清華大學學報等的審稿專家。

教育及工作經歷:

1979年9月-1983年6月 武漢大學(原武漢水利電力學院)河流力學專業,工學學士。

1983年9月-1988年6月 武漢大學(原武漢水利電力學院)水文學及水資源專業,工學博士。

1988年6月-1988年12月 清華大學水利系,助教。

1989年1月-1996年6月 清華大學水利系,講師。

1989年1月-1990年12月 國家科學技術委員會工業科技司,項目助理(借調)。

1993年4月-1995年3月 日本九州大學土木工程系,獲日本國立九州大學研究獎勵基金以獎勵訪問研究員身份赴該校工作。

1995年4月-1997年10月 日本建設技術研究所,主任研究員,具體負責水文水資源領域的研究開發和有關國際合作工作。

1997年11月-1999年6月 德國魯爾大學水資源管理與水環境技術研究所, 獲德國“洪堡”獎學金,以客座科學家身份赴德國魯爾大學進行合作研究,與著名的水文學家、前國際遙感與GIS協會主席Schultz教授一起工作了近兩年。

1999年7月-2000年6月 日本建設技術研究所,主任研究員。

2000年7月-2003年7月 日本國立山梨大學工學部,訪問科學家,受國際水文計劃(IHP)前主席、國際水文科學協會(IAHS)主席、東南亞國際合作項目FRIEND總協調人竹內邦良教授的第二次邀請,以訪問科學家身份赴日本國立山梨大學任教,并協助竹內先生IHP、IAHS、FRIEND有關工作及山梨大學與中國科學院、中國水利水電科學研究院、北京師范大學、黃河水利委員會等單位有關黃河水文水動力學模型方面的合作研究項目。

2003年8月-2004年12月 北京師范大學環境學院,“京師學者”特聘教授,并擔任環境學院水科學研究所副所長。

2008年8月-2008年10月 澳大利亞聯邦科學與工業研究組織(CSIRO),“Endeavour Executive Awards”訪問教授。

2011年1月-2011年2月 美國伊利諾伊大學香檳分校(UIUC)訪問教授

2005年1月-現在 北京師范大學水科學研究院,“京師學者”特聘教授,副院長。

學術兼職:

1. 國際水文科學協會(IAHS)水資源系統委員會(ICWRS),副主席。

2. 國際水文科學協會(IAHS)中國委員會,副主席。

2.聯合國教科文組織(UNESCO)國際水文計劃(IHP)中國國家委員會委員。

3.全球水系統計劃中國委員會(CNC-GWSP)委員。

4.中國科學技術協會科學中國人專家委員會委員。

5.中國科學院研究生院博士生導師。

6.日本九州大學中國校友會副會長。

7.中國自然資源學會水資源專業委員會副主任。

8.中國氣象/水利學會水文氣象學委員會委員。

9.國際水文科學協會(IAHS)會員。

10.國際水資源協會(IWRA)會員。

11.國際環境信息科學學會(ISEIS)會員。

12.亞洲太平洋水文水資源學會(APHW)會員。

13.德國洪堡學者協會(AvH)會員。

14.中國水利學會會員。

15.水利部黃土高原水土流失過程與控制重點實驗室學術委員會委員。

16.水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心專家委員會委員。

17.中國地質大學地下水循環與環境演化教育部重點實驗室學術委員會委員。

18.國土資源部土地整治重點實驗室學術委員會委員。

19.《水文》編委會委員。

20.《亞熱帶資源與環境》編委會委員。

21.《干旱區地理》編委會委員。

22.《水利水電科技進展》編委會委員。

23.山東省水資源與水環境重點實驗室學術委員會委員。

24.中國科學院大學、大連海洋大學、黑龍江大學等高校兼職導師。

25.《International Journal of Water (IJW)》、《水利學報》、《水科學進展》等數十個國內外學術期刊主編、副主編、編委會委員。

主講課程:

本科生課程 :

環境水文學Environmental Hydrology(雙語教學)

碩士生課程:

現代水文學 Advanced Hydrology)

水文模型 Hydrologic Model (雙語教學)

博士生課程:

水文模型 Hydrologic Model (雙語教學)

水文水資源科學進展 Progresses in Hydrology and Water Resources

培養研究生情況:

培養博士生31名,碩士生45名,博士后7名。

招生招聘:

1.碩士研究生:

招生專業:(1)水文學及水資源 (2)水力學與河流動力學

研究方向:

水循環與水文模型,生態水文過程與模擬,城市暴雨洪水模擬, 氣候變化,洪水預報,干旱及其成災機理,風險率與不確定性, 水量水質耦合模擬,水生態系統與河流健康評價

招收條件:

(1)有事業心,踏實肯干,有良好的團隊協作精神;

(2)編程能力較強、英語水平較高者優先考慮;

(3)985、211院校畢業生優先考慮。

網 址:http://graduate.bnu.edu.cn/index.aspx

2.博士研究生:

招生專業:環境科學(水文學及水資源)

研究方向:水循環與水文模型,生態水文,城市水文,環境水文

招收條件:

(1)有事業心,踏實肯干,有良好的團隊協作精神;

(2)熱愛科研工作,富有創新意識,身心健康;

(3)編程能力較強、英語水平較高者優先考慮;

(4)985、211院校畢業生優先考慮。

網 址:http://graduate.bnu.edu.cn/index.aspx

3.博士后:

招生專業:常年設立與研究方向相關的博士后崗位1-2人

招收條件:

(1)境內外一流大學獲得博士學位,品學兼優,身體健康;

(2)保證全職在校工作,年齡不超過35周歲;

(3)發表SCI-Q1區期刊論文至少1篇(A類)。

工資待遇:A類博士后參照北京師范大學講師二級崗位的薪酬標準

網 址: http://hr.bnu.edu.cn/bsh/bshsq/index.htm

4.訪問學者:

每年招收教育部“高校青年骨干教師國內訪問學者”或“西部之光”訪問學者1-2名。

研究方向:

1、生態水文過程

2、水土資源配置

3、分布式水文模型

4、日徑流隨機模擬

5、水資源系統分析

6、洪澇災害風險分析

7、陸面過程與水文循環

8、降雨徑流分析與模擬

9、水循環對氣候變化的響應

10、水資源管理決策支持系統

11、水文風險率與不確定性分析

12、“3S”技術在水文水資源科學中的應用

承擔科研項目情況:

1、 國家自然科學基金,濟南市城市暴雨洪澇災害致災機理分析與風險評價(51579007),主持(2016-2019)

2、 水利部公益性行業科研專項項目,東北糧食主產區旱災評估技術及應用平臺研究(201401036),主持(2014-2016)

3、 北京市自然科學基金重點項目,北京市典型區域城市洪澇致災機理與減災對策研究(8141003),主持(2014-2016)

4、 國家自然科學基金,渭河流域水生態系統對水文過程和環境要素的響應關系(51279005),主持(2013-2016)

5、 山東省水利科學研究院,濟南市水生態現狀調查與健康評價,主持(2014-2016)

6、 北京市水文總站,北京市水生態監測調查與研究,主持(2015)

7、 水利部水利水電規劃設計總院,洪水風險圖成果服務管理與接口規范制定,主持(2015)

8、 科技部國際合作項目專題,變化氣候下膠東半島水資源風險抵御與管理技術合作研究(2012DFG22140),主持(2012-2015)

9、 國家自然科學基金重點支持項目,黑河流域中游地區生態-水文過程演變規律及其耦合機理研究(91125015),(2012-2015)

10、 國家社科基金重大項目,我國河湖水系連通重大戰略問題研究(12&ZD216), 主持(2013-2014)

11、 北京市城市規劃設計院,新機場及外圍地區防洪排澇風險分析,主持(2013)。

12、 中國工程院重大咨詢項目專題,西南地區旱澇事件影響及發展趨勢,主持(2012-2013)

13、 國家自然科學基金:氣候變化影響下的太湖流域洪水風險率演變規律(50979005),主持(2010-2012)。

14、 科技部國際合作項目(中瑞合作項目):渭河流域生態基流及其保障措施研究(2009DFA22980),主持(2009 – 2011)。

15、 國家水體污染控制與治理科技重大專項課題:渭河關中段生態基礎流量保障技術研究(2009ZX07212-002),主持(2009 - 2011)。

16、 中央高校基本科研業務費專項重大項目:變化環境下的雅魯藏布江典型流域氣候-水文-生態系統相互作用機理研究,主持(2010-2012)。

17、 國家水體污染控制與治理科技重大專項子課題:流域水生態空間異質性及其區域性環境要素驅動研究(2008ZX07526-001),主持(2008-2010)。

18、 水利部公益性行業科研專項:黑土區凍融特性緩解春旱關鍵技術研究與示范(200901036),主持(2009-2011)。

19、 歐盟-中國流域綜合管理計劃研究項目:“Yellow River Climate Change Scenario Development – Phase 2: Detailed Analysis, Adaptation Strategies and Integration Phase”,主持(2010-2011)。

20、 水利部發展研究中心:海水淡化配置水資源的影響因素和理論分析研究,主持(2011-2012)。

21、 水利部水利水電規劃設計總院:河湖水系連通的理論基礎與關鍵技術研究,主持(2010-2011)。

22、 全球環境基金(GEF)海河流域水資源與水環境綜合管理項目《漳衛南子流域項目研究成果匯編與總結》,環境保護部環境保護對外合作中心,主持(2010-2011)。

23、 水利部水利水電規劃設計總院:水利技術法規發展戰略與體系建設研究,主持(2010-2011)。

24、 國家發展改革委地區經濟司: “十二五”重點流域生態修復和環境保護戰略研究,主持(2009-2010)。

25、 北京師范大學自主科研基金重大項目:變化環境下的雅魯藏布江典型流域氣候-水文-生態系統相互作用機理研究,主持(2010-2012)。

26、 中國科協青少年科技中心:中意合作水教育項目培訓教材制作,主持(2009-2010)。

27、 全球環境基金(GEF)海河流域水資源與水環境綜合管理項目:實施漳衛南運河取水許可管理,主持(2008-2009)。

28、 北京市科學技術委員會科技計劃項目子課題:農業面源污染對地下水影響評價與控制方案研究,主持(2008 – 2010)。

29、 科學技術部“十一五”科技支撐計劃子課題:洪水災害數據庫建立及洪水災害風險圖編制(2006BAD20B03-09),主持(2008 – 2009)。

30、 中國水利水電科學研究院:氣候變化影響下的太湖流域洪水風險率演變規律, 主持(2009 – 2010)。

31、 北京市水利科學研究所:密云水庫流域來水量變化趨勢研究, 主持(2008 - 2009)。

32、 International Food Policy Research Institute (IFPRI):Yellow River Basin Focal Project,主持(2008 - 2009)。

33、 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Beijing Office, Urban Rain Water Harvesting—Case Study in the Shenzhen City, 主持(2007-2008)。

34、 科學技術部“十一五”國家科技支撐計劃子課題:基于SWAT模型的黃河上中游水沙變化趨勢分析,主持(2006 – 2008)。

35、 科學技術部國際合作重大項目子課題(中英合作項目):太湖流域洪水風險情景分析技術研究,主持(2006 - 2009)。

36、 中國科學院創新工程重要方向項目:塔里木河源區水循環對氣候變化的響應,主持(2007 - 2009)。

37、 中國氣象局氣候變化專項:氣候變化對塔里木河流域源區水資源演變的影響,主持(2007.1 – 2007.12)。

38、 水利部科技創新項目:京津地區非傳統水資源開發利用相關問題研究,主持(2005 - 2007)。

39、 北京市自然科學基金:變化環境下的北京水資源時空分布變異規律(8062021),主持(2006-2008)。

40、 國家自然科學基金:渭河流域分布式土壤侵蝕模型與水沙變異規律研究(50579003),主持(2006-2008)。

41、 教育部博士點基金:渭河流域水循環變化及其對氣候變化的響應(20040027005),主持(2005-2007)。

42、 全球環境基金(GEF)海河流域水資源與水環境綜合管理項目:北京市通州區水資源與水環境綜合管理規劃(IWEMP),主持(2006-2008)。

43、 全球環境基金(GEF)海河流域水資源與水環境綜合管理項目:基于SWAT模型的漳衛南運河子流域水量過程模擬與面源污染估算,主持(2006-2008)。

44、 黃河水利委員會黃河勘測設計有限公司:黃河三門峽水庫不同運用方案生態環境影響,主持(2004-2005)。

45、 黃河水利委員會水文局, 渭河下游基于GIS的分布式水文模型洪水預報系統,主持(2005-2006)。

46、 黃河水利委員會水文局, 黃河下游洪水智能預報模型應用研究, 主持(2005-2006)。

47、 中國水利水電科學研究院:國內外防洪抗旱標準體系對比研究,主持(2005.8-2005.12)。

48、 深圳市環境科學研究所:深圳市洪水與枯水風險分析,主持(2006 – 2007)。

49、 科學技術部“十五”科技攻關計劃項目子課題:雅魯藏布江流域氣候變化及其對水循環的影響,主持(2005 - 2006)。

50、 北京市水務局:密云水庫上游流域非點源污染過程模擬,主持(2004 – 2008)。

51、 教育部留學回國人員科研啟動基金:渭河流域水資源變化情勢研究,主持(2004-2007)。

52、 黃河水利委員會黃河勘測設計有限公司,南水北調西線一期工程生態供水效益分析,主持(2004-2005)。

53、 西藏自治區水文水資源勘測局:全球氣候變化對雅魯藏布江流域水循環過程的影響及水資源系統演變規律研究,主持(2003-2005)。

軟件著作:

1. 水文模型參數自動率定及河道流量模擬軟件V1.0,登記號:2015SR166020

2.分布式生態水文模擬軟件【簡稱:ECO_GISMOD】V1.0,登記號:2013SR121052

3.水文模型前處理程序【簡稱:PRE_GISMOD】V1.0,登記號:2013SR043674

4.考慮地表水地下水交換的分布式水文模擬軟件【簡稱:GISMOD】V1.0,登記號:2013SR043358

5. 渭河流域生態系統演變和水文氣象信息系統【簡稱:EcoHIS】 V1.0,登記號:2011SR070938

6.河流生態基流計算軟件【簡稱:REF】V1.0,登記號:2011SR051546.

7. 渭河關中段生態基流數據庫管理信息系統【簡稱:WHGIS】V1.0,登記號:2011SR012905

8. 密云水庫上游流域水土流失和非點源污染管理信息系統【簡稱:MYGIS】V1.0,登記號:2010SR046641.

科研成果:

1. 水文風險率與不確定性分析:他首次系統地將隨機點過程理論應用到風險率與不確定性問題的研究中,直接在時域內討論頻率問題,從理論上解決了風險率與傳統的頻率分析之間的關系。引進熵的概念作為水文不確定性的測度函數,并對其性質從數學上給出了嚴格的證明。引進熵極大識別準則,對水文分析中常用的概率分布及其不確定性測度從理論上進行分析;引進Bayes原理建立洪水風險率分析的HSPPB模型,從理論上導出并建立了可以充分提取歷史大洪水信息的風險率HSPPC模型,引進成叢隨機點過程理論,建立洪水風險率分析的CSPPC模型,系統推導出了精度較高的風險率CSPPN模型;將風險率的概念引入到三峽水庫調度模擬中,對水庫投入運行后的泥沙淤積、發電、防洪及航運風險進行了定量分析;將風險率的概念引入到水資源系統的分析和評價中,提出了對水資源系統進行風險率分析的可靠性、脆弱性與回彈性指標。

2. 日徑流隨機模擬:徐宗學將隨機點過程理論與馬爾可夫過程相結合,開拓了多站日徑流模擬的新途徑,提出并建立了日徑流生成的概念性隨機點過程SPP模型;建立了日徑流生成的MACP模型,使生成的日徑流系列能夠較好地反映日徑流過程陡漲急落,且一直有地下水影響的特點;引進互相關馬爾可夫過程理論,導出了用于弱相關相鄰多站日徑流生成的MCCP模型,解決了不同站之間噪聲相關的問題;引進鏈相關理論,與馬爾可夫過程理論相結合導出了適用于較強相關相鄰多站日徑流生成的CDMCP模型。

3. 分布式水文模型:在分布式水文模型開發與應用方面,徐宗學將水箱模型概念與動力波模型等應用于分布式水文物理模型的開發與研制中,成功地應用到了不同水文特點的流域。并進一步開發研制了流域水質與用水模擬模塊,對日本第二大湖泊——霞之浦流域的點源和非點源污染以及取用水過程進行了成功模擬與分析;將GIS技術成功地應用到分布式水文模型的開發中,提高了模型研制效率和模型的模擬精度。探討了用Penman模型估計蒸發潛能,通過降雨、氣象水文資料進一步估算流域實際蒸散發量的可能性,并與常用的Morton(CRAE)模型及Brutsaert—Stricker(AA)模型進行了比較分析。探討了Penman模型計算蒸發潛能,利用分布式水文模型計算流域實際蒸散發量的可行性;引進Horton流概念,開發研制了能兼顧濕潤地區與干旱地區水文特點,同時模擬蓄滿產流與超滲產流的分布式水文模型。

4. 氣候變化對水循環的影響:首先從理論上回答了針對具有不同統計特征的水文氣象過程,檢測其受氣候變化影響所需要的樣本容量大小,為探討氣候變化對水循環的影響提供了理論依據;對東南亞地區受氣候變化影響的降雨量長期變化趨勢時空分布特點進行深入探討,首次界定了以南北緯20°作為影響范圍分界線的不同影響區域,對東南亞地區受南方濤動(SOI)影響的區域進行了科學劃分;以非參數方法為工具,對塔里木河、石羊河、雅魯藏布江、太湖、海河與黃河流域氣溫、降雨量與徑流量長期變化趨勢的時空分布特征進行了系統深入的探討,對不同流域受氣候變化與人類活動的影響范圍進行了科學界定;并探討了黃河、塔里木河、太湖與雅魯藏布江流域水循環以及水文極值過程受氣候變化的影響。

除此之外,徐宗學還在地理信息系統技術于水文水資源科學中的應用、神經網絡模型在水文預報中的應用、系統動力學在水文水資源中的應用以及水資源可持續利用等不同領域進行了一系列有益的探索。

| 專利名稱 | 發明人 | 申請人 | 來源數據 | 申請日 | 公開日 | |

| 1 | 一種原位土壤蒸發量測量裝置 | 劉海軍;張賢;徐宗學 | 北京師范大學 | 中國專利 | 2015-07-27 | 2015-11-18 |

| 2 | 一種土壤水分入滲測量裝置 | 劉海軍;張賢;徐宗學 | 北京師范大學 | 中國專利 | 2015-07-27 | 2015-11-18 |

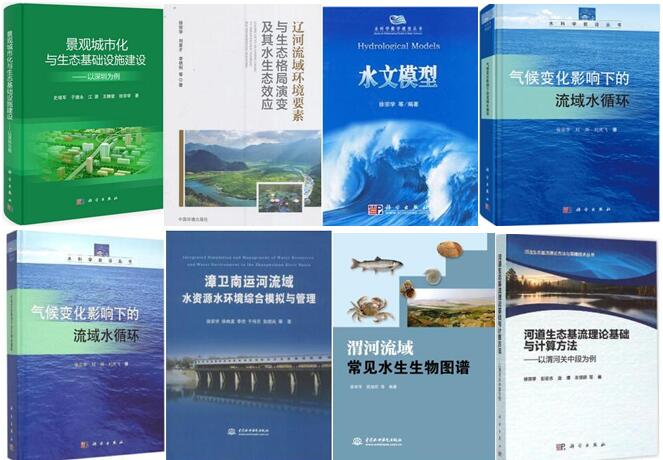

出版專著:

1. 徐宗學,殷旭旺等編著,《渭河流域常見水生生物圖譜》,中國水利水電出版社,2016年。

2. 徐宗學,劉星才,李艷利等著,《遼河流域環境要素與生態格局演變及其水生態效應》,中國環境出版社,2016年。

3. 徐宗學,彭定志,龐博,左德鵬等著,《河道生態基流理論方法與應用—以渭河關中段為例》,科學出版社,2016年。

4.徐宗學,劉瀏,劉兆飛著,《氣候變化影響下的流域水循環》,科學出版社,2015年。

5. Cudennec, C., Eicker, A., Pilon, P., Stoffel, M., Viglione, A., and Xu, Z. X. (Guest Eds.) (2015). Extreme Hydrological Events. PIAHS 369, pp. 208.

6. Chen Y. B., Neale C., Cluckie I., SU Z., Zhou J. Z., Huang Q., and Xu Z. X. (Guest Eds.) (2015). Remote Sensing and GIS for Hydrology and Water Resources. PIAHS 368, pp.484.

7. 徐宗學著,《水文科學中的風險率與不確定性》,科學出版社,2013年。

8.徐宗學等編著,《現代水文學》,北京師范大學出版社,2013年。

9.徐宗學,徐林波,李培,于偉東,張曉嵐等著,《漳衛南運河流域水資源水環境綜合模擬與管理》,中國水利水電出版社,2013年。

10.史培軍,于德永,江源,王靜愛,徐宗學著,《景觀城市化與生態基礎設施建設 – 以深圳為例》,科學出版社,2012年。

11.Liu C. M., Chen, Y. N., and Xu Z. X. (Guest Eds.) (2010). Special Issue: Eco-hydrology and Sustainable Development in the Arid Regions of China. Hydrological Processes, 24(2): 127-240.

12.徐宗學等編著,《水文模型》,科學出版社,2009年,pp.525。

13.Takeuchi, K., and Xu, Z. X. (2002). Asian Pacific FRIEND Report for Phase I (1997-2001). UNESCO Jakarta Office, pp.86.

14. Takeuchi, K., Xu, Z. X., and Ibbitt, R. P. (2002): RRIEND – A Global Perspective 1982-2002 (Chapter 7: Asian Pacific FRIEND) (ed. Gustard, A. and Cole, G. A), Center for Ecology and Hydrology, Wallingford UK, pp.132.

15.徐宗學參編,《中國土地大辭典》,長春出版社,1993年。

16.施熙燦,徐宗學,《水能規劃與綜合利用》,水利電力出版社,1993年。

(一)、在國際學術刊物上發表的學術論文:

1. Zhao, J., Xu, Z., Singh, V.P. (2016). Estimation of root zone storage capacity at the catchment scale using improved Mass Curve Technique, Journal of Hydrology, (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.07.013)

2. Zhao J, Xu Z, Singh V P, et al (2016). Sensitivity of Potential Evapotranspiration to Climate and Vegetation in a Water-Limited Basin at the Northern Edge of Tibetan Plateau. Water Resources Management.

3. Li L, Xu Z, Zhao J&Su L (2016). A distributed hydrological model in the Heihe River basin and its potential for estimating the required irrigation water. Hydrology Research.

4. Wu W, Xu Z, Kennard M J, et al (2016). Do human disturbance variables influence more on fish community structure and function than natural variables in the Wei River basin, China?. Ecological Indicators, 61: 438-446.

5. Zuo D, Xu Z, Yao W, et al (2016). Assessing the effects of changes in land use and climate on runoff and sediment yields from a watershed in the Loess Plateau of China. Science of the Total Environment, 544: 238-250.

6. Xu Z, Zhao G. (2016). Impact of urbanization on rainfall-runoff processes: case study in the Liangshui River Basin in Beijing, China. Proc. IAHS, 373: 7-12.

7. Liu L., and Xu Z. X. (2015). Regionalization of precipitation and the spatiotemporal distribution of extreme precipitation in southwestern China. Natural Hazards (DOI 10.1007/s11069-015-2018-x).

8. Liu W. F., Xu Z. X., Li F. P., Zhang L. Y., Zhao J., and Yang H. (2015). Impacts of climate change on hydrological processes in the Tibetan Plateau: a case study in the Lhasa River basin. Stoch Environ Res Risk Assess., (DOI 10.1007/s00477-015- 1066-9).

9. Zhao, J., Xu, Z. X., Zuo, D. P., and Wang, X. M. (2015), Temporal variations of reference evapotranspiration and its sensitivity to meteorological factors in Heihe River Basin, China, Water Science and Engineering, (doi: 10.1016/j.wse.2015. 01.004).

10. Zuo D. P., Xu Z. X., Zhao J., Abbaspour K. C., and Yang H. (2015): Response of runoff to climate change in the Wei River basin, China, Hydrological Sciences Journal (DOI: 10.1080/02626667.2014.943668).

11. Wang G. Q., Fang Q. Q., Wu B. B., Yang H. C., and Xu Z. X. (2015). Relationship between soil erodibility and modeled infiltration rate in different soils. Journal of Hydrology, 528: 408-418 (doi: 10.1016/j.jhydrol.2015.06.044).

12. Yu S. Y., Xu Z. X., Wu W., and Zuo D. P. (2015). Effect of land use types on stream water quality under seasonal variation and topographic characteristics in the Wei River basin, China. Ecological Indicators 60: 202–212 (doi: doi:10.1016/j.ecolind. 2015.06.029).

13. Cudennec, C., Eicker, A., Pilon, P., Stoffel, M., Viglione, A., and Xu, Z. X. (2015). Preface: Extreme hydrological events, Proc. IAHS, 369: 1-2 (doi:10.5194/piahs- 369-1-2015).

14. Xu, Z. X. and Chu, Q. (2015). Climatological features and trends of extreme precipitation during 1979–2012 in Beijing, China, Proc. IAHS, 369: 97-102 (doi:10.5194/piahs-369-97-2015).

15. Xu, Z. X., Yang, X. J., Zuo, D. P., Chu, Q., and Liu, W. F. (2015). Spatiotemporal characteristics of extreme precipitation and temperature: a case study in Yunnan Province, China, Proc. IAHS, 369: 121-127 (doi:10.5194/piahs-369-121-2015).

16. Yu, S. Y., Xu, Z. X., Wu, W., and Zuo, D. P. (2015). Effect of land use on the seasonal variation of streamwater quality in the Wei River basin, China, Proc. IAHS, 368: 454-459 (doi:10.5194/piahs-368-454-2015).

17. Chu, Q., Xu, Z. X., Peng, D. Z., Yang, X. J., and Yang, G. (2015). Trends of surface humidity and temperature during 1951−2012 in Beijing, China, Proc. IAHS, 368, 126-131 (doi:10.5194/piahs-368-126-2015).

18. Xu, H. S., Xu, Z. X., Zheng, H., & Ouyang, Z. Y. (2015). Reduction of point source pollutant load: An allocation model for the watershed TMDL program. Polish Journal of Environmental Studies, 24(1).

19. Zuo, D., Xu, Z., Peng, D., Song, J., Cheng, L., Wei, S., & Yang, H. (2015). Simulating spatiotemporal variability of blue and green water resources availability with uncertainty analysis. Hydrological Processes, 29(8), 1942-1955.

20. Yu, S., Xu, Z., Liu, X., Dou, T., & Xu, C. (2015). Identifying and validating freshwater ecoregions in Jinan City, China. Journal of Hydrology, 528, 763-772. (DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.07.010)

21. Sun, W., Song, H., Yao, X., Ishidaira, H., & Xu, Z. (2015). Changes in Remotely Sensed Vegetation Growth Trend in the Heihe Basin of Arid Northwestern China. PloS One, 10(8), e0135376.(DOI:10.1371/journal.pone.0135376)

22. Fang, Q., Zhang, L., Sun, H., Wang, G., Xu, Z., & Otsuki, K. (2015). A Rainfall Simulation Study of Soil Erodibility and Available Nutrient Losses from Two Contrasting Soils in China. Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, 60, 235-242.

23. Wu, W., Xu, Z., Zhan, C., Yin, X., & Yu, S. (2015). A new framework to evaluate ecosystem health: a case study in the Wei River basin, China. Environmental Monitoring and Assessment, 187(7), 1-15.(DOI: 10.1007/s10661-015-4596-1)

24. Qiu, L., Peng, D., Xu, Z., & Liu, W. (2015). Identification of the impacts of climate changes and human activities on runoff in the upper and middle reaches of the Heihe River basin, China. (DOI:10.2166/wcc.2015.115)

25. Li, Y., Li, Y., Xu, Z., & Li, L. (2015). Assessment of the Huntai River in China using a multimetric index based on fish and macroinvertebrate assemblages. Journal of Freshwater Ecology, 1-22. (DOI:10.1080/02705060. 2015.1070109).

26. Liu L, Xu Z. (2015). Hydrological projections based on the coupled hydrological-hydraulic modeling in the complex river network region: a case study in the Taihu basin, China. Journal of Water and Climate Change, 6(2): 386-399.

27. Yang Y, Wang G. Q., Wang L. J., Yu J. S., and Xu Z. X. (2014). Evaluation of gridded precipitation data for driving SWAT model in area upstream of Three Gorges Reservoir. PLoS ONE, 9(11): e112725. doi:10.1371/journal.pone.0112725.

28. Peng D., Xu Z., Qiu L., and Zhao W. (2014). Distributed rainfall-runoff simulation for an unclosed river basin with complex river system: a case study of lower reach of the Wei River, China. Journal of Flood Risk Management, DOI: 10.1111/jfr3.12121.

29. Li Z. L., Li C. C., Xu Z. X., and Zhou X. (2014). Frequency analysis of precipitation extremes in Heihe River basin based on generalized Pareto distribution. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 28(7): 1709-1721.

30. Li F. P., Zhang Y. Q., Xu Z. X., Liu C. M., Zhou Y. C., and Liu W. F. (2014). Runoff predictions in ungauged catchments in southeast Tibetan Plateau. Journal of Hydrology, 511: 28-38.

31. Zuo, D. P., Xu, Z. X., Peng, D. Z., Song, J. X., Cheng, L., Wei, S. K., Abbaspour, K. C., Yang, H. (2014). Simulating spatiotemporal variability of blue and green water resources availability with uncertainty analysis[J]. Hydrological Processes, 2014. DOI: 10.1002/hyp.10307.

32. Zuo, D. P., Xu, Z. X., Zhao, J., Abbaspour, K. C., Yang, H. (2014). Response of runoff to climate change in the Wei River basin, China[J]. Hydrological Sciences Journal, 2014. DOI: 10.1080/02626667.2014.943668.

33. Li F P, Xu Z X, Liu W F, Zhang Y Q. (2014). The impact of climate change on runoff in the Yarlung Tsangpo River basin in the Tibetan Plateau[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2014, 28(3): 517-526.

34. Wang G. Q., A Y. L., Xu Z. X., and Zhang S. R. (2014). The influence of land use patterns on water quality at multiple spatial scales in a river system. Hydrol. Process., 28(20): 5259–5272, DOI: 10.1002/hyp.10017.

35. Wang G Q, Wu B B, Zhang L, Jiang H, Xu Z X. (2014). Role of soil erodibility in affecting available nitrogen and phosphorus losses under simulated rainfall. Journal of Hydrology, 514: 180-191.

36. Wang G Q, Yang H C, Wang L J, Xu Z X, Xue B L. (2014). Using the SWAT model to assess impacts of land use changes on runoff generation in headwaters. Hydrological Processes, 28(3): 1032-1042.

37. Wu W, Xu Z X, Yin X W, Zuo D P. (2014). Assessment of ecosystem health based on fish assemblages in the Wei River basin, China. Environmental Monitoring and Assessment, 186(6): 3701-3716.

38. Zuo D P, Xu Z X, Wu W, Zhao J, Zhao F F. (2014). Identification of streamflow response to climate change and human activities in the Wei River basin, China[J]. Water Resources Management, 28(3): 833-851.

39. Xu, Z. X., and Zuo, D. P. (2014). Simulation of blue and green water resources in the Wei River basin, China, Proc. IAHS, 364: 486-491, doi:10.5194/piahs-364- 486-2014.

40. Li F. P., Xu Z. X., Feng Y. C., Liu M., and Liu W. F. (2013). Changes of land cover in the Yarlung Tsangpo River basin from 1985 to 2005. Environ Earth Sci 68(1):181–188 (DOI: 10.1007/s12665-012-1730-z).

41. Li Z. L., Shao Q. X., Xu Z. X., and Xu C. Y. (2013). Uncertainty issues of a conceptual water balance model for a semi-arid watershed in northwest China. Hydrol. Proces 27(2):304-312.

42. Liu, L., Xu, Z.X., Reynard, N.S., Hu, C.W., Jones, R.G. (2013). Hydrological analysis for water level projections in Taihu Lake, China. Journal of Flood Risk Management 6(1): 14-22.

43. Wei, S.K., Yang, H., Song, J.X., Abbaspour, K., Xu, Z.X. (2013). A wavelet-neural network hybrid modelling approach for estimating and predicting river monthly flows. Hydrolog. Sci. J., 58(2): 374-389.

44. Xu Z. X., Liu P., and Liu W. F. (2013) Automated statistical downscaling in several river basins of the Eastern Monsoon region, China. Climate and Land Surface Changes in Hydrology, IAHS Red Book, 359: 80-85.

45. Xu Z. X., Liu W. F., Li F. P., and Liu P. (2013) Vegetation change and its relationship with precipitation on the southern Tibetan Plateau. Climate and Land Surface Changes in Hydrology, IAHS Red Book, 359: 418-424.

46. Wu B. B., Wang G. Q., Liu C. M., and Xu Z. X. (2013). Modeling impacts of highly regulated inflow on thermal regime and water age in a shallow reservoir. Journal of Hydroinformatics. Doi:10.2166/hydro.2013.178. (20)

47. Li F. P., Zhang Y. Q., Xu Z. X., Teng J., Liu C. M., Liu W. F., and Mpelasoka F. (2013). The impact of climate change on runoff in the southeastern Tibetan Plateau. Journal of Hydrology, 505(15): 188-201. (20)

48. Li Z. L., Li C. C., Xu Z. X., and Zhou X. (2013). Frequency analysis of precipitation extremes in Heihe River basin based on generalized Pareto distribution, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 28(7): 1709–1721. (DOI: 10.1007/s00477-013-0828-5)

49. Fu G. B., Liu Z. F., Charles S. P., Xu Z. X., and Yao Z. J. (2013). A score based method for assessing the performance of GCMs: A case study of southeastern Australia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 118(10): 4154-4167.

50. Wang G. Q., A Y. L., Xu Z. X., Zhang S. R. (2013). The influence of land use patterns on water quality at multiple spatial scales in a river system. Hydrol. Proces., 28:5259–5272. (DOI: 10.1002/hyp.10017).

51. Li L., Xu Z. X., Li Y. L., Liu W. F., and Zhang L. Y. (2013). A preprocessing program for a distributed hydrological model: development and application. Journal of Hydroinformatics. 15 (4):1258-1275 (doi:10.2166/hydro.2013.140).

52. Li F. P., Zhan C. S., Xu Z. X., Jiang S. S., and Xiong J. (2013). Remote sensing monitoring on regional crop water productivity in the Haihe River Basin. Journal of Geographical Sciences, 23(6): 1080-1090. (DOI: 10.1007/s11442-013-1064-0)

53. Liu Z. F., Xu Z. X., Fu G. B., and Yao Z. J. (2013). Assessing the hydrological impacts of climate change in the Headwater Catchment of the Tarim River Basin, China. Hydrology Research, 44(5): 834-849. (doi:10.2166/ nh.2012.237)

54. Li Z. L., Li Z. J., Xu Z. X., and Zhou X. (2013). Temporal variations of reference evapotranspiration in Heihe River basin of China. Hydrology Research, 44(5): 904–916 (Doi:10.2166/nh.2012.125)

55. Cheng L., Xu Z. X., Wang D. B., and Cai X. M. (2012). Reply to comment by Jozsef Szilagyi on "Assessing interannual variability of evapotranspiration at the catchment scale using satellite-based evapotranspiration data sets". Water Resources Research, 48, W03802, doi:10.1029/2011WR011799.

56. Li L., and Xu Z. X. (2012). A preprocessing program for hydrologic model - A case study in the Wei River basin. Procedia Environmental Sciences, 13: 766-777 (DOI: 10.1016/j.proenv.2012.01.070).

57. Li Y. L., Liu K., Li L., and Xu Z. X. (2012). Relationship of land use/cover on water quality in the Liao River basin, China. Procedia Environmental Sciences, 13: 1484-1493 (DOI: 10.1016/j.proenv.2012.01.140).

58. Liu L., Xu, Z. X., and Huang J. X. (2012). Spatio-temporal variation and abrupt changes for major climate variables in the Taihu Basin, China. Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 26(6): 777–791 (DOI 10.1007/s00477-011-0547-8).

59. Liu Z. F., Xu Z. X., Yao Z. J. and Huang H. Q. (2012). Comparison of surface variables from ERA and NCEP reanalysis with station data over eastern China. Theoretical and Applied Climatology, 107(3-4): 611-621 (DOI: 10.1007/s00704 -011-0501-1).

60. Liu X. C., Xu Z. X., and Yu R. H. (2012). Spatiotemporal variability of drought and the potential climatological driving factors in the Liao River basin. Hydrol. Process. 26(1): 1-14 (DOI: 10.1002/hyp.8104).

61. Wang G. Q., Jiang H., Xu Z. X., Wang L. J., Yue W. F. (2012). Evaluating the effect of land use changes on soil erosion and sediment yield using a grid-based distributed modelling approach. Hydrol. Process. 26(23): 3579-3592 (DOI: 10.1002/hyp.9193).

62. Wei S. K., Yang H., Song J. X., Abbaspour K. C., and Xu Z. X. (2012). System dynamics simulation model for assessing socio-economic impacts of different levels of environmental flow allocation in the Weihe River Basin, China. European Journal of Operational Research, 221(1): 248-262.

63. Zhao F. F., Xu Z. X., and Zhang L. (2012). Changes in streamflow regime following vegetation changes from paired catchments. Hydrol. Process., 26(10): 1561-1573 (DOI: 10.1002/hyp.8266).

64. Zuo D. P., Xu Z. X., Yang H., and Liu X. C. (2012). Spatiotemporal variations and abrupt changes of potential evapotranspiration and its sensitivity to key meteorological variables in the Wei River basin, China. Hydrol. Process., 26(8): 1149-1160 (DOI: 10.1002/hyp.8206).

65. Cheng, L., Xu, Z. X., Wang, D. B., Cai, X. M. (2011). Assessing interannual variability of evapotranspiration at the catchment scale using satellite-based evapotranspiration data sets, Water Resour. Res., 47, W09509, doi:10.1029/ 2011WR010636. (SCI).

66. Wang G. Q., and Xu Z. X. (2011). Assessment on the function of reservoirs for flood control during typhoon seasons based on a distributed hydrological model. Hydrol. Process. 25(16): 2506-2517(DOI: 10.1002/hyp.8023).

67. Li Z. L., Xu Z. X., and Li Z. J. (2011). Performance of WASMOD and SWAT on hydrological simulation in Yingluoxia watershed in northwest of China. Hydrol. Process. 25(13): 2001-2008(DOI: 10.1002/hyp.7944).

68. Liu, X. C., Xu, Z. X., and Yu, R. H. (2011). Trend of climate variability in China during the past decades. Climatic Change (online) 109(3): 503-516 (DOI: 10.1007/ s10584-011-0097-6).

69. Wang Q., Xu Z. X., Jiang X., and Gao J. X. (2011). Effect of Fe2+ and Fe3+ on the growth of microcystis aeruginosa, scenedesmus quadricauda and cyclotella Sp., Advanced Materials Research, 183-185: 510-515 (doi:10.4028/www.scientific.net /AMR.183-185.510).

70. Zhan C. S., Xu Z. X., Ye A. Z., and Su H. B. (2011). LUCC and its impact on run-off yield in the Bai River catchment — Upstream of the Miyun Reservoir basin. Journal of Plant Ecology, 4(1-2): 61–66 (doi: 10.1093/jpe/rtr003).

71. Wu, G. Z., and Xu, Z. X. (2011), Prediction of algal blooming using EFDC model: Case study in the Daoxiang Lake. Ecol. Model., 222: 1245–1252 (doi:10.1016/j.ecolmodel. 2010.12.021).

72. Liu Z. F., Xu Z. X., Charles S. P, Fu G. B., and Liu L. (2011). Evaluation of two statistical downscaling models for daily precipitation over an arid basin in China. Int. J. Climatol. 31: 2006–2020 (DOI: 10.1002/joc.2211).

73. Song, J. X., Xu Z. X., Hui, Y. H., Li H. E., and Li Q. (2010). Instream flow requirements for sediment transport in the lower Weihe River. Hydrol. Process. 24: 3547–3557 (DOI: 10.1002/hyp.7780).

74. Cai X. T., Su B. L., and Xu Z. X. (2010). Hydrological modeling for the Zhangweinan River basin with intensive human activities. Hydrological Modelling and Integrated Water Resources Management in Ungauged Mountainous Watersheds (eds. Xu, W. L., Ao T. Q., and Zhang X. H.): IAHS Pub. No. 335: 97-104.

75. Li Z. L., Shao Q. X., Xu Z. X., and Xu C. Y. (2010). Estimating parameter uncertainty in hydrological models using the bootstrap method. Hydrological Modelling and Integrated Water Resources Management in Ungauged Mountainous Watersheds (eds. Xu, W. L., Ao T. Q., and Zhang X. H.): IAHS Pub. No. 335: 105-110.

76. Zhao F. F., Zhang, L., Xu, Z. X., and Scott, D. (2010). Evaluation of methods for estimating the effects of vegetation change and climate variability on streamflow. Water Resour. Res. 46, W03505, doi:10.1029/2009WR007702, 2010.

77. Li, Z. L., Shao, Q. X., Xu Z. X., and Cai, X. T. (2010). Analysis of parameter uncertainty in semi-distributed hydrological models using bootstrap method: A case study of SWAT model applied to Yingluoxia watershed in northwest China. Journal of Hydrology 385 (2010) 76–83 (doi:10.1016/j.jhydrol.2010.01.025).

78. Shao, Q. X., Li, Z. L., and Xu, Z. X. (2010). Trend detection in hydrological time series by segment regression with application to Shiyang River Basin. Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 24:221–233 (DOI 10.1007/s00477-009-0312-4).

79. Peng D. Z., and Xu, Z. X. (2010). Simulating the impact of climate change on streamflow in the Tarim River basin by using a modified semi-distributed monthly water balance model. Hydrol. Process. 24, 209–216 (DOI: 10.1002/hyp.7485).

80. Liu, Z. F., Xu, Z. X., Huang, J. X., Charles, S. P., and Fu, G. B. (2010). Impacts of climate change on hydrological processes in the headwater catchment of the Tarim River basin, China. Hydrol. Process. 24, 196–208 (DOI: 10.1002/hyp.7493).

81. Liu, C. M., Chen, Y. N., and Xu, Z. X. (2010). Eco-hydrology and sustainable development in the arid regions of China. Hydrol. Process. 24, 127–128 (DOI: 10.1002/hyp.7481).

82. Xu, Z. X., Liu Z. F., Fu, G. B., and Chen Y. N. (2010). Trends of major hydroclimatic variables in the Tarim River basin during the past 50 years. Journal of Arid Environments, 74(2): 256-267 (doi:10.1016/j.jaridenv.2009.08.014).

83. Liu, L., Xu, Z. X., and Huang, J. X. (2009). Impact of climate change on streamflow in the Xitiaoxi catchment, Taihu Lake basin. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 14(6): 525-531 (DOI: 10.1007/s11859-009-0612-z).

84. Liu, X. C., Xu, Z. X., and Liu, B., 2009. Spatio-temporal characteristics of standardized precipitation index in the Taihu basin during 1951–2000. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 14(6): 518-524. (DOI: 10.1007/s11859 -009-0611-0).

85. Zhan, C. S., Xu, Z. X., Wu, Y. D., and Xue, M. J. (2009). LUCC and its impact on runoff and soil erosion in Chao River catchment of Miyun Reservoir basin. Journal of Sichuan University (Engineering Science Edition), 41(2): 148-153.

86. Cai, X. T., Su, B. L., Xu, Z. X., and Xu, C. Y. (2009). Hydrological modelling for the Zhangweinan River basin with intensive human activities. In (eds. Ao, T. Q., and Zhang, X. H.): Hydrological Modelling and Integrated Water Resources Management in Ungauged Mountainous Watersheds. IAHS Publ. 335: 97-104.

87. Li, Z. L., Shao, Q. X., Xu, Z. X., and Xu, C. Y. (2009). Estimating parameter uncertainty in hydrological models using the bootstrap method. In (eds. Ao, T. Q., and Zhang, X. H.): Hydrological Modelling and Integrated Water Resources Management in Ungauged Mountainous Watersheds. IAHS Publ. 335: 105-110.

88. Xu, Z. X., Pang, J. P., Liu, C. M., and Li, J. Y. (2009). Assessment of runoff and sediment yield at the Miyun Reservoir catchment by using SWAT model. Hydrol. Process. (DOI: 10.1002/hyp.7475).

89. Li, Z. L., Xu, Z. X., Shao, Q. X., and Yang, J. (2009). Parameter estimation and uncertainty analysis of SWAT model for upper reaches of the Heihe River basin. Hydrol. Process. 23, 2744–2753 (DOI: 10.1002/hyp.7371).

90. Zhao, F. F., Xu, Z. X., Zhang, L., and Zuo, D. P. (2009). Streamflow response to climate variability and human activities in the upper catchment of the Yellow River Basin. Sci. China Ser. E-Tech. Sci. 52(11): 3249-3256 (doi: 10.1007/s11431-009 -0354-3).

91. Zhang, Z. G., and Xu, Z. X. (2009). Rough set method to identify key factors affecting precipitation in Lhasa. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment (10.1007/s00477-008-0291-x).

92. Shao, Q. X., Li, Z. L., and Xu, Z. X. (2009). Trend detection in hydrological time series by segment regression with application to Shiyang River Basin. Stochastic Environmental Research & Risk Assessment (DOI 10.1007/s00477-009-0312-4).

93. Xu, Z. X., Zhao, F. F., and Li, J. Y. (2009). Response of streamflow to climate change in headwater catchment of the Yellow River basin. Quarter. Intl. 208(1-2): 62-75 (DOI:10.1016/j.quaint.2008.09.001).

94. Zhao, F. F., Xu, Z. X., and Huang, J. X. (2008). Impact of climate change on the streamflow in the headwater catchemnet of the Yellow River basin. In (eds.: Yang, D. W., Yian, F. Q., Tang, L. H., and Liu, Z. Y): Hydrological Research in China: Process Studies, Modelling Approaches and Applications, IAHS publ. no. 322: 252-259.

95. Li, Z. L., Xu, Z. X., Li, J. Y., and Li, Z. J. (2008). Shift trend and step changes for runoff time series in the Shiyang River basin, Northwest China. Hydrol. Process. 22, 4639–4646 (DOI: 10.1002/hyp.7127).

96. Zhao, F. F., Xu, Z. X., Huang, J. X., and Li, J. Y. (2008). Monotonic trend and abrupt changes for major climate variables in headwater catchment of the Yellow River basin. Hydrol. Process. 22, 4587–4599 (DOI: 10.1002/hyp.7063).

97. Xu, Z. X., Gong, T. L., and Li, J. Y. (2008). Decadal trend of climate in the Tibetan Plateau – regional temperature and precipitation. Hydrol. Process. 22(16): 3056-3065 (DOI: 10.1002/hyp.6892).

98. Xu, Z. X., Gong, T. L., and Liu, C. M. (2007). Detection of decadal trend for the precipitation in the Tibetan Plateau, In (eds.: Ren L. R.): Methodology in Hydrology, IAHS publ. no. 311: 271-276.

99. Zhao, F. F., Xu, Z. X., and Huang, J. X. (2007). Long-term trend and abrupt change for major climate variables in the upper Yellow River basin. Acta Meteorologica Sinica, 21(2), 204-214.

100.Xu, Z. X., Li, J. Y., and Liu, C. M. (2007). Long-term trend analysis for major climate variables in the Yellow River basin. Hydrol. Process. 21(14), 1935-1948.

101.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Li, J. Y. (2007). Long-term trend of precipitation in China and its association with the El Niño-Southern Oscillation (ENSO). Hydrol. Process. 21(1), 61-71.

102.Song, J. X., Xu, Z. X., Liu, C. M., and Li, H. E. (2007). Ecological and environmental instream flow requirements for the Wei River — the largest tributary of the Yellow River, Hydrol. Process. 21(8), 1066-1073.

103.Chen, Y. N, Takeuchi, K., Xu, C. C., Chen, Y. P., and Xu, Z. X. (2006). Regional climate change and its effects on river runoff in the Tarim Basin, China. Hydrol. Process., 20(10), 2207-2216.

104.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., Liu, C. M. (2005). An overview on water resources in the Yellow River basin. Water Resources Journal, 217, 1-30 (Reprinted with permission of Water International).

105.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Li, J. (2005). Long-term trend analysis for precipitation in Asian Pacific FRIEND river basins. Hydrol. Process., 19(18), 3517-3532.

106.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., Liu, C. M. (2005). An overview on water resources in the Yellow River basin. Water International, 30(2), 225-238.

107.Xu, Z. X., Chen, Y. N., and Li, J. Y. (2004). Impact of climate change on water resources in the Tarim River basin. Water Resour. Mgmt. , 18(5), 439-458.

108.Xu, Z. X., Liu, C. M., Ishidaira, H., and Takeuchi, K. (2004). Spatially distributed snowmelt estimation and GIS application in Wei River basin. In (eds.: Chen Y. B., Takara, K., Cluckie, I., & Smedt, F. H. D.): GIS and Remote Sensing in Hydrology, Water Resources and Environment, IAHS publ. no. 289, 114-121.

109.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2004): Correlation between El Niño/Southern Oscillation (ENSO) and precipitation in Southeast Asia and the Pacific region. Hydrol. Process. 18(1),107-123.

110.Ishidaira, H., Takeuchi, K., Xu, Z. X., Ao, T. Q., Magome, J., and Kudo, M. (2003). Effect of spatial and temporal resolution of precipitation data on the accuracy of the long-term runoff simulation. In (eds.: Tachikawa, Y., Vieux, B. E., Georgakakos, K. P. & Nakakita, E.): Weather radar Information and Distributed Hydrological Modelling, IAHS Publ. no. 282, 186-193.

111.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Liu, C. M. (2003). A distributed model for estimating erosion and deposition of sediment in the Yellow River basin. In (eds: Boer, D., Froehlich, W., Mizuyama, T. & Pietroniro, A.): Erosion Prediction in Ungauged Basins: Integrating Methods and Techniques, IAHS Publ. no. 279, 93-100.

112.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2003): Monotonic trend and step changes in Japanese precipitation. J. Hydrol., 279(1-4), 144-150.

113.Xu, Z. X., and Li., J. Y. (2003). A distributed approach for estimating catchment evapotranspiration: comparison of the combination equation and the complementary relationship approaches. Hydrol. Process., 17(8), 1509-1523.

114.Xu, Z. X., Schumann, A., and Li, J. Y. (2003). Markov cross-correlation pulse model for multisite daily streamflow generation, Adv. Water Resour., 26(3), 325-335.

115.Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2003): Estimating basin evapotranspiration using distributed hydrologic model. J. Hydrol. Engrg., ASCE, 8(2), 74-80.

116.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2002): Long-term trends of annual temperature and precipitation time series in Japan. J. Hydrosci. & Hydr. Engrg., 20(2), 11-26.

117.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Zhang, X. W. (2002). Sustainability analysis for Yellow River water resources using the system dynamics approach. Water Resour. Mgmt., Vol. 16(3), 239-261.

118.Xu, Z. X., Schultz, G. A., and Schumann, A. (2002). A conceptually based stochastic point process model for daily streamflow generation, Hydrol. Process., 16(15), 3003-3017.

119.Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2002). Short-term inflow forecasting using artificial neural network (ANN) model, Hydrol. Process., 16(12), 2423-2439.

120.Xu, Z. X., Ito, K., Schultz, G. A., and Li, J. Y. (2001). Integrated hydrologic modeling and GIS in water resources management, J. Comp. in Civ. Engrg., ASCE, 15(3), 217-223.

121.Ito, K., Xu, Z. X., Kojiri, T., Jinno, K., and Kawamura, A. (2001). Decision support system for surface water management in river basins, J. Water Resour. Plng. and Mgmt., ASCE, 127(4), 272-276.

122.Xu, Z. X., Schumann, A., and Carsten, B. (2001). Markov autocorrelation pulse model for two-sites daily streamflow, J. Hydrol. Engrg., ASCE, 6(3), 189-195.

123.Xu, Z. X., Li, J. Y., and Ito, K. (2001). Development of the evaporation component for the physically-based distributed Tank model. In: (eds. Dolman, H., Pomeroy, J., Oki, T. & Hall, A.) Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer Schemes and Large-Scale Hydrological Models, IAHS Publ. no. 270, 59-62.

124.Xu, Z. X., Schumann, A., Carsten, B., Ito, K., and Li, J. Y. (2001). Chain-dependent Markov correlation pulse model for daily streamflow, Adv. Water Resour., 24(5), 551-564.

125.Xu, Z. X., Ito, K., and Li, J. Y. (2000). Risk estimation for flood and drought: case studies, In (ed. Marino, M. A. & Simonovic, S. P.): Integrated Water Resources Management, IAHS Publ. no. 272, 333-339.

126.Xu, Z. X., Li, J. Y., and Ito, K. (1998). Clustering stochastic point process model for flood risk analysis, Stoch. Hydrol. Hydraul., 12(1), 53-64.

127.Xu, Z. X., Jinno, K., Kawamura, A., Takesaki, S., and Ito, K. (1998). Performance risk analysis for Fukuoka water supply system, Water Resour. Mgmt., 12(1), 13-30.

128.Xu, Z. X., Ito, K., Jinno, K., and Kojiri, T. (1998). Development of a decision support system for integrated water management in river basins. In (eds. Pobil, A. P., Mira, J., and Ali, M.), Lecture Notes in Artificial Intelligence: Tasks and Methods in Applied Artificial Intelligence, Springer Press, 678-686.

129.Xu, Z. X., Ito, K., Liao, S., and Wang, L. (1997). Incorporating inflow uncertainty into risk assessment for reservoir operation, Stoch. Hydrol. Hydraul., 11(5), 433-448.

130.Xu, Z. X., Ito, K., Hiruma, T., Akiba, T., Kawamura, A., and Jinno, K. (1996). Transient analysis for a pipe network, In (eds. Chwang, A. T., Lee, J. H. W., and Leung, D. Y. C.): Hydrodynamics: Theory and Applications, Balkema Rotterdam Press, 1205-1210.

131.Jinno, K., Xu, Z. X., Kawamura, A., and Tajiri, K. (1995). Risk assessment of water supply system during drought, Water Resour. Devel., 11(2), 185-204.

132.Xu, Z. X. (1993). Homogeneous stochastic point process model for flood risk analysis, In (eds. Kundzewicz, Z. W., Rosbjerg, D., Simonovic, S. P. & Takeuchi, K.): Extreme Hydrological Events: Precipitation, Flood & Drought, IAHS publ. No. 213, 267-275.

(二)、在國際學術會議上發表的學術論文:

1. Xu Z. X., and Zuo D. P. (2014). Simulation of blue and green water resources in the Wei River basin, China. Proceedings of ICWRS2014: Evolving Water Resources Systems: Understanding, Predicting and Managing Water–Society Interactions, Bologna, Italy, June 2014 (IAHS Publ. 364, 2014): 486-491.

2. Xu Z. X, Liu P., and Liu W. F., (2013). Automated statistical downscaling in several river basins of the Eastern Monsoon region, China. Proceedings of H01, IAHS-IAPSO-IASPEI Assembly: Climate and Land Surface Changes in Hydrology. Gothenburg, Sweden, July 2013, IAHS Publ. 359: 80-85.

3. Zuo D. P., and Xu Z. X. (2012). Response of runoff to climate change in the Wei River basin. Proceedings of the 5th International Yellow River Forum, Zhengzhou, China.

4. Li F. P., Xu Z. X., Yang H. C., and Liu M. (2011). Observed (1961-2009) and projected (2010-2100) climate change over the Yarlung Tsangpo River basin. Proceedings of 2011 International Symposium on Water Resource and Environmental Protection (ISWREP2011) (eds. Wang W K, Guan W. S., Yang S. K., Yang H. B., and Li Y. P.). IEEE Press Vol. 3: 2337-2340.

5. Zhen T. T., Xu Z. X., Cheng L., and Wang J. H. (2010). Comparison research on SWAT model and Xin’anjiang model applied in the Yiluo River basin. Proceedings of the International Yellow River Forum on Ecological Civilization and River Ethics (eds.: Li, G. Y. etc.) Vol. IV: 156-165.

6. Yu S., Xu Z. X., Li J. J., Zhang T., Zhang Y. J., and Li D. (2010). Flood forecasting project of double mutual inflow reservoir. Proceedings of the International Yellow River Forum on Ecological Civilization and River Ethics (eds.: Li, G. Y. etc.) Vol. IV: 76-83.

7. Cheng L., Xu Z. X., Liu Z. F., and Yao W. Y. (2010). Hydrological response to climate change in the Wei River basin. Proceedings of the International Yellow River Forum on Ecological Civilization and River Ethics (eds.: Li, G. Y. etc.) Vol. I: 221-229.

8. Liu X. C., Xu Z. X., and Yu R. H. (2010). Detection of multiple change points and analysis of multiscale variation for the monthly runoff in the Yellow River basin. Proceedings of the International Yellow River Forum on Ecological Civilization and River Ethics (eds.: Li, G. Y. etc.) Vol. I: 302-308.

9. Zuo D. P., Xu Z. X., and Yao W. Y. (2010). Radiation-based methods to estimate potential evapotranspiration: Case study in the Qinhe River basin. Proceedings of the International Yellow River Forum on Ecological Civilization and River Ethics (eds.: Li, G. Y. etc.) Vol. I: 354-364.

10. Zhu Y. L., and Xu Z. X. (2010). Delineation and quantification of water interactions in the hyporheic zone. Proceedings of the Fourth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (eds.: Tian F. Q., and Ni G. H). 14-19.

11. Cai X. T., Xu Z. X., and Yu W. D. (2010). Aridification trend in the Zhangweinan River basin, North China. In (eds.: Tian F. Q., and Ni G. H): Proceedings of the Fourth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources: 162-166.

12. Pang B., Liu, K., Jayakumar, R., and Xu Z. X. (2010). Sustainable urban water management in China through rainwater utilization – Case study of Shenzhen Municipality, China. Proceedings of the Fourth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources (eds.: Tian F. Q., and Ni G. H): 370-378.

13.Xu, Z. X., Liu, K., Pang, B., and Li, J. Y. (2009). Rainwater harvesting: A sustainable urban flood and water resources management that China could learn from Germany. Proceedings of the International Conference on Sustainable Land Use and Ecosystem Conservation. May 4-7, 2009, Beijing, P. R. China. 246-262.

14.Xu, Z. X., Cai, X. T., and Su,B. L. (2008). Application of SWAT for ET management in the Zhangweinan River basin. In (eds.: Sun X. T., Ling, J., Li, Y. B., and Song, X. Z.): Proceedings of the International Symposium of HAI Basin Integrated Water and Environment Management: River Basin Research and Planning Approach. Orient Academic Forum, Sydney, Australia. 375-380.

15.Xu, Z. X., Li, J. Y., and Zhang, N. (2007). Assessment of monthly discharge and sediment yield using SWAT model. International Conference on Hydrology and Water Resources Management for Hazard Reduction and Sustainable Development (HRSD 2007). 19 - 23 November, 2007, Makati City, Metro Manila, Philippines, 141-146.

16.Xu, Z. X., Huang, J. X., and Zhao, F. F. (2007). Long-term trend for major climate variables and its impact on eco-environment in the upper Yellow River basin. Proceedings of the 3rd International Yellow River Forum (IYRF) on Sustainable Water Resources Management and Delta Ecosystem Maintenance. October 16-19, Dongying, China, Yellow River Conservancy Press, Vol.1, 45-52.

17.Li, F. P., Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2007). Characteristics of the spatial and temporal distribution for NDVI and Albedo in the Yellow River delta region. The 3rd International Yellow River Forum (IYRF) on Sustainable Water Resources Management and Delta Ecosystem Maintenance. October 16-19, Dongying, China, Yellow River Conservancy Press,Vol.2, 93-99.

18.Zhao, F. F., Xu, Z. X., and Huang, J. X. (2006). Impact of climate change on the streamflow in headwater catchment of the Yellow River basin. Proceedings of the International Symposium on Flood Forecasting and Water Resources Assessment for IAHS-PUB (Eds.: Liu Z. Y., and Yang, D. W.), Beijing, China, 28-30 September, 2006, 471-481.

19.Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2006). Managing increased water demand in China: A great challenge. Proceedings of the International Symposium on Managing Water Supply for Growing Demand (Eds.: Sethaputra, S., and Promma, K.). Bangkok, Thailand, 16-17 October, 2006, 39-44.

20.Xu, Z. X., and He, W. L. (2005). Temporal and spatial characteristics of droughts in the Wei River basin. Proceedings of the International Symposium on Sustainable Water Resources Management and Oasis-Hydrosphere-Desert Interaction in Arid Regions (eds. Cheng, G. D., Lei Z. D., and Bengtsson, L.). Tsinghua Press:64-74.

21.Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2005). Sustainability and security of water resources in Beijing: Management perspectives. Proceedings of the International Symposium on Ecohydrology (eds.: Hehanussa, P. E., Haryani, G. S., Pawitan, H., and Soedjatmiko, B.). 21-26 November, Bali, Indonesia, 269-272.

22.Xu, Z. X. (2005). Urban water resources management in the Yellow River basin: Perspectives of sustainability. Proceedings of the 2nd International Yellow River Forum on Keeping Healthy Life of the River (Ed. Shang, H. Q.), Yellow River Conservancy Press, 16-21 October, Zhengzhou, China, Volume I, 253-260.

23.Song, J. X., Liu, C. M., and Xu, Z. X. (2005). Ecological and environmental water requirements for the Weihe River in Shaanxi Province, Proceedings of the 2nd International Yellow River Forum on Keeping Healthy Life of the River (Ed. Shang, H. Q.), Yellow River Conservancy Press, 16-21 October, Zhengzhou, China, Volume IV, 331-336.

24.Song, J. X., Xu, Z. X., Liu C. M., Li, Q., and Sun N. N. (2005). Problems and improve measures for the ecosystem health of the Wei River in Shaanxi Province, Proceedings of the China Association for Science and Technology, Science Press & Science Press USA Inc, 2005, 2(1): 513-518.

25.Xu, Z. X., and Li, J. Y. (2004). Flood forecasting using artificial neural network model in urban catchments. Proceedings of the International Conference on Water Sensitive Urban Design (eds: James, R., Daniell, T., and Takara, K.). 21-25, November, Adelaide, Australia, 1-9.

26.Xu, Z. X., Chen, J. N., and Li, J. Y. (2004). Climate change and water resources availability in the Tarim River basin. Proceedings of the 2nd Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources Conference (eds.: Musiake, K., and Liong, S.-Y.), 5-8 July, Singapore, Vol.I, 11-20.

27.Xu, Z. X., Liu, C. M., Hao, F. H., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2003). Sustainable water resources management in the Yellow River basin under extreme climate. Proceedings of the International Conference on Managing Water Resources under Climatic Extremes and Natural Disasters (eds.: Takara & Kojima), Sigatoka, Fiji, Oct. 26-31, 2003, 131-138.

28.Xu, Z. X., Ishidaira, H., Takeuchi, K., Liu, C. M., and Yang, Z. F. (2003). Teleconnection between El Niño-Southern Oscillation (ENSO) and hydrologic extremes in China. International Symposium on Disaster Mitigation and Basin-wide Water Management. July 13-16, Niigata, Japan, 731-740.

29.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Yang, Z. F. (2003). Risk analysis for water resources system by using system dynamics technique: Case study in Yellow River basin. IAHS General Assembly, Sapporo, Japan, July 3-11, 2003.

30.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., Hu, C. H., and Liu, C. M. (2003). Application of a distributed hydrological model in Wei River basin. Proceedings of the International Yellow River Forum (IYRF) on River Basin Management. Zhengzhou, China, May 12-15, 2003, Vol. 1, 273-280.

31.Takeuchi, K., Xu, Z. X., Ishidaira, H., Zhang, X. W., and Magome, J. (2003): The Yellow River study in the global perspective. International Yellow River Forum (IYRF) on River Basin Management. Zhengzhou, China, May 12-15, 2003.

32.Xu, Z. X., Takeuchi, K., Ishidaira, H., and Yang, Z. F (2003). Spatial variability on associations between Southern Oscillation Index (SOI) and precipitation in Southeast Asia and the Pacific region. 1st International Conference on Hydrology and Water Resources in Asia Pacific Region. Kyoto, Japan, March 13-15, 2003, 39-44.

33.Takeuchi, K., Ishidaira, H., Xu, Z. X., and Magome, J. (2003). Prediction in ungaged basis in Asia and the Pacific. 1st International Conference on Hydrology and Water Resources in Asia Pacific Region. Kyoto, Japan, March 13-15, 2003, 414-420.

34.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2002). A conceptually-based distributed rainfall-runoff model applied in arid regions. Proceedings of the International Conference on Urban Hydrology for the 21st Century (ICUH 2002), Kuala Lumpur, Malaysia, Oct. 14-18, 2002, 45-60.

35.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2002). Trend of precipitation in China: Spatial and temporal distribution. International workshop on Vulnerability of Water Resources to Environmental Change, Beijing, China, Sept. 16-19, 2002.

36.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2002). Application of artificial neural network technique in real-time flood forecasting. Proceedings of the 2nd International Symposium on Flood Defense, Sept. 10-13, 2002, Beijing, China. Science Press, New York, 884-891.

37.Xu, Z. X., Takeuchi, K., and Ishidaira, H. (2001). Precipitation variation due to climatic change in Southeast Asia and the Pacific region. Proceedings of the International Symposium on Achievements of IHP V in Hydrological Research. 19-22 Nov., 2001. Ha Noi, Viet Nam, UNESCO Jarkarta Office, 399-413.

38.Xu, Z. X., and Carsten, B. (1999). Conceptual-stochastic model for daily streamflow generation. European Geophysical Society XXIV General Assembly, The Hague, The Netherlands, 811-812.

39.Xu, Z. X., Schultz, G. A., and Ito, K. (1998). GIS application in a watershed-based water resources management. Proc. Int. Conf. on Devel. In Urb. Drain. Mod., London, UK, 487-494.

40.Ito, K., Xu, Z. X., Kojiri, T., Jinno, K., and Kawamura, A. (1997). What can technology transfer to practice: A review on applications of AI techniques in water management. System Intelligence in Reservoir Operation with Multi-media Technology, Kyoto, Japan, 59-85.

41.Ito, K., Xu, Z. X., and Kojiri, T. (1996). Expert system and its application in water resources management, Proc. Int. Conf. Urb. Eng. in Asian Cit. in 21st Cent., Thailand, Vol.2, F189-194.

42.Xu, Z. X., Liao, S., Ito, K., Wang, L., and Akiba, T. (1996). A stochastic model for risk analysis of reservoir operation, Proc. Int. Conf. on Water Resour. & Environ. Res.: Toward 21st Cent., Kyoto, Japan, Vol.2, 271-278.

43.Xu, Z. X., Kawamura, A., Jinno, K., and Ito, K. (1996). Decision support system for water-supply risk management, Proc. Int. Conf. on Ind. & Eng. Appl. of Artif. Intel. & Exp. Syst., Fukuoka, Japan, 234-240.

44.Kawamura, A., Jinno, K., and Xu, Z. X. (1995). Risk analysis for integrated water resource system in Fukuoka region, Proceedings of the AI Symposium in Water Resources System, Kyoto, Japan, 47-54.

45.Deng, Y. L., and Xu, Z. X. (1990). Stochastic point process model for flood risk analysis, Proceedings of the 12th Triennial Conference on Operation Research of International Federation of Operational Research Societies, Athens, Greece, 354-356.

46.Xu, Z. X., and Ye, S. Z. (1987). Nonparametric method of risk analysis in hydrologic design and planning, Proc. Int. Conf. Hydroelec. Ener. & Oper. Res., Wuhan, China, 184-190.

發表期刊論文:

2016年

1 河流硅藻指數在太子河水生態健康評價中的應用研究 項珍龍; 陳海; 李晨; 殷旭旺; 徐宗學; 張遠 大連海洋大學學報 2016/04

2 中國山洪災害危險性評價 趙剛; 龐博; 徐宗學; 王子豐; 史蓉 水利學報 2016/09

3 東北三省近55a旱澇時空演變特征 楊曉靜; 徐宗學; 左德鵬; 蔡思揚 自然災害學報 2016/04

4 河流硅藻指數在太子河水生態健康評價中的應用研究 項珍龍; 陳海; 李晨; 殷旭旺; 徐宗學; 張遠 大連海洋大學學報 2016/04

5 基于不同生物類群的河流健康評價研究 優先出版 李艷利; 李艷粉; 趙麗; 徐宗學; 孫偉 水利學報 2016/08

6 氣候變化影響下的流域水循環:以長江和黃河典型流域為例 徐宗學; 劉瀏 氣象科技進展 2016,(03):123-133.

7 黑河中游山前荒漠和綠洲荒漠過渡帶土壤植被空間分布特征研究 王子豐; 張淑榮; 徐宗學; 岳為峰; 王國強; 徐琛; 趙捷 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):340-349.

8 黑河上中游流域植被時空演變規律及其對水熱條件的響應特征分析 趙捷; 徐宗學; 牛最榮; 黃維東 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):387-392.

9 黑河中游景觀格局變化特征及其與水文過程相互關系分析——以張掖地區為例 徐茂森; 徐宗學; 王子豐; 趙剛 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):369-375.

10 渭河生態流勢指標體系的構建與應用 于松延; 徐宗學; 劉麟菲; 張欣 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):259-264.

11 蟻群算法在黑河上游VIC模型參數校正中的應用 岳佳佳; 龐博; 徐宗學; 何睿 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):297-302.

12 應用硅藻指數評價渭河流域水生態健康狀況 劉麟菲; 徐宗學; 殷旭旺; 武瑋; 閔文武 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):317-321.

13 生態水文學——一個新的充滿挑戰的研究領域 徐宗學; 彭定志 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):251-252.

14 濟南市水生態功能區劃研究 張欣; 徐宗學; 殷旭旺; 于松延; 竇同文 北京師范大學學報(自然科學版) 2016,(03):303-310.

15 快速城市化對產匯流影響的研究:以涼水河流域為例 趙剛; 史蓉; 龐博; 徐宗學; 杜龍剛; 常曉棟 水力發電學報 2016,(05):55-64.

16 太子河流域硅藻群落與驅動因子的定量關系 閔文武; 韓潔; 王培培; 金文; 殷旭旺; 徐宗學; 張遠 環境科學研究 2016/05

17 基于Nash瞬時單位線法的滲透坡面匯流模擬 申紅彬; 徐宗學; 李其軍; 張書函 水利學報 2016,(05):708-713.

18 濟南地區河流輪蟲群落結構的時空動態研究 王博涵; 李晨; 姜力文; 陳鵬; 殷旭旺; 徐宗學 水生態學雜志 2016/03

19 流域坡面匯流研究現狀述評 優先出版 申紅彬; 徐宗學; 張書函 水科學進展 2016(03):467-475.

20 生態基流研究:進展與挑戰 徐宗學; 武瑋; 于松延 水力發電學報 2016,(04):1-11.

21 生態水文模型開發和應用:回顧與展望 徐宗學; 趙捷 水利學報 2016,(03):346-354.

22 云南省1958~2013年極端氣溫時空變化特征分析 楊曉靜; 徐宗學; 左德鵬; 趙煥 長江流域資源與環境 2016,(03):523-536.

23 河流健康評價指標體系構建及其應用——以渾太河流域為例 優先出版 徐宗學; 李艷利 南水北調與水利科技 2016,(01): 1-9.

24 流域尺度根區蓄水能力估算及其對氣象要素敏感性分析 趙煥; 徐宗學; 趙捷 農業工程學報 2016,(02):155-160.

25 渭河流域水生態系統群落結構特征及其健康評價 徐宗學; 武瑋; 殷旭旺 水利水電科技進展 2016,(01):23-30.

2015年

26 河湖水系連通戰略研究:理論基礎 龐博; 徐宗學 長江流域資源與環境 2015/S1

27 河湖水系連通戰略研究:關鍵技術 龐博; 徐宗學 長江流域資源與環境 2015/S1

28 基于集對分析-可變模糊集的中國水利現代化時空變化特征分析 趙剛; 左德鵬; 徐宗學; 楊曉靜; 龐靖鵬 資源科學 2015/11

29 太子河河岸帶土地利用類型與硅藻群落結構的關系 李麗娟; 金文; 王博涵; 項珍龍; 殷旭旺; 徐宗學; 張遠 環境科學研究 2015/11

30 云南省1958-2013年極端降水時空變化特征分析 楊曉靜; 徐宗學; 左德鵬; 劉琳 災害學 2015,04:178-186.

31 渭河流域硅藻群落特征及水生態健康評價 劉麟菲; 宋佳; 王博涵; 殷旭旺; 徐宗學; 武瑋; 閔文武 環境科學研究 2015,10:1.

32 渭河流域浮游植物功能群與環境因子的關系 閔文武; 王培培; 李麗娟; 殷旭旺; 劉麟菲; 徐宗學 環境科學研究 2015,09:1.

33 氣候變化和人類活動對黑河中游流域徑流的影響分析 邱玲花; 彭定志; 徐宗學; 黃維東 中國農村水利水電 2015,09:17-21+26.

34 流域一、二級水生態分區技術及在遼河流域的應用 徐宗學; 劉星才; 李艷利 水利水電科技進展 2015,35(5),176-180.

35 黑河上中游潛在蒸散發模擬及變化特征分析 趙捷; 徐宗學; 左德鵬 水科學進展 2015,05:1-10.

36 渭河豐、枯水期底棲動物群落特征及綜合健康評價 殷旭旺; 李慶南; 朱美樺; 宋佳; 武瑋; 徐宗學 生態學報 2015,14

37 涇河水系浮游動物群落結構及其與環境因子的關系 白海鋒; 李麗娟; 項珍龍; 王博涵; 殷旭旺; 徐宗學; 沈紅保; 問思恩 大連海洋大學學報 2015,03:291-297.

38 渾太河上游流域河岸緩沖區景觀格局對水質的影響 李艷利; 李艷粉; 徐宗學; 關中美 生態與農村環境學報 2015,01:59-68.

39 24個CMIP5模式對長江流域模擬能力評估 初祁; 徐宗學; 劉文豐; 劉琳 長江流域資源與環境 2015,01:81-89.

40 影響渾太河流域大型底棲動物群落結構的環境因子分析 李艷利; 李艷粉; 徐宗學 環境科學 2015,01:94-106.

2014年

41 2001-2010年東北三省植被凈初級生產力模擬與時空變化分析 程春曉; 徐宗學; 王志慧; 劉昌明 資源科學 2014,36(11):2401-2412.

42 西南地區旱澇特征及其趨勢預測 劉琳; 徐宗學 自然資源學報 2014, 29 (10): 1792-1801.

43 黑河流域上中游植被蒸散發時空演變趨勢及其影響因子分析 程春曉; 徐宗學; 張淑榮; 劉昌明; 王志慧 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),535-542.

44 黑河上中游流域地表植被對干旱的響應 趙捷; 徐宗學; 左德鵬; 王子豐; 余學林; 程建忠 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),543-548.

45 黑河流域地下水埋深與氣候變化對植被覆蓋的影響研究 宋鵬飛; 白利平; 王國強; 徐宗學; 吳濱濱 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),549-554.

46 黑河生態調水前后中游土地利用變化分析 蘇龍強; 徐宗學; 程春曉; 趙捷; 王子豐 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),529-534.

47 考慮地表水-地下水交換的分布式水文模型GISMOD開發與應用 李磊; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),555-562.

48 基于SWAT模型的母豬河流域水資源時空變化特征研究 左德鵬; 徐宗學; 李福林; 張明芳; 劉品 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),461-466.

49 序 – 北京師范大學校級重點實驗室——數字流域實驗室介紹 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),441-445.

50 基于MIKE 11和MIKE 21的城市暴雨洪澇災害風險分析 初祁; 彭定志; 徐宗學; 孟德娟; 甄婷婷; 姜其貴 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),446-451.

51 基于SWMM模型的北京大紅門排水片區雨洪模擬研究 趙剛; 龐博; 徐宗學; 杜龍剛; 鐘一丹 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5), 452-455.

52 基于.NET的馬斯京根參數率定軟件開發及其應用 王子豐; 徐宗學; 魏國孝; 趙捷 北京師范大學學報(自然科學版) 2014,50(5),523-528.

53 渭河流域魚類群落結構特征及其完整性評價 武瑋; 徐宗學; 殷旭旺; 于松延 環境科學研究 2014, 27(9): 981-989.

54 渭河豐水期和枯水期底棲動物群落特征及綜合健康評價 優先出版 殷旭旺; 李慶南; 朱美樺; 宋佳; 武瑋; 徐宗學 生態學報 2015/14

55 影響渾太河流域魚類群落結構的不同尺度環境因子分析 優先出版 李艷利; 李艷粉; 徐宗學 環境科學 2014, 35(9): 3504-3512.

56 渾太河流域水環境質量綜合分析與評價 李艷利; 李艷粉; 徐宗學 水土保持研究 2014, 21(4): 173-178.

57 北洛河豐水期浮游動物群落結構調查及水質初步評價 宋菊梅; 白海鋒; 魯媛媛; 殷旭旺; 武瑋; 徐宗學; 沈紅保 河北漁業 2014, (7): 29-30.

58 渭河流域浮游動物的群落結構及其與環境因子的關系 白海鋒; 趙乃錫; 殷旭旺; 魯媛媛; 武瑋; 徐宗學 大連海洋大學學報 2014, 29(3): 260-266.

59 基于PSUADE的VIC模型參數敏感性分析——以太湖西苕溪流域為例 張蘭影; 龐博;徐宗學; 趙捷 資源科學 2014, 36(5): 929-936.

60 渭河流域魚類群落結構特征及其受環境因子的影響分析 武瑋; 徐宗學; 殷旭旺; 于松延 環境科學學報 2014, 34(5): 1298-1308.

61 北洛河流域水質空間異質性及其對土地利用結構的響應 于松延; 徐宗學; 武瑋; 李艷利 環境科學學報 2014, 34(5): 1309-1315.

62 基于標準化降水指數的云南省近55年旱澇演變特征 楊曉靜; 左德鵬; 徐宗學 資源科學 2014, 36(3): 473-480.

63 基于ASD統計降尺度的雅魯藏布江流域未來氣候變化情景 劉文豐; 徐宗學; 李發鵬; 蘇龍強 高原氣象 2014, 33(1): 26-36.

64 西南5省市極端氣候指數時空分布規律研究 劉琳; 徐宗學 長江流域資源與環境 2014, 23(2): 294-301.

65 流域TMDL計劃中的關鍵技術 徐宗學; 徐華山; 吳曉猛 水利水電科技進展 2014, 34(1): 8-13.

66 古浪河流域氣候變化與土地利用變化的水文效應 張蘭影; 龐博; 徐宗學; 何睿 南水北調與水利科技 2014/01

2013年

67 海河流域區域作物水分生產力的遙感監測(英文) 李發鵬; 占車生; 徐宗學; 姜姍姍; 熊雋 Journal of Geographical Sciences 2013/06

68 氣候變化和人類活動對永定河流域徑流變化影響定量研究 張利平; 于松延; 段堯彬; 閃麗潔; 陳心池; 徐宗學 氣候變化研究進展 2013,9(6):391-397.

69 基于輻射的潛在蒸散發量估算方法在黑河流域的適用性分析 趙捷; 徐宗學; 左德鵬; 張蘭影 干旱區資源與環境 2013b, 27(10): 107-114.

70 ASD統計降尺度方法在中國東部季風區典型流域的適用性分析 劉品; 徐宗學; 李秀萍; 王時震 水文 2013, 33(4): 1-9.

71 流域生態水文專題圖集的制作 李磊; 徐宗學; 李艷利 測繪科學 2013a, 38(4): 175-177.

72 基于支持向量機的石羊河流域徑流模擬適用性評價 張蘭影; 龐博; 徐宗學; 劉文豐 干旱區資源與環境 2013b, 27(7): 113-118.

73 WASMOD模型參數敏感性與相關性分析 李占玲; 李占杰; 徐宗學 資源科學 2013a, 35(6): 1254-1260.

74 遼河河流水體污染源解析 趙潔; 徐宗學; 劉星才; 牛翠娟 中國環境科學 2013, 33(5): 838-842.

75 序 北京師范大學校級重點學科——水文學及水資源 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 111-114.

76 渭河流域水環境質量評價與分析 武瑋; 徐宗學; 于松延 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 275-281.

77 基于底棲動物完整性指數的渾太河流域河流健康狀況評價 李艷利; 徐宗學; 楊曉靜 北京師范大學學報(自然科學版) 2013b, 49(2/3): 297-303.

78 氣候變化和人類活動對渭河流域徑流的影響 左德鵬; 徐宗學; 隋彩虹; 武瑋; 趙芳芳 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 115-123.

79 ASD降尺度技術在東江流域氣候變化研究中的應用 于群偉; 徐宗學; 李秀萍; 劉品; 李磊 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 132-138.

80 基于秩評分方法定量評估大氣環流模式在雅魯藏布江流域的模擬能力 劉文豐; 徐宗學; 李發鵬; 邱玲花 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 304-311.

81 基于分布式水文模型的黑河流域天然植被耗水量估算 李磊; 徐宗學; 牛最榮; 黃維東 北京師范大學學報(自然科學版) 2013b, 49(2/3): 124-131.

82 VIC模型與新安江模型徑流模擬對比研究 張蘭影; 龐博; 徐宗學; 何睿 北京師范大學學報(自然科學版) 2013a, 49(2/3): 139-144.

83 黑河流域潛在蒸散發量時空變化特征分析 趙捷; 徐宗學; 左德鵬 北京師范大學學報(自然科學版) 2013a, 49(2/3): 164-169.

84 基于多種水文學方法估算渭河關中段生態基流 于松延; 徐宗學; 武瑋 北京師范大學學報(自然科學版) 2013, 49(2/3): 175-179.

85 遼河流域水質狀況及其對土地利用/覆被變化的響應 李艷利; 徐宗學; 李艷粉; 李磊 水土保持通報 2013a, 33(2): 72-77.

86 漳衛南運河流域非點源污染負荷估算及最佳管理措施優選 徐華山; 徐宗學; 劉品 環境科學 2013, 34(3): 882-891.

87 渭河流域河流著生藻類的群落結構與生物完整性研究 殷旭旺; 徐宗學; 鄢娜; 武瑋; 宋進喜 環境科學學報 2013b, 33(2): 518-527.

88 遼寧省農業干旱災害風險評價及分區 劉琳; 楊志勇; 徐宗學 水電能源科學 2013, 31(1): 1-4.

89 拓寬思路,科學評價水資源量——以渭河流域藍水綠水資源量評價為例 優先出版 徐宗學; 左德鵬 南水北調與水利科技 2013, 11(1): 12-16.

90 渭河流域大型底棲動物群落結構及其與環境因子的關系 殷旭旺; 徐宗學; 高欣; 白海鋒; 武瑋; 宋進喜 應用生態學報 2013a, 24(1): 218-226.

91 WASMOD水文模擬殘差統計特征檢驗 李占玲; 徐宗學; 周訓 水利水電科技進展 2013b, 33(1): 13-17.

2012年

92 兩種統計降尺度模型在太湖流域的應用對比 初祁; 徐宗學; 蔣昕昊 資源科學 2012, 34(12): 2323-2336.

93 渾太河流域多尺度土地利用/景觀格局與水質響應關系初步分析 李艷利; 徐宗學; 李艷粉 地球與環境 2012, 40(4): 573-583.

94 多模式集合預估21世紀淮河流域氣候變化情景 李秀萍; 徐宗學; 程華瓊 高原氣象 2012, 31(6): 1622-1635.

95 序 北京師范大學校級創新研究群體——流域水沙過程模擬 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 441-444.

96 潮河流域非點源污染關鍵區識別及其管理措施研究 唐芳芳; 徐宗學; 徐華山 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 497-504.

97 強烈人類活動影響流域的水量水質模擬 徐華山; 徐宗學; 唐芳芳; 張蘭影 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 542-549.

98 黃河盧氏流域徑流對未來氣候變化的響應 蘇龍強; 徐宗學; 劉兆飛; 甄婷婷; 張蘭影 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 505-509.

99 基于SWAT模型和SUFI-2算法的渭河流域月徑流分布式模擬 左德鵬; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 490-496.

100 基于VIC模型的拉薩河流域分布式水文模擬 劉文豐; 徐宗學; 劉瀏; 李發鵬 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 524-529.

101 太湖流域洪水過程水文-水力學耦合模擬 劉瀏; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 530-536.

102 基于DEM的分布式水文模型前處理程序開發及應用 李磊; 劉文豐; 徐宗學; 張蘭影 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(5): 559-565.

103 基于一級水生態分區遼河流域景觀格局時空動態分析 李艷利; 徐宗學; 李艷粉 地球與環境 2012, 40(3): 375-384.

104 黑河上游山區徑流變化特征分析 李占玲; 徐宗學 干旱區資源與環境 2012, 26(9): 51-56.

105 渭河流域近50年來氣候變化趨勢及突變分析 占車生; 喬晨; 徐宗學; 金惠淑 北京師范大學學報(自然科學版) 2012, 48(4): 399-405.

106 基于分形理論的水體富營養狀況評價及其驗證 武國正; 徐宗學; 李暢游 水資源保護 2012, 28(4): 12-16.

107 基于模糊優選和CRITIC法的流域初始水權分配——以漳衛南子流域為例 李磊; 徐宗學; 于偉東; 田術存 水利水電技術 2012, 43(7): 32-35.

108 渾太河流域氮磷空間異質性及其對土地利用結構的響應 李艷利; 徐宗學; 劉星才 環境科學研究 2012, 25(7): 770-777.

109 渭河關中段水文情勢改變程度分析 武瑋; 徐宗學; 李發鵬 自然資源學報 2012, 27(7): 1124-1137.

110 核電站低放射性廢水在封閉水體中的輸移規律研究 武國正; 徐宗學 環境科學 2012, 33(7): 2438-2443.

111 黃河上游流域氣候變化對徑流的影響 唐芳芳; 徐宗學; 左德鵬 資源科學 2012, 34(6): 1079-1088.

112 北京地區冬小麥—夏玉米輪作下土壤氮素的分布及對地下水影響分析 李艷; 沈來新; 劉海軍; 徐宗學; 黃冠華 北京水務 2012/03

113 基于VB 6.0的生態基流計算軟件開發與應用 李磊; 徐宗學 水土保持通報 2012, 32(3): 145-149.

114 流域環境要素空間尺度特征及其與水生態分區尺度的關系——以遼河流域為例 劉星才; 徐宗學; 張淑榮; 徐華山 生態學報 2012, 32(11): 3613-3620.

115 遼河流域環境要素對水生態的影響 李艷利; 徐宗學; 李磊; 李艷粉 環境科學與技術 2012, 35(4): 107-111.

116 情景分析技術在未來太湖水位預見中的應用 劉瀏; 胡昌偉; 徐宗學; 程曉陶 水利學報 2012, 43(4): 404-413.

117 太湖流域氣候變化檢測與未來氣候變化情景預估 徐宗學; 劉瀏 水利水電科技進展 2012, 32(1): 1-7.

118 漳衛南運河流域水質時空變化特征及其污染源識別 徐華山; 徐宗學; 唐芳芳; 于偉東; 程燕平 環境科學 2012, 33(2): 359-369.

119 近30年來渭河關中地區土地利用時空格局的遙感分析 宋維念; 占車生; 李景玉; 徐宗學; 王會肖 中國土地科學 2012/02

120 支持向量回歸機在水質預測中的應用與驗證 武國正; 徐宗學; 李暢游 中國農村水利水電 2012, (1): 25-29.

121 中國洪災風險區劃研究 李林濤; 徐宗學; 龐博; 劉瀏 水利學報 2012, 43(1): 22-30.

2011年

122 大氣環流模式在松花江流域的適用性評價 李發鵬; 徐宗學; 劉星才; 李秀萍; 劉兆飛 水文 2011, 31(6):24-31.

123 星載高分辨率合成孔徑雷達影像糾正技術 尤淑撐; 劉順喜; 徐宗學 遙感信息 2011/06

124 星載高分辨率合成孔徑雷達影像糾正技術 尤淑撐; 劉順喜; 徐宗學 農業工程學報 2011, 27(Supp.2): 90-93.

125 大氣環流模式(GCMs)在東南諸河流域的適用性評價 劉文豐; 徐宗學; 李發鵬; 劉星才; 李秀萍 亞熱帶資源與環境學報 2011, 6(4):13-23.

126 基于遙感的渭河關中地區生態景觀格局變化研究 優先出版 占車生; 喬晨; 徐宗學; 尹劍 資源科學 2011/12

127 渭河關中段生態基流量估算研究 武瑋; 徐宗學; 左德鵬 干旱區資源與環境 2011/10

128 近50年來黑河流域氣溫和降水量突變特征分析 李占玲; 徐宗學 資源科學 2011,33(10): 1877-1882.

129 科學認識河湖水系連通問題 徐宗學; 龐博 中國水利 2011,16:13-16.

130 黑河中游過去20年地下水位空間變異性分析 趙潔; 徐宗學; 周劍 干旱區資源與環境 2011,25(8): 172-178.

131 大氣環流模式在長江流域的適用性評價 蔣昕昊; 徐宗學; 劉兆飛; 劉瀏 長江流域資源與環境 2011, 20(7):51-58.

132 渭河流域關中段近30年植被動態變化分析 喬晨; 占車生; 徐宗學; 李玲 北京師范大學學報(自然科學版) 2011/04

133 基于小波變換的漳衛南運河流域降水和徑流周期分析 唐芳芳; 徐宗學; 李磊; 于偉東; 田術存 水資源與水工程學報 2011/04

134 黑龍江西部旱區大豆和玉米的節水灌溉計劃研究 劉海軍; 徐宗學 灌溉排水學報 2011/04

135 黑龍江黑河市小麥和大豆的灌溉計劃 優先出版 劉海軍; 徐宗學 南水北調與水利科技 2011/04

136 基于輻射的潛在蒸散量估算方法適用性分析 左德鵬; 徐宗學; 程磊; 趙芳芳 干旱區地理 2011,34(4): 565-574.

137 氣候變化情景下渭河流域潛在蒸散量時空變化特征 左德鵬; 徐宗學; 李景玉; 劉兆飛 水科學進展 2011,22(4): 455-461.

138 基于SWAT模型的北京沙河水庫流域非點源污染模擬 劉博; 徐宗學 農業工程學報 2011, 27(5):52-61.

139 渭河流域潛在蒸散量時空變化及其突變特征 左德鵬; 徐宗學; 程磊; 劉星才 資源科學 2011/05

140 星載高分辨率SAR土地利用調查監測應用潛力評價 尤淑撐; 劉順喜; 徐宗學 中國農學通報 2011,27(8):460-463.

141 氣候變化對西苕溪流域未來洪水影響研究——Ⅱ.情景分析 劉瀏; 徐宗學; 黃俊雄 長江流域資源與環境 2011, 20(4),508-512.

142 河岸帶地下水營養元素和有機質變化及與洪水的響應關系研究 徐華山; 趙同謙; 孟紅旗; 徐宗學; 馬朝紅 環境科學 2011/04

143 2種降尺度方法在太湖流域的應用對比 劉瀏; 徐宗學; 黃俊雄 氣象科學 2011, 31(2):160-169.

144 河岸帶地下水理化指標變化及與洪水的響應關系研究 徐華山; 趙同謙; 孟紅旗; 徐宗學; 馬朝紅 環境科學 2011/03

145 氣候變化對西苕溪流域未來洪水影響研究——Ⅰ.VIC模型評估 劉瀏; 徐宗學; 黃俊雄 長江流域資源與環境 2011, 20(2),244-250.

146 濱河濕地地下水水位變化及其與河水響應關系研究 徐華山; 趙同謙; 孟紅旗; 徐宗學; 馬朝紅 環境科學 2011/02

147 密云水庫入庫流量變異性及其影響因素 劉星才; 徐宗學; 占車生; 孫永亮 水土保持通報 2011/01

2010年

148 基于恩格爾系數與霍夫曼系數的城市需水量預測 張志果; 邵益生; 徐宗學 水利學報 2010,41(11):1304-1309.

149 濱河濕地不同植被對農業非點源氮污染的控制效果 徐華山; 趙同謙; 賀玉曉; 徐宗學; 馬朝紅 生態學報 2010/21

150 分布式水文模型研究與應用進展 徐宗學; 程磊 水利學報 2010,41(8):1009-1017.

151 水生態一、二級分區技術框架 劉星才; 徐宗學; 徐琛 生態學報 2010,30(17):4804-4814.

152 水文科學研究進展的回顧與展望 徐宗學; 李景玉 水科學進展 2010,21(4):62-71.

153 藍水綠水資源量估算方法及時空分布規律研究——以盧氏流域為例 甄婷婷; 徐宗學; 程磊; 王潔 資源科學 2010, 32(6): 1177-1183.

154 序 水文模型——一個充滿活力和挑戰的研究領域 徐宗學; 彭定志; 楊赤 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):221-222.

155 水文模型:回顧與展望 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):278-289.

156 密云水庫流域土地利用變化對產流和產沙的影響 龐靖鵬; 劉昌明; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):290-299.

157 PDTank模型及其在三川河流域的應用 徐宗學; 羅睿 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):337-343.

158 黑河流域上游山區徑流模擬及模型評估 李占玲; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):344-349.

159 基于VIC-3L的塔里木河流域源流區水文要素特征分析 劉兆飛; 徐宗學 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):350-357.

160 氣候變化對太湖流域徑流的影響 劉瀏; 徐宗學; 黃俊雄 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):371-377.

161 變化情景下的漳衛南運河流域水量水質模擬 孫永亮; 徐宗學; 蘇保林; 蔡錫填 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):387-394.

162 缺資料地區河道水動力模擬——以衛河為例 朱玉龍; 徐宗學; 王國強; 于偉東; 田術存 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):378-382.

163 基于Landsat TM數據的黃土高原區水體識別方法研究 程磊; 徐宗學; 左德鵬; 李林濤 北京師范大學學報(自然科學版) 2010,46(3):424-430.

164 渭河流域1980—2000年間LUCC變化分析 程磊; 徐宗學; 羅睿; 米艷嬌; 王昌高 人民黃河 2010,32(4):64-67.

165 海河流域降水量長期變化趨勢的時空分布特征 王曉霞; 徐宗學; 紀一鳴; 李運才 水利規劃與設計 2010/01

2009年

166 影響西藏地區蒸發皿蒸發量的主要氣象因素分析,李景玉,張志果,徐宗學,趙芳芳, 亞熱帶資源與環境學報,2009,4(4):20-29.

167 筆談:需水管理的定義與內涵. 徐宗學. 水科學進展,20(5): 751-752.

168 區域蒸散發分布式模擬及其遙感驗證.蔡錫填,徐宗學,蘇保林,于偉東. 農業工程學報, 2009, 25(10): 154-160.

169 水文科學在北京師范大學:回顧、機會與挑戰,徐宗學. 北京師范大學學報(自然科學版),2009, 45(5/6):463-468.

170 基于統計降尺度的渭河流域未來日極端氣溫變化趨勢分析,劉兆飛,徐宗學. 資源科學,2009,31(9):1573-1580.

171 白洋淀流域氣溫與降水量長期變化趨勢及其持續性分析,王潔,徐宗學. 資源科學,2009, 31(9):1498-1505.

172 基于線形分解時序方法的徑流序列長度影響研究,于延勝,陳興偉,徐宗學, 水土保持通報,2009,29(4):106-109.

173 基于粒子群算法的北京市水資源優化配置,張玲,徐宗學,張志果, 水文, 2009, 29(3), 41-45.

174 黃河源區未來氣候變化的水文響應,趙芳芳,徐宗學, 資源科學,2009,31(5):722-730.

175 基于MODIS數據的黃河三角洲區域蒸散發量時空分布特征研究,李發鵬,徐宗學,李景玉, 農業工程學報, 2009, 25(2): 113-120.

176 SWAT在干旱半干旱地區的應用 一 以窟野河流域為例,程磊,徐宗學,羅睿,米艷嬌,地理研究. 2009,28(1),65-73。

177 西藏自治區氣溫變化趨勢分析,徐宗學, 孟翠玲, 鞏同梁,隋彩虹. 自然資源學報. 2009, 24(1), 163-170.

178 甘肅省40年來氣溫和降水時空變化,李占玲,徐宗學, 應用氣象學報. 2009, 20(1),102-106.

179 太湖流域1954-2006年氣候變化及其演變趨勢分析,黃俊雄,徐宗學, 長江流域資源與環境, 2009, 18(1): 34-41

180 渭河流域1980-2000年LUCC時空變化特征及其驅動力分析 程磊; 徐宗學; 羅睿; 米艷嬌 水土保持研究 2009/05

181 基于氣溫的潛在蒸散發量估算方法在我國西北干旱地區的應用比較 左德鵬; 徐宗學; 劉兆飛 干旱區資源與環境 2009,23(10): 123-131.

182 茶園土壤中鉛形態分布與茶葉中鉛質量分數關系的研究 朱江; 周俊; 徐宗學; 陳興仁; 賈十軍; 畢守東; 柴如山 北京師范大學學報(自然科學版) 2009/Z1

183 氣候變化背景下黃河流域徑流變化情勢分析 姚文藝; 徐宗學; 王云璋 氣象與環境科學 2009/02

184 西藏自治區氣溫變化趨勢分析 徐宗學; 孟翠玲; 鞏同梁; 隋彩虹 自然資源學報 2009/01

2008年

185 羅睿,徐宗學,程磊:SWAT模型在三川河流域的應用,水資源與水工程學報,2008,19(5),28-33。

186 徐宗學,米艷嬌,李占玲,陳亞寧. 和田河流域氣溫與降水量長期變化趨勢及其持續性分析,資源科學,2008,30(12),1833-1838.

187 黃俊雄,徐宗學,劉兆飛,趙芳芳:統計降尺度法分析太湖流域未來氣候變化情景,資源科學,2008,30(12),1811-1817.

188 王曉霞, 徐宗學, 阮本清:天津市降水量長期變化趨勢的時空分布特征,干旱區資源與環境. 2008, 9: 92-96

189 劉兆飛,徐宗學,劉綠柳. 統計降尺度模型及其在塔里木河流域的應用. 地球科學進展,2008,22,194-199。

190 劉綠柳,劉兆飛,徐宗學. 21世紀黃河流域上中游地區氣候變化趨勢分析. 氣候變化研究進展,2008,4(3),167-172。

191 蔡錫填. 徐宗學. 李占玲. 漳衛南運河流域水文氣象要素長期變化趨勢分析. 資源科學,2008,30(3),363-370。

192 李占玲,徐宗學,鞏同梁:雅魯藏布江流域徑流特性變化分析,地理研究,2008,27(2),353-361。

193 趙芳芳,徐宗學:黃河源區未來氣溫變化分析的統計降尺度分析,高原氣象,2008,27(1),153-161。

194 彭定志,徐宗學,鞏同梁:雅魯藏布江拉薩河流域水文模型應用研究,北京師范大學學報(自然科學版),2008, 44(1), 31-34.

195 李發鵬,徐宗學:黃河三角洲地表特征參數時空分布特征,人民黃河,2008,2,3-5。

196 塔里木河流域未來最高和最低氣溫變化趨勢 劉兆飛; 徐宗學; 劉綠柳; 陳亞寧 干旱區地理 2008/06

197 太湖不同湖區沉積物重金屬含量季節變化及其影響因素 王欽; 丁明玉; 張志潔; 姜霞; 金相燦; 徐宗學 生態環境 2008/04

2007年

198 塔里木河流域水文氣象要素時空變化特征及其影響因素分析,劉兆飛,徐宗學. 水文,2007,27(5),69-73。

199 SWAT模型中天氣發生器與數據庫構建及其驗證, 龐靖鵬, 徐宗學, 劉昌明. 水文, 2007,27(5),25-30。

200 雅魯藏布江徑流演變規律及其驅動因子分析,黃俊雄,徐宗學,鞏同梁. 水文,2007,5,31-35.

201 山東省近40a來氣溫和降水變化趨勢,徐宗學,孟翠玲 趙芳芳, 氣象科學,2007,27(4),387-393.

202 統計降尺度方法和Delta方法建立黃河源區氣候情景的比較分析,趙芳芳,徐宗學, 氣象學報,2007,65(4),653-662.

203 石羊河流域主要氣象要素及徑流特征分析,徐宗學,李占玲,史曉琨, 資源科學,2007,29(5),121-128.

204 基于SWAT模型的徑流與土壤侵蝕過程模擬, 龐靖鵬, 劉昌明, 徐宗學. 水土保持研究, 2007,14(6),89-95.

205 西藏地區氣溫、降水及相對濕度的趨勢分析,徐宗學,張玲,黃俊雄,鞏同梁. 氣象,2007,33(7),82-88.

206 SWAT模型研究應用進展, 龐靖鵬, 徐宗學, 劉昌明. 水土保持研究, 2007,14(3),31-35.

207 基于GIS和USLE的非點源污染關鍵區的識別, 龐靖鵬, 徐宗學, 劉昌明,等. 水土保持學報, 2007,21(2),170-174.

208 GABP模型在渭河下游洪水預報中的應用,隋彩虹,徐宗學, 人民黃河,29(4),19-22,2007。

209 梯級-聯算法在多泥沙河流含量中的應用,張志果,徐宗學,趙為民, 水利學報,2007,38(4):448-453.

210 三門峽回水變動區土地利用/土地覆被變化及其景觀格局分析,李景玉,楊勝天,徐宗學,李發鵬. 農業工程學報,2007,23(3):61-68.

211 渭河流域近四十年降水量變化規律及干旱預測,和宛琳,徐宗學, 人民黃河,2007,29(1):36-37.

212 ENSO與山東降水的關系,孟翠玲,徐宗學, 人民黃河,2007,29(1):33-35.

213 梯級-關聯算法原理及其在流量預報中的應用,張志果,徐宗學,鞏同梁, 水科學進展,18(1),114-117,2007。

214 Long-Term Trend and Abrupt Change for Major Climate Variables in the Upper Yellow River Basin 趙芳芳; 徐宗學 ; 黃俊雄 Acta Meteorologica Sinica 2007/02

2006年

215 近40年來西藏高原氣候變化特征分析,徐宗學,鞏同梁,趙芳芳, 亞熱帶資源與環境學報,1(1),24-32,2006。

216 近40年黃河源區氣候要素分布特征及變化趨勢分析,徐宗學,和宛琳, 高原氣象,25(5),906-913,2006。

217 河流生態修復的理論及關鍵技術研究進展,李發鵬,李福林,徐宗學,陳學群, 中國人口資源與環境,16(4),103-107,2006。

218 北京城市熱島效應對氣溫和降雨量的影響,張玲,徐宗學,阮本清, 自然資源學報,21(5),746-754,2006。

219 渭河下游洪水預報的ANN模型與TANK模型對比,隋彩虹,徐宗學, 人民黃河,28(7),21-23, 2006.

220 東北黑土區土壤退化及水土流失研究現狀,李發鵬,李景玉,徐宗學, 水土保持研究, 13(3), 50-54, 2006.

221 人工神經網絡模型在渭河下游洪水預報中的應用,隋彩虹,徐宗學, 水文,26(2):38-42,2006.

222 黃河流域降水分布特征及變化趨勢分析,徐宗學,張楠, 地理研究,25(1):27-34,2006.

223 黃河蘭州以上氣候要素長期變化趨勢和突變特征分析,趙芳芳,徐宗學, 氣象學報,64(2):246-255,2006.

224 北京市降雨量時空分布規律分析,徐宗學,張玲,阮本清, 干旱區地理,29(2):186-192, 2006.

225 渭河流域氣溫與蒸發量時空分布及其變化趨勢分析,和宛琳,徐宗學, 北京師范大學學報(自然科學版),2006,42(1),102-106.

226 渭河流域干旱特征及干旱指數計算方法初探,和宛琳,徐宗學, 氣象,32(1), 24-29, 2006.

227 水利水電的社會政策 洪尚群; 張天柱; 張曉健; 吳曉青; 徐宗學 水利科技與經濟 2006/09

2006年以前的

228 黃河流域近40年蒸發皿蒸發量變化趨勢分析,徐宗學,和宛琳, 水文,25(6),6-11, 2005.

229 黃河流域平均氣溫變化趨勢分析,徐宗學,隋彩虹, 氣象,31(11),7-10, 2005.

230 黃河流域日照時數變化趨勢分析,徐宗學,趙芳芳, 資源科學,27(5), 153-159, 2005.

231 渭河下游河流輸沙需水量計算,宋進喜,劉昌明,徐宗學,李懷恩,楊方社, 地理學報,60(5),717-724,2005.

232 渭河(陜西段)河道生態環境需水量研究 宋進喜; 劉昌明; 徐宗學 人民黃河 2005/11

233 渭河下游河流輸沙需水量計算 宋進喜; 劉昌明; 徐宗學; 李懷恩; 楊方社 地理學報 2005/05

234 全球氣候變化對新疆塔里木河流域水資源的可能性影響 陳亞寧; 徐宗學 中國科學(D輯:地球科學) 2004/11

235 日本の平均気溫、降水量時系列におけるジャンプ及びトレンドに関する研究,徐宗學,竹內邦良,石平博, 水工學論文集,第46巻:121-126,2002

236 洪水風險分析的簇生過程模型,鄧永錄,徐宗學, 中山大學學報,32(1),35-40,1993.

237 洪水頻率分析HSPPC模型應用研究,徐宗學,曾光明, 水科學進展,No.3,10-18,1992.

238 分洪區洪水保險工作初探,徐宗學, 災害學,1,12-18,1991.

239 洪水風險率CSPPN模型初步應用研究,徐宗學,肖煥雄, 水利學報,1,35-41,1991.

240 關于“七五”科技攻關管理中存在的問題,徐宗學, 科技管理研究,3,18-23,1991.

241 灰色動態模型在環境系統分析和預測中的應用,曾光明,徐宗學, 環境科學學報,9(2),156-165,1989.

242 洪水風險分析的更新過程模型及應用,鄧永錄,徐宗學, 水電能源科學,7(3),226-232,1989.

243 略論防洪保險及其計算,徐宗學,施熙燦, 水能技術經濟,1,1-10,1989.

244 廣西龍灘水庫誘發地震環境影響評價,徐宗學,黃乃安,常寶琦, 華南地震,9(2),84-91,1989.

245 洪水風險率HSPPB模型及其應用,徐宗學,鄧永錄, 水力發電學報,1,46-55,1989.

246 洪水風險非齊次Poisson模型研究現狀,徐宗學, 水文,4,59-63,1989.

247 洪水風險率模型Poisson應用分析,李景玉,徐宗學, 數理統計與應用概率,3(4),392-402,1988.

248 洪水風險率CSPPC模型及其應用,徐宗學,葉守澤, 水利學報,9,1-9,1988.

249 水庫誘發地震環境影響評價的原理和方法,徐宗學, 水利水電科技,4,52-61,1988.

250 系統論.信息論.控制論方法及其在水文學中的應用,徐宗學, 水文科技情報,2,31-39,1987.

251 風險率與不確定性問題研究綜述,徐宗學, 水文,2,40-45,1987.

252 熵極大識別(EMI)準則及其應用,徐宗學, 武漢水利水電大學學報,6,60-70,1987.

253 風險率分析與洪水設計,徐宗學, 水文科技情報,1,1-8,1986.

254 從現代科學的特點看科技人才的智能機構,徐宗學,武漢水利水電大學教育科學學報, No.2,36-44,1986.

255 “開拓”二題,徐宗學,武漢水利水電大學教育科學學報, No.1,32-40,1985.

會議論文:

1. 徐宗學; 左德鵬; 唐芳芳, 黃河典型流域水循環對未來氣候變化的響應, 中國水文科技新發展——2012中國水文學術討論會 中國會議 2012-12-10

2. 徐宗學; 左德鵬, 渭河流域藍水綠水資源量多尺度綜合評價, 第二屆全國水資源合理配置與優化調度技術交流研討會 中國會議 2012-07-20

3. 徐宗學; 龐博, 堅持人水和諧理念,科學認識河湖水系連通問題, 河湖水生態水環境專題論壇 中國會議 2011-11-16

4. 占車生; 王會肖; 徐宗學; 李玲, 渭河流域氣候變異和人類活動水文響應定量化研究, 發揮資源科技優勢 保障西部創新發展——中國自然資源學會2011年學術年會 中國會議 2011-07-25

5. 徐華山; 徐宗學; 趙同謙, 濱河濕地地下水與河水響應關系研究, 農業、生態水安全及寒區水科學——第八屆中國水論壇 中國會議 2010-08-02

6. 徐宗學; 劉兆飛, 內陸河流域水循環對氣候變化的響應:以塔里木河源流區為例, 農業、生態水安全及寒區水科學——第八屆中國水論壇 中國會議 2010-08-02

7. 劉星才; 徐宗學; 趙潔; 牛翠娟, 水生態一級分區技術及其在遼河流域的應用示范, 農業、生態水安全及寒區水科學——第八屆中國水論壇 中國會議 2010-08-02

8. 趙潔; 徐宗學; 劉星才, 遼河水生態分區中土地利用的時空差異研究, 農業、生態水安全及寒區水科學——第八屆中國水論壇 中國會議 2010-08-02

9. 徐宗學; 劉瀏; 黃俊雄; 潘婕, SDSM和PRECIS建立太湖流域氣候變化情景的比較分析, 第26屆中國氣象學會年會災害天氣事件的預警、預報及防災減災分會場 中國會議 2009-10-14

10.趙芳芳; 徐宗學; 張櫓; 左德鵬, 黃河上游氣候變異與人類活動的生態水文響應, 2009水資源與可持續發展高層論壇 中國會議 2009-09-22

11.劉星才; 徐宗學; 劉博, 太湖流域SPI時空分布特征研究, 2009水資源與可持續發展高層論壇 中國會議 2009-09-22

12.劉瀏; 徐宗學; 黃俊雄, 氣候變化對太湖西苕溪流域徑流的影響, 2009水資源與可持續發展高層論壇 中國會議 2009-09-22

13.徐宗學,李占玲, 黑河源區徑流模擬與模型不確定性分析, 中國水利學會水資源專業委員會2009學術年會論文集:變化環境下的水資源響應與可持續利用,大連理工大學出版社,2009,148-155。

14.甄婷婷,徐宗學, 基于SWAT模型的盧氏流域蘭水綠水資源量評價, 中國水利學會水資源專業委員會2009學術年會論文集:變化環境下的水資源響應與可持續利用,大連理工大學出版社,2009,200-205。

15.王曉霞; 徐宗學, 城市雨洪模擬模型的研究進展 中國水利學會2008學術年會 中國會議 2008-10

16.劉瀏,徐宗學:北京市未來日平均氣溫變化趨勢分析,第六屆中國水論壇文集:河流開發、保護與水資源可持續利用,中國水利水電出版社,2008,122-128

17.羅睿,徐宗學,程磊:SWAT模型后處理可視化系統的開發及其在三川河流域的應用,第六屆中國水論壇文集:河流開發、保護與水資源可持續利用,中國水利水電出版社,2008,763-779。

18.程磊,徐宗學,羅睿,米艷嬌:渭河流域1980-2000土地利用/覆被時空變化及建模分析,第六屆中國水論壇文集:河流開發、保護與水資源可持續利用,中國水利水電出版社,2008,777-784

19.吳宇丹,徐宗學,占車生:基于SWAT模型的潮河流域徑流模擬,第六屆中國水論壇文集:河流開發、保護與水資源可持續利用,中國水利水電出版社,2008,812-816

20.米艷嬌,徐宗學,劉兆飛:基于MODIS數據和GIS的SRM融雪徑流模型在和田河山區流域的應用研究,第六屆中國水論壇文集:河流開發、保護與水資源可持續利用,中國水利水電出版社,2008,817-823

21.王韶偉,徐宗學:土地利用/土地覆被變化的水文效應——以SWAT模型在涇河流域的應用為例,第五屆中國水論壇文集:環境變化與水安全,中國水利水電出版社,2007,161-166

22.王曉霞,徐宗學,黃俊雄:海河流域降水與徑流變化趨勢分析,第五屆中國水論壇文集:環境變化與水安全,中國水利水電出版社,2007,723-729

23.徐宗學,黃俊雄,趙芳芳:黃河上游蘭州以上氣候變化趨勢及其對生態環境的影響,第三屆黃河國際論壇論文集:流域水資源可持續利用與河流三角洲生態系統的良性維持,黃河水利出版社,第一冊,2007,37-45。

24.李發鵬,徐宗學,李景玉:黃河三角洲地區NDVI與Albedo時空分布特征研究,第三屆黃河國際論壇論文集:流域水資源可持續利用與河流三角洲生態系統的良性維持,黃和水利出版社,第二冊,2007,103-110。

25.劉兆飛,徐宗學 ,鞏同梁。雅江流域降水和流量變化特征分析,水文水資源新技術應用,中國水利學會2006學術年會暨2006年水文學術研討會 山東地圖出版社,2006, 173-179。

26.張玲,徐宗學. 北京市需水量預測的灰色新陳代謝GM(1,1)模型. 2006中國水論壇第四屆學術研討會,鄭州,2006年9月22-24日,中國水利水電出版社,2006.

27.孟翠玲,徐宗學. 山東省近50年來的旱澇時空分布特征. 2006中國水論壇第四屆學術研討會,鄭州,2006年9月22-24日,中國水利水電出版社,2006.

28.張志果,徐宗學. 梯級關聯算法原理及其在水文預報中的應用.2006中國水論壇第四屆學術研討會,鄭州,2006年9月22-24日,中國水利水電出版社,2006.

29.李發鵬,徐宗學. 黃河三角洲地區生態環境需水與生態系統健康研究進展.2006中國水論壇第四屆學術研討會,鄭州,2006年9月22-24日,中國水利水電出版社,2006.

30.徐宗學,和宛琳,王會讓,渭河流域氣象要素時空變化特征及趨勢分析,水與社會經濟發展的相互影響及作用(周孝德,沈冰主編),中國水利水電出版社,2005: 125-133.

31.隋彩虹,徐宗學,基于人工神經網絡的渭河下游洪水預報,水與社會經濟發展的相互影響及作用(周孝德,沈冰主編),中國水利水電出版社,2005: 300-306。

32.宋進喜, 徐宗學, 李懷恩, 劉昌明等. 有關河流生態與環境需水研究的幾個問題探討. 周孝德, 沈冰. 全國第三屆水問題研究學術研究會論文集—水與社會經濟發展的相互影響及作用, 中國水利水電出版社, 2005, 393-399.

33.徐宗學,竹內幫良,石平博,系統動力學模型在黃河流域的應用,水資源綜合評價模型及其在黃河流域的應用(楊大文,楠田哲也編著),中國水利水電出版社,167-179,2004。

34.徐宗學:分布式水文模型與GIS技術在水資源綜合管理中的應用,中國水文科學與技術研究進展(張建云主編),河海大學出版社,224-229,2004.

35.李景玉; 徐宗學 分布式水文模型在渭河流域中的應用 , 中國科協第五屆青年學術年會 中國會議 2004

36.竹內邦良,徐宗學,石平 博,馬龍 純:從全球視角研究黃河,中國水利水電科學研究院學術年會文集,北京,2002.9, 1-13.

37.徐宗學,竹內邦良,石平博:日本における降水量の長期的変動傾向の時空分布特性に関する考察,日本水文・水資源學會2002年研究発表會要旨集,盛岡市,日本,2002.8

38.徐宗學,竹內邦良,石平博:黃河流域における水供給リスク解析。第六回水資源に関するシンポジウム。東京,2002.8.

39.徐宗學,李景玉:黃河流域水資源系統動力學模型及其應用,科技前沿(馮建力,任福繼主編),中國科學技術出版社,北京,2002.

40.徐宗學、竹內邦良、石平 博、張祥偉:黃河における水需給SDモデルの構築, 日本水文・水資源學會2001年研究発表會要旨集, 210-211, 甲府市, 日本, 2001.8.

41.徐宗學,水資源工程效益投資分析中風險率與不確定性的處理方法,水資源研究,1985, 1, 42-50.

報紙文章:

1. 徐宗學,水文模型的現在與未來,中國水利周報,2009年11月19日,第329期。

2. 徐宗學,李發鵬:走近非洲水系列之十九:干燥少雨的索馬里,中國水利報/2009年5月28日/第306期

3. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十八:密林中的喀麥隆共和國,中國水利報/2009年4月23日/第301期

4. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十七:水系發達的尼日利亞聯邦共和國,中國水利報/2009年4月16日/第300期

5. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十六:南非正在進行的水資源管理體制改革,中國水利報/2009年3月19日/第296期

6. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十五:南非水資源管理體制,中國水利報/2009年3月12日/第295期

7. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十四:南非水資源概況,中國水利報/2009年2月27日/第293期

8. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十三:埃及水資源開發的決定性因素,中國水利報/2009年1月22日/第289期

9. 徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十二:埃及水資源的集中統一管理,中國水利報/2008年11月20日/第281期

10.徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十一:埃及完善水資源政策解決供需矛盾,中國水利報/2008年10月23日/第277期

11.徐宗學,張志果:走近非洲水系列之十:埃及水資源開發利用狀況,中國水利報/2008年9月11日/第272期

12.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之九:管理不善加劇水資源危機,中國水利報/2008年9月4日/第271期

13.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之八:非洲的水電資源開發,中國水利報/2008年8月28日/第270期

14.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之七:非洲水資源供求與利用,中國水利報/2008年7月10日/第263期

15.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之六:塞內加爾的母親河-塞內加爾河,中國水利報/2008年6月19日/第260期

16.徐宗學,王韶偉:走近非洲水系列之五:尼日爾河水資源綜合開發利用,中國水利報/2008年5月1日/第256期

17.徐宗學,王韶偉:走近非洲水系列之四:千變萬化的尼日爾河,中國水利報/2008年4月24日/第255期

18.徐宗學,王韶偉:走近非洲水系列之三:支流眾多的尼日爾河,中國水利報/2008年4月10日/第253期

19.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之二:神秘的剛果河,中國水利報/2008年4月3日/第252期

20.徐宗學,孟翠玲:走近非洲水系列之一:暢游尼羅河,中國水利報/2008年3月13日/第249期

21. 徐宗學 ,從全流域的角度看待河流開發和保護,中國水利報/2008年11月6日/第279期

22. 徐宗學 :節流優先,開源與節流并重,中國水利報/2007年10月25日/第230期

23.劉昌明,徐宗學. 新水文化:持續、平等、民主的水資源管理目標,中國水利報/2006年11月16日/第004版.