韋本輝,二級研究員,男,漢族,中共黨員,1954年10月生,廣西北流市人, 廣西農業科學院——粉壟耕作與栽培專家、“粉壟農業”戰略專家、著名薯類專家,廣西農業科學院在崗二級研究員,農耕新方法“粉壟技木”和“粉壟耕作機械”發明人,國家淮山藥研究首席專家、國家木薯崗位科學家,農業部薯類專家指導組成員。獲國家科技進步二等獎1項,中華神龍科技進步獎二等獎1項,廣西科技進步一等獎1項,二等獎4項,三等獎6項。發明專利授權15項,審定淮山、木薯等新品種26個,出版專著10部,發表論文170多篇。獲國務院特殊津貼專家、全國優秀科技工作者、廣西壯族自治區優秀專家、廣西有突出貢獻科技人員等榮譽。2019年6月、8月被《人民日報》、《光明日報》新聞要版、頭版分別報道稱為“這位教授像農民”、“農業科學家”,《科學新聞》雜志譽為“農學家”。2019年被廣西推薦為中國工程院院士候選人。

韋本輝,二級研究員,男,漢族,中共黨員,1954年10月生,廣西北流市人, 廣西農業科學院——粉壟耕作與栽培專家、“粉壟農業”戰略專家、著名薯類專家,廣西農業科學院在崗二級研究員,農耕新方法“粉壟技木”和“粉壟耕作機械”發明人,國家淮山藥研究首席專家、國家木薯崗位科學家,農業部薯類專家指導組成員。獲國家科技進步二等獎1項,中華神龍科技進步獎二等獎1項,廣西科技進步一等獎1項,二等獎4項,三等獎6項。發明專利授權15項,審定淮山、木薯等新品種26個,出版專著10部,發表論文170多篇。獲國務院特殊津貼專家、全國優秀科技工作者、廣西壯族自治區優秀專家、廣西有突出貢獻科技人員等榮譽。2019年6月、8月被《人民日報》、《光明日報》新聞要版、頭版分別報道稱為“這位教授像農民”、“農業科學家”,《科學新聞》雜志譽為“農學家”。2019年被廣西推薦為中國工程院院士候選人。

1978年8月廣西大學農學專業畢業。1978年至今在廣西農業科學院工作。2001年12月獲研究員職稱,2012年晉升為廣西首批二級研究員。1990-2010年先后擔任廣西農業科學院科技情報研究所副所長、副書記,廣西農業科學院計劃財務處處長、院辦公室主任、院長助理兼開發辦主任、院長助理兼科技處處長,廣西農業科學院經濟作物研究所所長、書記、廣西農業科學院學術委員會委員等職。

從事《廣西農業科學》期刊編輯、軟科學研究和甘蔗、淮山、木薯、馬鈴薯、紅薯育種和栽培技術與粉壟農耕新方法等研究。先后主持國家公益性行業科研專項、國家科技支撐、國家“948“、國家木薯產業技術體系、國家自然科學基金、廣西科技攻關、廣西創新驅動重大專項等農業科研項目60余項。主持研究成功的“粉壟技術”增產提質保水,發表“粉壟定律”、“粉壟理論”、“粉壟大科學”等重要學術觀點,提出國家推行“粉壟農業”挖掘新增 4億人口食物等“41635”潛能建議,在國內外產生較大影響,目前發明具有知識產權并具粉壟農機核心共性關鍵技術的“立式空心鉆頭”“立式半空心鉆頭”等粉壟耕具。

主持育成新品種26個。其中桂淮2號、桂淮5號、桂淮6號、桂淮7號、桂淮10號、桂淮11號、桂毛薯1號等淮山新品種7個,桂淮7號、桂淮6號、桂淮2號等多個品種已成為長江以南地區主栽品種;桂經薯1號、桂經薯3號、桂經薯4號等紅薯新品種5個,為“弱感光型”品種,適于南方無霜地區“冬種春(夏)收”、“秋種冬收”;桂木薯1號、2號、3號、4號、5號等木薯新品種5個,廣西率先有性雜交育成,為亞熱帶木薯有性雜交育種零的突破;中薯3號、大西洋、費烏瑞它等馬鈴薯新品種3個。

作為國家淮山藥研究首席專家,發明淮山藥“定向結薯”栽培方法、淮山藥“冬種夏收”栽培方法;提出淮山藥品種“南薯北移、北種西擴”策略,加速了全國淮山藥產業發展。

1998年負責從臺灣規模引進甘蔗新品種“新臺糖22號”,成廣西甘蔗當家品種,曾占廣西甘蔗面積70%以上,至今累計推廣1億畝以上。

在《中國農業科學》、《食品科學》、《植物生理學通訊》、《亞州農業研究》等專業刊物上發表《粉壟栽培甘蔗試驗增產效果》、《粉壟栽培對水稻產量和品質的影響》、《淮山生食性研究》、《廣西地區引種的多種淮山種質(品種)的某些光合特性檢測》等論文170多篇,其中中文核心刊物50篇。出版《中國粉壟活土增糧生態》等著作10本,其中9本排名第1。

教育及工作經歷:

1978年廣西農學院農學專業畢業。

1978-1992年在廣西農科院從事《廣西農業科學》雜志編輯和科技情報研究。

1990年任廣西農科院科技情報研究所副所長、副書記。

1993年起歷任廣西農科院計財處處長、院辦公室主任、院長助理兼開發辦主任、院長助理兼科技處處長。

2001-2010年任廣西農科院經濟作物研究所所長、書記。

研究方向:

從事《廣西農業科學》期刊編輯、軟科學研究和甘蔗、淮山、木薯、馬鈴薯、紅薯育種和栽培技術與粉壟農耕新方法等研究。

承擔科研項目情況:

先后主持國家公益性行業科研專項、國家科技支撐、國家“948“、國家木薯產業技術體系、國家自然科學基金、廣西科技攻關等農業科研項目60余項。

科研成果:

創建淮山藥等薯類研究學科,主持開展淮山藥、木薯、馬鈴薯和紅薯及粉壟農耕新方法等研究。作為我國淮山藥首席專家,組織全國6省(區)科研單位及高校開展淮山藥研究,取得重要成績;在世界上成功自主發明粉壟農耕新方法,開創農耕革命新時代。

主持承擔國家、國際(美國)和廣西科技項目30余項,已獲科技成果20項,其中已獲國家科技進步二等獎1項,省部級獎12項,廳級獎4項;獲得發明專利3項;出版《中國木薯栽培技術與產業發展》等專著7部,發表論文100多篇。

發明的粉壟農耕新方法,在遼寧、甘肅、湖南等8個省在13種作物上應用比傳統耕作增產10-30%,被中國工程院院士等專家鑒定為省級成果并認定為原創性,部分原創性研究成果在《中國農業科學》等期刊發表論文15篇,撰寫的專著《粉壟栽培 農耕革命》書稿,由中國農業出版社出版。

在廣西本土率先雜交育出淀粉含量30-33%的木薯新品系、淀粉含量30-35%的紅薯雜交新品系、淀粉含量25-27%的淮山新品系各一批。

1998年作為第二完成人引進的甘蔗新品種新臺糖22號,目前已年占廣西甘蔗種植面積1000萬畝上下,新增效益數百億元。

1 一種粉壟暗溝系統設置使土壤淡鹽排鹽增產方法 韋本輝;甘秀芹;周佳;劉斌;韋元波;申章佑;李艷英;勞承英;胡泊 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

2 山坡地經濟林木粉壟耕作方法 韋本輝;甘秀芹;劉斌;勞承英;申章佑;李艷英;韋元波;胡泊;吳延勇;周佳 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

3 草原粉壟聚水豐草耕作法 韋本輝;甘秀芹;勞承英;劉斌;申章佑;李艷英;胡泊;吳延勇;韋元波;周佳 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

4 水稻粉壟生態高效栽培方法 韋本輝;甘秀芹;劉斌;勞承英;申章佑;李艷英;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

5 鹽堿地粉壟淡鹽豐產耕作方法 韋本輝;劉斌;甘秀芹;申章佑;勞承英;李艷英;韋元波;胡泊;吳延勇;周佳 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

6 干旱半干旱地區粉壟深旋儲水保苗促長耕作方法 韋本輝;甘秀芹;劉斌;申章佑;李艷英;勞承英;胡泊;吳延勇;韋元波;周佳 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

7 一種粉壟暗溝系統設置修復被污染土壤方法 韋本輝;周佳;甘秀芹;劉斌;韋元波;申章佑;勞承英;李艷英;胡泊 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2017

8 淮山藥新品種選育和高效栽培技術與應用 韋本輝;甘秀芹;史新敏;韓鎖義;呂軍峰;湯潔;李愛賢;陳保善;申章佑;李艷英 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2016

9 桂經薯6號 韋本輝;甘秀芹;李艷英;劉斌;申章佑;胡泊;周佳;勞承英;周靈芝;寧秀呈;陸柳英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2016

10 桂經薯7號 韋本輝;甘秀芹;劉斌;申章佑;李艷英;寧秀呈;胡泊;周佳;周靈芝;勞承英;陸柳英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2016

11 桂毛薯1號 韋本輝;劉斌;甘秀芹;胡泊;李艷英;申章佑;寧秀呈;周佳;勞承英;周靈芝;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

12 桂淮10號 韋本輝;甘秀芹;劉斌;李艷英;胡泊;申章佑;寧秀呈;周靈芝;周佳;勞承英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

13 桂淮11號 韋本輝;甘秀芹;寧秀呈;申章佑;李艷英;陸柳英;劉斌;胡泊;吳延勇;勞承英;周佳;周靈芝 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

14 桂經薯3號 韋本輝;甘秀芹;劉斌;寧秀呈;申章佑;李艷英;胡泊;陸柳英;吳延勇;周佳;周靈芝;勞承英 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

15 桂經薯4號 甘秀芹;韋本輝;寧秀呈;劉斌;李艷英;申章佑;胡泊;吳延勇;周佳;周靈芝;勞承英;陸柳英 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

16 旋磨式深耕粉壟多功能機械技術中試 李桂東;李深文;韋本輝;甘秀芹;梁惠瓊;李麗萍;李標;林露;黃強;馬朝西;賴旭森 廣西五豐機械有限公司 2015

17 桂木薯1號 韋本輝;劉斌;勞承英;甘秀芹;寧秀呈;申章佑;李艷英;周佳;周靈芝;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

18 桂木薯2號 韋本輝;劉斌;陸柳英;申章佑;甘秀芹;寧秀呈;李艷英;周靈芝;周佳;勞承英;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

19 桂木薯3號 韋本輝;申章佑;甘秀芹;劉斌;寧秀呈;李艷英;勞承英;周佳;周靈芝;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

20 桂木薯4號 韋本輝;劉斌;周佳;申章佑;李艷英;周靈芝;寧秀呈;勞承英;胡泊;甘秀芹;陸柳英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

21 桂木薯5號 甘秀芹;韋本輝;胡泊;劉斌;寧秀呈;李艷英;申章佑;周佳;勞承英;周靈芝;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

22 桂淮12號 韋本輝;甘秀芹;周佳;劉斌;勞承英;寧秀呈;申章佑;李艷英;周靈芝;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

23 桂淮13號 韋本輝;申章佑;劉斌;胡泊;甘秀芹;寧秀呈;李艷英;周佳;周靈芝;勞承英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

24 桂淮14號 劉斌;韋本輝;甘秀芹;周靈芝;寧秀呈;李艷英;周佳;胡泊;申章佑;勞承英;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

25 桂淮15號 韋本輝;李艷英;勞承英;劉斌;甘秀芹;寧秀呈;申章佑;周佳;周靈芝;胡泊;吳延勇 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2015

26 淮山種質資源收集利用及高效栽培技術綜合研究與應用 韋本輝;甘秀芹;陳保善;何龍飛;劉斌;曾濤;蔡健和;李艷英;申章佑;蒙嬌榮;何彰杰;寧秀呈;陸柳英;胡泊;曾憲儒;朱桂寧;劉志明;李麗淑;覃維治;韋民政 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2014

27 弱感光型紅薯新品種選育及其一年兩(三)熟應用研究 韋本輝;甘秀芹;劉斌;申章佑;季志仙;胡泊;李艷英;寧秀呈;陸柳英;吳延勇;覃維治;李麗淑;唐秀樺;何虎翼;韋民政;何海旺;莫潤秀;韋威旭 廣西農業科學院經濟作物研究所 2013

28 桂能紅1號 唐秀樺;韋本輝;鄭虛;熊軍;韋民政;覃維治;甘秀芹;閆海鋒;李韋柳;許娟;唐洲萍 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2013

29 農耕新方法粉壟及其應用研究 韋本輝;甘秀芹;陳保善;劉斌;申章佑;陸柳英;俞健;胡泊;李深文;寧秀呈;韋廣潑;梁耀懋;吳延勇;李艷英;何彰杰 廣西農業科學院經濟作物研究所 2012

30 木薯綜合配套節本高效栽培技術集成研究與示范 韋本輝;甘秀芹;田益農;陸柳英;馮斗;周曉;陳明育;葉權;梅永剛;寧秀呈;黃強;盤歡;黃建專;禤維言;羅興錄;何龍飛;周鳳玨;楊美純;王峰;許宏偉 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2011

31 亞熱帶主要農作物抗寒害凍害技術集成研究與應用 李楊瑞;何紅;楊麗濤;譚宏偉;方鋒學;楊榮仲;田益農;彭宏祥;牟海飛;何新華;陳趕林;胡春錦;羅興錄;李朝生;史長興;韋本輝;朱建華;韋昌聯;周曉;王勝發 廣西壯族自治區農業科學院 2010

32 廣西“姜三七”的人工馴化與高產栽培技術研究 韋本輝;譚冠寧;李麗淑;王暉;何海旺 廣西壯族自治區農業科學院經濟作物研究所 2010

33 桂淮2號等淮山系列新品種選育及定向結薯栽培綜合技術研究 韋本輝;韋威泰;甘秀芹;寧秀呈;覃維治;唐榮華;江覃德;龐華莒;黃永清;何海旺 廣西農業科學院經濟作物研究所 2005

34 春大豆品種桂旱二號的選育及應用 徐昌;陳懷珠;楊守臻;孫祖東;韋本輝;鄭虛;蘭軍群;李初英 廣西農業科學院經濟作物研究所 2005

35 廣西現代農業園區的評價指標研究 邵法煥;梁賢;范小俊;于平福;呂玲麗;韋本輝;王淑萍;許成才;劉凱龍 廣西大學 2004

36 春大豆品種桂早二號的選育及應用 徐昌;陳懷珠;楊守臻;孫祖東;韋本輝;鄭虛;蘭軍群;李初英 廣西農業科學院經濟作物研究所 2004

37 廣西冬種馬鈴薯新品種篩選和春夏繁種技術研究 韋本輝;韋威泰;江覃德;甘秀芹;龐華莒;唐榮華;寧秀呈;何新民;金黎平;覃維治;韋昌聯;崔日燦;吳盛導;黃建新;韋仁蕩;梁忠華;何海旺 廣西農業科學院經濟作物研究所 2004

38 廣西科研機構法制化管理的研究 韋本輝;覃澤林;陳伯倫;鄧堅 廣西農業科學院科技處 2004

39 木薯良種“桂經引983號”擴繁與示范 韋本輝;符征榮;寧秀呈;韋昌聯;陳作軍;陳明 廣西農業科學院經濟作物研究所 2002

40 廣西100萬畝甘蔗良種良法配套栽培技術開發研究 陽明劍;韋本輝;韋美初;朱秋珍;梁敬秋;王助引;林影 廣西農業科學院 2000

41 廣西大豆新品種選育及引進研究 韋本輝;孫祖東;程偉東;徐昌;楊示英;莫濺友;陳淵;陳懷珠;楊守臻;梁江;羅毓喜;郭堂勛;王助引;梁漢超;吳漢林;蘇琦 廣西農業科學院 2000

42 廣西水果發展戰略及規劃研究 劉榮光;陳國琨;韋饒詒;彭宏祥;鄧堅;蘇偉強;晉中良;劉安阜;徐長娣;韋本輝;鄧玨 廣西農業科學院園藝研究所 2000

粉壟作出的歷史性科學貢獻:

粉壟技術,可謂是人類歷史上最高境界的“自然養人、人與自然和諧”的技術,使不可能變成了可能,作出多方面的歷史性科學貢獻:

1、實現加深撬松地球表層土壤--顛覆傳統,鉆頭立旋橫切碎土、超深耕深松、不亂土層、一次性完成整地任務;

2、實現“六增用”自然資源--人類尚未完全利用的自然資源,如犁底層土壤、鹽堿地、天然降水、太陽光能、空氣氧氣、土壤微生物等得以倍數或大幅增加利用;

3、實現“五減輕”的人與自然和諧共生--在一定程度上減輕洪澇、干旱、高溫、低溫及氣候變暖等自然災害;

4、獲得豐厚自然恩賜--1畝地提升到1.2~1.5畝產出量,低產田變成中產田、中產田變成高產田、高產田更高產,鹽堿地變成良田。

5、退化草原生態修復--利用不傷植被的間隔粉壟底耕(遁耕)貯水生態豐草技術,1畝退化草原地提升到1.5~2畝的產出量,既生態又增加肉奶食物來源。

發明公開:![]()

[1]韋本輝,張憲,韋元波,寧秀呈,宋麗梅. 一種無耕軸粉壟耕具[P]. CN110839356A,2020-02-28.

[2]韋本輝,韋元波,張憲,寧秀呈,宋麗梅. 一種無螺盤立旋粉壟耕具[P]. CN110839357A,2020-02-28.

[3]韋本輝,周佳,申章佑,甘秀芹,周靈芝,劉斌,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇,韋元波. 利用越冬宿根甘蔗地套種淮山藥的種植方法[P]. CN106961947B,2020-02-21.

[4]韋本輝,申章佑,周佳,甘秀芹,周靈芝,李艷英,勞承英,劉斌,胡泊,吳延勇,韋元波. 淮山藥縱帶定向冬種夏收種植方法[P]. CN106982625B,2020-02-18.

[5]勞承英,韋本輝,周靈芝,周佳,申章佑,李艷英,胡泊. 一種快速收獲袋料種植淮山薯條的方法[P]. CN109744115A,2019-05-14.

[6]張勇,韓鎖義,韋本輝,郭漢清,許國平. 一種粉壟耕作下防風蝕的方法[P]. CN109565996A,2019-04-05.

[7]韋本輝,張憲,周靈芝,周佳,韋元波,李艷英,申章佑,勞承英,胡泊. 旱地宿根甘蔗底層松土貯水豐產耕作方法[P]. CN109362257A,2019-02-22.

[8]韋本輝,張憲,韋元波,楊震. 草原底層粉壟松土聚水豐草生態方法[P]. CN109348750A,2019-02-19.

[9]韋本輝,申章佑,張憲,周靈芝,周佳,韋元波,勞承英,李艷英,胡泊. 稻田底層粉壟碎土耕作與生態栽培方法[P]. CN109348751A,2019-02-19.

[10]韋本輝,周靈芝,周佳,韋元波,張憲,申章佑,勞承英,李艷英,胡泊. 旱地底層粉壟碎土貯水豐產保護性耕作方法[P]. CN109348752A,2019-02-19.

[11]韋本輝,張憲,周佳,周靈芝,申章佑,勞承英,韋元波,李艷英,胡泊. 草坪粉壟底層碎土貯水豐草生態方法[P]. CN109348771A,2019-02-19.

[12]韋元波,李深文,韋本輝,李麗萍. 一種液壓深旋耕粉壟機[P]. CN104255090B,2019-01-11.

[13]申章佑,周靈芝,勞承英,周佳,韋本輝,甘秀芹,李艷英,胡泊. 一種可移動木薯種莖越冬儲藏控制箱[P]. CN208199355U,2018-12-07.

[14]申章佑,韋本輝,周佳,周靈芝,李艷英,勞承英,胡泊. 一種適于庭院種植淮山的裝置[P]. CN208191495U,2018-12-07.

[15]韋本輝,申章佑,張憲,周靈芝,周佳,韋元波,勞承英,李艷英,胡泊. 粉壟修復凈化旱地土壤殘留有害物質的方法[P]. CN108650917A,2018-10-16.

[16]韋本輝,周佳,張憲,申章佑,周靈芝,韋元波,勞承英,李艷英,胡泊. 粉壟修復凈化稻田土壤殘留有害物質的方法[P]. CN108551794A,2018-09-21.

[17]韋本輝,周靈芝,周佳,申章佑,勞承英,李艷英,胡泊,張憲,韋元波. 粉壟馬鈴薯整薯播種分枝壓苗栽培方法[P]. CN108496731A,2018-09-07.

[18]韋本輝,申章佑,周佳,張憲,周靈芝,韋元波,勞承英,李艷英,胡泊. 旱地粉壟雨養高效種植甘蔗方法[P]. CN108496738A,2018-09-07.

[19]韋本輝. 一種粉壟快速改良重度鹽堿地的方法[P]. CN107624293A,2018-01-26.

[20]韋本輝,申章佑,周佳,甘秀芹,周靈芝,李艷英,勞承英,劉斌,胡泊,吳延勇,韋元波. 淮山藥縱帶定向冬種夏收種植方法[P]. CN106982625A,2017-07-28.

[21]韋本輝,周佳,申章佑,甘秀芹,周靈芝,劉斌,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇,韋元波. 利用越冬宿根甘蔗地套種淮山藥的種植方法[P]. CN106961947A,2017-07-21.

[22]韋本輝,申章佑,周佳,甘秀芹,劉斌,周靈芝,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇,韋元波. 一種淮山藥種薯定時破眠方法[P]. CN106941807A,2017-07-14.

[23]韋本輝,周佳,申章佑,甘秀芹,周靈芝,劉斌,勞承英,胡泊,李艷英,韋元波,吳延勇. 一種淮山縱條帶定向結薯栽培方法[P]. CN106797781A,2017-06-06.

[24]韋本輝,李艷英,胡泊,周靈芝,周佳,勞承英,劉斌,甘秀芹,申章佑,韋元波,吳延勇. 庭院陽臺淮山定向結薯設施化種植方法[P]. CN106665075A,2017-05-17.

[25]韋本輝,申章佑,勞承英,劉斌,甘秀芹,周靈芝,李艷英,胡泊,周佳,韋元波,吳延勇. 淮山橫底帶松土定向結薯栽培方法[P]. CN106508414A,2017-03-22.

[26]韋本輝,甘秀芹,周佳,周靈芝,勞承英,申章佑,劉斌,李艷英,韋元波,胡泊,吳延勇. 淮山粉壟定向結薯的生態種植方法[P]. CN105850440A,2016-08-17.

[27]韋本輝,甘秀芹,周佳,勞承英,申章佑,劉斌,李艷英,周靈芝,韋元波,胡泊,吳延勇. 淮山粉壟袋料的種植方法[P]. CN105815095A,2016-08-03.

[28]韋本輝,甘秀芹,周佳,申章佑,周靈芝,劉斌,李艷英,胡泊,勞承英,寧秀呈,吳延勇. 機械化開槽淮山藥定向袋料結薯的種植方法[P]. CN105660091A,2016-06-15.

[29]韋本輝,申章佑,周佳,甘秀芹,劉斌,周靈芝,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇,韋元波. 淮山免耕生態栽培方法[P]. CN105379526A,2016-03-09.

[30]韋本輝,甘秀芹,周佳,劉斌,周靈芝,申章佑,李艷英,胡泊,勞承英,吳延勇. 水稻粉壟干土擺秧生態栽培方法[P]. CN104756731A,2015-07-08.

[31]聶勝委,張玉亭,張新友,湯豐收,黃紹敏,何寧,張巧萍,張水清,韋本輝. 種植小麥土壤的立式旋耕處理方法[P]. CN104604388A,2015-05-13.

[32]韋本輝,周佳,甘秀芹,劉斌,韋元波,申章佑,勞承英,李艷英,胡泊. 一種粉壟暗溝系統設置修復被污染土壤方法[P]. CN104550219A,2015-04-29.

[33]韋本輝,甘秀芹,劉斌,周佳,申章佑,李艷英,勞承英,胡泊,寧秀呈. 一種亞熱帶地區促進木薯開花雜交育種方法[P]. CN104542254A,2015-04-29.

[34]韋本輝,甘秀芹,周佳,劉斌,韋元波,申章佑,李艷英,勞承英,胡泊. 一種粉壟暗溝系統設置使土壤淡鹽排鹽增產方法[P]. CN104541641A,2015-04-29.

[35]韋本輝,甘秀芹,劉斌,申章佑,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇,韋元波,周佳. 干旱半干旱地區粉壟深旋儲水保苗促長耕作方法[P]. CN104303635A,2015-01-28.

[36]韋元波,李深文,韋本輝,李麗萍. 一種液壓深旋耕粉壟機[P]. CN104255090A,2015-01-07.

[37]韋本輝,甘秀芹,勞承英,劉斌,申章佑,李艷英,胡泊,吳延勇,韋元波,周佳. 草原粉壟聚水豐草耕作方法[P]. CN104255104A,2015-01-07.

[38]韋本輝,劉斌,甘秀芹,申章佑,勞承英,李艷英,韋元波,胡泊,吳延勇,周佳. 鹽堿地粉壟淡鹽豐產耕作方法[P]. CN104255105A,2015-01-07.

[39]韋本輝,甘秀芹,劉斌,勞承英,申章佑,李艷英,韋元波,胡泊,吳延勇,周佳. 山坡地經濟林木粉壟耕作方法[P]. CN104255106A,2015-01-07.

[40]韋本輝,周佳,甘秀芹,劉斌,申章佑,李艷英,勞承英,胡泊,吳延勇. 水稻粉壟早蘗大穗超高產栽培方法[P]. CN104255358A,2015-01-07.

[41]韋本輝,甘秀芹,劉斌,勞承英,申章佑,李艷英,胡泊,吳延勇. 水稻粉壟生態高效栽培方法[P]. CN104115713A,2014-10-29.

[42]聶勝委,閆穩當,張玉亭,韋本輝,黃紹敏,張水清,張巧萍. 一種立式旋耕機[P]. CN203708766U,2014-07-16.

[43]韋本輝. 淮山山地袋泥栽培法[P]. CN103609290A,2014-03-05.

[44]韋本輝,劉斌,甘秀芹,梁耀懋,陸柳英,申章佑,寧秀呈,韋廣潑,胡泊,吳延勇,李艷英. 水稻粉壟栽培方法[P]. CN102246676A,2011-11-23.

[45]韋本輝,李深文,甘秀芹,韋元波,李麗萍. 旋磨式深耕粉壟多功能機械[P]. CN201898701U,2011-07-20.

[46]韋本輝,李深文,甘秀芹,韋元波,李麗萍. 旋磨式深耕粉壟多功能機械[P]. CN101971723A,2011-02-16.

[47]孫彥君,司振江,韋本輝,黃彥,李芳花,滕云,王柏,王蘭冰,尹鋼吉,孫艷玲. 振動式木薯挖掘起獲機[P]. CN201682788U,2010-12-29.

[48]韋本輝,甘秀芹,俞健,何彰杰,陸柳英,寧秀呈,何虎翼,胡泊,韋廣潑,吳延勇,申章佑,李艷英,莫潤秀. 旱地作物粉壟栽培方法[P]. CN101779537A,2010-07-21.

[49]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,寧秀呈,覃維治. 淮山定向結薯栽培方法[P]. CN1663341,2005-09-07.

論文專著:

![]() 出版專著: 出版《中國粉壟活土增糧生態》、《中國淮山藥栽培》等專著11部。

出版專著: 出版《中國粉壟活土增糧生態》、《中國淮山藥栽培》等專著11部。

1、《中國木薯栽培技術與產業發展》,韋本輝,中國農業出版社,2008年5月。

2、《中國粉壟活土增糧生態》,韋本輝,中國農業出版社,2013年5月。

3、《中國淮山藥栽培》,韋本輝,中國農業出版社,2013年12月。

4、《中國粉壟助力糧食和環境安全》,韋本輝,周佳,甘秀芹,李深文, 劉斌,中國農業出版社 ,2015年9月。

5、《中國綠色高效粉壟農業》 , 韋本輝 等,中國農業出版社,2016年6月。

發表中文期刊論文:

[1]韋本輝, 周靈芝, 周佳, 申章佑, 韋元波, 李艷英, 勞承英, 黃渝嵐, 張憲. 粉壟技術“活土增糧提質保水減災降碳及高效”促進農業發展[J]. 中國高新科技, 2024, (18): 102-105+108.

[2]張文龍, 邵金華, 黃凱, 陳立民, 韋本輝, 黃國勤. 不同耕作方式對廣西旱坡地土壤粒徑分布特征的影響[J]. 江西農業大學學報, 1-13.

[3]張碩, 王松, 張鈺, 張紅霞, 韋本輝, 黃金生, 甘磊. 廣西地區甘蔗粉壟與旋耕耕作方式下土壤孔隙特征變化[J]. 水土保持研究, 2024, 31 (06): 221-229.

[4]周靈芝, 黃渝嵐, 周佳, 勞承英, 申章佑, 李艷英, 韋本輝, 張憲, 王鋒, 李素平. 粉壟耕作與綠肥還田對土壤酶活性和甘蔗產量的影響[J]. 福建農業學報, 2024, 39 (04): 409-417.

[5]黃渝嵐, 劉文君, 李艷英, 周佳, 周靈芝, 勞承英, 李素平, 申章佑, 韋本輝. 木薯田間作不同密度南瓜對作物產量、經濟效益及土地生產力的影響[J]. 作物雜志, 2024, (05): 125-130.

[6]周靈芝, 黃渝嵐, 周佳, 申章佑, 李艷英, 王鋒, 李素平, 張憲, 勞承英, 韋本輝. 粉壟耕作和間作綠肥還田對甘蔗不同生長時期土壤微生物群落功能多樣性的影響[J]. 西南農業學報, 2023, 36 (12): 2640-2650.

[7]勞承英, 黃渝嵐, 李艷英, 周佳, 周靈芝, 韋本輝, 李素平, 申章佑. 木薯/大豆間作行距對作物產量和效益的影響[J]. 南方農業學報, 2023, 54 (07): 2005-2014.

[8]楊麗佩, 韓世健, 韋本輝, 李志剛, 黎瑞玲, 朱水芳, 肖紀銘, 李素麗. 有機肥與粉壟互作對甘蔗光合生理特性及組織細胞結構的影響[J]. 作物雜志, 2024, (01): 148-156.

[9]黃渝嵐, 李艷英, 周佳, 勞承英, 周靈芝, 韋本輝, 李素平, 申章佑. 266份木薯種質資源農藝性狀分析評價[J]. 熱帶作物學報, 2024, 45 (04): 712-721.

[10]勞承英, 黃渝嵐, 李艷英, 周靈芝, 周佳, 韋本輝, 申章佑. 粉壟耕作深度和間作大豆對木薯產量及效益的影響[J]. 江西農業大學學報, 2023, 45 (01): 28-36.

[11]韋本輝. 推廣粉壟技術 端牢中國人飯碗[J]. 中國農村科技, 2023, (02): 68-71.

[12]曾偉聰, 覃東爽, 韓世健, 韋本輝, 李志剛, 李素麗. 粉壟“145”模式在新植蔗上的應用效應及其生理生態基礎[J]. 廣西植物, 2023, 43 (02): 357-367.

[13]劉洪, 韋本輝, 黨柯柯, 彭俊偉, 李建剛, 董元華. 粉壟耕作對甘蔗土壤微生物群落的影響[J]. 熱帶作物學報, 2022, 43 (03): 597-605.

[14]申章佑, 林洪鑫, 李華麗, 周佳, 李艷英, 周靈芝, 勞承英, 韋本輝. 木薯種莖越冬貯藏期間適宜溫、濕度分析[J]. 中國農業大學學報, 2022, 27 (02): 57-65.

[15]周靈芝, 勞承英, 申章佑, 李艷英, 黃渝嵐, 韋本輝, 胡泊, 周佳. 定向栽培連作淮山根際土壤細菌群落的多樣性分析[J]. 西南農業學報, 2021, 34 (08): 1601-1607.

[16]勞承英, 周佳, 周靈芝, 韋本輝, 李艷英, 黃渝嵐, 申章佑. 3個食用木薯品種比較試驗[J]. 湖南農業科學, 2021, (07): 14-16.

[17]甘磊, 張俊, 鄭思文, 韋本輝, 李健, 李帥, 鄧婉珍. 秸稈覆蓋對廣西甘蔗地土壤水分與結構變化的影響[J]. 南方農業學報, 2021, 52 (07): 1745-1752.

[18]黃渝嵐, 龍盛風, 葉興枝, 李艷英, 申章佑, 周佳, 周靈芝, 勞承英, 韋本輝. 木薯在湖北恩施的農藝性狀及產量品質研究[J]. 中國農業科技導報, 2021, 23 (09): 46-55.

[19]李艷英, 韋本輝, 嚴華兵, 韋民政, 劉官陽, 申章佑, 甘秀芹, 周靈芝, 覃夏燕, 覃維治. 廣西淮山產業現狀分析及其發展建議[J]. 南方農業學報, 2021, 52 (06): 1485-1491.

[20]韋本輝. 甘蔗粉壟“145”技術體系的構建與應用探討[J]. 甘蔗糖業, 2021, 50 (03): 1-4.

[21]勞承英, 申章佑, 李艷英, 韋本輝, 周靈芝, 周佳, 胡泊, 黃渝嵐. 基于高通量測序技術分析不同耕作方式下水稻根際土壤真菌多樣性[J]. 熱帶作物學報, 2021, 42 (09): 2717-2726.

[22]申章佑, 李艷英, 周佳, 勞承英, 周靈芝, 韋本輝, 黃潔, 魏云霞. 粉壟耕作下減施肥料對木薯產量品質的影響初探[J]. 中國土壤與肥料, 2022, (02): 99-105.

[23]楊慰賢, 覃鋒燕, 劉彥汝, 韓笑, 周佳, 韋茂貴, 申章佑, 韋本輝. 粉壟耕作與氮肥減施對木薯地土壤溫室氣體排放及土壤酶活性的影響[J]. 南方農業學報, 2021, 52 (09): 2426-2437.

[24]李艷英, 勞承英, 周佳, 韋本輝, 周靈芝, 胡泊, 申章佑, 黃渝嵐. 不同種莖長度對木薯產量和品質的影響[J]. 西南農業學報, 2021, 34 (03): 514-519.

[25]陳仕林, 蒙炎成, 胡鈞銘, 俞月鳳, 李婷婷, 張俊輝, 陳淵, 韋本輝, 韋翔華. 秸稈覆蓋對粉壟蔗田土壤有機碳及CO2排放的影響[J]. 南方農業學報, 2021, 52 (02): 307-316.

[26]李浩, 黃金玲, 李志剛, 韋本輝, 陳曉茹, 韓世健, 梁曉瑩, 李素麗. 粉壟耕作提高土壤養分有效性并促進甘蔗維管組織發育和養分吸收[J]. 植物營養與肥料學報, 2021, 27 (02): 204-214.

[27]黃俞銘, 羅維鋼, 胡鈞銘, 韋翔華, 黃嘉琪, 陳仕林, 蒙炎成, 俞月鳳, 李婷婷, 張俊輝, 周慧蓉, 黃忠華, 韋本輝, 陳淵. 保護地蔗田對土壤優先流與根系生物量及產量品質的影響[J]. 廣西植物, 2022, 42 (11): 1854-1864.

[28]李浩, 韋本輝, 黃金玲, 李志剛, 王令強, 梁曉瑩, 李素麗. 粉壟對甘蔗根系結構發育及呼吸代謝相關酶活性的影響[J]. 中國農業科學, 2021, 54 (03): 522-532.

[29]勞承英, 申章佑, 周靈芝, 韋本輝, 李艷英, 胡泊, 黃渝嵐, 周佳. 基于高通量測序的淮山根際土壤真菌多樣性分析[J]. 西南農業學報, 2021, 34 (01): 71-76.

[30]鄭佳舜, 陳仕林, 胡鈞銘, 王瑾, 李婷婷, 楊任翔, 俞月鳳, 張俊輝, 韋本輝, 韋翔華, 蔣代華. 粉壟耕作對黏性紅壤團聚體穩定性的影響評估[J]. 土壤通報, 2020, 51 (06): 1394-1402.

[31]王奇, 朱艷春, 申章佑, 周佳, 尹昌喜, 韋本輝. 粉壟耕作對甘蔗根系生長及氮素吸收利用的調控作用[J]. 南方農業學報, 2020, 51 (11): 2674-2681.

[32]周佳, 周靈芝, 勞承英, 申章佑, 李艷英, 胡泊, 黃渝嵐, 韋本輝. 短期不同耕作方式對水稻根際土壤細菌群落結構多樣性的影響[J]. 南方農業學報, 2020, 51 (10): 2401-2411.

[33]勞承英, 韋本輝, 周靈芝, 申章佑, 李艷英, 胡泊, 黃渝嵐, 周佳. 袋料種植淮山藥根際土壤細菌多樣性的高通量測序分析[J]. 南方農業學報, 2020, 51 (10): 2367-2373.

[34]韋本輝, 申章佑, 周佳, 周靈芝, 胡泊, 張憲. 粉壟耕作改良鹽堿地效果及機理[J]. 土壤, 2020, 52 (04): 699-703.

[35]李素麗, 黃金玲, 韋本輝, 梁曉瑩, 陸睿杰, 王令強, 李志剛. 粉壟耕作對甘蔗光合生理特性及產量品質的影響[J]. 熱帶作物學報, 2021, 42 (03): 726-731.

[36]韋本輝. “粉壟定律”的確立及其科學意義初探[J]. 安徽農業科學, 2020, 48 (12): 1-4+8.

[37]蔣發輝, 高磊, 韋本輝, 李錄久, 彭新華. 粉壟耕作對紅壤理化性質及紅薯產量的影響[J]. 土壤, 2020, 52 (03): 588-596.

[38]胡朝霞, 米瑪次仁, 擁嘎, 查斯, 白德朗, 黃安平, 韋本輝, 譚炎寧. 粉壟減肥栽培對春青稞山青9號生長和產量的影響[J]. 湖南農業科學, 2020, (05): 21-25.

[39]李素麗, 梁曉瑩, 韋本輝, 黃金玲, 李志剛, 陸睿杰, 雷志宇. 有機肥對粉壟蔗地土壤養分及甘蔗產量品質的影響[J]. 廣西植物, 2021, 41 (09): 1509-1515.

[40]黎佐生, 蔣代華, 韋本輝. 粉壟耕作對宿根蔗地根際微生物及酶活性的影響[J]. 新農業, 2020, (07): 45-47.

[41]王世佳, 韋本輝, 申章佑, 余豐源, 史鼎鼎, 蔣代華. 粉壟耕作對農田砂姜黑土土壤結構的影響[J]. 安徽農業科學, 2019, 47 (20): 76-79+96.

[42]王世佳, 蔣代華, 朱文國, 張蓉蓉, 李軍偉, 韋本輝. 粉壟耕作對農田赤紅壤團聚體結構的影響[J]. 土壤學報, 2020, 57 (02): 326-335.

[43]王奇, 陳培賽, 周佳, 周靈芝, 勞承英, 尹昌喜, 韋本輝. 粉壟耕作對甘蔗農藝性狀及產量的影響[J]. 江蘇農業科學, 2019, 47 (04): 65-68.

[44]李清明, 舒青青, 夏磊, 郭時印, 蘇小軍, 熊興耀, 王鋒, 韋本輝. 淮山全粉-小麥粉混粉特性及其對餅干品質的影響[J]. 核農學報, 2018, 32 (09): 1766-1771.

[45]趙小梅, 李清明, 蘇小軍, 郭時印, 熊興耀, 譚興和, 韋本輝. 桂淮系列淮山淀粉結構研究[J]. 中國糧油學報, 2018, 33 (07): 58-64.

[46]胡鈞銘, 陳勝男, 韋翔華, 夏旭, 韋本輝. 耕作對健康耕層結構的影響及發展趨勢[J]. 農業資源與環境學報, 2018, 35 (02): 95-103.

[47]李清明, 舒青青, 夏磊, 李燕, 蘇小軍, 王鋒, 熊興耀, 韋本輝. 不同品種淮山全粉的理化性質比較分析[J]. 現代食品科技, 2018, 34 (04): 23-29.

[48]韋本輝, 申章佑, 周佳, 甘秀芹, 勞承英, 周靈芝, 劉斌, 胡泊, 李艷英. 粉壟改造利用鹽堿地效果初探(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (12): 2396-2400.

[49]韋本輝, 申章佑, 周佳, 周靈芝, 李艷英, 勞承英, 甘秀芹, 胡泊, 韋元波. 論粉壟“大科學”在人與自然共生中的作用與潛能(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (12): 2303-2308+2311.

[50]韋本輝, 甘秀芹, 李艷英, 申章佑, 周靈芝, 周佳, 劉斌, 勞承英, 胡泊. 稻田粉壟一次持續7年對土壤性狀和水稻產量品質的影響(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (12): 2365-2371.

[51]韋本輝. 粉壟綠色高效現代農業及其應用前景(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (12): 2658-2663+2666.

[52]甘秀芹, 周靈芝, 劉斌, 周佳, 李艷英, 申章佑, 吳延勇, 韋本輝. 粉壟栽培水稻減施化肥的產量及經濟效益[J]. 湖南農業科學, 2017, (11): 17-20+24.

[53]韋本輝. 中國發明第四套農耕方法“粉壟”(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (11): 2045-2048+2052.

[54]韋本輝, 申章佑, 周佳, 甘秀芹, 勞承英, 周靈芝, 劉斌, 胡泊, 李艷英. 粉壟改造利用鹽堿地效果初探[J]. 中國農業科技導報, 2017, 19 (10): 107-112.

[55]趙小梅, 李清明, 蘇小軍, 王鋒, 熊興耀, 譚興和, 韋本輝. 桂淮系列淮山淀粉性質的測定[J]. 食品科學, 2018, 39 (18): 48-53.

[56]韋本輝. 粉壟增產提質保水及倍用“天地資源”綠色發展的可能性(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (09): 1631-1637.

[57]張莉, 翟振, 逄博, 李玉義, 王婧, 逄煥成, 韋本輝, 王慶偉, 綦少偉. 深旋松耕改善耕層結構促進馬鈴薯增產[J]. 中國土壤與肥料, 2017, (04): 17-23.

[58]周靈芝, 韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 胡泊, 申章佑, 李艷英, 周佳, 勞承英, 吳延勇. 粉壟耕作對稻谷富硒營養化及重金屬含量的影響[J]. 現代農業科技, 2017, (14): 7-9.

[59]韋本輝. 淮山藥“薯床型”縱帶定向高效栽培[J]. 安徽農業科學, 2017, 45 (14): 22-23.

[60]韋本輝. 淮山藥"薯床型"縱帶定向高效栽培法(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (05): 789-791.

[61]賴洪敏, 林北森, 羅剛, 周文亮, 韋忠, 高華軍, 韋本輝. 粉壟耕作對烤煙生長發育的影響[J]. 浙江農業科學, 2017, 58 (05): 736-738.

[62]周靈芝, 韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 李艷英, 周佳, 勞承英, 胡泊, 吳延勇. 粉壟栽培對甘蔗生長和產量的影響[J]. 安徽農業科學, 2017, 45 (09): 29-31.

[63]趙小梅, 李清明, 蘇小軍, 舒青青, 廖盧艷, 肖瀟, 韋本輝. 淮山藥淀粉糊化及質構特性[J]. 食品工業科技, 2017, 38 (06): 110-115.

[64]翟振, 李玉義, 張莉, 逄博, 逄煥成, 韋本輝, 王慶偉, 綦少偉. 短期深旋松對黃淮海沙姜黑土耕層結構及小麥生長的影響[J]. 應用生態學報, 2017, 28 (04): 1211-1218.

[65]韋本輝. 粉壟活化資源構建綠色農業“3+1”產業體系的探討(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18 (02): 380-384.

[66]劉斌, 甘秀芹, 韋本輝, 周佳, 申章佑, 李艷英, 勞承英, 胡泊, 周靈芝, 吳延勇. 粉壟耕作對南方旱坡木薯種植地水土流失及產量的影響[J]. 西南農業學報, 2016, 29 (12): 2806-2811.

[67]李艷英, 韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 胡泊, 寧秀呈, 勞承英, 周佳, 周靈芝, 吳延勇. 紫甘薯新品種桂經薯3號的選育及其栽培技術[J]. 南方農業學報, 2016, 47 (08): 1268-1272.

[68]韋本輝. 毛薯“桂毛薯1號”的選育及栽培技術[J]. 北方園藝, 2016, (16): 167-168.

[69]韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 李艷英, 勞承英, 周佳, 周靈芝, 胡泊, 寧秀呈, 吳延勇. 桂木薯1號等木薯新品種的選育及栽培技術[J]. 南方農業學報, 2016, 47 (07): 1088-1094.

[70]韋本輝, 申章佑, 甘秀芹, 周佳, 李艷英, 劉斌, 周靈芝, 勞承英, 胡泊. 淮山藥輕簡化免耕生態栽培技術[J]. 中國蔬菜, 2016, (05): 93-94.

[71]韋本輝, 張晗. 韋本輝粉壟栽培技術促進糧食環境安全[J]. 海峽科技與產業, 2016, (04): 153-154.

[72]聶勝委, 張玉亭, 湯豐收, 張巧萍, 何寧, 郭慶, 王洪慶, 韋本輝. 粉壟耕作后效對夏玉米群體微環境的影響[J]. 山西農業科學, 2016, 44 (03): 348-352.

[73]韋本輝. 粉壟助撐糧食和環境安全拓寬生存與發展空間的探討(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2016, 17 (02): 467-470+480.

[74]李艷英, 甘秀芹, 韋本輝, 申章佑, 劉斌, 胡泊, 周佳, 周靈芝, 勞承英. 64份淮山種質資源品質性狀分析[J]. 植物遺傳資源學報, 2016, 17 (02): 246-251.

[75]韋本輝. 粉壟耕作技術對糧食生產和環境安全的影響[J]. 安徽農業科學, 2015, 43 (35): 60-61+64.

[76]韋本輝, 申章佑. 淮山藥免耕生態栽培技術(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2015, 16 (12): 2629-2631.

[77]聶勝委, 張玉亭, 湯豐收, 張巧萍, 何寧, 韋本輝. 粉壟耕作后效對夏玉米生長及產量的影響[J]. 山西農業科學, 2015, 43 (07): 837-839+873.

[78]李艷英, 甘秀芹, 韋本輝, 劉斌, 申章佑, 胡泊, 勞承英, 寧秀呈. 5個淮山品系比較試驗[J]. 廣東農業科學, 2015, 42 (11): 55-58.

[79]申章佑, 韋本輝, 甘秀芹, 寧秀呈, 李艷英, 劉斌, 胡泊. 甘薯新品種桂經薯1號的選育及其栽培要點[J]. 種子, 2015, 34 (03): 101-103.

[80]韋本輝. 水稻粉壟直播高產栽培技術[J]. 農村新技術, 2015, (03): 7-8.

[81]劉斌, 申章佑, 甘秀芹, 韋本輝, 李艷英, 胡泊, 宋勇, 袁展汽, 季志仙, 吳延勇, 勞承英. 中國木薯種莖越冬貯藏區域劃分及其安全貯藏方法(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2015, 16 (02): 330-335.

[82]聶勝委, 張玉亭, 湯豐收, 黃紹敏, 張巧萍, 韋本輝, 張水清, 何寧. 粉壟耕作對潮土冬小麥生長及產量的影響初探[J]. 河南農業科學, 2015, 44 (02): 19-21+43.

[83]聶勝委, 張玉亭, 湯豐收, 何寧, 黃紹敏, 張巧萍, 韋本輝. 粉壟耕作對潮土冬小麥田間群體微環境的影響[J]. 農業資源與環境學報, 2015, 32 (02): 204-208.

[84]覃維治, 韋本輝, 甘秀芹, 韋民政, 唐秀樺. 淮山藥種質資源主要農藝性狀遺傳多樣性分析[J]. 南方農業學報, 2014, 45 (10): 1726-1733.

[85]韋本輝. 水稻粉壟直播高產栽培技術[J]. 農家之友, 2014, (11): 61-62.

[86]韋本輝. 粉壟“4453”增產提質效應及其利民利國發展潛能[J]. Agricultural Science & Technology, 2014, 15 (10): 1767-1769.

[87]韋本輝. 薯類作物粉壟栽培技術[J]. 農家之友, 2014, (10): 54.

[88]韋本輝. 粉壟“4453”增產提質效應及其利民利國發展潛能[J]. 安徽農業科學, 2014, 42 (27): 9302-9303.

[89]韋本輝. 重構耕層可持續增產的“水稻粉壟生態高效栽培法”(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2014, 15 (09): 1526-1529.

[90]甘秀芹, 韋本輝, 劉斌, 申章佑, 勞承英, 李艷英, 胡泊, 吳延勇. 粉壟后第6季稻田土壤變化與水稻產量品質分析[J]. 南方農業學報, 2014, 45 (09): 1603-1607.

[91]韋本輝. 重構耕層可持續增產的“水稻粉壟生態高效栽培法”[J]. 安徽農業科學, 2014, 42 (22): 7345-7347.

[92]韋本輝. 農機化發展要與精耕細作相結合[J]. 中國農村科技, 2014, (04): 4.

[93]劉斌, 申章佑, 甘秀芹, 韋本輝, 李艷英, 胡泊, 宋勇, 袁展汽, 季志仙, 吳延勇, 勞承英. 中國木薯種莖越冬貯藏區域劃分及其安全貯藏方法[J]. 南方農業學報, 2013, 44 (12): 1992-1996.

[94]呂軍峰, 韋本輝, 侯慧芝, 張國平. 農作物粉壟栽培及在旱作農業中的作用[J]. 甘肅農業科技, 2013, (10): 43-44.

[95]申章佑, 韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 李艷英, 胡泊, 吳延勇, 陸柳英. 粉壟栽培水稻經濟效益分析[J]. 廣東農業科學, 2013, 40 (16): 8-10.

[96]胡泊, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 李艷英, 吳延勇, 韋本輝. 粉壟早稻+再生稻畝產稻谷1000公斤種植模式可行性分析[J]. 廣西農學報, 2013, 28 (03): 25-28.

[97]靳曉敏, 杜軍, 沈潤澤, 沈振榮, 解艷玲, 王玉民, 韋本輝. 寧夏引黃灌區粉壟栽培對玉米生長和產量的影響[J]. 農業科學研究, 2013, 34 (01): 50-53.

[98]陸柳英, 嚴華兵, 甘秀芹, 賴大欣, 韋本輝. 木薯單芽扦插快繁技術研究[J]. 熱帶農業科學, 2013, 33 (01): 25-27.

[99]王軍民, 李創珍, 胡碧奎, 何龍飛, 王愛勤, 何海旺, 徐晶, 盧家仕, 韋本輝. 氯吡脲和多效唑配施對山藥塊莖淀粉合成相關酶活性的影響[J]. 湖北農業科學, 2012, 51 (22): 5085-5089.

[100]韋本輝, 劉斌, 甘秀芹, 申章佑, 胡泊, 李艷英, 吳延勇, 陸柳英. 粉壟栽培對水稻產量和品質的影響[J]. 中國農業科學, 2012, 45 (19): 3946-3954.

[101]韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 陳烈臣, 白德朗. 推廣作物粉壟栽培,保障國家糧食安全[J]. 作物研究, 2012, 26 (05): 447-451.

[102]韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑, 胡泊, 陸柳英, 李艷英, 吳延勇, 寧秀呈, 何彰杰. 淮山藥新品種“桂淮7號”的選育及栽培要點[J]. 南方農業學報, 2012, 43 (06): 764-766.

[103]韋本輝, 申章佑, 甘秀芹, 劉斌, 陸柳英, 胡泊, 李艷英, 吳延勇. 粉壟栽培對旱地作物產量品質的影響[J]. 中國農業科技導報, 2012, 14 (04): 101-105.

[104]申章佑, 韋本輝, 甘秀芹, 陸柳英, 寧秀呈, 韋廣潑, 李艷英, 胡泊, 劉斌, 吳延勇. 粉壟技術栽培木薯中后期結薯情況及產量品質分析[J]. 作物雜志, 2012, (04): 157-160.

[105]韋本輝, 甘秀芹, 劉斌, 申章佑. 粉壟具“耕地水庫”可破廣西甘蔗單產偏低困局[J]. 廣西農學報, 2012, 27 (03): 48-50.

[106]甘秀芹, 韋本輝, 陸柳英, 申章佑, 劉斌, 李艷英, 胡泊, 吳延勇. 紅薯品種桂引薯9號的特征特性及其栽培要點[J]. 熱帶農業工程, 2012, 36 (03): 17-19.

[107]唐秀樺, 熊軍, 韋民政, 覃維治, 羅霆, 韋本輝, 甘秀芹, 閆海鋒, 李韋柳, 鄭虛. 廣西高淀粉甘薯引種試驗初報[J]. 中國農學通報, 2012, 28 (18): 144-147.

[108]韋本輝. 對我國淮山藥研究與利用的幾點意見[J]. 中國農村科技, 2012, (04): 44-47.

[109]覃維治, 韋本輝, 甘秀芹, 韋民政, 唐秀樺, 熊軍, 鄭虛. 不同淮山藥種質(品種)的粘度比較與聚類分析[J]. 南方農業學報, 2012, 43 (02): 176-179.

[110]韋本輝. 我國淮山藥產業發展現狀及對策[J]. 現代農業科技, 2012, (03): 352-354.

[111]韋本輝, 甘秀芹, 陳耀福, 申章佑, 羅學夫, 陸柳英, 胡泊, 李艷英, 吳延勇, 劉斌, 韋廣潑, 寧秀呈. 稻田粉壟冬種馬鈴薯試驗[J]. 中國馬鈴薯, 2011, 25 (06): 342-344.

[112]甘秀芹, 韋本輝, 陸柳英, 申章佑, 寧秀呈, 胡泊, 李艷英, 吳延勇, 劉斌. 廣西木薯雜交選育系列株系GW08研究初報[J]. 廣東農業科學, 2011, 38 (21): 16-17.

[113]韋本輝, 甘秀芹, 申章佑, 寧秀呈, 陸柳英, 韋廣潑, 李艷英, 胡泊, 劉斌, 吳延勇. 粉壟栽培甘蔗試驗增產效果[J]. 中國農業科學, 2011, 44 (21): 4544-4550.

[114]陸柳英, 韋本輝, 甘秀芹, 李開綿, 寧秀呈, 胡泊, 申章佑, 李艷英, 莫潤秀, 吳延勇, 劉斌. 木薯新品系區域試驗[J]. 廣東農業科學, 2011, 38 (18): 10-11+14.

[115]韋本輝, 甘秀芹, 陳保善, 韋廣潑, 申章佑, 寧秀呈, 陸柳英, 何彰杰, 胡泊, 李艷英, 莫潤秀, 吳延勇. 農耕新方法粉壟整地土壤速效養分研究[J]. 廣東農業科學, 2011, 38 (17): 42-45.

[116]劉貴文, 黃樟華, 韋本輝, 莫振茂, 容林熙. 粉壟技術對木薯生長發育和產量的影響[J]. 南方農業學報, 2011, 42 (08): 975-978.

[117]韋本輝, 甘秀芹, 申章佑, 寧秀呈, 韋廣潑, 陸柳英, 胡泊, 劉斌, 李艷英, 吳延勇. 粉壟栽培木薯增產效果及理論探討[J]. 中國農學通報, 2011, 27 (21): 78-81.

[118]李麗淑, 何海旺, 譚冠寧, 王暉, 韋本輝. 主要栽培技術對“姜三七”產量與藥效成分的影響[J]. 北方園藝, 2011, (14): 168-170.

[119]梁任繁, 李創珍, 韋榮福, 何龍飛, 韋本輝, 甘秀芹, 何虎翼. 山藥塊莖代謝物質含量及其相關性分析[J]. 熱帶作物學報, 2011, 32 (07): 1223-1228.

[120]何虎翼, 韋本輝, 甘秀芹, 陸柳英, 韋民政, 唐秀樺, 覃維治. 廣西秋牛蒡品種比較及播期試驗[J]. 北方園藝, 2011, (12): 34-35.

[121]甘秀芹, 韋本輝, 申章佑, 陸柳英, 胡泊, 吳延勇, 李艷英, 莫潤秀. 桑樹粉壟栽培的根系、植株及產量性狀表現[J]. 浙江農業科學, 2011, (03): 705-707.

[122]韋本輝. 粉壟栽培增產效果及其引發的栽培學新理論探討[J]. 廣西農學報, 2011, 26 (02): 25-28.

[123]韋本輝, 甘秀芹, 陸柳英, 申章佑, 寧秀呈, 胡泊, 韋廣潑, 李艷英, 吳延勇. 水稻粉壟旱種苗期根系性狀研究[J]. 廣東農業科學, 2011, 38 (07): 28-29.

[124]梁任繁, 李創珍, 張娟, 何龍飛, 韋本輝, 甘秀芹, 何虎翼. 山藥塊莖發育中物質積累及相關代謝酶變化[J]. 作物學報, 2011, 37 (05): 903-910.

[125]何虎翼, 甘秀芹, 陸柳英, 韋本輝. 不同牛蒡品種根的營養品質分析[J]. 中國蔬菜, 2011, (06): 73-75.

[126]韋本輝, 甘秀芹, 陳保善, 申章佑, 俞建, 寧秀呈, 陸柳英, 韋廣潑, 胡泊, 莫潤秀, 李艷英, 吳延勇. 粉壟整地與傳統整地方式種植玉米和花生效果比較[J]. 安徽農業科學, 2011, 39 (06): 3216-3219.

[127]李麗淑, 譚冠寧, 王暉, 何海旺, 胡泊, 韋本輝. 不同施肥量及種植密度對姜三七產量的影響[J]. 安徽農業科學, 2011, 39 (06): 3242-3243.

[128]吳建明, 甘秀芹, 韋本輝, 韋民政. 膨大素對淮山內源激素變化的影響[J]. 北方園藝, 2010, (20): 71-73.

[129]韋本輝. 旱地作物粉壟栽培技術研究簡報[J]. 中國農業科學, 2010, 43 (20): 4330.

[130]韋民政, 甘秀芹, 韋本輝, 吳建明. 膨大素對淮山藥的應用效果研究[J]. 北方園藝, 2010, (16): 22-24.

[131]韋本輝, 何虎翼, 俞健, 甘秀芹, 寧秀呈, 陸柳英, 唐秀樺, 韋廣潑. 旱地土壤耕作生態對木薯生長及環境的影響[J]. 安徽農業科學, 2010, 38 (02): 668-671+690.

[132]韋本輝. 利用“弱感光型”品種發展廣西紅薯“一年三熟”的意見[J]. 廣西農學報, 2009, 24 (06): 74-76+89.

[133]何虎翼, 甘秀芹, 韋本輝, 唐秀樺, 陸柳英, 寧秀呈, 韋民政, 覃維治. 廣西冬種加工型馬鈴薯品種比較試驗[J]. 廣西農業科學, 2009, 40 (10): 1309-1311.

[134]韋本輝, 阮經宙, 甘秀芹, 羅盛芳. 木薯高產高效栽培模式試驗研究[J]. 中國熱帶農業, 2009, (05): 42-43.

[135]周生茂, 王玲平, 向珣, 韋本輝, 李立志, 李楊瑞, 方鋒學, 曹家樹. 山藥ANS基因的克隆和分子特性及其與花青素積累的關系[J]. 園藝學報, 2009, 36 (09): 1317-1326.

[136]韋本輝, 甘秀芹, 陸柳英, 何虎翼, 唐秀樺, 胡泊, 吳延勇, 寧秀呈, 韋廣潑. 廣西木薯誘導開花結實及發芽試驗研究初報[J]. 廣西農業科學, 2009, 40 (08): 982-986.

[137]覃芳, 王軍民, 何海旺, 何龍飛, 李創珍, 韋本輝, 何虎翼, 甘秀芹. 山藥組織總RNA提取方法的比較與分析[J]. 基因組學與應用生物學, 2009, 28 (04): 755-759.

[138]阮經宙, 韋本輝, 甘秀芹, 羅盛芳. 木薯“莖誘葉調”高產栽培技術研究[J]. 廣東農業科學, 2009, (08): 56-58.

[139]周生茂, 曹家樹, 王玲平, 向珣, 韋本輝, 李楊瑞, 方鋒學, 李文嘉. 山藥SuSy基因全長cDNA序列的結構、進化和表達[J]. 中國農業科學, 2009, 42 (07): 2458-2468.

[140]韋威旭, 韋民政, 覃維治, 陸柳英, 唐秀樺, 韋哲, 何虎冀, 甘秀芹, 韋本輝. 地膜覆蓋對木薯生長發育和產量及淀粉含量的影響[J]. 安徽農業科學, 2009, 37 (19): 8939-8940+8943.

[141]韋威旭, 覃維治, 韋民政, 陸柳英, 唐秀樺, 何虎冀, 甘秀芹, 韋哲, 韋本輝. 不同木薯品種對二點紅蜘蛛的抗性觀察[J]. 廣西農業科學, 2009, 40 (05): 504-506.

[142]李麗淑, 韋本輝, 譚冠寧, 王暉, 蔣菁. 桂南地區秋冬油葵播期試驗[J]. 廣西農業科學, 2009, 40 (02): 138-140.

[143]梁任繁, 王軍民, 覃芳, 何龍飛, 韋本輝. 廣西山藥種質資源聚類分析[J]. 中國蔬菜, 2009, (04): 30-34.

[144]韋威旭, 韋本輝, 陸柳英, 韋民政, 覃維治, 甘秀芹, 唐秀樺, 韋哲, 何虎冀. 廣西發展木薯的耕地資源潛力分析[J]. 中國農村小康科技, 2009, (02): 33-35.

[145]譚冠寧, 韋本輝, 李麗淑, 王暉. 鮮食木薯高產栽培技術[J]. 中國熱帶農業, 2009, (01): 61-62.

[146]甘秀芹, 何虎翼, 韋本輝, 韋威旭, 寧秀呈, 唐秀樺. 馬鈴薯稻草覆蓋免耕栽培與傳統栽培比較研究[J]. 中國馬鈴薯, 2008, 22 (06): 329-331.

[147]周生茂, 王玲平, 向珣, 韋本輝, 李楊瑞, 方鋒學, 韋威旭, 曹家樹. 山藥PAL基因全長cDNA序列的克隆、表達與分析[J]. 核農學報, 2008, 22 (06): 781-788+859.

[148]于平福, 韋本輝, 郭緒全, 李維科. 廣西木薯生產潛力預測[J]. 亞熱帶農業研究, 2008, 4 (04): 267-270.

[149]甘秀芹, 韋本輝, 韋威旭, 寧秀呈, 何虎翼, 覃維治, 何龍飛. 不同淮山藥品種資源營養品質特性分析[J]. 安徽農業科學, 2008, (30): 13219-13222.

[150]韋本輝, 甘秀芹, 韋威旭, 寧秀呈, 何虎翼, 覃維治, 何龍飛. 不同淮山藥品種(種質)資源營養特性與聚類分析[J]. 廣西農業科學, 2008, (05): 596-600.

[151]寧秀呈, 唐秀樺, 韋本輝, 韋民政, 韋哲, 覃維治, 何虎翼, 陸柳英, 韋威旭, 甘秀芹. 不同藥劑處理對受寒害木薯出苗生長的影響[J]. 安徽農業科學, 2008, (27): 11703-11704+11731.

[152]寧秀呈, 唐秀樺, 韋本輝, 韋民政, 韋哲, 覃維治, 何虎翼, 陸柳英, 韋威旭, 甘秀芹. 不同藥劑處理對受寒害木薯出苗生長的影響(英文)[J]. Agricultural Science & Technology, 2008, (03): 95-98.

[153]韋本輝. 廣西農業發展值得研究的幾個問題[J]. 廣西農學報, 2008, (04): 77-79.

[154]韋本輝. 甘蔗ROC22廣西引種10年效果分析[J]. 甘蔗糖業, 2008, (04): 1-7+11.

[155]寧秀呈, 何虎翼, 陸柳英, 韋本輝, 韋民政, 唐秀樺, 韋哲, 覃維治. 不同木薯品種種莖受凍害后發芽特性研究[J]. 廣西農業科學, 2008, (04): 441-444.

[156]于平福, 韋本輝, 郭緒全. 廣西農業生物質能資源產業的發展目標、重點、布局和科技戰略選擇[J]. 經濟研究導刊, 2008, (07): 104-105.

[157]何新民, 韋本輝, 蔣菁, 唐洲萍. 紅薯作為生物質能源作物的可行性探討[J]. 中國熱帶農業, 2008, (03): 10-11.

[158]譚冠寧, 韋本輝, 周曉, 覃銘鍵. 防城港市木薯產業的現狀和發展對策[J]. 廣西農學報, 2008, (02): 79-81+85.

[159]于平福, 韋本輝, 郭緒全, 周少霞. 基于SWOT-PEST模型的廣西農業生物質能產業發展研究[J]. 廣西職業技術學院學報, 2008, 1 (02): 1-7.

[160]鮑嘉, 韋本輝. 雪蓮果下“天山”[J]. 城鄉致富, 2008, (04): 58.

[161]譚冠寧, 李麗淑, 韋本輝, 鄭文康, 李蔚農, 蔣菁, 何海旺. 油菜新品種比較試驗[J]. 廣西農業科學, 2008, (02): 144-147.

[162]于平福, 韋本輝, 郭緒全, 周少霞. 廣西木薯生產的比較優勢分析[J]. 廣西熱帶農業, 2008, (02): 40-42.

[163]韋本輝, 甘秀芹, 韋威旭, 韋哲, 何虎翼, 韋民政, 唐秀樺, 陸柳英, 羅霆, 唐洲萍, 覃維治. 廣西發展稻田、桑田晚秋和宿根蔗地早春馬鈴薯探討[J]. 廣西農業科學, 2008, (01): 101-103.

[164]韋本輝, 甘秀芹, 韋威泰, 寧秀呈, 覃維治, 何虎翼, 李麗淑, 羅霆. 淮山生食性研究[J]. 食品科學, 2008, (01): 317-321.

[165]朱桂寧, 蔡健和, 胡春錦, 韋本輝, 黃福新. 廣西山藥炭疽病病原菌的鑒定與ITS序列分析[J]. 植物病理學報, 2007, (06): 572-577.

[166]班美玲, 周生茂, 韋本輝, 林衛東, 李寶會. 廣西能源木薯可持續發展的優勢、問題和對策[J]. 安徽農業科學, 2007, (33): 10824-10827.

[167]韋本輝, 韋威旭, 甘秀芹, 寧秀呈, 何虎翼, 韋民政, 韋哲, 陸柳英, 唐秀樺, 覃維治. 能源與食用兼用型高淀粉紅薯新品種夏種試驗[J]. 廣西農業科學, 2007, (06): 625-627.

[168]趙艷紅, 何海旺, 韋本輝, 甘秀芹, 蔣菁. 不同因素對淮山莖尖愈傷組織誘導的影響[J]. 安徽農業科學, 2007, (30): 9475+9481.

[169]譚冠寧, 韋本輝, 李麗淑, 何海旺, 蔣菁. 廣西油菜產業發展的現狀、問題及對策探討[J]. 廣西農業科學, 2007, (05): 582-584.

[170]廖雪萍, 黃梅麗, 韋本輝, 韋威旭. 氣象條件對淮山新品種某些生理特性的影響[J]. 氣象研究與應用, 2007, (S1): 87-89.

[171]韋本輝, 甘秀芹, 韋威泰, 覃維治, 吳建明, 李麗淑, 羅霆. 廣西發展秋冬種馬鈴薯及稻草覆蓋免耕栽培的建議[J]. 廣西農業科學, 2006, (03): 260-262.

[172]韋本輝,甘秀芹,韋威泰,唐榮華,寧秀呈,覃維治,黃永清. 淮山品種“桂淮2號”的選育及栽培研究[J]. 廣西農業生物科學, 2005, (01): 48-50.

[173]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,唐榮華,覃維治,寧秀呈. 馬鈴薯新品種冬種品比及栽培密度研究[J]. 中國馬鈴薯, 2005, (01): 30-32.

[174]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,江覃德,寧秀呈,龐華莒,覃維治,何海旺. 廣西冬種馬鈴薯新品種篩選和春夏繁種技術研究[J]. 廣西農業科學, 2005, (01): 75-78.

[175]韋本輝,甘秀芹,韋威泰,寧秀呈,唐榮華,覃維治,何海旺. 淮山無硫化加工技術研究初報[J]. 廣西農業科學, 2004, (06): 507-508.

[176]韋威泰,韋本輝,唐榮華,甘秀芹,寧秀呈,覃維治. 廣西高海拔地區春夏繁育馬鈴薯脫毒種薯試驗研究[J]. 中國農學通報, 2004, (05): 196-198.

[177]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,寧秀呈,覃維治,何海旺. 山藥新品種‘桂淮6號’[J]. 園藝學報, 2004, (05): 705.

[178]韋本輝,甘秀芹,唐榮華,韋威泰,寧秀呈,覃維治,何新民,黃永清. 廣西地區引種的多種淮山種質(品種)的某些光合特性檢測[J]. 植物生理學通訊, 2004, (05): 611-613.

[179]韋威泰,韋本輝,甘秀芹,寧秀呈,覃維治,何海旺. 桂淮2號山藥(淮山)葉芽營養及可食性分析[J]. 中國蔬菜, 2004, (05): 8-9+66.

[180]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,唐榮華,寧秀呈,覃維治. 淮山品種“桂淮6號”選育及栽培研究[J]. 中國農學通報, 2004, (04): 215-216.

[181]韋本輝,韋威泰,甘秀芹,唐榮華,寧秀呈,覃維治,黃永清. 淮山品種桂淮5號的選育及栽培研究[J]. 作物雜志, 2004, (04): 28-29+58.

[182]韋本輝,唐榮華,韋威泰,甘秀芹,何新民,覃維治,寧秀呈,蔣菁,黃永清. 淮山零余子不同貯藏方式對出苗及苗期生長影響的研究[J]. 廣西農業生物科學, 2004, (01): 28-30.

[183]韋本輝,韋威泰,唐榮華,何新民,甘秀芹,覃維治,蔣菁. 廣西冬種馬鈴薯新品種試種篩選及栽培研究[J]. 廣西農業科學, 2004, (01): 85-86.

[184]蔣菁,何新民,韋本輝,韋威泰,唐榮華. 馬鈴薯脫毒試管苗快繁培養研究初報[J]. 廣西農業科學, 2003, (04): 12-13.

[185]韋本輝,唐榮華,韋威泰,何新民,蔣菁,寧秀呈. 廣西淮山的栽培特性及利用[J]. 中國食物與營養, 2003, (02): 22-23.

[186]韋本輝,唐榮華,韋威泰,何新民,蔣菁. 廣西淮山生產現狀及發展對策[J]. 廣西農業科學, 2003, (01): 7-8+12.

[187]韋本輝. 良種良法在甘蔗生產上的應用及經濟效益分析[J]. 農業技術經濟, 2003, (01): 49-51.

[188]于平福,陽明劍,韋本輝. 廣西百萬畝甘蔗配套栽培技術經濟效益測算[J]. 廣西農業科學, 2002, (04): 222-223.

[189]韋本輝. 中國木薯蘊具巨大產業經濟開發潛勢[J]. 中國食物與營養, 2001, (05): 17-19.

[190]韋本輝. 廣西農業現狀及發展戰略和對策[J]. 廣西農業科學, 2000, (04): 210-213.

[191]羅群昌,韋本輝. 幾個優質稻品種[J]. 廣西農業科學, 2000, (03): 163.

[192]韋本輝,覃澤林. 廣西科研機構法制化管理的探討[J]. 廣西科學院學報, 1999, (03): 30-33.

[193]韋本輝,覃澤林. 廣西科研機構現狀及改革發展之管見[J]. 改革與戰略, 1999, (04): 26-28.

[194]韋本輝,孫祖東,程偉東. 廣西大豆育種的目標與實施策略[J]. 廣西農業科學, 1999, (03): 47-49.

[195]韋本輝. 廣西蔗糖發展的思考[J]. 甘蔗, 1998, (03): 52-54.

[196]韋本輝. 甘蔗良種化與區域經濟的重點突破──廣西蔗糖業跨世紀可持續發展戰略思考[J]. 桂海論叢, 1998, (04): 38-40.

[197]韋本輝. 論廣西蔗糖業可持續發展的基本策略[J]. 廣西農業科學, 1998, (03): 52-55.

[198]韋本輝,陳國琨,鄧堅,鄧鈺. 廣西花生生產技術述評[J]. 廣西農業科學, 1995, (02): 60-64.

[199]陳國琨,晉中良,鄧堅,韋本輝,鄧鈺. 廣西水果生產現狀及發展對策研究[J]. 西南農業學報, 1994, (01): 102-109.

[200]張鎮芝,韋本輝,鄧堅,鄧鈺,覃澤林,廖法志,李偉樹. 廣西農業科研院所科技開發現狀、問題和對策研究[J]. 廣西科學院學報, 1994, (01): 49-55.

[201]韋本輝, 陳天揚. 《西南地區農科院(所)圖書館中外文期刊館藏聯合目錄》在邕印行[J]. 農業圖書情報學刊, 1992, (06): 42.

[202]韋本輝, 晉中良, 唐玉媛, 鄧堅, 桂揚深. 廣西農業科學技術發展戰略研究[J]. 廣西科學院學報, 1992, (01): 11-17.

[203]韋本輝. 農業軟科學研究的初步實踐與體會[J]. 農業圖書情報學刊, 1992, (02): 33-35.

[204]晉中良, 韋本輝. 中南農業科技交流會及中南、西南農業科技情報協作會在南寧召開[J]. 農業圖書情報學刊, 1990, (02): 61.

[205]韋本輝. 關于農業科技期刊質量效果的評價——《廣東農業科學》文章格式與刊物質量的研究[J]. 農業圖書情報學刊, 1989, (02): 18-22.

[206]韋本輝. 提高晚造雜交水稻結實率的經驗調查[J]. 廣西農業科學, 1978, (07): 13-14.

![]() 發表中文會議論文:

發表中文會議論文:

[1]韋本輝. 粉壟技術助力國家糧食和水資源安全研究[C]. 中國作物學會.作物多熟種植與國家糧油安全高峰論壇論文集.中國作物學會:中國作物學會,2015:13-16.

[2]韋本輝;甘秀芹;劉斌;申章佑;陳烈臣;白德朗. 推廣作物粉壟栽培,保障國家糧食安全[C]. 湖南省作物學會、湖南省農學會、湖南農業大學.2012年全國農作物優質高產安全高效生產研討會優秀論文集.湖南省作物學會、湖南省農學會、湖南農業大學:湖南省作物學會,2012:39-43.

[3]鄒承武; 蒙姣榮; 韋本輝; 陳保善. 利用深度測序技術鑒定淮山藥病毒病新病原[C]. 中國植物病理學會.中國植物病理學會2012年學術年會論文集.中國植物病理學會:中國植物病理學會,2012:249.

[4]韋本輝; 申章佑; 甘秀芹; 劉斌. 作物粉壟栽培增產效果與高產理論探討[C]. 中國作物學會.中國作物學會50周年慶祝會暨2011年學術年會論文集.中國作物學會:中國作物學會,2011:175.

[5]鄒承武;蒙姣榮;宋靜靜;韋本輝;蔡健和;陳保善. 廣西淮山藥病毒病調查及病毒病原鑒定[C]. 中國植物病理學會.中國植物病理學會2011年學術年會論文集.中國植物病理學會:中國植物病理學會,2011:307.

[6]覃芳;何龍飛;李創珍;韋本輝;何虎翼;甘秀芹. 山藥塊莖膨大素基因DoExp1的克隆[C]. 中國植物生理學會.中國植物生理學會第十次會員代表大會暨全國學術年會論文摘要匯編.中國植物生理學會:中國植物生理學會,2009:247.

[7]廖雪萍; 黃梅麗; 韋本輝; 韋威旭. 氣象條件對淮山新品種某些生理特性的影響[C]. 廣西氣象學會(Guangxi Meteorological Society).2006年廣西氣象學會學術年會論文集.廣西氣象學會(Guangxi Meteorological Society):廣西氣象學會,2006:89-91.

[8]韋本輝;韋威泰;唐榮華;何新民;寧秀呈;甘秀芹;覃維治. 廣西冬種馬鈴薯新品種引進篩選及栽培密度研究初報[C]. 中國作物學會.2003年全國作物遺傳育種學術研討會論文集.中國作物學會:中國作物學會,2003:176-179.

榮譽獎勵:

1、予國務院政府特殊津貼專家(2005)。

2、全國優秀科技工作者(2014)。

3、廣西優秀專家(2006)。

4、廣西有突出貢獻科技人員(2000)。

5、國家農業(淮山藥)項目首席專家(2009)。

6、國家木薯產業技術體系崗位科學家(2009)。

7、農業部薯類專家指導組成員(2012)。

8、“科學中國人(2016)年度人物(2017)。

媒體報道:

![]()

1 韋本輝:大國“耕基”的最美守護者 王怡 科技創新與品牌 2024-07-15 特色期刊

2 韋本輝:農耕文明的突破者和守護者 潘靜新 玉林日報 2023-03-22 報紙

3 粉壟技術發展與推廣的調查研究 王鋒;萬輔彬 廣西民族大學學報(自然科學版) 2021-11-15 期刊

4 粉壟技術體系調查研究王鋒 廣西民族大學 2021-05-01 碩士

5 韋本輝 四十年系土創造“粉壟”奇跡 楊陽 中國農村科技 2019-12-10 期刊

6 廣西農科院研究員韋本輝——和泥巴打了一輩子交道 李縱 農村工作通訊 2019-08-01 期刊

7 山藥“冬種夏收”獲成功 農家致富 2019-07-15 特色期刊

8 一位農業科學家的泥土情懷——記廣西農業科學院粉壟耕作技術發明人韋本輝 光明日報 2019/8/13

9 從事農業科研40多年的韋本輝——這個教授像農民 人民日報 2019年6月

10 韋本輝粉壟栽培技術促進糧食環境安全 韋本輝;張晗 海峽科技與產業 2016-04-15 期刊

11 淮山免耕袋料生態種植新方法 廣西農業科學院韋本輝課題組 農家之友 2016-03-01 期刊

12 行走農耕 揮寫粉壟文章——專訪廣西農業科學院研究員韋本輝 唐琳 科學新聞 2016-02-25 期刊

13 廣西農科院研究員韋本輝:站在泥土上的科學家 吳月輝;趙永新 中國職工教育 2016-01-10 期刊

14 自治區副主席張秀隆到玉林市調研粉壟技術推廣 葉健 廣西農業機械化 2015-12-10 期刊

15 韋本輝和他的粉壟技術 王輝 科技創新與品牌 2015-07-01 特色期刊

16 粉壟技術:讓作物增產保水 馬愛平 科技日報 2015-05-14 報紙

17 淡化鹽分 修復土壤 馬愛平 科技日報 2015-03-19 報紙

18 粉壟可自然性提高農產品品質 舒鵬 - 《海峽科技與產業》

19 站在泥土上的科學家 《人民日報》( 2015年12月11日 20 版)

20 “站在泥土上的科學家”韋本輝:他讓淮山藥走上大眾餐桌 意林·作文素材 2019年16期

21 10年,他改寫人類農耕方式和“薯類王國”歷史——訪廣西農業科學院二級研究員韋本輝 李國君;鄧卉 人事天地 2014-12-01 期刊

22 韋本輝:在田野間填補空白 郝俊 發明與創新(大科技) 2014-12-01 特色期刊

23 韋本輝研究出“水稻粉壟生態高效栽培法” 中國西部科技 2014-08-15 期刊

24 他顛覆中國數千年耕作模式——訪廣西農科院經濟作物研究所二級研究員韋本輝 謝青夏 農家之友 2014-06-01 期刊

25 “小作物”能派上大用場 丁佳 致富天地 2013-02-20 特色期刊

26 粉壟耕作可否提升我國耕地良田化和耕種良法化——專訪廣西農業科學院經濟作物研究所研究員韋本輝 張文娟 中國農村科技 2012-07-05 期刊

27 “增量效應”粉壟和“亦糧亦菜”淮山藥的研發夢——記廣西農科院經濟作物研究所研究員韋本輝 張緒勇 科學中國人2012-01-01 特色期刊

28 韋本輝:“粉壟栽培”開啟農耕革新門 舒利益;宋琳 中國科技財富 2011-07-08 期刊

29 薯派掌門人 李新雄;黎娟 廣西日報 2010-05-03 報紙

光明日報報道:

![]()

來源:光明日報 2019/8/13 本報記者 周仕興

8月5日,剛出差回來的韋本輝,顧不上歇息,又急匆匆走進了試驗基地。黝黑的面龐依舊,堅定的步伐依舊,草帽、運動鞋等“韋氏裝備”依舊。

“我不在辦公室就在試驗基地,不在試驗基地就在去試驗基地的路上。”已過花甲之年的韋本輝,這樣描述自己的生活規律。試驗基地是他念茲在茲的生活重心,那里不僅有他矢志奮斗的糧食增產夢,更有他憂國憂民的泥土情懷。

韋本輝是廣西農業科學院二級研究員,專注農業研究40余年。由他自主發明的粉壟耕作技術,被袁隆平等多位院士專家譽為繼人力、畜力、拖拉機整地之后的“第四代農耕革命”,為糧食提質增產、生態環境保護等帶來了新希望。

增產奇跡

8月1日,西藏農民慶豐收“望果節”。韋本輝從廣西南寧趕往西藏山南市乃東區昌珠鎮克麥村,與村民一道分享豐收喜悅。

當天,山南市舉行青稞粉壟栽培技術現場驗收會,來自湖南、西藏、江西、福建等地的專家進行現場測產驗收。

收割,稱量,結果揭曉:粉壟青稞折干畝產381.1公斤,比常規栽培增產63.6公斤,增幅20.03%;折算后的粉壟栽培青稞生物量(秸稈、葉片等)1408公斤/畝,比常規栽培增加412.1公斤/畝,增幅達41.38%。青稞產量和生物量的“雙增”,既可滿足當地糧食需求,也解決了牲畜飼料問題。

克麥村村委主任巴桑多吉種了一輩子青稞,第一次看到有一項技術在不增加肥料、農藥還減少灌溉的情況下,居然能大幅增產。“和常規種植相比,粉壟青稞穗長、籽粒飽滿,有效穗更多,而且抗倒伏更好。”巴桑多吉贊不絕口。

就在當天,新疆棉農傳來視頻,一塊4年前粉壟改造的重度鹽堿地,當年由中國科學院等專家實測棉花增產48.8%,今年棉花依舊枝葉壯碩,畝產預計500公斤以上,比常規耕作好很多。

類似的增產消息,韋本輝已習以為常。

2018年,韋本輝主持實施的廣西創新驅動重大專項“粉壟雨養甘蔗項目”,最高畝產甘蔗達10.6噸,比常規栽培畝增3.11噸、增幅達41.34%;由廣西大學專家實施的原料蔗畝產10.4噸、增產率41%,蔗糖分增加1.5個百分點。

這些,均得益于韋本輝歷經10年攻關發明的粉壟耕作技術。“粉壟是一種超深耕深松不亂土層的‘全層耕’和‘底層耕’(遁耕)耕作方式,因土壤被鉆頭粉碎懸浮呈壟(廂)狀而得名。”韋本輝介紹。

“一般用犁頭翻地翻得不深,但用鉆頭就可以深到四五十厘米,松松土、透透氣,數倍增用土、氣、水、光等‘天地資源’,從而達到提質增產。”韋本輝說,粉壟技術可廣泛適應于旱地、稻田作物,具有增產、提質、保水、改善生態等“四位一體”綜合效果。

經過多年的對比試驗表明,采用粉壟技術能實現多季持續增產,增幅在10%~38%之間,山藥、木薯等塊根塊莖作物最高可增產40%以上,有的更是超過100%。與現有耕作方式相比,粉壟技術每產出100公斤糧食,可少用化肥0.35~4.29公斤,減幅達10%~30%。

中國工程院院士、國家重點學科作物栽培學與耕作學學科帶頭人張洪程認為:“粉壟技術是土壤耕作技術上的重大創新,總體水平居于國際領先地位,有著很廣闊的應用前景,會發揮越來越大的增產、提質、增效和綠色的作用。”

為了這項科研成果,韋本輝默默扎根農業40余年,從事粉壟技術研究整整10年。

勞作精神

出門一身汗,歸來滿身泥,置身農民中,分不清彼此……熟悉韋本輝的人都說,怎么看,他都像個地道的農民。

確實,外觀韋本輝,那古銅的膚色,若不是長年累月地親密接觸陽光,不可能這么濃重;那瘦壯的身材,不長年累月上山下地勞作,不可能這么結實。

韋本輝不介意人們叫他農民——農民,是他工作的動力源。

韋本輝出生于廣西貧困農村,對土地有著特殊的深情。“祖輩世代土里刨食,糧食產量不高,常遇天災,忍饑挨餓是家常便飯。”憶起年少往事,記憶猶在眼前。

饑餓,給韋本輝留下難忘的童年印記,也成為激發他投身農業研究的動力:“我希望為糧食增產做點事,讓父老鄉親告別挨餓的苦日子。”

1972年,韋本輝高中畢業后,回家干農活。細心的他發現,同樣的田地,有的稻谷長得好,有的卻比較差,究竟為何?

他仔細觀察研究,發現有的村民把秧苗插到田里,任由“上田灌水下田流”,土壤缺氧,水稻生長差。他看了很多農技書籍,總結出一條經驗:合理排水、讓稻田干濕交替、冬季改土,就能使水稻增產。

韋本輝將此法告訴大家,卻受到冷遇:“有人說,我們種了一輩子田,還要一個小年輕來教?”他只好帶著幾個愿意嘗試的人一起耕種,果然當年就大幅增產。大伙信服了,紛紛效仿,村里糧食很快實現自給自足。

1975年,韋本輝懷著研究農業的滿腔熱情,考上廣西農學院。經過3年專業技術知識學習后,卻被分到廣西農業科學雜志社,從事期刊編輯工作。

對于“學無所用”,韋本輝起初有些不習慣,但很快便調整好心態。他足足用了10年時間坐冷板凳,潛心積累科學素養。

機遇總是垂青于有準備的人。2001年,韋本輝調任廣西農科院經濟作物研究所所長。他決定重點研究淮山:“淮山營養豐富,但當時廣西種的都是老品種,產量低、品質差,研發潛力大。”

一無經費、二缺人手,韋本輝帶領幾個年輕科技人員從零起步,一邊選育新品種,一邊研究新栽培方法。一干就是10多年,主持選育了37個品質好、產量高的系列新品種(系),已有“桂淮”6號等12個品種(系)通過審定。

后來,韋本輝成為國家農業項目首席專家。他主持的“淮山藥項目”在河南、甘肅、江西等地實施,河南、山東等北方型山藥品種被引種到寧夏、甘肅、新疆、內蒙古等地,廣西“桂淮系列”品種在浙江、江西等地引種成功,實現了“南淮北移”“北種西擴”。

顛覆傳統

一項科研項目的成功,不會終止矢志奮斗者的腳步。

常年走南闖北,韋本輝留意到一個現象:良種、良田、良法、良態作為農業發展的“四大法寶”,關于良種、良法的研究不少,而良田、良法、良態的綜合研究則較為鮮見。

“土壤是農業之母,土壤好什么都能長好,土壤壞了后患無窮。”韋本輝說,傳統犁頭式耕作,可利用土層不足20厘米,拖拉機耕、耙、起壟,輪子重力反復碾壓形成堅硬的犁底層,土壤的生產力越來越衰退;長期過量使用化肥農藥,導致土層板結、土壤變酸、河湖污染,既損害農產品質量,又影響國民身體健康……

長此以往,農業如何可持續?糧食安全怎么保障?

農諺說“深耕一寸土,多耐十天旱,多打十斤糧”,韋本輝思考,能不能發明一種新的耕作模式把土壤深耕深松,在減少化肥農藥的同時保障穩產高產?

心懷責任的韋本輝,說干就干。

2009年的一天晚上,他腦海中浮現出小時候看木匠打家具的情形:木匠在木板上鉆孔時,用牛筋拉動鐵鉆頭反復轉動,孔就會越鉆越深,粉末狀的木屑也會隨之浮上來。

“如果用螺旋鉆頭代替犁頭耕地,不就可以把板結的土壤打得更深,浮起來的土壤不也就更加粉細、疏松了嗎?”他隨即畫出草圖,找到一位農機師傅加工制造。

幾個月后,螺旋形鉆頭樣機做成了。

在廣西賓陽縣,韋本輝用刀耕火種、人工鋤頭、牲畜犁頭、拖拉機犁耙、粉壟鉆頭等,做了“五千年農業模式”試驗。結果顯示,玉米、花生在“零施肥”條件下,采用這五種耕作模式,后一種耕作模式總比前者有8%以上的增產規律,而粉壟耕作比拖拉機耕作增產幅度超過13%。

冰冷的數字,點燃了韋本輝的熱情。

由于當初制作的鉆頭掛到拖拉機上耕作時,速度慢且易壞,韋本輝又委托一家農機企業研制。

經過反復試驗,2010年10月,拖拉機牽引螺旋形鉆頭的第一代粉壟機試驗成功。此后幾經改進,終于研制出在地里跑一遍就可完成深耕、耙地、起壟等多種功能的“自走式粉壟整機”。后來又增添了“倒T型”底耕(遁耕)等粉壟耕作機械新成員。

顛覆傳統耕作模式的粉壟技術,誕生了。

粉壟時代

為推廣應用粉壟技術,韋本輝決定走遍全國進行調研試驗。

“鹽堿地、砂姜黑土中低產田、退化低產草原……各地土質各不相同,技術都要相應變化。”韋本輝說,“我一點點動手做對照實驗,幾乎挖遍了全國各地的土。”

韋本輝如拓荒牛般,耕耘著希望,探求著綠色生命的本質。

“最多時一周走5個省份,跟著粉壟機對甘蔗、水稻、小麥、玉米、馬鈴薯等30多種作物做對比試驗。”韋本輝說,“土壤剖面基本上都是自己挖,我干農活可不比年輕人差。”

一天清晨,他到廣西隆安縣的實驗基地,挖一個甘蔗粉壟和常規耕作相連的土壤剖面,但粉壟底層土質很硬,他埋頭挖了大半天,連吃飯都忘記了。

這個土壤剖面,揭開了粉壟綠色增產的“謎底”——

一是粉壟技術利用“螺旋形鉆頭”深旋耕均勻粉碎土壤,經鉆頭切割、旋磨、碰撞產生高溫處理,高速旋轉帶動氧氣融入土中,使土壤發生物理改變和化學反應,將土壤顆粒裹住的養分釋放出來。

二是粉壟后的土壤更為疏松透氣,氧氣更為充足,作物的根扎得更深且能“自由呼吸”。

三是粉壟構建了全新的土壤生態環境,水、肥、氣大幅增加以及土溫的提升,促進了作物根系發達、植株健壯,進而使光合效率提高10%以上。

“粉壟技術不僅能使低產田變成中產田、中產田變成高產田、高產田變成更高產田,從而大幅提高現有耕地的生產能力,而且還適用于尚未完全利用的鹽堿地、砂姜黑土、退化草原、邊際土地等類型土地。”多次參與粉壟技術測評的張洪程院士說。

2017年,“粉壟綠色生態農業技術”被原農業部列入國家主推技術,很快在全國“遍地開花”。

2019年6月,中科院等單位專家對山東黃河三角洲農業高新區11.75‰濱海重度鹽堿地進行3次粉壟處理,在2018年玉米增產73%、玉米籽粒鹽(鈉)含量減少20.81%之后,再次驗收第二茬冬小麥畝產372.15公斤,比常規耕種增225.76公斤,增幅達154.22%。這意味著,低成本、物理性改造鹽堿地找到了新路。

2019年6月,經專家測產,河北鹽山縣種植大戶王春祥實施粉壟小麥“零灌溉”,比常規灌溉每畝節水370.9立方米,增產20%以上。華北平原水資源匱乏難題,迎刃而解。

2018年10月,中國科學院南京土壤研究所專家在江西測試,粉壟種植紅薯平均比傳統耕作增產超過100%。

2019年7月,具有突破性的宿根甘蔗“遁耕”實測結果顯示,每畝蔗莖數4725條,比常規增加1107條,增幅30.59%;平均莖粗3.25厘米,比常規增加0.30厘米,增幅10.15%。

一個個增產捷報,給了韋本輝更大的信心。如今,粉壟技術已在全國26個省份36種作物上成功應用。

韋本輝為之奮斗的粉壟綠色農耕時代,已經到來。

原文鏈接:https://gmrb.cloud.gmw.cn/gmrb/html/2019-08/13/content_40568.htm?from=singlemessage&isappinstalled=0

人民日報報道:

![]()

2019年06月24日 06:19 來源:人民日報

人物小傳

韋本輝,1954年生,廣西北流人,廣西農業科學院研究員,常年鉆研深耕深松不亂土層全層耕、底層耕(遁耕)技術和淮山藥等農產品培育,曾獲國家科技進步獎和省部級科技獎十余項,發明專利授權13項,審定新品種26個,出版專著10部。

“好消息,粉壟機械、耕作效率已經獲得重大突破,耕作深度50厘米左右而不亂土層,粉壟推廣應當可以很快推開了!”廣西農業科學院研究員韋本輝又在微信朋友圈“報喜”了。

類似的消息,幾乎每隔一段時間就在韋本輝的微信朋友圈出現。作為廣西農業科學院經濟作物研究所的研究員,1954年出生的他已深耕農業科研40多年。“每當粉壟研究取得新進展,我都很開心,哪怕一丁點成果都忍不住想跟大家分享。”韋本輝笑著說。

韋本輝在查看水稻長勢。

“一點點動手做對照實驗,我幾乎挖遍了全國的土啊”

“玉米鮮重畝產810公斤、增產73.0%,其玉米籽粒鹽(鈉)含量減少20.81%;高粱生物總量平均每畝8220公斤、增產287.9%。”2018年9月17日,由中國農科院、中國科學院等單位專家現場驗收宣布,粉壟物理改造鹽堿地研究取得了重大突破。

“粉壟耕作與栽培技術,簡單說就是用鉆頭代替犁頭,垂直入土深旋耕,把土打碎。一般用犁頭翻地翻的不深,但用鉆頭就可以深到三四十厘米,松松土、透透氣,活化土壤資源。”韋本輝說,目前,粉壟技術已在25個省份的35種作物上得到了應用。在不增加化肥、農藥和灌溉用水量的條件下,農作物可增產10%—30%。

“鹽堿地、砂姜黑土中低產田、退化低產草原……土質不同,技術就要變化。一點點動手做對照實驗,我幾乎挖遍了全國的土啊。”韋本輝說,自2009年開始粉壟研究,10年來他幾乎日夜不停,傾注了全部心血。

為了讓粉壟技術得到更廣泛的應用,他走遍全國進行調研,有時一周走5個省份,“累得好幾天緩不過勁來。”“土壤剖面基本上是我自己挖,我做農活可不比年輕人差。”韋本輝回憶說。

有一次,他一大早趕到廣西隆安縣的實驗基地挖土壤剖面,但土質很硬,即便挖一米多深也很費勁。等挖好土壤剖面并完成調查后,已是下午兩點多,這時他才想起來,自己忘了吃飯……

“每次出差回來,衣服、鞋子上都沾滿泥,老伴說我一把年紀還老往田里鉆,不像教授,倒像個農民。”韋本輝笑道。

“小時候的經歷,讓我特別擔憂糧食安全,所以這一做就是40年”

韋本輝自小與土結緣。“小時候家里窮,村里常常靠救濟糧度荒。”韋本輝說,“我從小就想研究農業、多打糧食。可以說,小時候的經歷,讓我特別擔憂糧食安全,所以這一做就是40年。”

韋本輝是村里的第二個高中生,高中畢業后,他回家繼續干農活。“我發現別的村水稻長得比我們好;同樣的地,人家就能自給自足,為啥我們得靠救濟糧?”他暗自觀察、試驗,最終發現,村里種地,把秧苗插到地里就不管了,然而,合理排水、讓稻田干濕交替和冬季改土,才能使水稻增產。

韋本輝興奮地走家串戶,勸大家按他的方法種田,結果吃了不少閉門羹。“有人說,我們種了一輩子田,還要一個小年輕來教?”他只好帶著一些愿意嘗試的人一起種,當年就大幅增產,“后來大家都改了種田方法,村里糧食實現了自給自足,徹底變了樣。”

韋本輝說,這次經歷給了他學習農業的信心和興趣。1975年,他考上了廣西農學院。1978年,韋本輝大學畢業,第一份工作是《廣西農業科學》期刊編輯,“剛開始很不習慣。以前都是在農場拉牛耙地,天天下田觀察,突然離了土地、進了辦公室,感覺不踏實。”韋本輝說,辦公室一坐就是10年,但他很感激,“沒有這10年的科學素養積累,不可能有后面的成果。”1990年,他主持承擔《廣西農業科學技術發展戰略研究》項目,獲得了廣西科技進步三等獎。

“再之后我就到了廣西農科院經濟作物研究所工作,回歸了土地,主要開展薯類研究。心里很舒坦!”近年來,韋本輝獲國家科技進步獎和省部級科技獎十余項,發明專利授權13項,審定淮山藥等新品種26個,出版專著10部。

“與泥土打交道,我才覺得安心”

“這些年我幾乎沒有雙休,周末也會來辦公室上班,但我樂在其中。”韋本輝說,他習慣了利用剛睡醒、洗漱、走路等零碎時間思考問題,有想法立馬記下來。“我的專著和論文,大多是靠這些時間完成的。”

“也不是沒有動搖和迷茫過。”韋本輝說,遭遇過困難,也面臨過誘惑……

2000年,韋本輝到處收集淮山藥種質資源,但走了許多地方都找不到理想的種質。“在廣西容縣楊梅鎮的大片淮山地前,我忽然心灰意冷,覺得可能再也找不到了。”正要下山,韋本輝突然發現了一株株型和葉片都與眾不同的淮山。“我太高興了!立刻掏出工具來挖!”韋本輝說,這株淮山的根莖肉質鮮白、薯條粗大,后來經過單株系統選育、田間試驗等,并定名為“桂淮6號”,最后通過了廣西農作物新品種審定。目前,已在廣西、江西、浙江等長江以南地區推廣應用。

“20年前,家鄉看中我的農業技術,想請我去當主管農業的官員。”雖然糾結過,但韋本輝最終還是選擇“回到泥里打滾”。“與泥土打交道,我才覺得安心。還是要堅持!”韋本輝說,經此一事,他更堅定了對土壤研究的信念,“我這輩子就希望做出更多造福農民的成果,大家對我研究成果的肯定就是對我人生的肯定。”

“我雖然年紀不小了,但覺得身體還行,作為一個農民出身的科研人員,我想繼續做下去,一輩子都要站在田地里。”韋本輝說。

科技日報報道:

![]()

來源:科技日報創新廣西 2019-12-23

.河北零灌溉試點實現生態節水增產,廣西旱地雨養甘蔗創紀錄增產,廣西首次稻田底耕(遁耕)種植水稻成功獲得大幅增產,世界屋脊西藏青祼籽粒和秸稈大幅“雙增”,山東和新疆重度鹽堿地大幅增產,江西和江蘇木薯和芋頭倍數增產;粉壟研究內函擴充而予以重新定義;加快粉壟技術推廣的關鍵核心技術研發有了新苗頭;首次系統闡釋了特定的“粉壟理論”,研究提出的“粉壟定律”已出爐公開發表,為進一步認識自然、利用自然、走“依地靠天而生” 之路提供理論參考……2019年,是廣西農業科學院韋本輝研究團隊研發的粉壟技術㨗報頻傳、亮點紛呈、可喜可賀的一年。

近期,廣西壯族自治區黨委主要領導重視粉壟技術并作出批示,廣西壯族自治區相關部門積極貫徹落實。

粉壟能助力國家高質量發展和中華民族可持續發展

習近平總書記在黨的十九大報告中提出“中華民族要永續發展”。對于中華民族到底如何才能做到永續發展?

韋本輝認為,基本條件應該至少有五個方面:一是中華民族賴以生存的耕地資源、水資源必須無污染的安全;二是生態環境和空氣宜人的安全;三是經濟穩定發展和國防能力保障的安全;四是國民健康尤其生育能力保障的安全,人口繁衍必須一代接一代、生生不息;五是必須有一條遵循“依地靠天生” 的食物來源的生產途徑。

韋本輝介紹,粉壟技術可建設深厚的“海綿農田”,創造了再倍數增量利用“天地資源”途徑,是人類對自然資源的一次“大爆炸性”深度利用,具有挖掘物理肥力(基礎肥力)20-30%,減少化肥20-30%、減少灌溉量(有的地區可零灌溉)仍能增產或平產;還可應用于各種類型鹽堿地、退化草原改造和荒漠土地生態重建等。

顯然,在時下靠化肥農藥等“化學品”追求農業增產,帶來土壤、水體、空氣被污染,國民健康風險尤其生育能力受到不良影響,不甚符合“中華民族要永續發展”要求的情況下,粉壟技術不失為助力國家高質量發展和中華民族可持續發展的戰略技術。

雨養甘蔗畝增1.85噸-4.13噸,大旱之年更顯粉壟技術的優勢

12月20日,廣西科技廳對韋本輝粉壟團隊在廣西隆安縣那桐鎮實施的《粉壟雨養甘蔗》項目,進行田間查定,結果令人震撼: 自8月份以來總降雨量比上一年同期減少60.7%、屬秋冬兩季干旱之年,核心示范區今年粉壟種植的甘蔗200畝,品種為中蔗9號,居然畝創原料蔗10.76噸,比對照增產4.13噸、增幅62.39%之紀錄;大面積示范的1450畝,2月粉壟3月種植,品種為柳城05-136,平均畝產5.05噸,比對照3.2噸增產1.85噸,增幅達57.81%之多。

專家認為,這完全是得益于粉壟耕作,構建了良好的“土壤水庫”、充分利用了天然降水和土壤保水保肥的特殊功能緣故的使然。

2019年,粉壟技術突破的“亮點”紛呈

韋本輝介紹,粉壟技術的研究與應用已經10年,已在中國不同緯度及海拔區域的26個省旱地稻田、鹽堿地、砂姜黑土、退化草原等,水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、甘蔗、青稞等40種作物應用,粉壟稻田30厘米左右、比傳統15~18cm厘米增厚1倍左右,旱地40厘米左右、比傳統12~20厘米增厚1倍以上,重度鹽堿地40-50厘米,均取得標志性的自然性增產10-50%、最高達1.5倍以上的效果。

2019年,是韋本輝團隊最不尋常的一年,也是最值得記憶和具歷史意義的一年。

明確粉壟技術的科學定義。進一步明確了所謂“粉壟”(粉壟技術)的科學定義:基于“超深耕深松不亂土層”的科學耕作理念,通過創造“全層耕”或“底層耕”(遁耕)一次性完成整地的耕作模式,構建成的“超級耕作層”和“超級土壤水庫”,具有活土、保水、淡鹽、生態等功能,可廣泛應用于現有耕地(水田和旱地)及各種類型鹽堿地、退化草原、荒漠土地生態重建等,增量利用土水氣光等“天地資源”,促進作(植)物茁壯健康生長、能自然性大幅增產與提質并可持續發展的高效農耕新技術;粉壟的特點,是完全顛覆了傳統犁翻耙碎、耕層淺薄的耕作模式,是引發人類向地向天要糧、要水、要生態、要經濟、要健康,拓展自身生存空間的重要途徑和必由之路。

稻田粉壟水稻零增肥水實現自然性大幅增產。韋本輝團隊2019年首創的“稻田粉壟底耕技術”在廣西隆安縣那桐鎮實施,畝產稻谷456.15公斤,比傳統耕作畝產368.30公斤畝增87.85公斤,增幅達23.85%。此前,廣西北流民安粉壟“穿鞋拋秧”水稻增產25.2%,隆安粉壟零施肥增產15.5%,湖南沅江粉壟增產26.5%。表明粉壟環保型水稻生產前景非常廣闊。

世界屋脊粉壟青稞實現自然性大幅增產。2019年,在世界屋脊的海拔3700米西藏山南市粉壟青稞,創造增產20.03%、生物量增產41.38%。粉壟在極限環境獲得成功,表明其“眾山一覽小”,可世界推廣應用

華北平原粉壟初試持續零灌溉實現節水增產。河北鹽山縣首次粉壟試驗小麥比常規灌溉增產20%以上、畝節水370.9立方,第二茬玉米零灌溉仍增產10.47%,笫三茬小麥正在發芽出苗。在華北平原地區,采用粉壟超深耕深松建立40厘米左右的“超級耕作層”和“超級耕地水庫”,充分利用天然降水和空氣中水分(夜晚),培育水分含量適宜、通透氣的土壤生態環境,發展零灌溉或少灌溉農業,意義重大。

旱地雨養粉壟種植實現自然性大幅增產。 典型干旱地區甘肅省定西粉壟馬鈴薯增產82% ,陜西佳縣玉米增產41%;廣西旱地甘蔗最高畝產達10.6噸、增產41%。我國干旱、半干旱耕地面積大,發展粉壟旱地雨養農業,增長農業和農民脫貧致富,意義現實而重大。

實現粉壟多年多季持續自然性大幅增產。陜西富平粉壟小麥增產29.9%、第二茬玉米增產34.5%,河南蘭考第4年玉米增產18.3 %。粉壟耕作一次,可多年多季持續利用并實現自然性增產,節耕節能節本增效,是農耕上的新創舉。

粉壟塊根作物實現自然性倍數增產。中國科學院南京土壤研究所測試,江西粉壟當年紅薯增產103%,第二年種植木薯也增產100%以上;江蘇靖江香沙芋增產200%。粉壟,對于發展塊根作物、豐富旱地農業內涵,意義重大。

重度鹽堿地粉壟最高實現自然性倍數增產。山東東營粉壟三次處理改造重度鹽堿地,第一茬玉米增產73.0%、第二茬小麥增產154.2%;新疆尉犁縣粉壟改造重度鹽堿地第一茬棉花增產48.8%、第四年棉花增產81.7%。粉壟,對于改造利用我國10多億畝各類鹽堿地,增加耕地資源,保障國家糧食安全,意義重大。

退化草原粉壟實現自然性倍數增產。內蒙古通遼粉壟后130天增草116%。2019年,河北省張北縣草原粉壟底層耕試驗取得積極成效。我國草原資源豐富,利用粉壟底層耕等技術,進行退化草原的貯水生態豐草改造利用,增加肉奶食物來源和改善生態環境,意義重大。

粉壟制訂標準并初步系統闡釋“粉壟理論”。粉壟種植水稻、玉米、小麥、甘蔗、馬鈴薯等已制定發布了地方技術規程。2019年,闡釋了粉壟技術的核心科學理論,是“天地資源”的倍數增量利用促進人類生存與發展空間的拓展,其理論支撐點為土壤“四庫理論”、作物栽培“以根為本理論”、作物栽培的“營養均衡供給理論”、作物栽培的“抗逆性強理論”、土壤“水分盈余理論”、土壤“淡鹽理論”。

“粉壟定律”與拓寬人類生存空間的“粉壟夢”

粉壟超深耕深松不亂土層,是拓寬人類生存空間的最現實途徑之一。

2019年,韋本輝的一個重要研究工作,就是在多年研究基礎上,對粉壟進行科學分析、歸納、總結,提出了“粉壟定律”,并已以《“粉壟定律”及其科學意義探釋》在Asian Agricultural Research 2019,11(12) 發表。

“粉壟定律”作為一種特定科學概念的闡釋和發表,是粉壟耕作與培理論上的一個重要突破,它為我國農耕生產注入新理念、新觀點,具有重大科學價值和廣闊的應用前景。韋本輝在闡釋“粉壟定律”時,做了許多“功課”。

對粉壟的基本科學理念進行探討。韋本輝認為,粉壟遵循“依地靠天”的綠色發展理念,是傳統耕作的“升級版”。

人類的生存發展史至20世紀80年代,基本上是一部“依地靠天” 的“自然農業”發展史;近幾十年來,隨著人口不斷增長對糧食供給的要求,為追求單產的不斷提高,實施農作物的良種化與施肥的“化學品”化、多量化,造成土壤板結和土、水、氣等被污染,可持續和綠色發展受到了嚴重挑戰。粉壟,遵循自然規律,統籌“以人為本”和“以自然為本”相兼容的“人依自然生” 新理念,摒棄現行農業靠化肥農藥方能增產的“唯化學品”生產方式,形成了有別于傳統耕作的耕作工具、耕作方式、耕作效果和耕作范圍的耕作技術體系;更可喜的是,它能可活化利用人類尚未完全利用的各種土地資源和多種空間資源,提升單位面積上的自然性生產能力,可擺脫農業依靠化肥農藥方能增產的環境污染型的生產套路,由此形成新的技術“拐點”而走上一條全新的“依地靠天”的綠色發展之路。

提出粉壟遵循無生態區域及作物類型限制的普適性農耕理念。粉壟,作為繼人力、畜力、拖拉機犁翻碎土模式之后新的農耕成員的“第四套”升級版耕作模式,10年來,經過中國低緯度的海南、廣西,高緯度的黑龍江、內蒙古、新疆及高海拔的西藏地區等,以及水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、青稞等40種農作物的應用實踐,表明與傳統的人力、畜力、拖拉機犁翻碎土模式增產10~50%的物理性技術,可適于中國全域甚至全球性推廣應用,是一種能更多地回歸自然、良性活化利用自然資源、遏制土壤生產力退化、人與自然和諧共生的技術。

闡明了粉壟的核心科學理論。粉壟的核心科學理論,是“天地資源”的倍數增量利用促進人類生存與發展空間的拓展。粉壟科學理論與追求的目的,是通過粉壟特有耕作方式,創造再倍數增量利用土水氣溫光等“天地資源”途徑,培育農業增長和生態文明新一極,使人類更多實現“依自然生”的目的。粉壟是唯一具有能通過改良土壤的立體結構,進而影響作物產量和品質、土壤及大氣的水循環、地球生物圈構建等,間接地改善人類健康并造福子孫后代的廣適性原理。

提出“粉壟定律”的定義及其科學依據。韋本輝認為,“粉壟定律”內涵定義,是宜耕各種土地資源深耕深松不亂土層,在合理深度區間內的粉壟加深度其“天地資源”利用程度與轉化為總的農業產出增加量、生態環境改善效應經濟產出增加量等呈“正比關系”現象,這一規律現象稱之為“粉壟定律”。

給出的“粉壟定律”公式。韋本輝給出的“粉壟定律”的公式為:

——表示粉壟耕作的合理深度區間,如旱地粉壟深度60cm為底線,稻田粉壟深度底界30~35cm。

——表示傳統耕作層深度

——表示粉壟耕作“天地資源”利用量

——表示粉壟耕作增加部分的總農業經濟產出量、生態改善效應增加部分的經濟產出量等(如人類所需要的糧食及其它農產品自然性增加的產出量,就地貯存天然降水增加為補充陸地蒸發量而形成良好的水汽與降雨循環量,土壤有害氣體減排和生物量增加而固碳減排促進氣候良性調節量,等等)。

——表示粉壟耕作深度和利用“天地資源”所產生:糧食產量增加量,其它生物量增加量、土壤相關因子改變量(如:對天然降水的增貯量、N、P、K等元素速效養分改變量、洪澇干旱等災害減輕量、地面空氣濕度增加量、土壤甲烷等有害氣體減排量等)。

給出“粉壟定律”的科學意義。對于進一步探明完善粉壟的核心科學理論和若干支撐理論,對于進一步確立和闡釋對人類活動空間的立體、深層、廣適性應用與保護,對于促進人類進一步認識自然、敬畏自然、利用自然,并在深度享用自然賜予人類的各種動植物、美好環境的同時,實現人與自然和諧共生,意義深遠。

“粉壟定律”對中國高質量發展和中華民族永續發展的意義深遠

“粉壟”科學內涵深刻而重大。它屬一種更多的回歸自然、良性活化利用自然資源、遏制土壤生產力退化的技術,其最大的科學發現與創造在于“超深耕深松不亂土層”的 “全層耕”或“底層耕”(遁耕),還可應用于改造利用鹽堿地、退化草原和荒漠化土地生態重建等,可由現行土地資源的單一“耕地農業”向“耕地+鹽堿地+退化草”等“大格局農業”轉變,中國全域性乃至全球性及幾乎所有農作物等的適用性,可綠色發展百年、千年遠行;通過特有耕作方式,創造再倍數增量利用“天地資源”途徑,是人類對自然資源的一次“大爆炸性”深度利用,使人類步入更多的“依自然生”發展道路,實現人類生存與發展空間的有效拓展。

在中國,如果將耕地10億畝現耕層平均1.65 cm粉壟加深到36.5 cm,鹽堿地2億畝粉壟深40 cm,草原10億畝粉壟底耕深35 cm,總共活化土壤達6482億立方,比現行農耕方式增加4502億立方,增幅達1.27倍。耕地粉壟10億畝,按平均每畝每年增產糧食等農產品100~150 kg,每年可增產糧食等1000~1500億kg;鹽堿地粉壟2億畝,按每畝每年增產糧食(農產品)300 kg,每年可增產糧食600億kg;草原粉壟10億畝,按每畝每年草產量增產1倍,每年可增產大量的優質肉、奶產品。

這些新增的糧食和其它農產品可增加養活人口3-4億。更可喜的是,這22億畝土地資源粉壟,以每畝增貯天然降水40立方計,陸地每年增貯水資源達880億立方,對減少旱、澇災害,促進全國工業、城鎮化和生態改善,將起到不可估量的作用。

農村工作通訊報道:

![]()

2019-08-08

韋本輝,1954年生,廣西北流人,廣西農業科學院研究員,常年鉆研深耕深松不亂土層全層耕、底層耕(遁耕)技術和淮山藥等農產品培育,曾獲國家科技進步獎和省部級科技獎十余項,發明專利授權13項,審定新品種26個,出版專著10部。

“好消息,粉壟機械、耕作效率已經獲得重大突破,耕作深度50厘米左右而不亂土層,粉壟推廣應當可以很快推開了!”廣西農業科學院研究員韋本輝又在微信朋友圈“報喜”了。

類似的消息,幾乎每隔一段時間就在韋本輝的微信朋友圈出現。作為廣西農業科學院經濟作物研究所的研究員,1954年出生的他已深耕農業科研40多年。“每當粉壟研究取得新進展,我都很開心,哪怕一丁點成果都忍不住想跟大家分享。”韋本輝笑著說。

“一點點動手做對照實驗,我幾乎挖遍了全國的土啊”

“玉米鮮重畝產810公斤、增產73.0%,其玉米籽粒鹽(鈉)含量減少20.81%;高粱生物總量平均每畝8220公斤、增產287.9%。”2018年9月17日,由中國農科院、中國科學院等單位專家現場驗收宣布,粉壟物理改造鹽堿地研究取得了重大突破。

“粉壟耕作與栽培技術,簡單說就是用鉆頭代替犁頭,垂直入土深旋耕,把土打碎。一般用犁頭翻地翻得不深,但用鉆頭就可以深到三四十厘米,松松土、透透氣,活化土壤資源。”韋本輝說,目前,粉壟技術已在25個省份的35種作物上得到了應用。在不增加化肥、農藥和灌溉用水量的條件下,農作物可增產10%~30%。

“鹽堿地、砂姜黑土中低產田、退化低產草原……土質不同,技術就要變化。一點點動手做對照實驗,我幾乎挖遍了全國的土啊。”韋本輝說,自2009年開始粉壟研究,10年來他幾乎日夜不停,傾注了全部心血。

為了讓粉壟技術得到更廣泛的應用,他走遍全國進行調研,有時一周走5個省份,“累得好幾天緩不過勁來。”“土壤剖面基本上是我自己挖,我做農活可不比年輕人差。”韋本輝回憶說。

有一次,他一大早趕到廣西隆安縣的實驗基地挖土壤剖面,但土質很硬,即便挖一米多深也很費勁。等挖好土壤剖面并完成調查后,已是下午兩點多,這時他才想起來,自己忘了吃飯……

“每次出差回來,衣服、鞋子上都沾滿泥,老伴說我一把年紀還老往田里鉆,不像教授,倒像個農民。”韋本輝笑道。

“小時候的經歷,讓我特別擔憂糧食安全,所以這一做就是40年”

韋本輝自小與土結緣。“小時候家里窮,村里常常靠救濟糧度荒。”韋本輝說,“我從小就想研究農業、多打糧食。可以說,小時候的經歷,讓我特別擔憂糧食安全,所以這一做就是40年。”

韋本輝是村里的第二個高中生,高中畢業后,他回家繼續干農活。“我發現別的村水稻長得比我們好;同樣的地,人家就能自給自足,為啥我們得靠救濟糧?”他暗自觀察、試驗,最終發現,村里種地,把秧苗插到地里就不管了,然而,合理排水、讓稻田干濕交替和冬季改土,才能使水稻增產。

韋本輝興奮地走家串戶,勸大家按他的方法種田,結果吃了不少閉門羹。“有人說,我們種了一輩子田,還要一個小年輕來教?”他只好帶著一些愿意嘗試的人一起種,當年就大幅增產,“后來大家都改了種田方法,村里糧食實現了自給自足,徹底變了樣。”

韋本輝說,這次經歷給了他學習農業的信心和興趣。1975年,他考上了廣西農學院。1978年,韋本輝大學畢業,第一份工作是《廣西農業科學》期刊編輯,“剛開始很不習慣。以前都是在農場拉牛耙地,天天下田觀察,突然離了土地,進了辦公室,感覺不踏實。”韋本輝說,辦公室一坐就是10年,但他很感激,“沒有這10年的科學素養積累,不可能有后面的成果。”1990年,他主持承擔《廣西農業科學技術發展戰略研究》項目,獲得了廣西科技進步三等獎。

“再之后我就到了廣西農科院經濟作物研究所工作,回歸了土地,主要開展薯類研究。心里很舒坦!”近年來,韋本輝獲國家科技進步獎和省部級科技獎十余項,發明專利授權13項,審定淮山藥等新品種26個,出版專著10部。

“與泥土打交道,我才覺得安心”

“這些年我幾乎沒有雙休,周末也會來辦公室上班,但我樂在其中。”韋本輝說,他習慣了利用剛睡醒、洗漱、走路等零碎時間思考問題,有想法立馬記下來。“我的專著和論文,大多是靠這些時間完成的。”

“也不是沒有動搖和迷茫過。”韋本輝說,遭遇過困難,也面臨過誘惑……

2000年,韋本輝到處收集淮山藥種質資源,但走了許多地方都找不到理想的種質。“在廣西容縣楊梅鎮的大片淮山地前,我忽然心灰意冷,覺得可能再也找不到了。”正要下山,韋本輝突然發現了一株株型和葉片都與眾不同的淮山。“我太高興了!立刻掏出工具來挖!”韋本輝說,這株淮山的根莖肉質鮮白、薯條粗大,后來經過單株系統選育、田間試驗等,定名為“桂淮6號”,最后通過了廣西農作物新品種審定。目前,已在廣西、江西、浙江等長江以南地區推廣應用。

“20年前,家鄉看中我的農業技術,想請我去當主管農業的官員。”雖然糾結過,但韋本輝最終還是選擇“回到泥里打滾”。“與泥土打交道,我才覺得安心。還是要堅持!”韋本輝說,經此一事,他更堅定了對土壤研究的信念,“我這輩子就希望做出更多造福農民的成果,大家對我研究成果的肯定就是對我人生的肯定。”

“我雖然年紀不小了,但覺得身體還行,作為一個農民出身的科研人員,我想繼續做下去,一輩子都要站在田地里。”韋本輝說。

來源:《農村工作通訊》2019年第15期

科技日報報道:

![]()

2019-03-04 17:58

文/江東洲

人物簡介:韋本輝,國家公益性行業科研淮山藥專項首席專家、國家木薯產業體系崗位科學家、廣西農業科學院經濟作物研究所研究員。工作46年,從事粉壟耕作和水稻、甘蔗、大豆、淮山、木薯、馬鈴薯、紅薯等研究,獲獎成果14項(10項排名1),其中國家科技進步二等獎1項,省部級一等獎2項、二等獎4項、三等獎7項,主持完成淮山藥項目中國農學會提名2019年國家科技進步獎二等獎。授權發明專利13項、地方標準7項、標準獎1項(均排名1),育成審定薯類新品種26個(21個排名1),專著10部(排名1)、論文172篇、被引1453次。獲國務院特殊津貼專家、全國優秀科技工作者、廣西優秀專家等稱號。

2001年于零始創建薯類研究團隊,至今育成品種26個。主持全國淮山藥研究,發明淮山藥“定向結薯”(被農業部列為主推技術)等栽培技術,育成新品種11個,出版《中國淮山藥栽培》,促進淮山藥種植面積由2001年150萬畝發展到2018年800多萬畝,成果被方智遠院士、張洪程院士等評價 “國際領先水平”(2014年獲廣西科技進步一等獎),被提名為2019年國家科技進步二等獎。木薯雜交育成品種5個為亞熱帶零的突破,獲國家科技進步二等獎(排名六)。紅薯、馬鈴薯均獲廣西科技獎。1998年負責從臺灣規模引進繁育甘蔗“新臺糖22號”,現累推達1億多畝,為我國蔗糖業作出重要貢獻。

農業是國之根本,2019年中央一號文件《中共中央 國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》提出,強化創新驅動發展,實施農業關鍵核心技術攻關行動,培育一批農業戰略科技創新力量,推動生物種業、重型農機、智慧農業、綠色投入品等領域自主創新。

2019年中國工程院院士候選人人選、廣西農業科學院經濟作物研究所研究員韋本輝,成功開拓了一個新的研究領域,打破犁翻碎土傳統耕作模式,發明創造超深耕深松不亂土層且一次完成整地任務的農耕新方法“粉壟技術”,25個省區35種作物應用增產10-50%,重度鹽堿地增產48.8-73%、破解物理性改造鹽堿地難題,科技部、農業部重視,全國累計推廣面積348.9萬畝、增益19.87億元;初步闡明“粉壟科學”和“粉壟自然活化理論”,為人類進一步活化利用自然資源拓展了一條新路。

中國工程院院士劉旭評價此技術“具原創性”、中國工程院院士張洪程認定 “國際領先”,中國工程院院士袁隆平稱 “革命性技術”并予經費資助研究,中國科學院院士李振聲寫信表示“祝賀”,山侖、戴景瑞、趙其國、蔣亦元、榮廷昭、鄭皆連、徐南平、李佩成等兩院院士給予肯定。

粉壟技術是一項什么樣的技術?推廣應用情況如何?將產生什么影響?科技日報記者為此采訪了粉壟技術發明人韋本輝研究員。

粉壟技術顛覆傳統耕作模式

科技日報:近年來,糧食安全問題愈益成為國際社會關注的焦點問題,科學有效的農業發展方式是加強糧食供給能力建設的重要保證。您發明的粉壟耕作技術被評價為顛覆了傳統的耕作模式。首先能否請您簡單介紹一下?

韋本輝:粉壟是我和我們研究團隊發明的一種能增產10%~30%、提質5%以上、保水增加1倍的“三位一體”農耕新方法—粉壟技術。該技術是繼人力、畜力、拖拉機耕作之后的全新高效耕作與栽培新技術,它對支撐未來農業發展、生態改善,造福于人類具有重要意義。

發明顛覆傳統的粉壟耕具。我由“木鉆孔松屑”靈感,2008年發明“螺旋型鉆頭”粉壟耕具,進行人力、畜力、拖拉機、粉壟等整地試驗,粉壟玉米、花生比拖拉機耕作分別增產13.4%、17.9%。現粉壟耕作機械產品定型量產,“上旋下犁雙層松土”和“圓鋸(齒)底層松土”等耕具進入規模使用,作業速率和耗油成本與拖拉機耕作相當但耕作加深1-2倍。

粉壟耕作技術體系為建立“大格局綠色農業”提供條件。以全層耕、底層耕構建“超級耕作層”和“超級地下水庫”的耕作與栽培技術體系,能對耕地及鹽堿地、退化草原、荒漠化土地生態重建、宜耕果樹行間、海綿城市草坪等進行全覆蓋的耕作利用,可由傳統“耕地農業”,向“粉壟耕地+鹽堿地、退化草原”大格局農業轉變,有效增加農業和水資源,破解人與自然“互利共生”的土地、天然降水及太陽光能等自然資源高效活化利用的世界難題。

明確粉壟技術內涵。比傳統加深1-2倍,活化犁底層以下土壤資源,旱地粉壟耕層深30-50厘米,稻田30厘米,節施化肥20-30%仍使作物增產。

明確作用機理。松土量增加1-2倍,土壤保水、氧氣增加1倍,土壤速效養分增加10-30%、降鹽20-40%、甲烷等氣體減排10%左右;作物根系增加30%以上、生物量增加20-30%、光合效率提高5-30%;干旱地區(甘肅定西)地面空氣濕度提升10%以上。

2016年,由廣西農業廳、科技廳組織,張洪程、榮廷昭院士等11位專家組成的評審委員會,認為粉壟技術“可作為一種新的農業增產、生態改善技術推廣應用”;農業部三次派員調研,列為主推技術;科技部副部長徐南平調研和安排試驗,2018年1月29日在國務院新聞發布會上發布增產40%左右。

相關推廣應用取得巨大成效

科技日報:作為一種高效農耕新方法,粉壟技術在社會效益、生態效益和經濟效益和研究成果等方面取得了哪些具體成果?

韋本輝:具體來說,有以下幾個方面:

粉壟技術在全國主要農作物應用展示巨大成效。不施肥水稻玉米小麥等當年增產15-30%,持續6年仍有5%以上增產效果;25個省35種作物增產10-50%,專家對部分重要農作物驗收:玉米:廣西、陜西等7個點平均畝增130公斤、增幅20.5%,其中陜西富平縣粉壟后茬玉米畝增193公斤、增幅34.9%;科技部在陜西佳縣粉壟“雨養”玉米畝增203公斤、增幅41.1%。小麥:3個點平均畝增127公斤、增幅31.4%,其中陜西富平縣粉壟小麥畝增121公斤、增幅29.9%。水稻:湖南、廣西等7個點平均畝增94.7公斤、增幅18.6%。馬鈴薯:河北、甘肅等6個點平均畝增883公斤、增幅36.3%,其中河北省沽源縣馬鈴薯平均畝產4774公斤、增幅53%;甘肅省定西市粉壟“雨養”馬鈴薯畝產2057公斤、增產80.1%。甘蔗:廣西5個點平均畝增1567公斤、增幅28.6%。粉壟雨養超高產示范畝產10.66噸、增幅41.3%;粉壟雨養宿根甘蔗畝產8.87噸、增幅35.82%。

粉壟物理性低成本改造鹽堿地破解世界難題。中度鹽堿地:新疆、吉林、山東等10省應用,低度、中度鹽堿地“淡鹽”和增產均為20-40%。重度鹽堿地:新疆尉犁縣棉花增產48.8%。山東東營含鹽9.2‰的重度鹽堿地,粉壟1次0-20厘米土壤鹽含量降低31.98%,2018年9月,專家驗收經粉壟3次處理玉米鮮重畝產810公斤、增產73.0%,玉米籽粒鹽(鈉)減少20.81%。退化草原改造:內蒙古粉壟后130天測定,增草116%。

多角度闡述粉壟科學理論,論文被聯合國糧農官網轉發。在《Soil & Tillage Research》等發表論文57篇。“粉壟栽培對旱地作物產量品質的影響”被聯合國糧農官網2013年轉載;2018年以來在《Meteorological and Environmental Research》發表4篇,闡釋粉壟物理改造鹽堿地“淡鹽”增產效果、“物理肥力”、“自然力”理論,出版《中國粉壟活土增糧生態》等專著4部,以實驗數據和自然資源(物質)活化、挖掘“自然力”、植株“庫”“源”雙擴増產提質、自然生態良性效應等理論,闡明“粉壟科學”、“活化理論學說”。現正在編寫《粉壟耕作栽培學》。

參與粉壟研究的第20屆國際土壤與耕作組織主席、中科院南京土壤所研究員彭新華,2018年在江西鷹潭市進行粉壟種植紅薯試驗平均畝產3131公斤、增幅達103%,認為粉壟增產機理是增擴土壤水分養分庫容、資源高效利用和作物增產“雙贏”,2019年2月25日向農業農村部副部長張桃林作了《關于粉壟技術應用展示巨大成效匯報》,列表介紹全國63個點多作物粉壟增產效果,并建議將粉壟作為全國“藏糧于地、藏糧于技”關鍵技術、高標準農田核心技術加以應用。

獲得大量原創性知識產權,在國內外產生重要影響。獲粉壟機械及粉壟旱地、稻田、鹽堿地、退化草原、土地修復等授權發明專利10項;已獲廣西技術發明二等獎1項,中國產學研創新成果一等、二等獎各1項;應國際土壤與耕作大會、中國土壤學會、國土部土地整治中心及河北農大、湖南農大等邀請作了重要粉壟學術報告。(科技日報北京2019年3月4日電)

科學新聞雜志報道:

![]()

2016-12-27 11:29

我國用占世界7%的耕地養活了占世界22%的人口的事實,不得不讓人緊繃“糧食安全”這根弦。農業是國之根本,黨的十八大五中全會指出,“大力推進農業現代化,加快轉變農業發展方式,走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路。”

在我國現代農業科研領域,韋本輝是一位“創新大咖”“綠色使者”,他創造了4項世界第一或國際領先成果,其中發明的螺旋型鉆頭耕作工具,首創自走式粉壟機械;發明的農耕新方法“粉壟技術”可活化利用耕地、鹽堿地、草原和江河等資源;主持全國淮山藥研究新品種新技術推動全國淮山藥產業發展,新增產值達70多億元……他用實際行動回應了習近平對廣大科技工作者的要求——“把論文寫在祖國的大地上,把科技成果應用在實現現代化的偉大事業中。”

韋本輝是廣西農業科學院二級研究員,國家公益性行業(農業)科研專項(淮山藥)首席專家,農業部薯類專家指導組成員,國務院政府特貼專家,全國優秀科技工作者等。多年來,韋本輝取得獲獎成果14項,其中國家科技進步二等獎1項,省部級獎12項;省部級標準獎1項;授權發明專利11項;選育淮山、木薯、紅薯等新品種26個;出版《中國粉壟活土增糧生態》、《中國淮山藥栽培》等專著11部,論文140篇。

粉壟技術是韋本輝2009年發明的。“所謂粉壟,就是用鉆頭替代犁頭,通過高速旋轉、橫向切割,實現土壤的深耕深松。”韋本輝表示,粉壟可使現有耕作土層加深一倍,把土壤旋磨成粉狀且不弄亂土層;同時,粉壟機一次前行就可完成“犁、耙、打”等全部耕作程序,避免了拖拉機多次往返作業對耕地的碾壓。

粉壟技術作為綠色農業推廣應用的一個關鍵環節是粉壟機。韋本輝發明粉壟機械原理并與廣西五豐機械公司聯手攻關,在世界上率先研制成功“自走式粉壟機械”,鍛造出現代農耕的“神兵利器”。

粉壟技術不斷上演“見證奇跡的時刻”,采用該技術,陜西省富平縣種植的冬小麥平均畝產增收121.37公斤、增幅達29.9%,接作夏玉米又畝增193.87公斤、增幅34.89%;山東高密市、河北沽源的馬鈴薯,內蒙古赤峰的玉米,增產均超過了30%;廣東湛江一家公司測產,粉壟畝產甘蔗11.53噸,較拖拉機耕作增幅達49%。此外,發生在內蒙古通遼粉壟改造重度鹽堿地草原,僅4個多月自然生長牧草量就增加了116.57%,中國典型的干旱農業區域甘肅定西,在靠天雨養條件下馬鈴薯增產逾40%的實例,無不令人嘆為觀止。

2016年7月,由廣西農業廳、科技廳組織,張洪程、榮廷昭院士等11位專家組成的評審委員會,一致認為粉壟技術是“一種農業增產、生態改善技術,建議加快在全國推廣應用”。有關廣西當地各級領導及國家領導分別作出批示推廣粉壟技術。

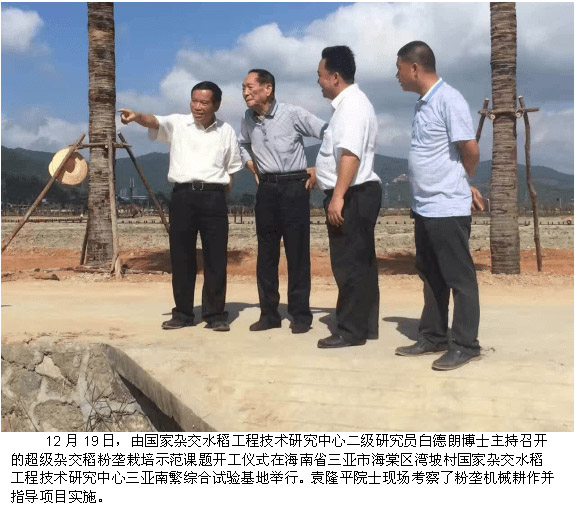

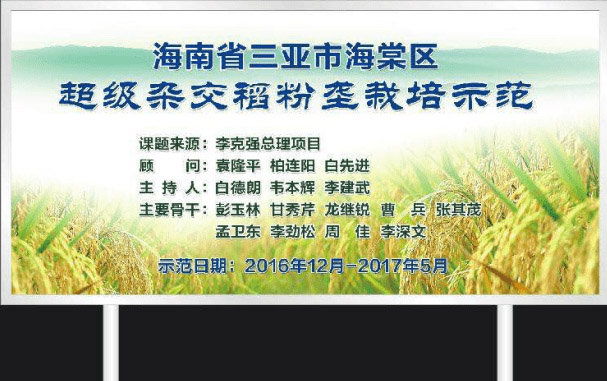

近日,在三亞國家水稻公園,由白德朗博士主持召開的總理項目“超級雜交稻粉壟栽培示范”開工典禮上,“雜交水稻之父”袁隆平院士出席活動,觀看了自走式粉壟機械稻田耕作,對粉壟農業技術給予高度評價,稱“該技術了不起,是革命性技術。”之前,袁隆平還曾給農業部寫信推薦粉壟技術,2014年提出“粉壟技術可在全國推廣了”。

據了解,粉壟技術遵循自然規律,使土地自然性增產顯著,并且措施運作簡單易行,有利改善生態環境。比如備受爭議的霧霾,韋本輝指出,如果承認直接造成霧霾的原因是塵泥,這其中不可忽視淺耕、過量施用化肥農藥增加土壤氨氮、作物收完土地祼露遇風揚塵等農耕問題的“推手”作用。

當前,韋本輝致力研究粉壟驅動綠色農業“3+1”產業體系重大問題,內容涵蓋粉壟耕地活土增糧工程、粉壟鹽堿地改造利用工程、粉壟草原豐草增產肉奶工程、江河魚類自然繁衍產魚工程等。據測算,如全國推廣粉壟技術0.67億公頃,可節省化肥500萬噸,增加農業用水300億立方米,相當于新建300座大型水庫,增產的糧食可養活2億—3億人。此舉有利于破解我國全面深化改革中糧食供給、循環經濟、生態環境等一系列深層次問題,為實現我國“兩個一百年”奮斗目標、民族偉大復興中國夢提供重要支撐力量。

中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺(簡稱:中國科技創新人物云平臺)免責聲明:

1、中國科技創新人物云平臺是:“互聯網+科技創新人物”的大型云平臺,平臺主要發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用,將互聯網與科技創新人物的創新成果深度融合于經濟社會各領域之中,提升實體經濟的創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態,實現融合創新,為大眾創業,萬眾創新提供智力支持,為產業智能化提供支撐,加快形成經濟發展新動能,促進國民經濟提質增效升級。

2、中國科技創新人物云平臺暨“互聯網+”科技創新人物開放共享平臺內容來源于互聯網,信息都是采用計算機手段與相關數據庫信息自動匹配提取數據生成,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如果發現信息存在錯誤或者偏差,歡迎隨時與我們聯系,以便進行更新完善。

3、如果您認為本詞條還有待完善,請編輯詞條。

4、如果發現中國科技創新人物云平臺提供的內容有誤或轉載稿涉及版權等問題,請及時向本站反饋,網站編輯部郵箱:kjcxac@126.com。

5、中國科技創新人物云平臺建設中盡最大努力保證數據的真實可靠,但由于一些信息難于確認不可避免產生錯誤。因此,平臺信息僅供參考,對于使用平臺信息而引起的任何爭議,平臺概不承擔任何責任。